Жить—проявлять текучесть

Текучесть характеризует эпоху размывания границ: культурные и языковые трансферты, гендерная теория и «гендерная текучесть», информационные потоки, социальные сети, объединение частного и общественного, практика экспонирования себя в социальных сетях. Эта динамика воспроизводится в искусстве усилением междисциплинарности, ростом промежуточности. «Загрязнения» поля современного искусства отражают реальность, гармонично реконфигурирующуюся за пределами двуединства. В мире, где политические и географические границы становятся более проницаемыми в результате миграции и глобализации, сама идентичность ставится под сомнение как целостность. Реструктурируя символы и выражения, понятие текучести присваивает границы, ставшие пористыми, — топос, где размышляю о множественных растворениях.

«Онтологическая реабилитация чувственного», по Мерло-Понти

Текучесть исторически двойственна. Источник освобождающего и творческого восторга для одних, материал беспокойства для мыслителей: распространенная в поэзии и изобразительном тщеславии всеобщая нестабильность вещей, непредсказуемый поворот судьбы, временная неопределенная судьба человека, одиночество без богов и т. д. триггерят нашу тревожность.

«Оборачиваемость», оборотничество современной жизни – в обязательстве непрерывного начала заново, в императиве мобильности, постоянного потребления и одноразового использования, в нестабильности социальных и профессиональных отношений, статусов и идентичности, – знак непрерывного возрождения жизни с неуверенностью, постоянной шаткостью, смятением, тревогой и пустотой. Открытость этого эссе усиливается временным расширением. Здесь не только о живописи (импрессионизме), но и психологии текучей личности.

«Всех линий таянье и пенье»

Микеланджело. Пьета. 1499

Когда мыслю о текучести, то бужу образы истечения: ручьев, рек, потоков, наяд и нереид плеск, сирены и раковины, шуршание крови в висках, ощущение чужого потока в моем теле, плоть Христа, сползающая с коленей Девы Марии в Пьете Микеланджело; истекание молока, спермы, мочи, многочисленных ран в мировой живописи… Вспоминается великолепный сборник Cousinié Frédéric. Esthétique des fluides: une introduction In: L’Impressionnisme, les arts, la fluidité en ligne с его импрессионизмом воздушно-капельной среды. Волнообразное явление воды импрессионистов придает неповторимый вид трепета, движения, памяти и импульса, улавливаемого лишь хрупким мгновением. Эффект Abschattungen (затенения) особенно вписан в холст[1]. Обращение к этимологии не служит оговоркой о стиле.

А мне-то что? – Тоже вытекаю из себя. Старение как истечение, истончение, истощение, извлечение… Влечение к настоящему. Распасться на отдельные капли с промежутками между. Или соединиться. Тянуться щупальцами силы друг к другу. Но отдельность. Всегда отделены.

Что я хочу сказать? Будем потоком? — А если нет сил? И только разрозненность…

Танабэ Чикуунсай IV. Инсталляция в Музее Азиатского Искусства в Сан-Франциско, США.

Японец Tanabe Chikuunsai, «мастер бамбуковых облаков», титанически сплетает растения, обволакивающие пространство. Формы, созданные им, «обладающие энергией анимационного мультфильма и резкостью, почти непристойно скачут»[2], используя принцип тенсегрити, целостности натяжения или плавающего сжатия[3]. Единение с миром природы красной нитью проходит через работы его семьи, потомственных «плетенщиков»-ткачей. Серия Танабэ «Разложившийся бамбук», в которой растение с дикой энергией скручено и переплетено. Венчает его абстрактная рукоятка, сделанная из высохшего ствола. Масштабная инсталляция Танабэ Чикуунсая IV в Музее азиатского искусства погружает зрителя в атмосферу путешествия по лесу. Для Сётику Танабэ, отца автора, многолетний опыт работы с бамбуком откликается в душе, помогая создавать авангардные произведения искусства: «Я пытаюсь разговаривать с бамбуком, чувствовать его пульс и создавать объекты совместно с ним».

Бамбук остаётся одним из важнейших материалов в японской культуре. Более 60 разновидностей быстрорастущего растения в стране, — от нежных трав до деревьев высотой в пять этажей — на протяжении сотен лет использовались в искусстве, культуре и повседневной жизни общества. Его побеги — основной продукт питания, материал кухонной утвари, мебели, шляп и обуви, транспортных средств — от медицинских до туристических, — а также мостов, дорог и зданий. Часть традиционного мотива «Три друга зимы», наряду с сосной и сливой, изображаемого на кимоно, надеваемых по особым случаям. Символ упорства и стойкости. Гнётся, но не ломается, стойкий и преданный. Почтенное и почитаемое растение веками использовалось художниками. Малоизвестная на Западе область, в которой бамбук играет важную роль, корзины для цветов во время чайных церемоний и икебаны— классического искусства духовной утончённости. Несмотря на кажущуюся нишевость, плетение из бамбука имеет богатую историю и сложную технологию, переводится как «рассечь воздух»[4].

Извивающаяся масса неистовой энергии от пола до потолка в инсталляции Танабэ Чикуунсая IV «Врата», соткана из тигрового бамбука, вращается воронкообразным облаком, усиками огромной виноградной лозы, кровеносной системой гиганта. Неземная и подавляющая, невесомая и сокрушительная. Необыкновенная.

Дома, и у вас тоже, на кухонном столе бамбуковые корзины с бананами, яблоками или несортированной почтой, предполагающие плавное и текучее прикосновение. Выставочные работы мало похожи на повседневный опыт использования растения[5]. Диалоги между плетёными изделиями и другими предметами выражены на языке бамбука бесконечным разнообразием диалектов и интонаций. Корзины для цветочных композиций варьируются от детально проработанных до радикально абстрактных, от традиционных до бескомпромиссно современных[6].

Текучесть в живописи

В широком смысле текучесть могла бы соответствовать «обобщенной расшифровке потоков», при которой в игре участвуют не только жидкости, но и взгляды, выражения тела. Композиция в целом характеризовала для Ж. Делеза венецианскую живопись по сравнению с «чрезмерным кодированием» флорентийской, преследуемой, как и любое общество, страхом перед «потоком без кода»: потопом, смертью, безумием, «невыразимым». В Венеции «каскад красок сходит с ума, рушатся все коды, поток проходит». В Тоскане присутствие жидкостей обычно ограничивается четко очерченными областями картины (грудь, из которой вытекает молоко, рана, источающая кровь, струя и линейный поток), строго ориентированные из одной точки, от одного получателя к другому. Жидкость не менее интенсивна, но не эффектом контраста, но эффектом распространения.

У Рубенса природные жидкости – ликвор водотоков, моря, струи и снопа — вода, пламя, облака и небо – акцентированы или красиво обрамлены архитектурными элементами, которые, кажется, противопоставляют «свою жесткость почти бесконечной итерации гиперкомплексных форм фрактальной природы (fractus: неправильный, разбитый)». Змеевидная «волнистая» линия, от Леонардо до маньеристов или Уильяма Хогарта, вплоть до теоретиков модерна, меняет геометрию и материальность тела, уподобленного пламени, текущей воде, состоянию воздушному и как бы подвешенному. В тесной ассоциации тела и воды в мифологии (у Буше) происходит смешение в «жидкой таблице» текучести органических линий и природных жидкостей, а также купаж рисунка и цвета, линии и воды, материи и материалов. К этому стремится живопись собственными средствами, действующими способом «деконструкции» привычек восприятия, покрывающих дарование вещей. Восприятие создается не вещами, а тем, что «входит» в вещи, делает их появление видимым. Находиться в мире — значит немедленно охватываться ощущениями цвета и света.

Цвет первостепенен, задается как тональность моего отношения к миру, предшествующая любой тематизации. Сезанн, сообщает Мерло-Понти, смог сказать, что мир — это «организм цветов»[7].

Восприятие цвета понимается только в отношении «цвет-функция»[8]. Подчеркивание его включает нейтрализацию потребительной ценности объектов, им покрываемым. Утверждение нерепрезентативности цвета определяет современную «абстрактную» живопись, но завоевано импрессионизмом. Его адепты стремились передать «атаку на наши чувства» объектов при мгновенном восприятии. Отсюда отсутствие абсолютных и четко очерченных контуров, скорее признак «светящейся оболочки», предписывающей исключать определенные формы. Цвета (земляные, охристые, черные), если использовать только цвета призмы, в некотором смысле нивелируют линии: контур или граница вещей пространственно непостижимы, потому что неотделимы от «излучения» вещей. Мы видим глубину, бархатистость, мягкость, твердость предметов, их «запах» (Сезанн). Чувственные различия (осязание и зрение) реконструируются с опозданием, как произведение аналитики. «Мы забываем, — писал Мерло-Понти, — о кажущихся вязкими, двусмысленными, и через них мы идем прямо к тому, что они представляют». Художник точно улавливает и превращает в видимый объект то, что без него остается заключенным в отдельной жизни каждого сознания: вибрацию явлений, которая является колыбелью вещей». Анн Дрессен осуждает «тиранию антидекоративных утопий, триумф минимализма, несущим художниками, по большей части мужчинами, гетеросексуалами, белыми и западными».

Далибор Фриу: «Плохая вода. Вода хорошая, свежая, полезная, прозрачная, легкая? Вода — это жизнь, такова ее легенда. Чудо, не имеющее аналогов во вселенной. А как насчет плохой, тяжелой, непрозрачной, черной, мутной, замерзшей, старой, протекающей воды? Даже Марс не хотел бы этого. Вода, нас топящая, переносит яд, разрушает, омывает и оставляет умирать на сухом месте. Покажите нам, как эта водянистая вода выдает нас в капле, приливной волне, наводнении, луже, реке, паре, льду, жажде. Как Альдо Леопольд призывал нас “думать, как гора”, думайте, как плохая вода». Цель: написание рассказа.

Археология понятия текучести

Каждая циркулирующая жидкость превращается в новую, создавая общее единство тел: твердые части являются лишь новым и временным состоянием этих жидкостей, оживленных более или менее заметным движением[9]. Оборачиваемость, мобильность. Тело, как и изображающая его картина, место, где жидкости уплотняются, застывают, секретизируются в тех или иных элементах, организуются в выразительные средства – формы и значащие вещества. Работы Леонардо да Винчи, известные исследованием гидравлики, штормов и других потопов, могли интерпретироваться как поиск и визуальное выражение этих аналоговых отношений, объединяющих два «вида видимых тел», жидких или твердых. Линии тела, узоры волос, водовороты, скальные изгибы и затвердевшие конкреции или даже линии письма, образуют у тосканца обширный континуум узоров (волюты, вихри) форм, существ и предметов, встреча внутреннего воображения, изобразительной практики и объектов мира.

Леонардо да Винчи. Голова Леды. Этюд.

Известный анекдот и основополагающий миф западной живописи, — происхождение «пены» задыхающейся собаки Протогена или лошадей Апелла или Неалька, упоминавшихся Плинием. Сложная и нестабильная органическая жидкость, невозможное изображение которой достигнуто не обычными средствами искусства и обычной преднамеренности художника, но благодаря «случайности» и «удаче» яростной струи губки, одновременно рисующей и изображающей несовершенную картину: «В этой картине удача произвела эффект природы». Потоки данных, информации, сель картинок, в которых само изображение и «поддержка» репрезентации переживаются как непрерывный стрим: новые общие места современности и индустрии культуры. Нарисованная картина – всего лишь застывший след этой тонкой потерянной текучести. Этой струи.

Внутренняя жизнь, состоящая из восприятий, ощущений, эмоций и идей характеризуется подвижностью, мимолетностью и становлением «наплывов», которые частично совпадают с потоком материи – «потоком, наложенным на поток». В теле, которое Делез идентифицирует у Фрэнсиса Бэкона или Сэмюэля Беккета, доминируют не форма, лицо, вещество или органы, а «интенсивности потока»: «связь желаний, соединение струй, континуум интенсивностей». Возвращаюсь к темам, которыми сама питаюсь здесь и в других местах[10]: исследование поверхностей, отклонения траекторий, становление дизъюнктивов и союзов, утечки и трансформации, отчуждение как принцип жизни и смерти. Всегда борьба тела. Жертва — здоровье ценой собственного здоровья.

Пенни Харди (Penny Hardy) Британия. Скульптура "Изогнутый торс".

Текучесть обозначает множество явлений. Эстетика текучести применима к способу возникновения форм, возникающих из «вдохновения» художника: это «эскизы» (schizzi) Вазари, «нарисованные одним потоком» и имеющие «вид пятна», связывающие дыхание художника с текучей материи его творения[11]. Но эта эстетика также применима к контурам объектов, способам композиции, утонченным и развязным, к пространственному дизайну, орнаменту, типу повествования, форме письма и творчества, риторике изобилия, плодородия…

Постоянно повторяется термин «текучесть» для обозначения у критиков XIX века живописи импрессионистов и искусства Моне. Он — «Рафаэль воды» по Антонину Прусту, чья «потрясающая текучесть» восхваляется от истоков движения до Нимфеи. Луи Жилле описывает их как «обмен невесомостями через жидкости», как реализацию самого принципа текучести», по Роджеру Марксу, или для Клемансо, место соединения «смешанных текучестей земли и неба»[12]. «Праздники природы, сублимированной, очищенной, сделанной полностью текучей великим поэтом»[13]. Плавное, волнообразное прочтение импрессионизма общее место в истории искусства: «Потоки: свет». Динамика возможна лишь там, где блокировано чтение отдельных деталей.

Феминизация воды Гендерная текучесть

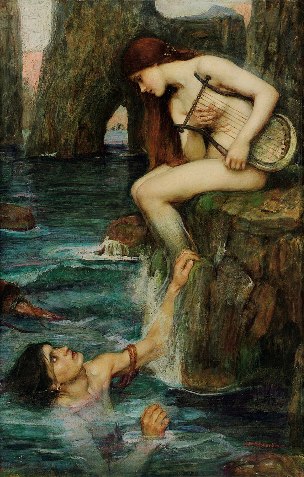

Полярность земли и воды в викторианском воображении утверждает гендерную двойственность двух стихий. Стихия воды ассоциируется с женщинами, свидетельствуют популярные сюжеты (купальщицы, русалки, наяды и утопленницы) в британском искусстве XIX века. Концепция «естественной» женственности, определяемая её текучестью и способностью впитывать, делает женщин источником и вместилищем жизненно важных жидкостей, служа доминантному дискурсу утверждения мужской основательности и непроницаемости[14]. Викторианская привычка собирать ракушки на берегу моря. Знакомая тема.

Вопрос тогда заключался не в том, существуют ли русалки, а в том, кем они являются на самом деле. Сирены — доля коллективного воображения с античных времён, стали восприниматься как гибридные существа, подозреваемые в том, что они — недостающее звено между водными и наземными формами жизни. Их «видели» у берегов Шотландии в 1809 и 1812 годах. Они олицетворяли животные и даже чудовищные аспекты человеческой личности, которые тогдашние криминалисты (Чезаре Ломброзо) объясняли как атавизм. Русалка из Фиджи заполнила пробел в «горизонте ожиданий» начала XIX века (Ганс Роберт Яусс).

В XVIII веке у античной теории, сочетавшей астрологию и медицину, много последователей. Согласно теории четырёх соков, стихиям соответствуют по четыре телесных жидкости, темперамента и времени года. Гиппократ писал в Du Régime, что «самки происходят от воды», ассоциируясь с чем-то холодным, влажным и скользким, а «самцы происходят от огня», определяются как сухие и горячие. Приоритет одного элемента над другим косвенно приводил к иерархии между полами.

Органическая жизнь зародилась в водной среде: моллюски — предки всех видов животных, включая человека. Формула Эразма Дарвина «Omnia ex Conchis» («Всё из раковин») приобрела точное и тревожное значение, подразумевая первородство водной стихии и женского в сотворении мира[15]. В коллективном воображении, как и в искусстве, русалок или невинных нимф начала века сменили утопленницы и сирены. Что демонизировало женщину — страх перед водой или наоборот?

В эту эпоху женщина теряла свою материальность, становясь нестабильным, неуловимым телом с неопределёнными границами и неизвестными свойствами: она была водой[16]. Как предположил Корбин, «пресная вода на Западе ассоциируется с женской плотью, полой и гладкой, ожидающей мужчину». Самопроизвольное зарождение Венеры из пены моря превращает солёную воду в амбивалентный элемент, в котором присутствуют и матрица, и сперма; символически представлены оба пола, что проблемно в эпоху, когда сексуальная иерархия уже нарушена монографией Чарльза Дарвина о морских уточках. Превращение морской Венеры в Венеру пресноводную сделало её женственность менее сложной и, главное, более управляемой!: мания строительства каналов, начавшаяся в 1790-х годах, доказала, что пресной водой рек можно управлять, ориентировать её и … подчинять[17].

Женщина, которая быстрее мужчины поддавалась загрязнению, воспринималась как текучее тело. Не имея собственной субстанции, она могла, подобно воде, менять свой вид: быть жидкой, испаряться, превращаться в лёд, вытекать, застывать... Пористые контуры ее тела неспособны удерживать внутренние жидкости, свидетельствовали слёзы, лактация, менструальные выделения. Похоже, они были такими же проницаемыми в обратном направлении[18]. Из-за метонимии женщина воспринимается то как жидкость, то как сосуд, в котором эта жидкость находится. Женское самоубийство через утопление становится настолько популярным художественным мотивом, затмевая реальность: по статистике, в Викторианскую эпоху мужчины совершали самоубийства чаще, чем женщины. С 1850 года и до конца века бледная, как лилия, Офелия бредет и бредит от полотна к полотну, бормоча свои песни, с распущенными волосами и руками, усыпанными цветами, отдаваясь безумию и объятиям спящих вод. Одержимость викторианцев волосами[19] продолжалась, не смотря на их гротескный мотив и символику неоднозначного сексуального и творческого статуса Бердслея[20].

Джон Эверетт Милле. Офелия (1851-52)

«Женские недуги», в частности депрессия и истерия (этимологически указывающие на нарушение функции матки), лечатся с помощью термальных процедур: ванн, душей, гидромассажа, питья и катаплазмы минеральной водой. Бедным героиням, не могущим позволить себе терапевтические ванны доктора Галли, утопление предлагает окончательное исцеление в форме искупления. Лоно, в которое спящие «безумки» возвращаются в свою стихию. Соблазнительность нимф пресной воды ничтожна по сравнению с силой сирен: обитательницы моря олицетворяют зрелую женственность и материнство, неудержимое влечение чувств. В иконографии женщины чаще тонут в пресной воде, а мужчины — в солёной[21].

Необходимость исследования морских глубин в сочетании с активно развивающейся эволюционной теорией привела к рассмотрению водной среды как источника тайн, которые предстоит разгадать. Морские существа стали обобщённым образом Другого — уровень развития которого ниже, чем у взрослого мужчины, предпочтительно белого, буржуазного и британского. Материнский и питающий элемент, солёная вода, таящая в себе чудовищные странности, предстаёт противоположностью земного мира, твёрдого и рационального[22].

Габриэль Россетти. Сирена Лигейя (1873)

Морская вода, среда обитания сирен, — место встречи Эроса и Танатоса. Сирена олицетворяет женскую сексуальность, в то время табуированную и малоизученную. Следует ли считать её необходимой или опасной? Джон Рёскин писал в 1869 году в «Королеве воздуха»: «Сирены — это великие неизменные желания, бесконечные сердечные муки, которые, если их правильно направить, дают жизнь, а если неправильно — отнимают её … есть две группы сирен: одна благородная и спасительная, а другая роковая» [23]. Находясь на начальной стадии развития, где-то между рыбой и млекопитающим, они увлекают своих жертв по склону звериной регрессии. Русалка становится иконой роковой женщины в картине Россетти («Лигейя-Сирена», 1873 г.), а затем Джона Уильяма Уотерхауса («Сирена и Русалка", 1900 г.), изображающей «пьянящую смесь фантазий об исполнении желаний», «страха», ужаса, надежды и возвращения, переполнившие мужской разум в XIX веке», по словам Брэма Дейкстры. Табу, скрытое за образом сирены, — табу на женскую сексуальность, а солёная вода в неиссякаемой плодовитости пугает патологическим. Теория Дарвина в «Происхождении человека» во многом основывалась на влечении одного пола к другому, на всемогуществе сексуальных побуждений, «безудержном ненасытном безмерном стремлении». От них зависели сила и разнообразие видов.

"Сирена" и "Русалка" Джона Уильяма Уотерхауса.(1900)

Пассажир корабля, мистер Тэпли[24], объясняет Мартину, что море — это безумие: «Море — такая же бессмысленная штука, как и всё остальное. Она никогда не знает, что с собой делать. У неё нет дела для ума, и она всегда в состоянии праздности». Слышатся отголоски викторианских насмешек над тщеславием и слабостью женщин, их приступами неистового безумия. В случае с бурной водой, как и в случае с изменчивой пресной, нужно лечить болезнь её же средствами, и морские купания назначаются нимфоманкам или истеричкам. Подчиненность потоков мужскому опыту[25].

На протяжении всего XIX века вода ассоциировалась с женщиной и способствовала формированию архетипа женственности, коллективного образа женщины, характеризующегося нестабильностью, двойственностью, плодовитостью и всемогуществом. Не замечая, что эти черты являются продуктом их культуры, викторианцы создали теории, согласно которым «истинная» природа женщины, подобно круговороту воды и приливам, управляется Луной и проявляется в типично женской болезни — безумии — lunacy по-английски. В 1871 году Горацио Сторер напомнил о «специальном законе», согласно которому женщина является «жертвой периодичности» [26]. Ритма!!!

Эпоха непотопляемых пароходов, до рокового крушения «Титаника» в 1912 году море, подобно сирене, казалось, подчинялась господству команды британских сверхдержав, включая монархию, закон и богов пара и железа. С женщиной и водой, обращались одинаково: их нужно было приручить, переработать и, по сути, очистить: «„испорченных“ женщин, как и воду, отфильтровать, продезинфицировать и переработать в добропорядочных жён (в колониях) или полезных служанок после пребывания в коттедже Урания, основанном Чарльзом Диккенсом и Анджелой Бёрдетт-Куттс в 1847 году»[27].

Текучесть Я : автопортрет в Нарциссе, от импрессионизма до Интернета

Жить в мире — значит проявлять свою текучесть. «Занимать мир — значит быть отвергнутым вовне; населять его — значит быть втянутым в процесс его становления. И мир, который таким образом открывается своим обитателям, по своей сути является средой без объектов (ESO)[28]. Мы начинаем с текучего характера жизненного процесса, когда границы поддерживаются только потоком материалов, которые их пересекают»[29]. Чаще всего этика XXI века основывается на представлении о себе как о надёжном, уверенном, всё контролирующим субъекте, а также о мире как о стабильном, неизменном, познаваемом и предсказуемом. Оказавшись в постоянно меняющемся мире, где границы и рубежи, условия и контексты постоянно движутся, а неопределённость норма, мы чувствуем себя незащищёнными и уязвимыми, неконтролируемые нами силы определяют и формируют решения, которые нам приходится принимать[30].

Изменение человеческой темпоральности, вызванное цифровыми технологиями, способствует встречам, обмену опытом, коллективным действиям, делающим возможными не только политические акции, но и художественные интервенции, перформансы, воплощая невиданные ранее варианты. «Повторяющиеся фрагментации на службе у непосредственного» (Фогель и Патино 2013, 20) порождают новые социальные патологии (боязнь опоздать, беспокойство пропуска важного события, если отведете глаза от экрана). Темпоральность подчинения непосредственности, приковывающая людей к клавиатуре, отрывает нас от человеческого состояния. Постчеловеческое сделало несущественной именно материальность тела. Опыт серфинга в интернете — это опыт умножения «я» в сети взаимосвязанных субъективных сущностей в опыте «эмоционального заражения» и «атмосферной близости» (Райхельт, 2007). Личность пользователя интернета вступает на путь игры, маскарада, аватара, а иногда растворяется[31].

Автопортрет — трагикомический поиск невозможной идентичности[32]. Пытаюсь продемонстрировать иконографическую стойкость этой болезненной истории любви, обреченной на провал, характеризуемой Мерло-Понти как «онтологическая реабилитация чувственного». В буржуазном обществе XIX-го века смотреть на себя в зеркало равносильно женской форме нарциссизма, считающейся извращенной для мужчины. Иоахим Гаске, один из последователей Малларме писал: «Мир — это огромный Нарцисс, думающий о себе, мысль, которая игнорирует себя, подвешенная к мысли, которая познает себя». Этот символистский образ самопознания вдохновляет. Согласно концепции текучей природы личности, личность человека — динамичный процесс, постоянное движение и трансформация. Она меняется под воздействием внешних обстоятельств, внутренних переживаний, любви, разочарования, потерь. В комфортной обстановке человек расслаблен и текуч, гибок и эмпатичен. В трудные моменты он становится рассеянным, тревожным, потерянным в мыслях и чувствах. Чтобы защитить себя, человек «замерзает», отстраняется, даже ожесточается.

Признание текучести, способности меняться — ключ к самопознанию и личностному росту. Чтобы принять текучую природу своей личности, важно признавать, что можно быть разным в разных ситуациях, и это нормально. Прислушивайтесь к своим чувствам. Обращайте внимание на то, как внешние обстоятельства влияют на состояние; развивайте гибкость. Учитесь адаптироваться к новым условиям, принимайте перемены, выходите из зоны комфорта; обновляйте свои состояния. Если чувствуете, что долго пребываете в определённом состоянии, ищите способы вернуться к более сбалансированному состоянию; принимайте свою многогранность. Полюбите себя во всех своих проявлениях —в силе, слабости, радости, печали.

Процесс идентификации индивидуален: каждый находит свои закономерности и устойчивые принципы для формирования поведенческой модели. При этом из-за нерациональности этого процесса человек идентифицирует не себя самого, а тот социальный образ, который наиболее эффективно мог бы действовать в заданных условиях. Идентификация всегда выступает в диаде «идентификация — обособление», регулирующая баланс персональной и социальной идентичности. Окружение ждёт от человека определённого поведения, принятого в этом кругу, индивид вынужден постоянно менять маски, приспосабливаясь к этой модели. Гофман этот процесс называл «управлением впечатлением». Главная проблема, возникающая из-за расщеплённости личности, — конфликт между ролями, когда они противоречат друг другу.

Поэт аллегорического Нарцисса, Камиль Маклер писал: «О отражение! Иллюзорный шелк, в котором я лежу / И откуда, текучий, этот кристалл изгоняет мою плоть / В божественном и тоскливом падении ясного вечера, / Излучает изгнание из себя в тень / Да, я хочу найти там великую или темную тайну». Тень — совокупность подавленных, неприемлемых или неосознаваемых аспектов личности, физический индекс или реальный след, оставленный материальным телом художника в воде, препятствующий прохождению света по поверхности воды. Тень передает нам не подобие образа, а скорее его мрачное впечатление на восприимчивой поверхности мира. Воды Живерни у Моне подобны погребальной реке Нарцисса: «И даже когда его приняли в адской обители, / Он все еще созерцал себя в водах Стикса». Шаблоны, структуры, горизонты и ожидания, «которые характеризуют наши повседневные действия [ ... ] все больше и больше расходятся с ожиданиями и кругозором, которые мы развиваем для своей жизни» (Роза, 2012, стр. 139) [33].

Клод Моне. Кувшинки (1914-1917)

Что же делать? Замедляться? Замедление влечет за собой определение новых границ, мест сопротивления на грани. Этот шаг в сторону предполагает проживание на границе как интимный приют, где можно восстановить «резонанс» (Роза: 2016) мира внутри нас[34]. Против коллективного дрейфа человек должен создавать новые гетеротопии (Фуко: 1967), места закрепления, где воображаемое восстанавливает свои права и прокладывает каналы устойчивости. Понятие, референтом которого является не отношение ко времени — замедление, а «отношение к миру» — резонанс, позволяет переосмысливать ускорение как разрушение отношения к миру. Этот поворот основан на практической концепции «хорошей жизни», понимаемой как резонанс с миром (Роза).

Чарльз Тейлор, рассматривая «плоть мира» как основу всякого познания, поддерживает тезис о том, что мыслить мир — значит прежде всего испытывать его на себе. Опыт мира первичен, именно он делает нас теми, кто мы есть, в этом мире. Автономный субъект должен сформироваться на основе своего отношения к миру[35]. На первом месте оказывается вовлечённость в мир, на основе которой строится автономность субъекта, выбор и, наконец, свобода (Тейлор, 1999). Субъект может стать объектом мысли только через деятельность по самопониманию, которая открывает смысл, всегда укоренённый в изначальном отношении к миру. То, чем становится этот субъект, его идентичность, раскрывается в процессе самоинтерпретации в пользу исследования смысловых оценок, лежащих в основе этого осознанного действия. Идентичность можно рассматривать как способ взаимодействия с миром, сформированный в процессе самоинтерпретации, из которого вытекают желания, ценности и убеждения, определяющие поведение индивидов в зависимости от их отношения к миру. Одни отношения с миром более «успешны», чем другие, потому что они в большей степени уважительны по отношению к себе, миру и его моральным реалиям. Поиск аутентичности переплетается с влиянием инструментальной рациональности, атомистического индивидуализма и абстрактного рационализма, которые мыслятся «вне всякой телесной конституции, всякой диалогической ситуации, эмоций, традиционных форм жизни» (Тейлор, 1994, с. 107), современникам не всегда удаётся восстановить смысловой горизонт и воспроизвести моральные принципы. Инструментальные отношения основаны именно на идее о том, что можно самостоятельно обеспечить собственное развитие, «выбрать себя, не признавая других значимых горизонтов, кроме простой возможности выбора» (Там же., стр. 61).

Навязывание моделей поведения и опыта, остающихся «чуждыми субъектам», приводит к искажению отношения «я» к миру. В дополнение к «потере себя» и разрушению устойчивой идентичности, это искажение можно отнести к феноменам отчуждения—утрате себя в отношении способности к самоопределению. Цена слишком высокого ритма — «потеря мира»: то, от чего мы отдаляемся из-за диктата скорости, не является частью нашего «внутреннего существа, неизменного или неприкосновенного, а [является] нашей способностью присваивать мир» (Роза, 2012, с. 137). Поэтому мир становится «безмолвным, холодным, безразличным» и даже «отталкивающим» для чувствующих себя чужаками. Этот «молчаливый мир», дополненный глухотой в отношениях «я — мир», становится мощным и постоянным источником беспокойства во «всех диагностических патологиях, которые мы находим в критическом социальном анализе современности» (Роза, 2012, с. 140). Автономность не дана изначально, она должна быть «открыта» и «обнажена» с помощью герменевтики, чувствительной как к миру, так и к самому себе, благодаря языку в открытом взаимодействии с реальностью мира. Подлинность у Ч. Тейлора — это не способ существования, а форма исследования субъекта, связанного с миром и другими людьми, в поисках «идентичности» на постоянном пути. Согласно ему, резонанс — это форма, которую принимает эта связь, когда она соответствует чувственному восприятию, в котором субъект охвачен своими аффектами, но при этом способен реагировать на них чувственным образом. Хартмут Роза определяет резонанс как состояние, при котором человек испытывает влияние, прикосновение, воодушевление или «обращение» со стороны чего-то, что имеет особое значение для субъекта. Так же невозможно войти в резонанс с частью мира, если она находится на расстоянии из-за защитной или агрессивной позиции, упорно стремящаяся её контролировать. Чтобы войти в резонанс, нужно быть способным «поддаться» влиянию мира, вплоть до того, чтобы перенять его движения. Резонанс, то есть способность активно реагировать на эти побуждения, «откликаться на призыв» и «идти навстречу тому, что нас затронуло» (Роза, 2020, с. 44). Он возникает между субъектами при обмене взглядами или в ходе диалога. Это происходит в отношениях с природой, когда субъекты взаимодействуют с природными элементами (плавая, работая в саду и т. д.) или с предметами, чтобы успешно выполнить какое-либо действие (сыграть на музыкальном инструменте).

Переживание резонанса неотделимо от процесса трансформации, в ходе которого субъекты «ассимилируют» некоторые фрагменты мира. Ассимиляция — результат трансформации, возможной благодаря диалогу резонанса. С другой стороны, присвоение является инструментальным и однонаправленным, лишённым привязанности и ответной реакции. Оно сводится к «отношению, основанному на отсутствии отношения». Резонанс «недоступен» (Unverfügbarkeit) и противоположен инструментальной «доступности» мира, потому что его исход невозможно предсказать заранее: «он не позволяет накапливать, хранить или увеличивать себя инструментальным образом» (Роза, 2020, с. 49), то есть сопротивляется «социальной логике увеличения и оптимизации», преобладающей в современных обществах.

Любой конфликт с миром предполагает потерю мира, поскольку нарушает способность вступать с ним в резонанс и «достигать» его, не поддаваясь страху. Способность к резонансу — или зависимость от неё — считается определяющей для человеческой психики и социальности, а также для телесности. Первая «вспышка сознания» — это «ощущение присутствия: что-то есть, что-то присутствует» (Роза, 2020, с. 11). Постепенно субъект и мир разделяются и дифференцируются в результате «динамических резонансов». В процессе взаимодействия с миром знание, целью которого является его максимально точное описание, постепенно развивается благодаря рефлексивному подходу к исследованию и проблематизации, чтобы затем лучше понимать мир и воздействовать на него. По мнению Х. Розы, упорное стремление подчинить себе мир и господствовать над ним проистекает из «фундаментального страха» его потери (Роза, 2020, с. 29)[36].

Ритм как организация смысла предмета

Если ритм определяется А. Мешонником одновременно как форма движения, организация смысла и форма предмета, тогда понятно, что сам предмет — это движение. Что подразумевается под движением? По сути, предметный ритм — эквивалент «движения души» в стереотипном словаре критики и традиционной истории, или «движение бытия» в более экзистенциальной версии[37]. Форма не фиксирована, потому что не завершена, все еще в движении. Рисунки Дега ярко демонстрируют соотношение между этюдами и незаконченными работами. Это именно ритм, как форма без фиксированности. Движение в строгом смысле предполагает смещение, фундаментальный термин Фрейда, характеризующий способ функционирования бессознательного. Это переход от ритма как формы «движения души» к ритму как форме движения.

Для Валери слово «эмиссия» особенно интересно. Термин эякуляция обозначает как испускание сперматозоидов, так и, с религиозной точки зрения, короткую и горячую молитву. В общем смысле —внезапное выражение эмоции. «Прямой и чистейший перевод моих эмоций» у Матисса —именно эякуляция. Валери называет это излучением: «чувствую, что моя эмоция выражается посредством пластического письма». Подчеркну, «преобразование энергии» включает в себя набор или последовательность действий, другими словами, ритм. Эффект лежит вне формы. Он лишь размечает форму. Оставляя царапину.

Ритм от формы отличает именно движение. Ритм — «форма в данный момент, которую принимает то, что является подвижным, подвижным, текучим [...]»: «ῥυθμός буквально означает “особый способ течь” [был] наиболее подходящий термин для описания “диспозиций” или “конфигураций” без фиксированности или формы. Естественная необходимость и результат договоренности, которая всегда может быть изменена»[38]. Ритм «мгновенный, импровизированный, изменчивый». «Любое произведение, описываемое как форма – картина, скульптура, а также стихотворение или музыка – могут быть описаны и проанализированы … как расположение движущегося, форма движения». Мешонник настаивает на этом: Бенвенист допускает, что ритм — это структура, форма, и имеет отношение к смыслу: «Ритм — это организация смысла в дискурсе»[39]. Мосс утверждает, что «ритмичность — то, чем мы занимаемся». Человек — ритмичное животное: у Дюркгейма, говорящего о социальных ритмах; у Фрейда, предполагающего ритм источником удовольствия и неудовольствия, и у лингвиста Бенвениста.

Выставка «Потоки. Вода», открывшаяся в Русском музее в рамках фестиваля медиаискусства Digital Rain, продолжает свою работу. Экспозиция в Западном павильоне Михайловского замка, открывшаяся в рамках фестиваля медиаискусства Digital Rain, объединяет произведения медиаарта и новых медиа, созданные российскими и зарубежными авторами. Каждая представленная работа рассказывает о воде и явлении «потока». Жидкость проявляется интенсивно, в большей степени не как эффект противопоставления и контраста, а как эффект распространения.

[1] Cléro, Jean-Pierre. “La fluidité dans l’impressionnisme”. L’Impressionnisme, les arts, la fluidité, edited by Philippe Fontaine et al., Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, https://doi.org/10.4000/books.purh.732.

[2] "Tanabe Chikuunsai IV". Tai Modern. Retrieved 15 February 2022.

[3] Тенсегрити, целостность натяжения или плавающее сжатие —структурный принцип, основанный на системе изолированных компонентов, находящихся под сжатием внутри сети непрерывного натяжения и расположенных так, что сжатые элементы (обычно стержни или стойки) не соприкасаются друг с другом, в то время как предварительно напряжённые натянутые элементы (обычно тросы или сухожилия) пространственно ограничивают систему. Встречаются как в природе, так и в созданных культурой объектах: в теле кости находятся в сжатом состоянии, а соединительные ткани — в растянутом. Те же принципы применяются в мебельном и архитектурном дизайне и не только. Термин введен Бакминстером Фуллером в 1960-х годах как обозначение «целостности при растяжении»

[5] Weaving a tale: Bamboo arts at The Met/ https://taimodern.com/article/weaving-a-tale/?artist=131307

[6] См.:“Tide,” a 1978 work by Fujitsuka Shōsei, displaying the “thousand line” technique is beautifully placed in front of a screen decorated with painted bamboo leaves. Nagakura Ken’ichi’s “Woman Flower Basket,” tall and spindly, recalls a Giacometti figure. A dramatically lit, black-lined case holding two objects is a show stopper. In “Wave,” created by Monden Kōgyoku in 1981, a rolling mass of energy coils in on itself. Next to it is the 2000 work, “Dance,” by Honda Shōryū. It pliés and twirls with elegance, precision and grace.

[7] Fontaine, Philippe. “Impressionnisme et phénoménologie Fluidité et « rayonnement » de la couleur : le « ton de l’être » selon Merleau-Ponty”. L’Impressionnisme, les arts, la fluidité, edited by Philippe Fontaine et al., Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, https://doi.org/10.4000/books.purh.730.

[8] Fontaine, Philippe. “Impressionnisme et phénoménologie Fluidité et « rayonnement » de la couleur : le « ton de l’être » selon Merleau-Ponty”. L’Impressionnisme, les arts, la fluidité, edited by Philippe Fontaine et al., Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, https://doi.org/10.4000/books.purh.730.

[9] COUSINIÉ, Frédéric. Esthétique des fluides: une introduction In: L’Impressionnisme, les arts, la fluidité [en ligne]. Mont-Saint-Aignan: Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013 (généré le 08 mai 2022). Disponible sur Internet: <http://books.openedition.org/purh/699>. ISBN: 9791024010489. DOI: https://doi.org/10.4000/books.purh.699.

[10] Димура И. Психомахия гештальта в искусстве. – СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2024 – 340 с. ISBN 978-5-91155-302-9 Димура И. GESTALT: ВИЗУАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ. СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2025 – 352 с. ISBN 978-5-91155-375-3. РИНЦ

[11] Cousinié,Frédéric. Esthétique des fluides: une introduction In: L’Impressionnisme, les arts, la fluidité [en ligne]. Mont-Saint-Aignan: Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013 (généré le 08 mai 2022). Disponible sur Internet: <http://books.openedition.org/purh/699>. ISBN: 9791024010489. DOI: https://doi.org/10.4000/books.purh.699.

[12] Cousinié, Frédéric. “Esthétique des fluides : une introduction”. L’Impressionnisme, les arts, la fluidité, edited by Philippe Fontaine et al., Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, https://doi.org/10.4000/books.purh.699.

[13] Cousinié, Frédéric. “Esthétique des fluides : une introduction”. L’Impressionnisme, les arts, la fluidité, edited by Philippe Fontaine et al., Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, https://doi.org/10.4000/books.purh.699.

[14] Béatrice Laurent, « Fluidités victoriennes », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 71 Printemps | 2010, mis en ligne le 07 octobre 2016, consulté le 30 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2856

[15] Béatrice Laurent, « Fluidités victoriennes », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 71 Printemps | 2010, mis en ligne le 07 octobre 2016, consulté le 30 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2856

[16] Béatrice Laurent, « Fluidités victoriennes », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 71 Printemps | 2010, mis en ligne le 07 octobre 2016, consulté le 30 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2856

[17] Béatrice Laurent, « Fluidités victoriennes », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 71 Printemps | 2010, mis en ligne le 07 octobre 2016, consulté le 30 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2856

[18] Béatrice Laurent, « Fluidités victoriennes », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 71 Printemps | 2010, mis en ligne le 07 octobre 2016, consulté le 30 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2856

[19] «в эти десятилетия волосы привлекали всё больше внимания как средоточие противоречий и порой непростых компромиссов между природными силами и культурными кодами; „низкой“ и „высокой“ культурой; чувственностью и духовностью; частной и общественной сферами; потенциально разрушительным самоутверждением и успокаивающей социальной условностью; личной субъективностью и коллективной идентичностью; оригинальностью и воспроизводством; аутентичностью и искусственностью; требованиями реализма и силой воображения» Laurence Roussillon-Constanty, « Galia Ofek, Representations of Hair in Victorian Literature and Culture », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 73 Printemps | 2011, mis en ligne le 05 octobre 2015, consulté le 01 octobre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2223 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2223

[20] Béatrice Laurent, « Fluidités victoriennes », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 71 Printemps | 2010, mis en ligne le 07 octobre 2016, consulté le 30 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2856

[21] Béatrice Laurent, « Fluidités victoriennes », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 71 Printemps | 2010, mis en ligne le 07 octobre 2016, consulté le 30 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2856

[22] Béatrice Laurent, « Fluidités victoriennes », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 71 Printemps | 2010, mis en ligne le 07 octobre 2016, consulté le 30 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2856

[23] Béatrice Laurent, « Fluidités victoriennes », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 71 Printemps | 2010, mis en ligne le 07 octobre 2016, consulté le 30 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2856

[24] «Мартин Чезлвит» (англ. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit) Чарльза Диккенса.

[25] Béatrice Laurent, « Fluidités victoriennes », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 71 Printemps | 2010, mis en ligne le 07 octobre 2016, consulté le 30 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2856

[26] Béatrice Laurent, « Fluidités victoriennes », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 71 Printemps | 2010, mis en ligne le 07 octobre 2016, consulté le 30 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/2856 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.2856

[27] Laurence Roussillon-Constanty, « Béatrice Laurent, Water and Women in the Victorian Imagination », Cahiers victoriens et édouardiens [En ligne], 96 Automne | 2022, mis en ligne le 01 octobre 2022, consulté le 01 octobre 2025. URL : http://journals.openedition.org/cve/12049 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cve.12049

[28] Éric Collias (23 septembre 2023). habiter le monde c’est y déployer sa fluidité. écosémiotique de la vie. Consulté le 30 septembre 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/o1gz

[29] Éric Collias (23 septembre 2023). habiter le monde c’est y déployer sa fluidité. écosémiotique de la vie. Consulté le 30 septembre 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/o1gz

[30] «Risk, Dignity and Fragility: Searching for a New Ethics», Call for papers, Calenda, Published on Tuesday, June 04, 2013, https://doi.org/10.58079/nrq

[31] Anne-Laure Fortin-Tournès, « Introduction : Corps et technologie, au-delà de l’humain », Sillages critiques [En ligne], 30 | 2021, mis en ligne le 05 octobre 2021, consulté le 04 octobre 2025. URL : http://journals.openedition.org/sillagescritiques/11014 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sillagescritiques.11014

[32] Levine, Steven Z. “Les fluidités du moi : l’autoportrait en Narcisse, de l’impressionnisme à Internet”. L’Impressionnisme, les arts, la fluidité, edited by Philippe Fontaine et al., Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, https://doi.org/10.4000/books.purh.710.

[33] Olivier Voirol, « Aliénation et résonance. Notes sur la théorie critique de la modernité d’Hartmut Rosa », SociologieS [En ligne], Grands résumés, mis en ligne le 28 février 2020, consulté le 01 octobre 2025. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/13057 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sociologies.13057

[34] ROSA, Hartmut, Résonance, une sociologie de la relation au monde [2016], trad. de l’allemand par Sacha Zilberfarb et Sarah Raquillet, Paris, La Découverte, 2018.

[35] Olivier Voirol, « Aliénation et résonance. Notes sur la théorie critique de la modernité d’Hartmut Rosa », SociologieS [En ligne], Grands résumés, mis en ligne le 28 février 2020, consulté le 01 octobre 2025. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/13057 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sociologies.13057

[36] Olivier Voirol, « Aliénation et résonance. Notes sur la théorie critique de la modernité d’Hartmut Rosa », SociologieS [En ligne], Grands résumés, mis en ligne le 28 février 2020, consulté le 01 octobre 2025. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/13057 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sociologies.13057

[37] Leeman, Richard. “Rythme, flux, forme”. L’Impressionnisme, les arts, la fluidité, edited by Philippe Fontaine et al., Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, https://doi.org/10.4000/books.purh.724.

[38] Leeman, Richard. “Rythme, flux, forme”. L’Impressionnisme, les arts, la fluidité, edited by Philippe Fontaine et al., Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, https://doi.org/10.4000/books.purh.724.

[39] Leeman, Richard. “Rythme, flux, forme”. L’Impressionnisme, les arts, la fluidité, edited by Philippe Fontaine et al., Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, https://doi.org/10.4000/books.purh.724.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы