Мы «подвешены между пропастями бесконечного и пустоты»

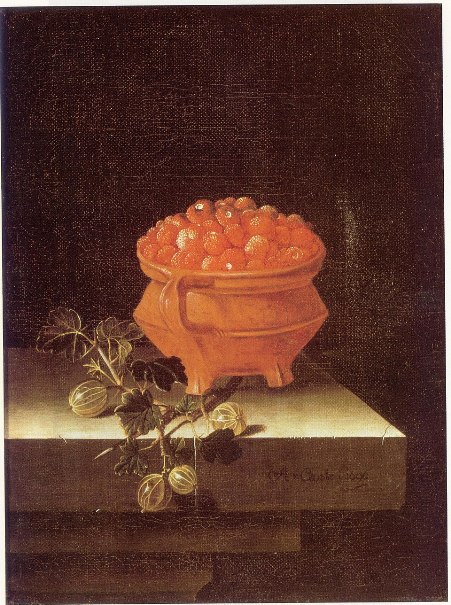

Адриан Коорте, "Земляника".

Взгляд не бывает невинным

Adriaen Coorte (Middelburg 1660 — after 1707): «шепчущие фундуки, поющие раковины».

Скромность натюрмортов Adriaen Coorte (1665–1707) удивительна, кажется, тащась в хвосте монументальной традиции натюрмортов семнадцатого века, отданной чрезмерно экспансивным экспозициям экзотических фруктов и дорогих коллекционных предметов, превращенных в настоящие гала-шоу Яном Давидсом де Химом, Яном ван Гюйсумом и другими[1].

Адриан Коорте, "Натюрморт с лесными орехами" (фундуком)

Почему нужно смотреть его картины?

Они удивляют заниженными размерами и приглушенной цветовой палитрой. Кажутся почти извиняющимися за то немногое, что могут предложить. Для своих картин художник часто использовал страницу из бухгалтерской книги, которой больше не пользовался (А4). И эта прагматичность только добавляет ей скромности. Нужно приложить усилия, чтобы увидеть Adriaen Coorte.

Подойдите поближе и наклонитесь к вещице, чтобы изучить аккуратность плодов, живость обыкновенной бабочки. Тогда потеряетесь в этой маленькой картине. Тогда поражает внезапная мысль, что в этом изображении может быть нечто большее, чем предлагает первый взгляд. Тогда заметно, что перпендикулярная трещина в выступе невидимо прорезает темноту изображения, резко определяя точное положение бабочки справа от нее, находясь на расстоянии волоска от ее щупалец. Куда же все-таки взмывает маленькая бабочка? Пытается ли она вырваться из окружающей ее зияющей тьмы, пустоты, заполненной полным ничто, тщась к свету?

Полость полна мраком.

Адриан Коорте, "Натюрморт с мушмулой и бабочкой".

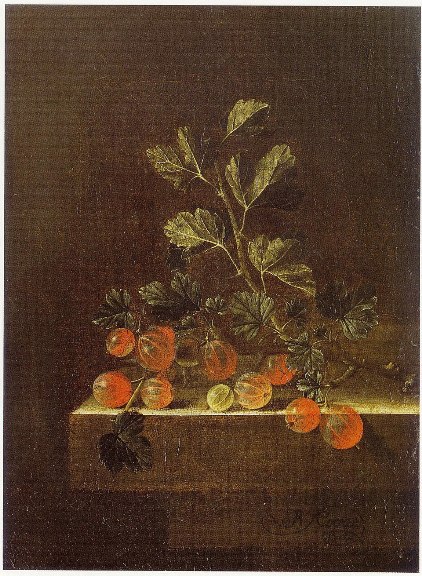

В то время как жизнь Коорте в значительной степени окутана тайной, его работы пользовались вниманием со стороны постоянного потока клиентов. Большинство из шестидесяти четырех картин, сделанных Коортом, следуют схеме композиции, коммерчески прибыльной, повторяемой снова и снова: на краю каменного выступа выложены фрукты или другие предметы. Однако большинство их вытягиваются далеко за край, вот-вот падая. Есть нечто, что подрывает общую стабильность: веточка, опасно свисающая с края, или рыхлая клубника, скатившаяся до полной остановки прямо перед обвалом.

Формат портретного стиля. Большинство картин Коорте показывают только угол стола, подчеркивая пустоту, окружающую его с двух сторон. Стол – престол. Край могильной плиты. Пьета. При наклоне к нему и пристальном всматривании милая картина превращается в довольно смущающий образ. Мушмула на краю уступа медленно теряет свою фамильярность как фрукты, которые мы могли бы взять и съесть. Они угрожают погрузиться в глубины изображения, как будто висят на невидимых нитях. Маленькое место выглядит так, как будто это угол не стола, а самого мира, вокруг которого расширяется вселенная. Это не обычный кухонный стол. Где именно мы находимся?

Coorte, похоже, искренне интересовался вопросами подвески, баланса и приближения. Его жизнь в значительной степени окутана тайной, его работы привлекали значительное внимание постоянного потока клиентов, Большинство из шестидесяти с лишним картин, которые, как известно, были сделаны Coorte, следуют схеме композиции коммерчески прибыльной, поскольку он повторял ее снова и снова: каменный выступ, на котором изображены фрукты или другие предметы, выложенные по его краю. Виноград, копья спаржи, персики, абрикосы, орехи, черная смородина и даже ракушки представлены нам на том же каменном выступе, как будто они там для того, чтобы мы их взяли. Однако большинство из них тянутся далеко за край, как будто вот-вот упадут. Всегда есть что-то, что подрывает общую стабильность: веточка, опасно свисающая с края, или рыхлая клубника, которая скатилась до полной остановки прямо перед ней. Формат портретного стиля большинства картин Coorte позволяет показать только угол стола и, таким образом, подчеркивает пустоту, окружающую его с двух сторон.

Адриан Коорте, "Натюрморт с клубникой и крыжовником".

Пол Клодель (тот религиозный деятель, что запер насильно, без врачебной надобности, свою сестру Камиллу Клодель на тридцать лет в сумасшедший дом) отметил в эссе 1930-х годов о голландской живописи, что завтраки Клааса и Хеды всегда содержат элементы, готовые вот-вот упасть. Они расположены «в непосредственной опасности распада; что-то во власти времени». Саймон Шама позже интерпретировал отсутствие баланса в этих композициях натюрмортов как симптом «смущения богатством», которое чувствовали голландские торговцы-кальвинисты, когда созерцали богатство своих владений, граждан молодой, постоянно воюющей Республики.

Блестящие прочтения Клоделя и Шамы ювелирно подходят для больших натюрмортов (блюда для завтрака, или беспорядочных композиций, в которых очень дорогой антиквариат сочетается с не менее дорогими экзотическими фруктами), но они не применимы для представления о крошечных картинах Коорте, которые предлагают нечто крайне специфическое, трудноопределимое. Они не учитывают особенность работ Коорте, результата крайностей размера, композиции и упрощения.

Нетрадиционность Коорте: удивительная обширность в миниатюрной композиции. Тотальность мира в малом. Трудно сказать, что нас захватывает и удивляет. Мгновение остановки. Тишины. Пустотности. Тонкая угроза мушмулы, скатывающейся с края, полное одиночество бабочки на фоне пустоты, направляющейся к неизвестному?

Адриан Коорте, "Каштан и бабочка".

Современники Коорте, возможно, называли это неуловимое качество je ne sais quoi[2] его картин, а его клиенты или покровители признавали тревожное качество, которое очаровывало их и побуждало возвращаться к этим образам снова и снова. Можно представить, как они испытывают то, что теоретик искусства Сэмюэль ван Хогстратен (современник Коорте, иллюзионист и престидижитатор) определил как «невыразимую радость», а также «ужасающе запутанную внутреннюю борьбу», столкнувшись с «ik en weet niet en wat of such a work»[3].

Такая скромность формата удивительна в свете ее исторического положения в хвосте монументальной традиции натюрмортов семнадцатого века, которая была отдана чрезмерным экспозициям экзотических продуктов и дорогих коллекционных предметов, превращенных в зрелища Яном Давидсом де Химом, Яном ван Гюйсумом и другими художниками. В сочетании с этими пирами и торжествами чувств сцена Coorte лишена какой-либо визуальной экстравагантности: нет ярких кричащих цветов, нет возвышающихся куч продуктов питания, нет мерцания или блеска. С заниженными размерами и приглушенной цветовой палитрой она кажется почти извиняющейся за то немногое, что может предложить. Эта простая сцена написана маслом на дешевой бумаге, приклеенной к картону (для своих картин художник часто использовал страницу из бухгалтерской книги, которой больше не пользовался), только добавляет ей скромности. Мы должны подойти ближе и наклониться к нему, чтобы изучить аккуратность плода, живость обыкновенной бабочки. Только тогда мы начинаем чувствовать себя потерянными в этой маленькой картине. Только тогда нас поражает внезапная мысль, что на самом деле в этом изображении может быть больше того, что нам предлагают. Только тогда видно, что перпендикулярная трещина в выступе является частью фундаментальной трещины, которая невидимо прорезает темноту изображения, резко определяя точное положение бабочки справа от нее, находясь на расстоянии волоска от ее щупалец. Куда же все-таки идет маленькая бабочка? Пытается ли она вырваться из окружающей ее зияющей тьмы, пустоты, заполненной полным ничто, тщась к свету?

Мелкие изображения маленьких объектов, кажется, оказывают увеличивающий эффект, когда зритель наклоняется к ним, чтобы взглянуть поближе. Одна из самых маленьких картин в его творчестве «Натюрморт с двумя грецкими орехами» 1702 года. Написан на бумаге, приклеенной к картону, размеры 10,9 x 15,6 см. Похоже на открытку. Несмотря на миниатюрный формат картины, размеры орехов сильно преувеличены, даже гротескны. Можно представить себе, что Корт рисует эту темную сцену, почти касаясь носом бумаги, постоянно перемещая голову и взгляд с рисунка на ее реальную модель — возможно, даже случайно задевая ресницами орехи. Чем дальше мы уменьшаем масштаб, тем большими кажутся грецкие орехи: они как будто растут, расширяясь в пещероподобном пространстве. Гулливер в стране лилипутов[4]. Время совпадает, как и чаяния, наверное.

Адриан Коорте, "Грецкие орехи".

Чем дальше мы уменьшаем масштаб, тем больше грецкие орехи как будто растут, расширяясь в пещероподобном пространстве. Несмотря на миниатюрный формат картины, их размеры преувеличены, даже гротескны. Мы можем представить себе, что Coorte рисует эту темную сцену, почти касаясь носом бумаги, постоянно перемещая голову и взгляд с нарисованной сцены на ее реальную модель — возможно, он даже случайно задел ресницами орехи. В эпоху микроскопа и телескопа, инструментов, которые открыли мир, недоступный невооруженному глазу, эти грецкие орехи подошли слишком близко: слишком близко к плоскости изображения (вряд ли есть какое-либо предположение о глубине за пределами ширины ореха), слишком близко к краю, слишком близко к глазу. Выходя за рамки принятых стандартов и мер, картина ставит столкновение двух противоположных сил: размер орехов взрывается, а пространство изображения резко уменьшается.

Возможно, даже больше, чем в натюрморте с мушмулой, "Грецкие орехи" Коорте в своей тесной, почти сжимающейся раме достигли чувства возвышенности[5]. Но они сделали это не через грандиозное и помпезное зрелище, а самым малозаметным способом. Выходя за рамки принятых стандартов и мер, картина сталкивает две противоположные силы: размер орехов взрывается, а пространство изображения резко уменьшается[6]. Примерно через восемьдесят лет после того, как эта картина была закончена, Кант определил возвышенное, как «то, что стоит над краями уже полной меры». Парадоксально, в этой сцене слишком много — выплескиваясь, она вводит в действие своего рода внутренний избыток представления как такового[7].

Кант вынужден сказать, что если красота воспринимается, как если бы она принадлежала самому созерцаемому предмету, то во втором случае мы сразу обнаруживаем, что возвышенным является не предмет, а возникшее состояние души. Предмет заставляет нас столбенеть, пугает нас, но далее в нас возникает возвышенное чувство. С чем оно связано? Кант отчетливо раскрывает свою мысль: «...возвышенна природа в тех ее явлениях, созерцание которых заключает в себе идею бесконечности». «Здесь проявляется внутренний характер возвышенного чувства, которое есть состояние субъекта, и обнаруживается то, что его вызывает. Однако вызывает его отнюдь не созерцаемый предмет, а обнаруживаемая субъектом в самом себе идея бесконечности, бесконечная глубина субъекта, способного объять своим разумом всю природу, хотя его собственные физические силы, как и его чувственное воображение, терпят полный крах перед ее масштабом и исчезают в своем ничтожестве».

Человек, испытывающий возвышенное чувство, практически касается наиболее непостижимой «вещи-в-себе», самой трансценденции, которую он не может познать. Однако здесь она проступает явственно не просто как смутная идея, но как идея, данная в созерцании, хотя бы даже и негативным образом (1790).

В отличие от традиционных чрезмерно барочных композиций де Хема и ван Хуйсума — с букетами цветов, взрывающимися из ваз, ярко-красными омарами, балансирующими на кучах спелых фруктов, аппетитными дынями, которые вот-вот соскользнут с их тарелок, и устрицами, с которых капает жидкость так убедительно, что вы почти чувствуете их запах. Картины Корте, похоже, перевернули столы, перейдя от подавляющей видимости к непростому, заключенному в клетку крупным планом, который показывает невидимость, которая существует между нами и тем, что нас окружает.

Адриан Коорте, "Натюрморт с крыжевником".

Je ne sais quoi этих картин — нечто большее, чем неопределимая «благодать», как сказал бы ван Хогстратен, поскольку благодать вряд ли применима к грецким орехам. «Я хочу заставить нас увидеть в [микрокосме природы] новую бездну», — пишет Паскаль в своих Pensées (1657—1658 годах). Он не только показывает нам эту бездну, но и показывает нам наше положение в ней. Мы «подвешены между двумя пропастями бесконечного и пустоты» в «средней точке между ничем и всем... одинаково неспособны видеть ничто, откуда [мы] пришли, и бесконечность, в которой он покрыт». «Давайте потеряемся в этих чудесах, — продолжает Паскаль, — которые так же поразительны в своей незначительности, как другие в необъятности своих размеров».

О пустоте…

Hanneke Grootenboer предполагает, что чрезвычайно необычные натюрморты Корте, расходящиеся с нидерландской традицией в отношении их техники, размера, предмета, цветовой палитры и общего отсутствия темы, визуализируют неопределимое и невыразимое, столь характерное для возвышенного, более точно, чем когда-либо могли выразить слова. Большинство авторов сходятся во мнении, что возвышенное — это не просто визуализация непредставимого, но и попытка живописи выйти за пределы своих собственных безопасных пределов — точно так же, как попурри Корте, кажется, приближаются к краю стола, намереваясь упасть. Живопись в целом и миниатюры Корте, в частности, похоже, хотят выйти за рамки порядка живописи, за рамки того, что правильно определять, как живопись.

Итог несоответствию между этим моментом “удивленного экстаза”, который мы испытываем, основываясь на том, что мы находим в живописи и нашей неспособностью перевести это открытие в слова. Возвышенное проявляется в отсутствии, в пустоте и в мелочах. Именно в бесконечно малом, где действуют противоположные силы сжатия и инфляции, правит внутренняя неизмеримость. Выходя за рамки противоречивого описания Лонгина о том, что молчание может быть более возвышенным, чем слова, Луи Марин метко идентифицирует je ne sais quoi как то, что «переполнено», заполняет то, что уже заполнено; это «то, что находится между краем и краем меры, формы». Это проблеск неизвестного, открывшегося нам во всей его полноте; но что именно открывается, мы не знаем.

Коорте бросает вызов самой форме живописи. Это проблеск неизвестного, открывшегося нам во всей его полноте. Но что именно открывается, мы не знаем. В живописном je ne sais quoi мы сталкиваемся с ограничениями выражения и артикуляции, признавая ограничения нашего собственного мышления как такового. Как пишет Кант: «Возвышенное — это то, что даже способность мыслить доказывает, что ум обладает силой, превосходящей любые стандарты чувства».

В некоторых своих натюрмортах Коорте, кажется, выходит за рамки строго живописного, когда оживляет свои композиции так, чтобы они наводили на мысль о звуке и движении. Через бабочку, символ трансформации и метаморфозы par excellence, открываются и разрушаются границы создания образов — по-настоящему современным способом, достигаются в то время, когда такая живописная трансформация была настолько ужасающей, что ее нужно было уничтожить.

«Шепчущие фундуки, поющие раковины». Эта карманная живопись, практически, «записки на манжетах», настаивает на том, чтобы мы подошли ближе, чтобы приспособить наш взгляд к ее маленьким размерам. Близость, интимность, снятие дистанций.

Несомненно, этот неподвижный мир беседующих лесных орехов может быть «услышан» только глазом зрителя. Использование такого сенсорного хиазма[8] не является чем-то необычным в искусстве и теории семнадцатого века, на которые оказало глубокое влияние учение Горация о поэзии ut pictura и связанные с ним предположения о том, что живопись — это немая поэзия, а поэзия — говорящая живопись. В целом считалось, что поэзия и живопись различаются только содержанием и способом подражания и что обе имеют одну и ту же цель или, скорее, одну и ту же «перспективу» (oogenmerck), как писал Юниус[9] в своем голландском переводе De pictura veterum (1641). Он утверждает, что «удивительная экстазия» не только лишает людей дара речи, это состояние возбуждения вызвано «верой в то, что в этих безмолвных линиях членов они видят живые и дышащие тела [так]». Вполне сопоставимо с идеей воплощения изображения в движения тела.

Адриан Коорте, "Натюрморт с раковинами".

Как и в случае с лесными орехами, раковины выразительны. Они будто принимают участие в каком-то представлении, даже если они являются просто пустыми скелетами умерших морских существ. Можно предположить, что фундуки шепчут. Так же воспринимаются раковины, как поющие разными голосами в хоре странной формы: Cittarium pica — это низкий баритон, Trona гудит рядом, и скелет оболочки берет на себя инициативу. То, что выходит на первый план через их резкие очертания и внушающие благоговейный трепет формы, проецируемые на черный фон, — бесформенность их зияющих дыр, спирально уходящая глубоко в сердцевину их фигур. Натюрморт с раковинами, подтверждая свое внимание к динамике среди капризных форм раковин, циркулирующих вокруг их зияющих отверстий.

Забавляясь пустотою? Тешась ею? Очаровываясь пустотами и темнотой? Не приписываю ли я барокко некие поиски экзистенциальных смыслов, которые проявятся позже, после войн, холокоста, лагерей и зон? Пустота, молчание – разве они привлекали в тот суетный театральный век, когда правили балом царицы, Просвещение уже пожинало свои плоды, готовя вымороченного параноика Маркиза де Сада. Но до этого было далеко. Почти век. Шли войны. В париках водились вши и блохи, сифилис камуфлировали мушками. Шекспир был написан. Прочитан ли? Коллекцию казненного Карла продали с аукциона.

[1] Hanneke Grootenboer, «Sublime Still Life: On Adriaen Coorte, Elias van den Broeck, and the Je ne sais quoi of Painting», Журнал историков нидерландского искусства 8:2 (лето 2016) DOI: 10.5092/jhna.2016.8.2.10

[2] «не знаю, что»

[3] я не вижу смысла в такой работе.

[4] Свифт задумал написать »Путешествие Гулливера» в середине 1710-х гг., как пародию на появившиеся к тому времени многочисленные истории о дальних странах и небывалых приключениях

[5] внутреннюю значительность предметов и явлений, несоизмеримых по своему идеальному содержанию с реальными формами их выражения.

[6] Это в первую очередь мощь природы, настолько превосходящая ничтожные физические возможности человека, что она тоже кажется нам абсолютной, ибо «возвышенно то, в сравнении с чем все остальное мало» И.Кант

[7] здесь, напротив, со всеми нашими целями предмет вступает в явное противоречие, он как будто препятствует любым возможным целям;

[8] Хиазм (др.-греч. χιασμός, глагол χιάζω, chiázō, «уподоблять букве Χ») — риторическая фигура, заключающаяся в крестообразном изменении последовательности элементов в двух параллельных рядах слов.

[9] Франсуа дю Жон Младший (29 января 1591 г.-1677), также называемый Франц Юний на немецком языке протестантский пастор, ученый, библиофил и франко-итальянский филолог, специализирующийся на германских языках. Отец филологии германских языков.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы