Детство моё, постой... (2)

Бабушка

Бабушка умерла в 1988 году. Я всю жизнь жила с ней, с детства. До шести лет – в её стареньком доме на Ульяновской (меня забирали только в выходные). Потом, когда родители развелись, я снова переселилась на несколько лет в её конурку. Спали вместе на одной кровати, и я морозила бабушку своими ледяными ступнями, а она отбивалась и охала. (Это была моя месть за её ежевечернее: «мой ноги!»).

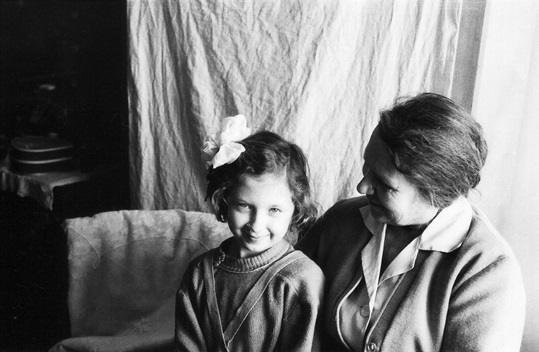

С бабушкой Лидией Григорьевной Перевеевой

В детстве она пела мне песню про серенького волчка (когда смотрю гениальный мультфильм Норштейна – всегда её вспоминаю): «Придёт серенький волчок, схватит Нату за бочок и утащит во лесок...»

– «Там головку оторвёт и посадит под малиновый кусток!» – неожиданно добавляла я.

Бабушка застывала в изумлении: «Какая головка? Не отрывал он никакой головки!» Но я каждый раз, когда песня доходила до этого места, вставляла свою кровожадную строчку. Бабушка сердилась на мою отсебятину, защищала безобидного волчка. Это уже тогда, видимо, во мне просыпалось своевольное творческое начало.

Я пишу о бабушке по линии мамы, бабушку со стороны отца – Клару Борисовну – я знала очень мало. Она жила в Волгограде и несколько раз приезжала к нам в гости. Но я тогда была очень маленькой, я даже имя её выговорить не могла и называла: «баба Кая». Так это имя за ней и закрепилось, её с тех пор все так и звали: «баба Кая».

Помню, что была она очень полной и очень юмористичной, всегда говорила что-то смешное и остроумное, от чего все смеялись. И она тоже забавно так коротко похохатывала. Помню её подарки: ярко-красные стеклянные бусы, японский веер, пижаму в горошек в оборочках. Когда мне было года три, мы всей семьёй приезжали к ней в Волгоград. Но от этого времени помню только песочницу во дворе и то, как мы спали все на полу, где было так вольготно кататься из угла в угол.

Дедушку моего (по линии папы) расстреляли в тридцать седьмом. Ни его, ни другого деда – со стороны мамы – я не знала.

Бабушку, которая меня воспитывала и с которой я жила до самой её смерти, звали Лидия Григорьевна Перевеева, по мужу (второму) – Захарова. Родом она была из города Шахты. Там осталось много моей родни, которую я никогда не видала. Однажды написалось такое стихотворение:

В тридцать четвёртом бабушка была репрессирована. Из тюрьмы бежала (как гласила семейная легенда) в Саратов. Но бежала – как я теперь понимаю – не из тюрьмы, а от первого мужа, который беспробудно пил, бежала тайно, забрав троих детей, не оставив адреса.

Мою маму бабушка назвала Ираидой в честь своей тёти, сгинувшей в сталинских лагерях совсем молодой. О ней говорили в семье намёками, недомолвками, подробностей я так и не узнала. Её образ всплыл потом в одном из моих стихов:

Первый бабушкин муж – мой родной дедушка Григорий Кравченко, тот, от которого она сбежала с детьми из города Шахты в Саратов – спился и умер от белой горячки в 35 лет, я его никогда не видела.

А неродной – Александр Кузьмич – был добрейшим человеком. Он взял бабушку с тремя детьми, очень её любил, заботился обо всех нас.

Он выучил меня читать по газете. Вернее, выучилась я сама: он читал газету, а я приставала: «Какая это буква? А это?» Он терпеливо показывал, объяснял. Первое слово, которое я самостоятельно прочитала по слогам, был заголовок газеты «Правда». А первую свою книжку я прочитала в пять лет. Это была «Золушка».

Читала я её очень медленно и мучительно, с утра до вечера, но всё же одолела. А потом уже дело пошло быстрее, и вскоре я читала сказки вслух своим двоюродным сестрам. Они читать ещё не умели, но зато с детства умели шить и ходили в кружок кройки и шитья, куда меня никак не могли загнать бабушка с мамой, я ненавидела это занятие.

На Ульяновской вместе с нами в соседней комнате жила семья бабушкиного сына – моего дяди Славы. Кроме сестёр был ещё двоюродный брат Валерка – ровесник моего старшего брата Лёвы.

Бабушка была малограмотной (четыре класса церковно-приходской школы – всё её образование) и просила меня писать под её диктовку открытки к праздникам всем родственникам, в том числе и живущим рядом. И я старательно выводила: «Дорогой мой внучонок Валерочка!..» Двоюродный брат и сестры покатывались со смеху, получив от меня такой странный текст. И только когда доходили до подписи, соображали, кто автор. Бабушка любила всех своих внуков, но мальчишек – особенно. Им всегда доставался самый лучший кусок и самое ласковое слово. Как говорила Марина Цветаева: «Мальчиков надо баловать. Им, может быть, на войну придётся...» Бабушка не знала, конечно, этих слов, но в жизни всегда им следовала. Во время войны она получила извещение на своего старшего сына Виктора о том, что он пропал без вести. Сутки пролежала молча лицом к стене. Но нашла в себе силы жить дальше. Она была очень сильной, властной, гордой, мудрой. Её уважали соседи, родственники, бегали к ней за советом.

Позже объявилась Женя – дочка Виктора, родившаяся от женщины, которую он встретил и полюбил на войне. Он дал им адрес бабушки, и они приезжали к ней в гости. Потом следы их затерялись где-то в Сибири. И Виктора бабушка не дождалась, так ничего и не узнав о его гибели. Мама мне говорила: «Он был лучший из нас троих».

После смерти дедушки к бабушке несколько раз сватались, но она всем отказывала. Жила лишь для детей и внуков.

В своём архиве я как-то наткнулась на телеграмму одного из её «воздыхателей» – композитора Петрушкова: «Дорогая Лидия Григорьевна, поздравляю вас с успехом Наташи» (имелась в виду моя первая стихотворная публикация в «Заре молодёжи»). Я задумывалась: как же моя бабушка, наверное, была хороша в молодости, если даже в 70 были охотники взять её замуж?

Один мой несостоявшийся отвергнутый жених – филолог-заочник – плакал на бабушкином плече, жалуясь на моё «жестокосердие»: «Ну почему она – не Вы?!»

Хотя бабушка и не была образованна, вид у неё был весьма интеллигентный, что многих вводило в заблуждение. Помню, управдом или кто-то из ЖЭКа, увидев её впервые, с уважением спросил: «Вы педагог?». Я долго по этому поводу хохотала и дразнила бабушку «педагогом».

У неё было несколько твёрдо укоренившихся в сознании предрассудков, которые я не могла поколебать никакими научными доказательствами. Например, она не верила, что земля вертится. Все мои убедительные объяснения, цитаты из учебника и ссылки на авторитеты разбивались о бабушкин несокрушимый довод: «Да ведь мы же тогда все бы попадали!» При этом она смотрела на меня снисходительно, как на несмышлёныша, не понимающего очевидных истин.

Бабушка была убеждена, что Маркс и Энгельс – это один человек, Маркс – имя, а Энгельс – фамилия, и разделить этот великий образ надвое не представлялось ей возможным.

И ещё она жалела негров. Какая бы неприятность со мной ни приключалась, она с укором напоминала: «А как же негры в Америке?» И я пристыженно замолкала: действительно, что все мои беды по сравнению с несчастьями чернокожих! Сразу вспоминалась «Хижина дяди Тома»: Элиза, убегавшая по льдинам с грудным ребёнком на руках, которого собирались продать в рабство, смерть старого доброго Тома, свои слёзы, капавшие на страницы... Может быть, поэтому моей любимой куклой была не роскошная немецкая дива, которая восседала на комоде, как на троне, и, казалось, нимало во мне не нуждалась, а потрёпанная целлулоидная негритянка, названная мной Томой в память о замученном герое книги.

С куклой Томой

Бабушка обожала смотреть праздничные демонстрации. В такие дни она с утра включала телевизор, впивалась подслеповатыми глазами в экран и не отрывалась от него до самого последнего кадра. Я удивлялась: как не надоест – одно и то же? Наверное, ей это напоминало революцию, детство... Ведь в 17-м бабушке было уже четырнадцать. Почему я ни разу не расспросила её о том времени? Столько раз жалела об этом.

Помню, когда она болела, в бреду звала какого-то Ваню. Потом я спросила у бабушки – кто это? Оказалось, её брат. В 20-е годы белые сбросили его в колодец. Я была потрясена: она никогда об этом не рассказывала. Она вообще ничего не рассказывала о своей прошлой жизни. Да я не очень и интересовалась. А сейчас меня это страшно мучит. «Жизнь прошла как не было – не поговорили». Тайну своих предков, историю своей семьи бабушка унесла с собой.

Вспоминаются платья, сарафанчики, которые она мне шила. Шила очень медленно, скрупулёзно, но в результате получались отличные вещички – всегда с какой-то выдумкой, вышивкой, необычной деталькой, делавших их неповторимыми, нестандартными. Вообще всё, что она делала – она делала очень добросовестно и старательно. Питались мы всегда довольно скромно: каша, картошка, котлеты, бабушка не знала никаких разносолов. Но у соседей постепенно всему выучилась – и соленьям, и пирогам, и салатам, и это получалось у неё даже вкуснее, чем у её учителей.

Вспоминаются её присказки, поговорки: «Я – бабка-угадка». «Мыслимо ли это?». «Я умру, но слово бабкино не умрёт!»

Была необыкновенно чистоплотна. Каждую чашечку начищала содой до блеска. К вещам у неё было особенно нежное отношение: каждая тёрочка, скляночка, тряпочка были для нее живыми. Однажды я услышала, как бабушка, протирая каждый листик фикуса, говорила им соболезнующе: «Как-то вы будете без меня, бедненькие, кто о вас будет так заботиться», понимая, что у меня вряд ли хватит на это терпения и времени.

Вспоминается и такое, о чём не хотелось бы помнить, что сейчас обжигает стыдом и раскаяньем. Когда мы жили с бабушкой уже в этой квартире, на проспекте 50 лет Октября, в нашем подъезде тремя этажами выше жил мой двоюродный брат Валера с женой и маленьким сыном Костиком. Бабушке захотелось подарить что-нибудь правнучку, а поскольку денег на подарки у неё не было, всё уходило «на жизнь», то она взяла у меня из шкафа потихоньку книжку – как ей казалось, детскую. А это была одна из самых моих любимых – рассказы А. Раскина «Как папа был маленьким». Я возмутилась, отняла у неё книжку, накричала. Бабушка плакала от бессилия. Ей так хотелось порадовать Костика. Что мне стоило дать ей какую-нибудь другую. Или в конце концов эту, я и так её знала наизусть. Иногда думаешь: вернуть бы всё назад, ну хоть на мгновение, исправить то-то и то-то... глядишь, многое тогда пошло бы по-другому.

За три года до смерти у бабушки случился инсульт. Она всё понимала, ходила, но чем-то стала похожа на маленького ребёнка: забывала, путала слова, в её лице появилось что-то жалкое, заискивающее. Как раз в это время в мою жизнь вошёл Давид. Однажды он её спас. Мы ещё не были женаты, и в этот день почему-то зашли ко мне, уйдя с работы. И услышали стоны в ванной. Бабушка мылась и упала там, неловко подвернув ноги, не в силах встать. Давид поднял её как пушинку — хотя вовсе не был атлетического сложения, а в бабушке было не меньше 80 кг – и отнёс на кровать. По счастью, она ничего не сломала. Но неизвестно, что бы с ней стало, если б она мучилась там до вечера, пока я не пришла бы с работы и не вызвала бы спасателей. Её спасителем стал Давид. Любопытно, что родились они оба в воскресенье и почти в один день – бабушка 24-го апреля, а Давид 25-го.

Помню, как бабушка попыталась выразить своё отношение к моему выбору. Мучительно подбирая слова, она проговорила: «Если б я была женщиной...» И опять: «Если б я была женщиной...» Лукавая и смущённая улыбка досказала то, что она имела в виду.

Она была женщиной. И ещё какой женщиной! О многом я, конечно, могла только догадываться, интуитивно чувствовать в ней. Когда бабушка умерла и ее лицо стала заливать мраморная бледность, в нём вдруг одновременно стали проступать черты, бывшие до болезни: достоинство, властность, какая-то величавость. Из маленькой слабой старушки, которую было жалко, она на глазах превращалась в величественную статую, независимую от всего бренного, не нуждавшуюся уже ни в ком. И я вдруг каким-то спинным мозгом ощутила, какой она была ЖЕНЩИНОЙ когда-то. Настоящей донской казачкой – гордой, смелой, свободной.

Не осталось в живых никого, кто бы помнил её и любил. Только я.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы