Рассказы "Сластёна Дольский" и "Образ счастья"

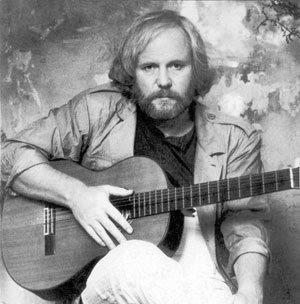

Александр Дольский после концерта отдыхал в комнатке нашего «Аргумента»* (политклуб «Аргумент» при ДК «Кристалл», организованный нами с Давидом в ноябре 1988 года). Он был очень голоден.

– Сейчас бы чего-нибудь домашнего. Мяса бы с картошкой, – поделился он с Давидом своим сокровенным желанием.

– О чём разговор! Сейчас поедем ко мне.

Давид не успел меня предупредить, я ушла домой раньше. И сразу пошла выгуливать Денди. Вернувшись, я остолбенела в дверях: за столом сидел его Величество Дольский и поглощал наши котлеты. Давид вытаскивал из холодильника все наши нехитрые припасы.

– Смотри, – с уважением сказал Бард, толкая в бок администратора, – они самое лучшее на стол ставят.

Могло ли быть иначе?! Мы были готовы отдать ему всё.

Аппетит у него был отменный. Особенно на сладкое. Когда Давид достал банку с абрикосовым вареньем, я подумала, что неудобно – из банки, и пошла за вазочкой. Но когда вернулась, вазочка была уже не нужна: Дольский заглатывал последние абрикосины, опрокинув банку в рот, как рюмку. Сразу пришли на память ассоциации с Карлсоном, Винни-Пухом, Мандельштамом с пресловутой банкой варенья...

Когда Дольский уехал, я послала ему вслед посылку, где помимо заказанных им красок (он рисовал картины) были пять банок абрикосового варенья. Это была маленькая толика восхищённой благодарности за его талант, за волшебный мир его творчества, так счастливо открывшийся нам тогда.

Я бы ему больше потом привезла (в июне 1990-го мы ездили к нему в гости в Питер), но меня Давид сбил с толку. «Это провинциально!», да «в гробу он тебя видал с твоим вареньем». В результате я взяла только три банки. А это ему, конечно, на один зуб.

Дольский любит сладенькое, как Винни-Пух и Карлсон. Нет, лучше сказать, как Мандельштам. Тот был ужасный сластёна, и однажды, когда один поклонник преподнёс ему 10-фунтовую банку варенья, так обрадовался, что бросился с этой банкой бежать – как бы не отняли, и два дня не выходил из дома – поедал варенье, приговаривая: «Какое наслаждение! Какое высокое художественное наслаждение!»

А у Дольского в песне: «Я землю даже ел, когда на землю варенье пролилось». Чем-то он сродни Мандельштаму.

Образ счастья

Это будет совсем небольшой рассказ. Скорее, попытка поделиться одним наблюдением, истиной, которая мне открылась.

У Юрия Нагибина в "Рассказе синего лягушонка" есть пронзительное место. Он пишет там о своём новом рождении после смерти в облике лягушонка, с которым "случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование": он стал лягушкой с человечьей памятью и тоской. Его мучила смертельная тоска по оставленной в той жизни любимой жене. И всё время возникала в памяти навязчивая картина: летний дождливый день. Застеклённая терраса дачи. Он с женой и собака эрдель. Дальше цитирую:

"Алиса лежала на тахте, к ней приставал щенок эрдель, требуя, чтобы его почесали. У них была такая игра: Алиса чесала его длинными ногтями по крестцу от шеи к обрубку хвоста, он изгибался, задирал морду и часто-часто колотил левой лапой по полу. А потом она говорила, словно про себя: "Надо Проше бородку расчесать", – и он тут же, жалко ссутулившись и поджимая свой обрубок, убегал и с грохотом забивался под стол, чтобы минуты через две-три появиться опять с великой опаской, тогда всё начиналось сначала. Это был ежедневный, слегка надоевший мне своим однообразием ритуал, но почему-то в тот день, когда мы погрузились в морскую пучину, я сказал себе на слёзном спазме: "Это и есть счастье. Когда-нибудь ты вспомнишь о нём."

Это была автобиографическая вещь Нагибина, последнее, что он написал в жизни. В ней он с поразительной точностью предсказал свою смерть и характер своей смерти – всё так и случилось вскорости, и это невольно наводило на жутковатую мысль: может быть, и всё остальное – с этим посмертным превращением – он тоже угадал и предвидел?

Завидев где-нибудь в пруду обычную лягушку, я вздрагивала и всматривалась в неё с каким-то мистическим чувством, словно надеясь углядеть в ней человечьи черты. Но главное, что меня поразило в рассказе, – не это.

В жизни Нагибина с последней женой (они прожили с ней 30 лет) было столько всего замечательного: столько путешествий, старинных городов и храмов, дивной музыки и нетленной живописи, а образом счастья оказался мокрый сад, терраса и пальцы любимой, погружённые в завитки собачьей шерсти. И я подумала: а что бы мне вспоминалось на том свете чаще всего, что бы стало моим навязчивым до боли образом утраченного счастья? И вспомнилось тоже такое обычное, будничное, простое, но от чего защемило сердце.

Мы с Давидом гуляем поздним вечером по заснеженной Цветочной улице неподалёку от дома. С нами маленький Дендик – ему всего годик. Это его первая зима, он бурно радуется снегу, вертится волчком, бегает от меня к Давиду и обратно. Я убегаю, он догоняет меня с радостным лаем. Мы с Давидом целуемся в свете фонарей. Это было так сказочно хорошо. Счастьем было всё: мои промокшие варежки, растрепавшиеся волосы, его запорошенная снегом ушанка, огоньки светящихся окон, пощипывающий морозец. Я не думала, что запомню эту минуту на всю жизнь, мне казалось, что таких минут у меня будет навалом, что так будет всегда. Но Дендика уже нет. Умерла бабушка, умер отец. И по улице той мы уже давно не гуляем.

Счастье – это не что-то из ряда вон выдающееся. Это то, что ты любишь, чем живёшь, чем дышишь, не замечаемое тобой, как воздух. До тех пор, пока не почувствуешь его нехватку и не начнёшь судорожно ловить губами памяти.

Пусть это лето длится, длится...

В душе с него снимаю слепок.

Гляжу вослед любимым лицам –

О, только бы не напоследок!

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы