Детство моё, постой... (1)

Рассказы о детстве

Ната Кравченко

Была такая песенка:

Что там впереди – мне уже более-менее ясно. Всё чаще спрашиваешь себя – а что позади? Хочется сохранить, собрать по крупицам всё, что осталось, спасти от всепоглощающей пасти забвения и небытия. И я вспоминаю, вспоминаю...

Русая девочка в кофточке белой

Отец пел мне в детстве эту песню. В строчке «русая девушка в кофточке белой» он заменял эти слова на «русая девочка». Мне было тогда лет шесть. Я была уверена, что эта песня про меня, что русая девочка — это я. У меня и кофточка такая есть. Какие ещё нужны доказательства?

И ещё я очень любила, когда отец пел песню про метелицу: "Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость, на тебя..." Он пел это, обращаясь ко мне, якобы я и есть та самая красавица. Мне это ужасно нравилось.

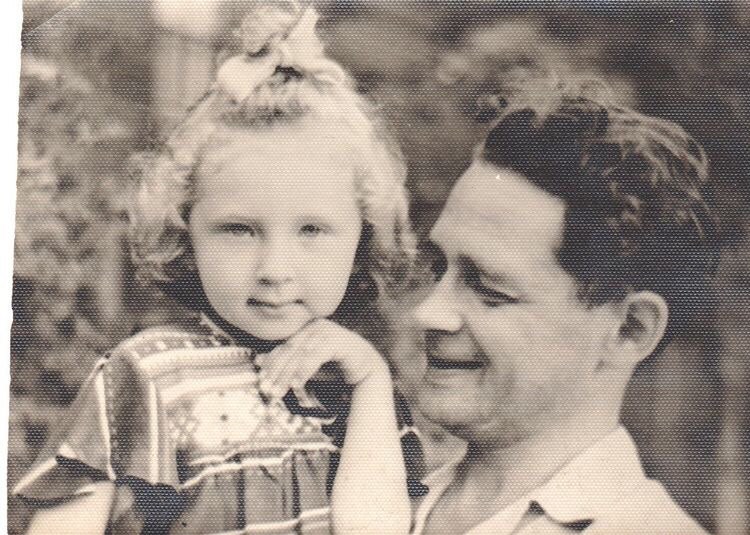

С папой.

Когда он доходил до этих слов, я нарочно хмурила брови, поворачивалась спиной и делала вид, что хочу уйти, а он простирал ко мне руки, будто пытаясь удержать: "Ты постой, постой, красавица моя..." И все вокруг смеялись. Я ещё долго потом была убеждена, что все эти песни написаны обо мне.

И, как это ни смешно, даже сейчас мне нередко кажется, что всё в этом мире для меня — и дерево, что расцвело под балконом, чтобы меня порадовать, и воробей, прилетевший конкретно ко мне, т. к. вчера мне что-то ещё не дочирикал про свою жизнь, и звезда светит прямо на меня, слегка подмигивая, и солнечный луч заглядывает в окно, чтобы посмотреть, как я тут, а потом рассказать где-то тем, кто меня помнит и любит. Я не то что бы в это верю, умом я понимаю, что всё это мои фантазии, но я так чувствую. А когда звучит песня про «русую девушку в кофточке белой», у меня и сейчас ёкает сердце. И что-то внутри словно кричит кому-то, что это ведь я, это про меня, вы не смотрите, что я изменилась, что я уже «бабушка в кофточке белой», не ромашка, а божий одуванчик, но я всё та же бывшая девочка из песни, которую пел отец, пел для меня и обо мне. И пусть об этом не только я, но и все теперь знают.

Царевна-лебедь

Иногда вечером мы ходили всей семьёй в подвальчик на улице Горького есть мороженое. Сейчас там салон штор "Декор", до него был ресторан "Русские узоры", а в то время его называли просто "подвальчик". Помню, когда мы пошли туда в первый раз, все принарядились, и я тоже решила надеть всё лучшее. Самым красивым и праздничным нарядом мне казалась "снежинка" из марли, в которой я выступала на ёлке.

Я надела её к ужасу родителей, и никакие уговоры и увещевания не могли заставить меня заменить её на какое-нибудь банальное человеческое платье. Мало того, я, под влиянием прочитанной недавно пушкинской "Сказки о царе Салтане" и поразившей меня там строчки про царевну-лебедь: "а во лбу звезда горит", вырезала такую звезду из фольги и прилепила на лоб. Так и пошла со своими расстроенными родителями, не знавшими, куда девать глаза от стыда за мой экстравагантный вид.

Но зато самой себе я казалась в тот вечер настоящей царевной-лебедью, принцессой из сказки.

Эта "снежинка" мне так нравилась, вернее, я сама себе в ней, что я стала появляться в ней перед каждым гостем в доме и изображать балерину: то "умирающего лебедя", то одного из "маленьких лебедей". Сохранились фотографии, где я в этой марлевой пачке лежу на ковре в мёртвой позе с томно закатанными глазами. Но вид портили чёрные трусы, которые предательски выглядывали из-под белоснежного оперения. В сердцах я отрезала на фотографии эти трусы, но вместе с ними отрезались и ноги, а умирающий лебедь без ног – это все-таки что-то не то.

Мама решила отдать меня в балет. Я прошла конкурс, меня приняли. Преподаватели хвалили "высокий подъём" моей ноги, – я тогда не понимала, что это такое. На первое занятие всем велели прийти в белых купальниках (имелись в виду гимнастические купальники или за неимением его – белая маечка, зашитая между ног) с синими поясками. Я перепутала цвета и сказала маме, что нужно прийти в синем купальнике с белым поясом. Мама поняла слово "купальник" буквально и дала мне свой пляжный из сжатой ткани с чашечками для бюста, который на мне выглядел весьма комично. Преподаватели были поражены таким нарядом – здесь такого ещё не видывали – и сделали мне выговор. Девчонки смеялись, тыкали в меня пальцем. "Ладно-ладно, – думала я мстительно, – вот сейчас начнут танцевать умирающего лебедя, и я им покажу, я так станцую, что им всем тошно станет от зависти..."

Но к моему великому разочарованию никаких танцев не предвиделось, а вместо этого с нами стали разучивать разные "позиции": пятки, носочки, вперёд-назад, вместе-врозь и тому подобную чушь. Балет нравился мне всё меньше и меньше. "Зачем мне все это? –думала я высокомерно. – Я и так лучше всех танцую."

Потом все стали перекидываться мячиком, а я задумалась о своих будущих лаврах и не поймала его, мяч угодил мне в лицо. Я обиделась, расплакалась и убежала. Дома сказала, что больше туда не пойду. Так бесславно завершилась моя балетная карьера.

Мамины подарки

С мамой.

Чем больше проходило времени после маминой смерти, тем сильнее я ощущала её присутствие. От неё всегда шло столько энергии, тепла, любви – нерассуждающей, всепоглощающей, всепрощающей, всеохватной... Этой любви было так много, что она не могла вместиться в тот ящик и скрыться под землю, она осталась в воздухе, в каждой вещи, в каждом листике, дыхании ветра. Я её чувствую, ощущаю физически – это огромное тёплое биополе маминой души. Я чувствую, что она здесь, рядом, смотрит на меня, слышит меня, греет и хранит.

Она была очень щедрой. Ни в чём не знала меры. Помню, мне было лет пять-шесть. Мы жили небогато, подарками меня особенно не баловали. И вдруг однажды накануне моего дня рожденья мама приходит с работы оживлённая, радостная и говорит мне: «А ну-ка отвернись!» Что-то достала из сумки. – «Теперь можно». Я поворачиваюсь и вижу у неё в руках – платье. Такое, о каком мечтала! Вернее, даже не мечтала. –«Примерь!»

Я облачаюсь в обновку, верчусь перед зеркалом, порхаю по комнатам. Радость распирает грудную клетку. Мне хочется во двор, похвастаться подружкам. Но мама не отпускает. – «Подожди. Отвернись снова!» И – о чудо! – Снова платье. Ещё лучше прежнего! Я пляшу что-то вроде лезгинки, целую маму, не налюбуюсь на свои наряды. И вдруг опять: «Отвернись! Можно!» Ещё одно! Это уже какое-то невозможное счастье. Так не бывает... Такое бывает только во сне... И так было... семь раз! Она мне купила тогда семь платьев. Кажется, на всю зарплату. Я их до сих пор все помню: фасоны, расцветки, всё-всё. Мама умела дарить радость.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, она мне подарила Ленинград (тогда он ещё так назывался). Боже мой, какой это был незабываемый месяц. Мы ехали по данному кем-то из знакомых адресу и долго искали там указанный в бумажке «Фанерный переулок». Никто не знал про такой. Оказалось, мы неправильно прочли, переулок назывался «Фонарный». Нас встретила неприветливая старуха. Она была одинока, нездорова и не ждала никаких гостей. Но мама с ходу очаровала её, и уже через 10 минут они пили с ней чай на кухне как самые закадычные подруги.

Каждое утро мы смотрели в газету: куда сегодня пойдём? За месяц побывали с ней везде: во всех музеях, на всех экскурсиях. Бродили в белые ночи по Невскому, по старинным улицам, любовались Петергофскими дворцами, фонтанами, памятниками, роскошными парками Павловска, мрачными петербургскими домами. Мама наивно восторгалась на каждом шагу, то и дело останавливалась, ей каждый дом там хотелось потрогать. Счастливее лета у меня не было.

Когда мама уже болела, не вставала, она решила устроить мне праздник на день рождения. Отдала всю свою пенсию сиделкам с наказом – что купить. Придя к ней в этот день, я остолбенела: весь стол был уставлен жутко дорогими деликатесами: ананасами, чёрной икрой, фруктами, чего я сама себе никогда бы не позволила. А она, лежа на кровати, сияла: смогла-таки поздравить меня по-царски! Ей хотелось, чтобы я в этот день ничего не готовила, а только отдыхала и наслаждалась вкусной едой. А как мы будем жить потом месяц, как сводить концы с концами – она не думала.

В следующем году я постаралась пресечь это расточительство: уверяла её, что мне не нужно никаких подарков, объясняла, что денег на необходимое не хватает, что мы не можем себе этого позволить. Говорила, как мне казалось, разумные вещи. А мама вдруг заплакала: «Что же это такое, я дожила до того, что даже подарок тебе сделать не могу...» Я ей сделала больно, дала ощутить свою беспомощность. Может быть, не нужно было запрещать, пусть бы покупала эти не нужные мне ананасы, лишь бы это доставляло ей радость. Как многого я не понимала тогда, смотря лишь со своей колокольни.

История первого стихотворения

Иду по осеннему скверу. Осторожно ступаю по шуршащему золоту листьев. С невольным сожалением замечаю, что его на аллее становится всё меньше — пожилые женщины в спецодежде сгребают всё это богатство в мешки и складывают под деревьями. Мешки такие большие и пухлые, что действительно напоминают мне мешки с золотом — из каких-то старинных «пиратских» фильмов. Из глубин памяти всплывает: “Листья кружатся в медленном танце…” Первая строчка моего первого стихотворения. Мне шесть лет. Мы гуляем с отцом в осенних Липках. Или в каком-то другом сквере — уже не помню. Но помню, как отец ужасно обрадовался этой, возможно, случайно оброненной мной строчке. И всячески понукал меня к её продолжению. “Ну, а как же там дальше, ну, ну?” — теребил он меня. И я с азартом — хотя и не без труда — “родила” следующие: “Листья кружатся в медленном танце… падают тихо в забытом саду… И по аллее… осенью поздней…” Дальше никак не выходило. Но отец смотрел на меня с такой надеждой, с таким нетерпеливым ожиданием, что не оправдать их было нельзя. “Я прохожу по цветному ковру!” — выпалила я наконец. И испытала жуткий восторг от содеянного. Я впервые сотворила стихи! Это было необыкновенное ощущение какого-то экстаза, эйфории. Я прыгала, кружилась, поднимала с земли разноцветные листья и осыпала себя ими, как золотом. Это было приобщение к чему-то новому, неведомому, прекрасному, которое пустило меня в свою волшебную дверцу, оказавшуюся за нарисованным очагом папы Карло. И отец радовался не меньше меня. Я уже не помню подробностей, мучительно пытаюсь вспомнить, как вспоминают сон. Так давно это было! Но то ощущение радости, своего могущества, сказочного преображения мира помню очень хорошо.

Прошло много лет. И однажды в каком-то толстом журнале я прочла ту свою первую строчку. Ею открывалась подборка Светланы Кековой: “Листья кружатся в медленном танце…” Мне стало смешно. Я потом стыдилась этих своих “незрелых” стихов, никогда их нигде не упоминала и не цитировала, мне они казались уже с высоты своего опыта детскими и несерьёзными, и вдруг — встретить одну из этих строк в стихах прославленной поэтессы! Поневоле задумаешься: я ли была в те годы так “гениальна”? Или поэтесса мирового класса с годами “снизошла” до моего тогдашнего уровня?

Самое дорогое для меня в этой истории — это память об отце. Ведь без него, скорее всего, не было бы ни этого первого детского стихотворения, ни всех последующих. Он всячески пестовал и раздувал во мне эту искорку, эту радость слова, которые так согревают мою жизнь сейчас. На первой своей подаренной ему книжке я надписала: «Папе, родившему меня дважды, для жизни и для поэзии».

(Продолжение следует)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы