Последний день поэта. Смерть на вокзале. Иннокентий Анненский

Наталия Кравченко (17/11/2025)

Предисловие

Наверное, точнее было бы назвать этот цикл «Смерть поэта», так как он затрагивал не только последний день гения, но и всё то, что предшествовало его смерти и что было после неё, так сказать, жизнь после смерти. Но я оставила первоначальное название, взятое мной из цикла телепередач «Последний день», рассказывавших о последнем дне актёров, певцов, спортсменов, полководцев. Поначалу я прислушивалась: не будет ли что о поэтах? Но поэты были оставлены без внимания, и у меня возникло желание исправить эту несправедливость, тем более, что материал о поэтах у меня накоплен внушительный, надо было лишь выбрать из него то, что касалось последних дней их жизни. Тексты были большие, из трёх а то и более частей, и у меня порой закрадывалось подозрение, что иные ленивые или нетерпеливые читатели не всегда дочитывают их до конца, а ведь там-то самое главное и значительное в жизни поэта, без этой последней страницы его портрет был бы неполным.

Некоторые инстинктивно не любят самого слова «смерть», видя в этом некий негатив, неприятное напоминание, так что труд предстоял неблагодарный, но я всё же за него взялась. И вот почему ещё.

У меня было эссе "Последнее стихотворение" — небольшое исследование о стихах, написанных тем или иным классиком перед смертью. Это часто бывало случайным, нейтральным, ничего не говорящим о близкой смерти (например, "Чижик" Пушкина). Но сама смерть, как правило, была итогом и продолжением их жизни, была похожа на их образ, на их стихи. Поэтому она очень многое открывает нам в сокровенной сути поэта и его творчества.

Смерть поэта — не событие, а процесс, в котором участвуют многие из его окружения, в котором физическое существование человека превращается в метафизическое бытие написанного им. Эта тема позволяла сфокусировать главное, выразить квинтэссенцию образа поэта, подытожить его мощным завершающим аккордом. Насколько мне это удалось, судить вам.

* * *

Умереть — тоже надо уметь,

на свидание к небесам

паруса выбирая тугие.

Хорошо, если сам,

хуже, если помогут другие.

Смерть приходит тиха, бестелесна

и себе на уме.

Грустных слов чепуха неуместна,

как холодное платье — к зиме.

И о чем толковать? Вечный спор

ни Христос не решил, ни Иуда...

Если там благодать, что ж никто до сих пор

не вернулся с известьем оттуда?

Умереть — тоже надо уметь,

как прожить от признанья до сплетни,

и успеть предпоследний мазок положить,

сколотить табурет предпоследний,

чтобы к самому сроку,

как в пол — предпоследнюю чашу,

предпоследние слезы со щек...

А последнее — Богу,

последнее — это не наше,

последнее — это не в счет...

Булат Окуджава

Смерть на вокзале

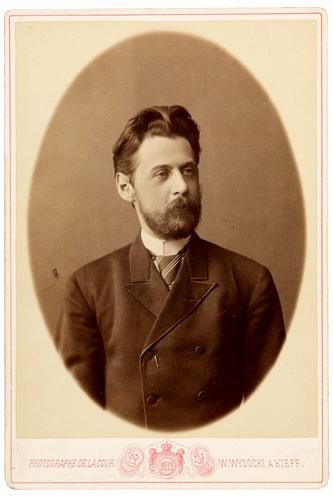

Иннокентий Анненский

13 декабря (30 ноября) 1909 года Иннокентий Анненский скоропостижно умер от сердечного приступа на ступенях Царскосельского вокзала.

Незадолго до этого он подал прошение об отставке. 35 лет отдал Анненский делу отечественного просвещения, но служба эта всегда тяготила его, он мечтал о начале новой литературной жизни, свободной от бумаг, от нудных разъездов по непролазной Вологодчине и Оленецкому краю, когда можно будет наконец быть поэтом, а не поэтом-чиновником, маскирующим главное в себе. Но этим мечтам не суждено было осуществиться.

В тот вечер в обществе классической филологии был назначен его доклад, и кроме того он ещё обещал своим слушательницам-курсисткам побывать перед отъездом в Царском на их вечеринке. Курсистки долго ждали Анненского. Ждали и после того, как им разрешили разойтись по домам. Почти все они были влюблены в красивого меланхоличного педагога, о котором им было известно, что он пишет стихи, и у многих эти стихи были переписаны в альбомы. Они прождали около двух часов, а потом появился расстроенный директор и сказал, что Иннокентий Фёдорович уже больше никогда не придёт...

Первым о смерти Анненского узнал Блок, который был в тот вечер на Варшавском вокзале — ехал к умирающему отцу в Варшаву. И услышал, как сказал об этом один железнодорожник другому — весело, как о каком-то курьёзе... И Блок зло произнёс вслух, громко и отчётливо: «Ну вот, ещё одного проморгали...»

Я думал, что сердце из камня,

Что пусто оно и мертво:

Пусть в сердце огонь языками

Походит — ему ничего.

И точно: мне было не больно,

А больно, так разве чуть-чуть.

И все-таки лучше довольно,

Задуй, пока можно задуть...

На сердце темно, как в могиле,

Я знал, что пожар я уйму...

Ну вот и огонь потушили,

А я умираю в дыму…

В этих стихах поэт словно предчувствовал свою смерть...

Иннокентия Анненского хоронили 4 декабря 1909 года на Казанском кладбище Царского села. Хоронили не как великого поэта, а как генерала, статского советника. В газетных заметках о его смерти поэзия вообще не упоминалась.

Лишь Корней Чуковский проницательно заметил:

«Как будут смеяться потом те, кто поймут твои книги, узнав, что когда-то, в день твоей смерти, в огромной стране вспомнили только твой чин, а богатых даров поэтической души не только не приняли, но даже и не заметил никто, – мой милый, мой бедный действительный статский советник...»

Отпевание вышло неожиданно многолюдным. Его любила учащаяся молодёжь, собор был битком набит учениками и ученицами всех возрастов. Он лежал в гробу торжественный, официальный, в генеральском сюртуке министерства народного просвещения, и это казалось последней насмешкой над ним — поэтом

Талый снег налетал и слетал,

Разгораясь, румянились щеки,

Я не думал, что месяц так мал

И что тучи так дымно-далеки...

Я уйду, ни о чем не спросив,

Потому что мой вынулся жребий,

Я не думал, что месяц красив,

Так красив и тревожен на небе.

Скоро полночь. Никто и ничей,

Утомлен самым призраком жизни,

Я любуюсь на дымы лучей

Там, в моей обманувшей отчизне.

Мало кто знает, что у Анненского есть ещё стихотворения в прозе, которые ничем не уступают тургеневским. Одно из них называется «Моя душа». Там он описывает собственную душу, увиденную им во сне. Душа была в образе носильщика, который тащил на себе огромный тюк, сгибаясь под этой тяжестью.

«...И долго, долго душа будет в дороге, и будет она грезить, а грезя, покорно колотиться по грязным рытвинам никогда не просыхающего чернозёма... Один, два таких пути, и мешок отслужил. Да и довольно... В самом деле — кому и с какой стати служил он?.. Мою судьбу трогательно опишут в назидательной книжке в 3 копейки серебра. Опишут судьбу бедного отслужившего людям мешка из податливой парусины. А ведь этот мешок был душою поэта — и вся вина этой души заключалась только в том, что кто-то и где-то осудил её жить чужими жизнями, жить всяким дрязгом и скарбом, которым воровски напихивала его жизнь, жить и даже не замечать при этом, что её в то же самое время изнашивает собственная, уже ни с кем не делимая мука».

Тихие песни под ником Никто

таяли в сумраке грёз.

Их знатоки в котелках и в манто

Не принимали всерьёз.

Пышность словес, обаяние зла,

сплетни могли завести.

Подлинность лика немодной слыла,

скромность была не в чести.

Жил вдалеке от похвальных речей,

лавра не нюхал венок.

Самое главное — был он Ничей,

незащищён, одинок.

Статский советник был важен в гробу,

и равнодушен был свет,

что подменили, украли судьбу,

что он поэт был, поэт!

(из моих стихов об И. Анненском)

Прошли годы. Иннокентий Анненский прошёл самое ужасное испытание — испытание забвением, его не просто забыли, его не помнили. "А тот, кого учителем считаю,

как тень прошёл и тени не оставил..." – писала о нём Ахматова. Однако в этом поэте, далеко опередившим своих современников, уже угадывались будущие интонации Блока, Хлебникова, Маяковского, Ахматовой, Пастернака.

Владимир Корнилов писал об Анненском:

Пастернак, Маяковский, Ахматова

от стиха его шли и шалели,

от стиха его, скрытно-богатого,

как прозаики от "Шинели".

Почти в каждом крупном русском поэте 20 века жил Иннокентий Анненский, жил и влиял на качество жизни и мысли. Этим в какой-то степени компенсировалась непризнанность поэта при жизни – реваншем грядущих голосов в поэзии, в которых звучали его интонации, его ноты. Оправдались его слова, сказанные в письме к другу: «Работаю исключительно для будущего».

И оказалось, что этот мнимый неудачник — счастливейший из счастливых: своей жизнью и творчеством он победил время. Это удаётся единицам.

Среди миров, в мерцании светил

Одной Звезды я повторяю имя...

Не потому, чтоб я Ее любил,

А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,

Я у Нее одной ищу ответа,

Не потому, что от Нее светло,

А потому, что с Ней не надо света.

Хочется сказать, чуть изменив его стихи: «Не потому, что от него светло, а потому, что с ним не надо света».

Последние публикации:

Последнее стихотворение –

(06/11/2025)

Поэты Серебряного века в Саратове (Окончание) –

(28/10/2025)

Поэты Серебряного века в Саратове –

(21/10/2025)

Наброски, зарисовки, штрихи. О сколько здесь нас, одиноких –

(09/10/2025)

Наброски, зарисовки, штрихи. Всё впереди –

(01/10/2025)

Наброски, зарисовки, штрихи. "Невидимое миру" и "Ответ" –

(15/09/2025)

Наброски, зарисовки, штрихи. Люди, птицы, звери... –

(09/09/2025)

Наброски, зарисовки, штрихи. Быть женщиной — великий шаг... –

(29/08/2025)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы