Поэты Серебряного века в Саратове (Окончание)

Наталия Кравченко (28/10/2025)

"Саратов встретил меня неласково..."

Лидия Чуковская

В 1926 году 19-летняя Лидия Чуковская была арестована по обвинению в составлении антисоветской листовки, хотя фактически не имела к ней отношения – листовка была напечатана её подругой, гостившей тогда в их квартире, без ведома Лидии, на её пишущей машинке. Чуковская не выдала подругу и была сослана в Саратов на три года, где благодаря хлопотам отца провела только одиннадцать месяцев: с 20 декабря 1926 года по 1 октября 1927-го.

Из воспоминаний Лидии Корнеевны:

«Пока я хворала, папины знакомые подыскали для меня в Саратове комнату на одной из центральных улиц, в квартире у старика и старушки, да еще "с полным пансионом". Так что ехала я будто не в ссылку, а в санаторий».

Но ожидания не оправдались.

«Саратов встретил меня далеко не так ласково, как Ленинград проводил. Поезд прибыл вечером, я дотащила желтую деревянную коробку, служившую мне чемоданом, до искомого дома часов около десяти. Сначала все честь честью: приветливые старик и старушка; большая комната; чистая, уже расстеленная на ночь, постель. Хозяева показали мне, где умыться с дороги, и повели чай пить. Мороз стоял градусов 15, я продрогла, устала, волоча свой короб. За чаем согрелась – душевно и физически. Однако в первый и последний раз пила я чай в этом доме. Когда, напившись горячего, я отставила свой стакан, уютная старушка принялась расспрашивать: какая у меня семья, да чем занимаются родители, да где я в Ленинграде училась.

Я рассказала.

– Так если у вас папочка и мамочка и братцы с сестрицей в Ленинграде и вы на втором курсе в институте обучаетесь – зачем вам, барышня, в Саратов переезжать?

– Не переезжать, а в ссылку, – ответила я. – Разве вас мои знакомые не предупредили?

– Ах, нет, нет, барышня, – запричитала, убирая со стола, старушка, – вы уж ночь переночуйте, время позднее, а утречком уж, пожалуйста, нас покиньте. Ищите себе хозяев других. Мы ссыльным не сдаем. У мужа стенокардия. Обыски начнутся, придирки. Стары мы в наши лета с ГПУ связываться».

Гордая Лидия не осталась ночевать, а взяла свою нераспакованную коробку, сказала спасибо за вкусный чай и вышла на улицу – в пустыню морозной декабрьской ночи.

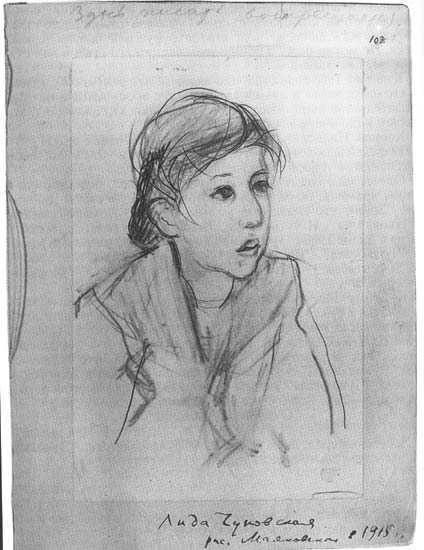

Лида Чуковская. Рис. Владимира Маяковского.

«Опрятные каменные двух- и трехэтажные домики казались приземистыми между буграми снегов: снег вверху, на крышах, сугробы внизу, вдоль стен до половины окон. Ни одно окошко не светит, и ни один фонарь не горит, но от снега светлым-светло. Небо, луна, звезды отражались в снегу. Я дошла до вокзала, не встретив ни одного человека.

На вокзале тепло, затхло и пусто. В зале ожидания легла на деревянный диван, под голову деревянную коробку, и продремала до утра. Утром пошла в ГПУ, расспрашивая прохожих об адресе. Мне и положено было с утра явиться в здешнее управление, чтобы "стать на учет". Какой-то обшарпанный субъект в обшарпанной канцелярии прочитал мне инструкцию для ссыльных: являться сюда на отметку каждый понедельник, из города не уезжать ни на день, удаление от города более чем на 5 километров карается как попытка побега.

– К следующему понедельнику сообщить свой адрес, – добавил он на прощание.

– Адрес? – переспросила я. – А где же мне поселиться, где взять адрес, если местные жители не сдают ссыльным? Вас боятся. Вот вы мне и посоветуйте.

– Нечего мне вам советовать, – резонно ответил он, тыча мне под нос бумагу, – и я расписалась: с инструкцией для ссыльных меня ознакомили».

Ссылку Лидия Чуковская переносила гораздо трудней, чем тюрьму. Здесь она имела случай убедиться в странной черте своего характера:

«Я легче переношу одиночество, чем присутствие "не тех". Каких это "не тех"? "Не моих", не тех, с которыми сжилась, которых сама себе выбрала, с которыми связана общей любовью. К чему? К нашему городу, к Неве, к стихам, работе, книгам. Интересы у меня тогда были довольно узкие. Определялись они, в сущности, одним-единственным словом: литература...

Воздух моего детства и моего отрочества, а потом моей юности напоен был литературой. "Литературные интересы" – они не только узки, они и широки беспредельно. Искусство защитило мое детство и юность от элементарщины, плоскости, пошлости, помогло одолевать голод, холод, метели, мрак. Оно обостряло воображение, слух, помогало понимать жизнь.

И оно же – как ни странно это произнести – отторгало меня от людей и жизни».

В провинциальном Саратове Лидии пришлось столкнуться с совсем иной средой. Она чувствовала себя рыбой, выброшенной из привычной стихии.

«Понять человека, живущего другими интересами, черпающего силы из другого источника, я не умела. Результат этого неумения оказался плачевный».

Из писем Лидии Чуковской отцу Корнею Чуковскому из Саратова:

"Теперь я уже знаю, сколько бы лет я ни прожила в Саратове, стена между мною и остальным населением никогда не разрушится. Я не жалею об этом, но иногда получается ужасно забавно. Люди в страхе не только гадки, но и смешны... Есть два семейства, которые по старым интеллигентским традициям ласкают меня и заботятся обо мне самым трогательным образом, но это всё...

...С людьми здешними, с которыми столкнула меня судьба и рекомендательные письма, совершенно не нахожу о чем разговаривать: они меня раздражают тем, что они не те, и хотя несколько милых семейств меня постоянно зовут к себе, я нигде не бываю и не люблю, когда ко мне приходят. Не знаю почему, но мне легче быть совсем одной...

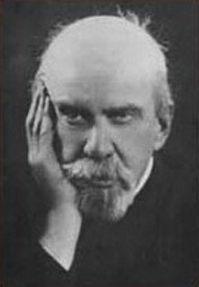

Поезд, мчавшийся из Ленинграда в Саратов, доставил меня в другую среду. Ровно такая же существовала безусловно и в любом другом городе, и у нас в Питере, но в Питере я с ней почти не соприкасалась, огражденная "своими". В Саратове соприкоснулась впервые. Были в Саратове интеллигентные профессорские семьи – две или три (например, семья профессора психологии Августа Адольфовича Крогиуса), – встретившие меня с участием, но я сообразила, что навожу на них тень, и постаралась не часто бывать там. "Они прелестные люди, – писала я отцу о Крогиусах, – редкой доброты, сияющей. Все семейство как будто специально организовано для оказания помощи окружающим".

(Мне посчастливилось быть знакомой с одним из потомков этой семьи – с внуком Августа Адольфовича Крогиуса — Николаем Владимировичем Крогиусом, доктором психологических наук, профессором, международным гроссмейстером по шахматам, я сдавала ему психологию в университете. Мой отец, тогда мастер спорта по шахматам, участвовал с ним в турнире в Саратове, они были дружны, общались. – Н.К.)

Крогиус Август Адольфович

(1871 — 1933)

«Семья Крогиусов сделала мне много добра, так, например, дала мне Бергсона, которого, как мне казалось, я понимала; не хотелось отплачивать злом за добро – компрометировать их своим частым присутствием: слежку я ощущала за собою не всегда, но периодами безусловно. Они приглашали – я уклонялась.

Рядовые же саратовцы к ссыльным относились с опаской и без симпатий. Они заняты были чем-то другим – не политикой и уж во всяком случае не литературой. Чем же? Я не улавливала. "День да ночь – сутки прочь". Ходили они "на службу", "зарплата", а не работа; дома они о службе почти не поминали, дома жили какою-то странною смесью церковных и советских праздников; "перед праздниками", "после праздников"; да еще истово "справляли" именины и дни рожденья... Я же с детства привыкла, что кругом работают, работают страстно ("литература отпусков не дает", говорил отец); меня и братьев Корней Иванович сызмальства приучал работать...

В Саратове работать мне хотелось более, чем когда-нибудь. Я продолжала писать сочинение об Аполлоне Григорьеве, начатое еще в институте, но это "так" – а работать по-настоящему! Зарабатывать! Не быть обузой семье! Но найти работу в ссылке еще труднее, чем найти жилье, хотя профессиональной стенографисткой по тому времени я уже была, и притом самого высшего класса, "стодвадцатисловница", "парламентская стенографистка". ("Парламента" в стране не было, но категория "парламентская стенографистка" существовала.) В Ленинграде стенографией уже зарабатывала. Моими стенограммами заказчики бывали довольны (я исподтишка подвергала текст литературной отделке), однако в Саратове эта профессия редко мне пригождалась: ГПУ не рекомендовало учреждениям пользоваться услугами ссыльных. Тем более что в ту пору страна вообще разъедаема была безработицей. Меня томила скука вынужденного безделия: уроков нет, стенографической работы тоже нет... Библиотеки закрыты: что же делать-то?.. Толкнулась было на курсы иностранных языков (здесь говорят "язЫков"), но там нужны документы, которых у меня нет, и не нужен тот документ, который у меня есть".

(ГПУ аккуратно отбирало у каждого ссыльного паспорт и взамен выдавало справку, лишавшую человека права на ученье и труд.)

«Только однажды посчастливилось мне поработать много и заработать не худо: в апреле 1927 года на съезде Советов выступил с руководящей речью нарочно прибывший из столицы вождь, Анатолий Васильевич Луначарский.

На съезд были мобилизованы лучшие стенографистки горoда, среди них и я. Я стенографировала на саратовском съезде Советов заключительное слово Луначарского. Поднимая голову от бумаги в те минуты, когда писать не моя очередь, глядя на остренькую бородку Анатолия Васильевича и слушая его интеллигентную плавную речь (я решительно не помню, о чем он говорил, но помню, что, как умелый оратор, не более семидесяти пяти - восьмидесяти слов в минуту), я раздумывала: а не послать ли записку в президиум Луначарскому "лично"? Корнея Ивановича, он, разумеется, знал, и сама я ему не совсем незнакома: когда мне было лет тринадцать, Корней Иванович, идя к нему однажды по своим некрасовским делам, взял с собою и меня... Написать записку, попросить свидания и, если он примет меня, объяснить, что, в сущности, я ни в чем не повинна, ни в какой организации не состояла, антисоветской листовки не видела и ссылку отбываю зря... Соблазн был большой, но... предположим, думала я, Анатолий Васильевич поверит моей невиновности. А не станет ли он расспрашивать о других, о рабочих-подпольщиках, о Катюше? Что я скажу тогда?

Записку Луначарскому я не послала.

(Я и Корнея Ивановича в письмах молила прекратить хлопоты; он обещал; но, как выяснилось впоследствии, не послушался. Обещание нарушил.)»

(Тут, мне кажется, уместно привести строки из дневника К. Чуковского от 17 июля 1925 года: «С Лидой у меня установилась тесная дружба. По вечерам мы ведём задушевные беседы — и мне всё больше видна её мучительная судьба впереди. У неё изумительно благородный характер, который не гнётся, а только ломается».)

"Твое письмо полно очень прозрачных намеков, – писала я ему в августе 27 года. – Папа, ты меня знаешь. Когда будешь что-нибудь предпринимать, думай о том, чтобы не доставить лишней муки... будь осторожен. Не делай того, от чего мне придется отказываться... я очень, очень, очень устала..."

Во время ссылки обострились разногласия Лидии с отцом. Она желала стоически вынести до конца испытание судьбы, а Корней Иванович не унимался в попытках выхлопотать ее освобождение. В конце концов в Саратов, с ведома К. И., отправился с увещеваниями товарищ Лидии по учебе в институте Изя (Исидор) Гликин, а затем и ее старший брат Николай.

"Характер у нее каменный, – писал из Саратова Николай Чуковский отцу. – Мы на Волге, в лодке, ночью, в страшную грозу и бурю заблудились между островами. Я греб четыре часа без перерыва и содрал всю кожу с ладоней, Изя позорно перетрусил, Юра метался, мешал, волновался, качал лодку, вел себя гнусно. Но я любовался Лидиным мужеством и спокойствием. Папа, если можешь – хлопочи. Только не пиши ей об этом. Провожая меня на вокзал, она плакала. Очень тоскует по Мурке. (Которая, надеюсь, уже здорова). [...] Лида поседела. Довольно много седых волос. Годам к тридцати будет совсем седая".

Лидия Чуковская вспоминала:

«В июне 27-го навестил меня в Саратове старший брат, Николай, Коля. Привез кое-какую одежку, банки варенья, сласти, книги, приветы, фотографии Мурочки, письма родных и друзей. Был снисходительно заботлив, ласков, но не скрывал от меня, что сам он, да и вся семья наша осуждают "мой путь". Он объяснял мне, что живу я без всякой пользы для себя, для общества и при этом не щажу ни маму, ни папу, которые круглосуточно беспокоятся, что я натворю еще каких-нибудь глупостей – уже непоправимых... В том же духе было и привезенное им от Корнея Ивановича письмо. Я отвечала:

"Я не знаю, имеешь ли ты право судить меня – ты вот о пути пишешь. Коля наивный, милый, умный и маленький (я все время чувствовала себя старше его) тут долго и старательно объяснял мне, что путь, которым я иду, – не мой путь, да и вообще никакой не путь.

Нет, мой путь – путь правильный, но только не мой, а объяснять мне это незачем, я и сама знаю. Он и сам по себе тяжел, а так как он не мой – он вдвойне тяжел, каждая секунда мучительна... Можешь судить меня сурово или мягко, как хочешь, как подсказывает тебе сердце и твой собственный ясный и попавший "в точку" (а потому и счастливый) – путь, но лучше бы не судить совсем".

Тем временем Лидию начинают беспрерывно вызывать на допросы в ГПУ.

«На этом "не моем пути" надсада: Нестеров, высокий чин в местном саратовском управлении ГПУ, ведавший нами, ссыльными, повадился вызывать меня к себе срочно, повесткой с нарочным. Перелистывал при мне мое "дело" (оно прибыло из Ленинграда вслед за мной в Саратов) и задавал вопросы – те самые, на которые я уже десятки раз отвечала или не отвечала во время ленинградского следствия. Это был молодой человек лет тридцати пяти, щеголеватый, красивый, в вышитой, выглаженной украинской рубашке, весь пропахший одеколоном. Опять: "кто составлял листовку?"; опять: "собрание на Васильевском острове". Я не сразу сообразила, что он попросту тяжело обременен безделием и ему охота разглядеть, что это за птица – ленинградская барышня с такой известной фамилией?

Новых вопросов – тех, каких я боялась (например, о новых моих саратовских знакомых), он поначалу не задавал.

Мои опекуны – ссыльные – посоветовали не быть овцой и ответить резко.

– Простите, – сказала я, вызванная курьером в четвертый раз, – но ведь я вот уже полгода отбываю наказание, стало быть, следствие по моему делу давно окончено. Почему же вы начинаете его сызнова?

– Вы, кажется, собираетесь допрашивать меня? – с наигранной надменностью ответил Нестеров, но до времени вызовы прекратил».

В Саратове у Лидии были трудности с жильём. Поначалу её пустили к себе ссыльные, муж и жена, с которыми она познакомилась в ГПУ, снимавшие избу на спуске к Волге.

«Изба не отапливалась, там стоял такой мороз, что к утру внутренние щели между бревнами затягивало ледком. Спала я на топчане, завернувшись в пальто и клала на ноги, в качестве дополнительного обогревателя, кошку. Ночуя у этих полуголодных людей (левые эсеры, им уж совсем не давали работать), я целыми днями бегала по городу в поисках жилья, и наконец в центре города, на Большой Казачьей, семья Афруткиных (вдова с двумя дочерьми) согласилась сдать мне угол: стол, стул и кровать в комнате, где жила младшая четырнадцатилетняя дочь. Водопровод, электричество, ванная. Но квартира была коммунальная: узнав, что я из числа ссыльных, взбунтовались жильцы. Песня все та же: "начнутся обыски, вызовы...".

Выручила меня опять-таки товарка по несчастью: оказалось, что в соседнем доме живет некто Наталия Н., высланная из Москвы в Саратов за преступное дворянское происхождение. Узнав от кого-то о жилищных моих затруднениях, она прибежала к Афруткиным с неотразимым доводом: "Вы ведь знаете, я здесь в ссылке уже целых три года, и у меня ни одного обыска"... Афруткина пустила меня к себе.

И за все время, что я жила в Саратове, ни единого обыска у меня действительно не было. Слежку я замечала периодически, но не сплошную. (Ног у них не хватало, что ли?) Однажды летом я совершила серьезное нарушение режима: перемахнула на другой берег Волги, чтобы взглянуть на город Покровск (в будущем Энгельс, столицу Автономной республики немцев Поволжья).

Побывать там стоило: аккуратные садики, домики под черепичными крышами, цветы, чистота и немецкая речь. Никто моего "побега" не заметил. Зато все письма из Ленинграда (а я получала их в изобилии, главным образом из дому и от своих однокурсников) и все бандероли от Бориса Степановича Житкова – все доходили по адресу с первого дня моей ссыльной жизни демонстративно вскрытыми: не в конвертах, а в лохмотьях. Пусть бы и в лохмотьях, но их подолгу задерживали в ГПУ, а я без писем тосковала отчаянно.

"Милые папа и мама. Целую неделю не имела никаких вестей из Ленинграда, очень беспокоилась. Хотела завтра телеграмму посылать... Но сегодня получила 6 (шесть!) писем и чувствую себя совершенно ошарашенной. "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Странно здесь работает почта: письма идут то 4 дня, а то 6, а то - 8. И ужасно любят приходить все вместе, залпом. Почтальон экономит сапоги, что ли? Но сегодня он не прошел мимо, а постучал к нам дважды и принес 6 писем...

Ссыльные разъяснили мне, что это не почтальон ленится, а ГПУ лениво и долго почитывает.

Пишу стихи... Вот когда иду за обедом в столовку – размахиваю судками и сочиняю. Люди оборачиваются. Впрочем, когда я иду и не сочиняю стихов – люди тоже оборачиваются. "Неконспиративная у вас внешность" – это еще т. Леонов сказал.

...С судками за обедом в столовку я ходила, живя уже не на Большой Казачьей, где Афруткины вкусно и досыта кормили меня, а в Кирпичном переулке, где мы, трое ссыльных, организовали "коммуну"...

Наташа Н. советовала мне поменьше общаться со ссыльными: местное ГПУ, заметив чью-нибудь тесную дружбу, объявляло, что ссыльные создали новую контрреволюционную группу. Тут работники органов, по ее словам, переставали скучать и ретиво принимались за дело: арест, тюрьма, новое следствие и новый этап – либо в лагерь, либо в сибирскую глушь. Рецидивисты! Но хочешь не хочешь, а на сближение с ссыльными толкала сама жизнь.

Несмотря на случайные заработки и помощь Корнея Ивановича, платить за угол на Казачьей 45 рублей мне было не по карману. В Кирпичном же переулке мы, трое ссыльных – меньшевичка Дина из Харькова и ленинградец, наборщик-анархист Юра, сняли за те же 45 общих рублей у сердитой старухи одну общую комнату с роскошным видом на помойную яму. Ни тебе электричества, ни ванной, зато дешево.

Старуха целыми днями ворчала: "У, пес! Я тебя, пес, выучу!" – и это относилось не к шкодливой собаке, а к коптящему примусу. Юра работал на пристани грузчиком. Дина получала время от времени работу чертежницы, я – стенографистки. Давала я уроки английского и стенографии. Хорошо помню ту квадратную жестянку из-под зубного порошка, куда каждый клал свой очередной заработок, а на что тратить полученные деньги – мы решали сообща. За обедом в столовую ходила я; завтраки и ужины мы с Диной по очереди стряпали на керосинке: Дина умело, я – нет. И Дина, и Юра, и соседи наши, левые эсеры, хлебнувшие не только тюрьмы и ссылки, но некоторые – и Соловков, братски поучали меня (как ответить Нестерову, о чем ни в коем случае не писать в письмах и куда нырять во время слежки), – но, чувствовала я, не принимали меня за "свою", а видели во мне лишь "папенькину дочку", случайно оказавшуюся в беде. (Таковой я и была в самом деле.)

Упрекать им меня было не в чем, но и любить не за что; они жили уже преданиями борьбы, подвигами героев, презрением к предателям и трусам, спорами о партийных программах – а я? К партийным программам я была равнодушна, как пень, споры слушала с интересом, но без большого понимания, а в свободное от работы и хозяйства время читала не политические брошюры, уцелевшие у моих новых знакомых, а книги, присылаемые из Ленинграда, – преимущественно стихи, повести, романы и книги по истории русской литературы.

Слали, слали щедро. Асеев – "Изморозь"; Тихонов – "Поиски героя". Я прочитала новые книги Тынянова, Слонимского, "Республику Шкид" Г. Белых и Л. Пантелеева. (Не предчувствовала, читая и радуясь, что Гриша Белых умрет в тюрьме, а с Алексеем Ивановичем – Л. Пантелеевым – случайно избегнувшим той же судьбы, подружусь, стану редактором его книги "Часы", и будет у нас общий учитель — С. Я. Маршак...)

Я и сама пробовала тогда писать стихи, литературные эссе, рассказы, но читать свои сочинения было некому, потому что я не сомневалась: слушатели надо мной посмеются. Все раздражало во мне моих ссыльных друзей: раздражало, что с одушевлением я могу говорить только о Ленинграде, не скрываю своей тоски и решительно не способна обрадоваться Кирпичному переулку. Они столько намаялись по тюрьмам и глухим деревушкам, что Саратов представлялся им обетованной землей.

Мне казалось, в Саратове душа моя изнемогает в разлуке с Ленинградом. Стоит мне попасть обратно в родной город, и я тотчас же "разберусь и пойму". По городу я тосковала острее, чем по родным и друзьям. Зимою Саратов украшен сугробами, завален сияющим снегом. Летом – жара и пыль.

Мелкие вихри пыли, волчки пыли крутятся посреди улицы; вечный хруст пыли на зубах; "пыль, пыль, пыль от шагающих сапог"; жалкие в своей мнимой величавости верблюды.

Верблюжьи плевки возбуждают гадливость. Зной обостряет тоску, тоска отяжеляет зной.

Аполлон Григорьев совсем заглох, книг нет, библиотеки закрыты, да я и ни на что, кроме механической работы, и не чувствую себя способной.

Полное разочарование в себе. Сама себе постыла, и Саратов постыл…»

"Была на турнире поэтов в университете. И смешно, и стыдно, и больно слушать".

Не пишу многим... не потому, что... не хочу, а потому, что писать нечего, ибо живу чрезвычайно неинтересно и однообразно... В театр мне как-то не ходится (не была ни разу), в кино – тоже; в Пролеткульте была раз и больше не пойду, так как он является доказательством блоковской истины, что "человеческая глупость безысходна, величава, бесконечна».

Саратов в начале 20-го века.

В Саратове летом явилось у меня одно великое утешение – Волга.

Каталась я на лодке иногда с Арсением (Асей) Крогиусом, иногда с Юрой, иногда с ними обоими вместе, но чаще "без никого". Великая река, случалось, излечивала хоть на вечер от тоски и жары. Убегала я на Волгу тайком, словно на любовное свидание. Оказывала ей милость – прощала ей даже то, что она ничем не похожа ни на Неву, ни на Невское взморье, ни на Финский залив.

"Ты мне дал хорошую гребную школу, – писала я отцу, - и я, хотя и не могу долго грести, но гребу хорошо".

Бывало, после знойного, пыльного дня, после метанья по урокам и возни с расшифровкой очередных скучнейших стенограмм – вечером отправлялась я на Волгу. Ниже, ниже со спуска; под конец, на крутизне, ноги уже сами бегом бегут.

В городском саду наверху наяривает духовой оркестр, а внизу, на Волге, ежевечернее летнее празднество огоньков, огонёчков, огней. Они движутся, сближаются, переплетаются, догоняют друг друга. Зеленые юркие огоньки лодок; зеленые плавные огни на высоких мачтах плотов; зеленый и красный, зеленый и красный, зеленый и красный вращающийся огонь буя. На плоту возле берега покачивается тусклая керосиновая лампа. Это лампа яхт-клуба, светящаяся из окна дощатой будки.

Сдаю в окно старику свое удостоверение, плачу пустяковые деньги – и бойкий старик идет отвязывать. Привязанные лодки мерно трутся бортами друг о друга, а кормою о плот.

– Дайте спокойную, чтоб не вихлялась, и руль уберите! – прошу я.

– Без руля? Опять, значит, одна явилась? – не одобряет меня старикан.

Неверными шагами иду я по плоту к воде – плот качается.

Одна? На этот раз, слава богу, в одиночестве, а не трое в комнате или "в одной лодке".

Радует меня мое одиночество – да еще, может быть, некоторая доза страха.

Я вставляю уключины в гнезда, весла в уключины. Старик багром отпихивает мою лодку подальше, я отпихиваюсь веслами от стада бьющихся на привязи лодок – и вот оно, счастье: мерные взмахи рук, запах воды, дерева, каната, мелкие волнишки, бьющиеся о борт. Лечу!

Лететь – лети, а гляди в оба. Это тебе не морской простор в Куоккале и не пустынность Невы, тут на реке толкотня. Беззвучно и медленно плывут над водою высокие огни переправы: переправа в Покровск.

Плоты на Покровск. Это – в вышине, а внизу, чуть-чуть выше воды, зеленые светлячки лодок. Берегись! Бывает и так: лодка идет без огня, у них там фонарик погас, а они спичек не захватили. Темные шныряют во тьме. Это опасные лодки. Шваркнут тебя ненароком бортом о борт и тебя же и обругают. Они страшнее, чем желтые, круглые огромные огни пароходов. Пароходы не опасны – они видны, да и слышны из дальней дали – гудят зычно. Убирайся с фарватера вбок – цела останешься. Да и на мелких волнах, пустив весла по борту, покачаться я любила. В желтизне огромных пароходных огней терялись и меркли даже пронзительно-яркие огни буя. Но мне до пароходов дела нету. Мне бы подальше от них и от города, туда, куда и пароходы не сворачивают – свернуть под Соколову гору, в Затон.

Держу вверх. Соколова гора нависает над Волгой черным-черна, без единого огонечка. Там ничего не строят – она непрочная, срывается, бывает, в реку большими ломтями.

Чем дальше и дальше уплываю я вверх, к черной Соколовой горе, тем ярче сияет город, остающийся позади. А мне того и нужно. Вот он слился уже в сплошную неразборчивую груду огней, и не верится, что это вовсе не груда, а окна домов и домишек, переулки, переулочки, улицы.

Вот я хоть и на час один – а удрала из Саратова!

Посреди реки неподвижные, тяжелозадые баржи. Пахнут они гнилью, ржавчиной, крысами, ветхостью. Огней никаких. "Если тут кувырнешься, – думаю я, осторожно огибая широкозадые чудища, – сразу под их днища утянет". Страшно.

Теперь уже и в Затон рукой подать. Над Соколовой горою вышла и стала луна – отсюда, с реки, среди путаницы плывущих над головою огней, она кажется тоже огнем, и один раз я поймала себя на беглом недоумении: "Что за огонь, а мачты нету?"

Эх, чай пила,

Самоварничала!

Всю посуду перебила

На-ку-хар-ни-ча-ла! -

вскрикивают молодые голоса поблизости.

То идет мужская трехпарка. Хорошо идет, красиво. Спины, обнаженные до пояса, кажутся голубыми под лучами луны. Стройно закидывают весла, враз показывая три затылка, стройно выпрямляются, и даже струйки капель с их весел капают в воду со стройностью.

– Ау, барышня! – кричит один. – Садись к нам четвертой, веселей будет. Сядешь на руль, а твою калошу на буксир возьмем.

– Спасибо. Как-нибудь в другой раз! – отвечаю я, и трехпарка стройно уходит далеко вперед, во тьму.

– На-ку-хар-ни-ча-ла! – издалека доносится до меня.

А в ответ женский голос:

Говорила сколько раз:

Не становись напротив глаз.

Ваши сереньки глазенки

Завлекательны гораз!

Мужской гогот, и снова женский голос, дразнящий:

Не ходите, девки, замуж,

Замужем невесело.

Моя подруга вышла замуж –

Голову повесила!

...Держала-то я в Затон, но редко до него доплывала.

Обратный путь неблизок, хватит ли сил? И верно, когда я плыла назад, и огни города уже начинали передо мною расступаться, снова превращаясь в переулки и улицы, и огонек из окошка клубной будки, потерявшийся было в темноте и среди сети огней, снова становился различим, – у меня уже поламывало плечи и спину. Правда, воздух воды освежал меня и сама усталость казалась веселой.

Старикан выходил из будки и багром подтягивал мою лодчонку ко плоту.

– Не утопла? – спрашивал он дружелюбно. – А я уж за тебя боялся, ей-богу! Вам кататься, а мне бояться. Вам тони, а я отвечай.

В гору, в город, мне было труднее идти, чем на реке веслами махать. Любые взгорья смолоду давались мне тяжело. "Нет, Ленинград весь ровный, без спусков, – думала я. – К Неве вниз – четыре гранитные ступени, всего лишь. А тут – тащись с горы на гору".

Возвращаясь в свой Кирпичный, я снова сердилась, что он не Манежный.

Возвращаясь в свой Кирпичный, я снова сердилась, что он не Манежный.Открывала томик Пруста:

"... Желанные нами страны занимают в каждую минуту нашей подлинной жизни гораздо больше места, чем те, в которых мы действительно находимся".

"Да, – думала я с гордостью. - Действительно я нахожусь в Саратове, но желанный мною Ленинград занимает в моей подлинной жизни больше места, чем этот постылый Саратов".

Корней Иванович хлопотал за Лиду. Хлопотал беспрерывно. Говорил с Луначарским и Маяковским. Собирался в Москве идти к Бухарину и Калинину. И вскоре его дочь действительно отпустили в Ленинград.

Из дневника К. И. Чуковского от 15 сентября 1927 года:

«Всю ночь не спал: жду Лиду. 9 часов утра... Лида сейчас приехала. Боба привез ее. Очень худая. Мура покраснела и спряталась от волнения, со мною вместе, п. ч. я тоже убежал в другой угол. М Б сидит против нее и глядит молитвенно – сжав руки. Ничего не известно, что с нею, она должна идти в Г.П.У., там ей объявят ее судьбу. Ее вызвали и сказали, что ее вызывает Ленингр. Г.П.У. Что, если оно начнет опять требовать у нее подписки? Она не даст, и вся история начнется сызнова. Мура: – Ты вещи привезла? Лида: Почти все... А сама рвется туда в Саратов, где живут "лучшие люди, каких она только в жизни видала".

Последние публикации:

Последний день поэта. «Вечный гражданин мира". Афанасий Фет –

(22/12/2025)

Последний день поэта. «Я умру от декабрита». Фёдор Сологуб –

(15/12/2025)

Последнее стихотворение –

(06/11/2025)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы