В лабиринте (Апокриф)

Лишь виноцветные эгейские волны, быть может, помнят еще облик того самого, настоящего Дедала, что жил в те времена, когда песни были еще только песнями, истории — только историями и не более того, когда семена мифа еще зрели незримо в напитанной кровью и костями — безымянными и достославными — почве и ни ростка его не было на ее пока еще ясной, строгой и прямой, без обиняков, данности... Быть может.

Теперь нам доподлинно известно, что Дедал был одним из тех, как может показаться, многочисленных, но на деле весьма редко рассеянных среди человеков, среди течения времени, людей, чьи дела живут много дольше их самих. Впрочем, и в их числе он был скорее исключением, ибо Дедаловы дела переживали его настолько настойчиво, что в конце концов зажили собственной жизнью, не оставив ни следа, ни тени, ни имени того, кто положил им начало — лишь отзвук, прозвище: Дедал, Умелец. И как знать, (ведь звук — только амфора, а не сосуд решает, каким вином будет наполнен) кто в наш век откликнется, — на улице ли, в дебрях ли памяти, — на это прозвище? Вряд ли тот, тот самый тот, кого собственные деяния нагим заточили в Аиде, а сами надели его пеплос и сандалии да остригли бороду на его манер. И тут мы приходим к противоречию (что неудивительно, ибо за каким человеком, если только он воистину человек, не увязывается противоречие, как голодный пес?), ведь Дедал, хотя и, казалось бы, выдворен из бытия делами рук своих, все-таки жив! Вновь творимый своим творением. Все еще тот самый хитроумный грек, о котором всегда пишем и говорим мы так, будто он многие тысячи лет как умер, живет и поныне, претерпевая снова и снова метаморфозу имен, ибо с каждым новым именем, множатся и дела его, и, стало быть, смерти его, и вновь воздвигает он Лабиринт, вновь рождается устремленный к солнцу сын, и вновь теряет его отец...

Таким образом, уже в славные доисторические или, если угодно, подлинно, во всей своей прямой данности исторические времена героев Дедал единственный обрел вечность при жизни и остался неподвластен богам, превзойдя тем другого средиземноморца, возможно, единственного достойного своего соперника в гибкости мысли — Сизифа. Хотя... не тяжелее ли сизифова труда эта неизбывная искусность в миру? Кто знает? Во всяком случае, в краю, где превыше всего земного ценилась отвага и мощь тела, он первый отважился на подвиг ума — толчок, что привел в движение по сей день катящееся колесо его трагического бессмертия.

Что сделал Дедал? Первый плотник, первый строитель не по наитию, первый и величайший скульптор и архитектор, ловкий решатель головоломок — да, да, все это давно известно и, безусловно, достойно вечного преклонения; была еще эта история с быком на Крите, но ведь это, должно быть, и все? За вечную жизнь можно было бы успеть и побольше. Да разве было только это? Ведь это лишь дела того, кого, возможно, помнят еще иссиня-древние эгейские волны, того, чье первое имя мы никогда не узнаем.

Да и та история с быком будто не пережила саму себя за несколько тысячелетий и осталась в точности такой же, как произошла? А ведь и началась она вовсе не с эротических причуд царицы Пасифаи, даже не с царя Миноса и уж тем более не с первых похождений Тезея — в начале всего были двое: Дедал и его загадка — Икар.

Икару было не больше одиннадцати лет, когда, покончив с устроением греческого быта, с отделением его от искусства, отец его стал все более отрешаться от практических вопросов и занялся доселе неведомыми пустырями человеческого духа. И тогда же то, что одиннадцать лет спало в нем тайным червем, ожило и начало нещадно въедаться в его мысли, не давая ни закончить непротиворечивую аксиоматизацию теории множеств, ни подступиться к исчислению предельного дробления материи, ни узреть наконец сияюще-безукоризненную гармонию теории групп. Это невозможно помыслить, но все те годы происхождение сына оставалось для Дедала загадкой, и эту-то загадку, столь обыденную и, на первый взгляд, примитивную, он вновь и вновь пытался и по сей день не сумел разрешить. Икар явился как-то совершенно неожиданно среди бурления замыслов, построений и дальних странствий мысли, и порой мнился Дедалу тоже одной из его идей, только осуществленной как бы порывом, без подготовки и расчетов. Но когда это произошло? Дедал не пил ни вина, ни другого дурмана не употреблял, и всегда был в твердой памяти. Впрочем, видимо, бывали исключения из этого правила. И чем правдоподобнее представлялась ему возможность таких исключений, тем труднее было поверить, что он, хитроумнейший Дедал, строитель лабиринтов, сам заблудился в лабиринте и мог слепо метаться в душной ночи, ревя и мыча, как взбесившийся бык. Но если это все же так, то как часто находят на него такие затмения? Что если он и вправду, как говорят его недоброжелатели, действительно когда-то убил своего племянника Талоса, а не сам тот упал с акрополя? Однако и жена Дедала, если уж говорить честно, не то чтобы отличалась верностью... и все-таки нельзя же упустить из виду рождение собственного сына!

Благо Дедала заключалось в том, что жил он в суеверные времена, и власти и народ, в том числе ближайшие знакомые, да и сама жена Дедала (как будто) поверили, что Икар, хотя бы в некотором, пусть и не достаточно вразумительном смысле, был зачат от самого Посейдона. И действительно, словно в подтверждение молвы, которой сам он все же не мог принять на веру, с каждым годом все заметнее становилось Дедалу какое-то темное, подспудное, стихийное, как сам Океан, и пугающе глубокое течение, зримо набиравшее силу в душе его сына. И чем яснее проявлялось оно, тем чаще возвращалась мысль о затмениях, и тем отчетливее видел Дедал, как некий черный ангел, гений, бросает тень от крыльев на участь его сына.

Тень эта время от времени падала на Икара едва ли не с первого дня жизни, словно и на свет он появился только затем, чтобы, покинув абсолютную тьму материнской утробы, тут же, в силу каких-то причин, сокрытых, должно быть, в самой природе вещей, быть изъятым из света в сумрак, что был загадкой уже самого Икара, но тревожил его отца не меньше, чем загадка Икарова рождения. Икар, однако же, — во всяком случае, так виделось со стороны — не воспринимал покрывавшую его тень как что-либо чужеродное, хотя и чувствовал ее тяжесть, и носил ее скорее как грубоватую, но как бы сроднившуюся с телом одежду, нежели как бремя. Или, пожалуй, это сравнение не совсем верно; вернее было бы сказать, что он носил ее именно как тень, как нечто по природе своей нераздельное с ним самим. Вначале она проявляла себя весьма невинно, не более чем как детская задумчивость, любовь к странным одиноким играм, понятным только самому игроку, как склонность ребенка самому сызнова строить мир вокруг себя и для себя, разве что более явная, чем у других детей. Маленький Икар часами бродил по берегу моря, собирая разнообразные камни и ракушки, и затем, затаившись где-нибудь в теньке, просиживал еще часы и часы, выстукивая из гальки звуки, между которыми, казалось, один во всем мире и мог уловить различие, прижимал к ушам раковины, то одну, то две сразу, закрывал глаза, что-то тихонько мычал. Несколько лет это была его главная, излюбленная игра. Другим его занятием были рисунки на песке. Долго, с сосредоточенностью астронома или мореплавателя выводил он тонкие бороздки на берегу и в пыли на дворе отцова дома. Каждому втайне, про себя, давал название — несуществующее слово, собранное им из закорючек, которые писал отец, некоторые из них уже были ему известны, другие же хранили молчание, и оттого песчаные иероглифы, иногда напоминавшие Дедалу египетские и вавилонские письмена, которые когда-то довелось ему видеть, носили почти всегда непроизносимые, лишь в умозрении смутно звучащие имена. Когда же мальчик освоил алфавит и научился держать стилос, то выпросил у отца несколько восковых дощечек, и по вечерам, запершись в своей комнате, стал что-то выводить на них, но что — Дедал так и не узнал; однажды, когда Икару уже минуло четырнадцать, он нашел эти таблички смазанными и расколотыми в щепки, случайно заглянув в высохший колодец на заднем дворе. Это было первое явление тени, которое поселило в душе отца безотчетное беспокойство.

Икар тем времени все рос и стал уже юношей, и тень его, казалось, мужала вместе с ним. Он неделями не произносил ни слова, чуждался отца, а матери словно и вовсе не видел. Как и в детстве, он подолгу бродил по берегу моря, да и вообще проводил большую часть времени исключительно в безлюдных местах, стал носить черный пеплос и отчего-то брезгал обувью. Временами Дедал слышал, как сын его, пересекая свою комнату из угла в угол, бормочет что-то, а потом всю ночь во сне беседует с кем-то, и иногда вскрикивает.

Какая-то толстая книга завелась у Икара на столе, и всем в доме строго-настрого было запрещено прикасаться к ней. Впрочем, в один день, когда сын, по обычаю своему, ушел бродить на взморье, Дедал не удержался и осторожно перелистнул в ней несколько страниц — не понять ни слова, знаки были как будто знакомые, но язык был не греческий, одно же можно было сказать точно: написаны они рукой его сына, и та же тень лежала на них, что следовала за ним. Дедал пытался расспросить Икара о книге, но только и узнал, что тот называет ее «универсальным апокрифом» и что содержание ее со временем само себя откроет (позже Дедал убедился, что сын не ошибался).

Когда Икару исполнилось двадцать, в день совершеннолетия, он послал раба на Сицилию, чтобы тот приобрел все философские сочинения, какие сумеет достать. Раб возвратился через три месяца с двадцатью двумя мелко исписанными свитками, а когда Дедал, оставшись с ним наедине, стал допытываться, сколько стоили книги, раб упал ему в ноги и, умоляя не наказывать, ответил, что молодой господин дал ему на покупку сто серебряных мин. Сто серебряных мин! Откуда? Сокрушенный новостью, Дедал все же чувствовал радость, поскольку по крайней мере хоть что-то о его сыне проглянуло сквозь тень, ведь имена философов, мельком замеченные им на нескольких свитках, были знакомы и ему.

Так начались его вечерние споры с сыном. И удивительно, в них Икар умудрялся выведать все о взглядах отцах, ничего толком не открывая о себе, да к тому же еще и находил аргументы, чтобы разбить Дедала в пух и прах. И они кружили из вечера в вечер над миром и каждой отдельной вещью, над беспокойным морем человеческой участи, словно каждый на час-другой надевал крылья и стремился вознестись выше другого. Дедал, однако же, знал меру в спорах и чувствовал, ведая свои сомнения, что крылья ума не прочнее других, Икар же...

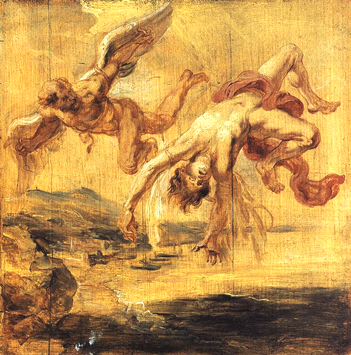

Икар, быть может, оттого что так долго молчал, вынашивал слова в себе и если давал им волю, то лишь в герметичном пространстве «апокрифа», а быть может, оттого, что сам того хотел, все реже снимал крылья и вскоре перестал спускаться на землю. А когда отец, объятый тревогой, пронизанный холодом сыновней тени, попытался вразумить его, вновь приблизить к себе, тот снова замолчал и только зловеще воспарил надо всем еще выше.

Конечно, в стремлении Дедала вернуть Икара с небес была и зависть, ибо давно уже подозревал он, что разум его сына забредет в такую глушь, которой самому Дедалу не достичь, которой он, пожалуй, и убоится. Так неужели это свершилось? Но ведь это он отец наук и искусств, кому, как не ему, устанавливать правила, полагать пределы, и если есть предел, которого ему не преодолеть, то и никому иному он этого не позволит.

Дедал полагал, что молодость Икара поможет этому, что и сын его, при всей своей сумрачности, не устоит перед волей плоти, не вытерпит сердечной жажды. Нужно лишь обострить ее. Он приглашал гостей, он так или иначе принуждал сына выбираться в город. Но когда Икар видел девушку, ненадолго пробуждалось в нем желание и расширяло его зрачки, приковывало взгляд всего на несколько минут, а затем он уже начинал смотреть на нее испытующе, словно выискивая признак чего-то нужного ему в его полете, прикладывая тайную мерку к ее облику и духу. И Дедал отчаялся.

Икар же вернулся в безлюдье и замолк окончательно, а спустя несколько месяцев затворился в своей комнате, откуда за несколько дней до того выбросил всю мебель, и углубился в свой сокровенный труд.

Через три дня недоброе предчувствие кольнуло Дедала в сердце, и он решился выломать дверь. Икар, совершенно голый, лежал на полу, вокруг, словно залитые черной кровью перья, были разбросаны клочья истерзанного «апокрифа». В глазах Икара была ледяная ночь. Тень поглотила свет.

Ничего из того, что было прежде утра, когда очнулся он в лабиринте, Минотавр не помнил. Точнее, он и не подозревал, что нечто вообще могло быть прежде его, прежде этих изломистых, невидимых стен, за каждой из которых тысячи и тысячи странных, нагих, двуногих и рогатых, как он сам, со всклоченной грязной шерстью на голове, совершенно одинаковых существ беззвучно и суетливо сновали день напролет, стоило только ему проснуться, разбуженному острыми иглами, что пускал в него сверху выкатывающийся из-за высоких стен огненный шар, подняться и сделать шаг, и затихали, когда усталость валила его на еще нестерпимо горячий, еще раскаленный, хотя шар уже закатился за другую стену, каменный пол. В то утро они были первым, что увидел он, и потом изо дня в день видел он их, изо дня в день повторялась немая их суета, и смутно, по-звериному, чуял Минотавр, что это предел мира, что нет ничего дальше их, неуловимых, вечно молчащих, вечно подражающих всякому его движению, что лишь иногда замирают, испуганные, когда замирает он и мутный, бездонный, бессмысленный агатово-черный бычий взгляд его упирается в них, будто пытаясь заставить их в страхе отступить прочь и открыть то, что должно быть за их спинами. Будто — ибо Минотавр не знал и никак не мог выразить, что значит «быть за спиной». Он лишь чуял это, насколько позволяло ему его бессловесное звериное сознание, не знающее предположений, не умеющее свести концами память с настоящим, прочертить в себе то, что не стоит сейчас перед глазами. Он и они, эти стены со странными существами за ними, в них, были (и есть), и был (и есть) этот злой, обжигающий шар и злые, жгучие днем и холодные ночью камни. И более ничего, и само «более» не приходило, да и не могло прийти в голову Минотавру, как не могло прозвучать в ней вообще никакое слово.

И так проходили дни и годы, и не ведал он, не мог ведать, что проходят дни и годы, и несосчитанные описывал медленные свои круги пламенный шар наверху, и без конца, снова и снова пересекая сами себя, без цели, без смысла тянулись, словно следы безумца, метущегося по глухим, узким переулкам, цепочки человечьих следов Минотавра в длинных, изломистых, разветвленных коридорах лабиринта, который для одного его обитателя не был ни лабиринтом, ни просто скомканной в сознании сетью троп, где каждая со своим запахом, клубком старых и новых следов, но просто был, как раковина улитки просто есть — навеки при ней и для нее, и часть ее самой. Это снаружи, в «там», которого нет и не могло быть, проходили те дни и годы, а здесь в простом, полном, предельно очерченном «есть», вокруг Минотавра и в нем, времени почти никогда не было.

Почти... Время вторгалось порой, но память Минотавра неохотно принимала его, ибо «есть» не терпело пустот и вытесняло все ему чужеродное, лишь бледные следы сохранялись, и были жильцу лабиринта как те царапины, что иногда наносили ему острые края блестящих и гладких, населенных извечными причудливыми созданиями стен. И как царапины заживали и забывались, превращаясь в тончайшие бледноватые рубцы, так время блекло и почти совершенно изглаживалось, когда Минотавр упирался в него немым своим, не видящим ничего, кроме видимого теперь, взглядом. И потому не знал он и не мог знать, что можно спросить себя, ибо не мог спрашивать, почему приходит время, для чего в тихом мире, где царствует «есть» и плетет он бесцельные тропы меж пределов этого мира, разверзаются эти пустоты, где является то, чего нет, где проходят дни и долгие-долгие годы его заточения, как мог бы назвать он их, если б, как тогда, в то время, которого не было и быть не могло, говорил по-гречески, и мог словами взлететь над лабиринтом, увидеть то, что есть и чего нет, и понять. Все это не думал он, но только по-звериному смутно, отрывисто чуял...

А там, в небытии, гибель Икара расколола отца, и одной своей частью, той, что вобрала злорадство его зависти, он воцарился на пустырях духа и повелел заключить мертвеца в лабиринт, а другой, той, что взяла себе слезы и горе, лабиринт тот воздвиг и, собрав перья сыновних крыльев, удалился в тень, отвергнув себя воцарившегося, и, в память о неразрешенном молчании сына, нерушимо обезмолвел и сам.

Гордость и темная радость Миноса требовали не только смерти, но также унижения. Ибо тем выше было бы торжество его законов, тем сокрушительнее была бы его правота, поскольку область, подвластная ей, простерлась бы и над судом, который, к досаде царя, свершился как бы сам собой, помимо его воли. К тому же тем вернее уничтожен был бы Дедал, который возомнил, что скорбь его паче царства. И потому государь Крита желал навеки нарушить покой Минотавра, заставить хоть слабый отголосок речи прозвучать в его бычьей голове не как отражение, но как собственное воспоминание, чтобы полузверь обратился в получеловека, и тем его страдание переросло бы пределы животной боли, из разрозненных мгновений безвозвратно перетекло бы во время.

Хорошо знал Минос, собственными глазами видел ту боль в прежнем, еще человеческом взгляде теперешнего Минотавра, с которой прозревал тот в тоску чуждого тела, в возможность сладко отринуть себя в нем, сложить крылья, бросаясь в бездну его, и с помощью которой прежде хотел уберечь его от гибели сердобольный, чадолюбивый Дедал. И Минос посылал в лабиринт семь девушек и семь юношей, всегда на верную смерть, ибо один обитатель его и чуял — не знал — куда ведут несметные коридоры, — и так вторгалось время в простое, от века целиком и сразу данное, бесцельно-ясное бытие Минотавра.

И Минотавр встречал их, странных, чуждых, но как будто виденных прежде, похожих и непохожих на тех, с которыми был он от века и вовек, что никогда не приближались к нему, но все время оставались в недосягаемых гладких и блестящих на солнце междустеньях. И он чувствовал запахи, всякий раз новые, одни из них были приторные, обжигающе сладковатые, а другие терпкие, дразнящие, щиплющие в носу, но и те и другие одинаково манили его, и Минотавр чувствовал тоску, когда чуял их, безысходную, бессловесную, ни на чем не могущую себя выместить тоску зверя, и длилась она дни и дни, пока те семь и семеро наугад продвигались к нему в его обиталище. Наконец он видел их, обнаженных, как он сам, и запах, тоскливый, притягательный, задирающий запах переполнял все вокруг, втекал в Минотавра буйными потоками, и сердце его грозилось проломить ребра, а кровь струилась так бурно, что, казалось, вот-вот разорвутся жилы и все потонет в ее потоках. И видел он, что к тем, извечным, тоже пришли такие же нагие, без рогов и с большими, сверкающими страхом глазами. И Минотавр бросался на пришельцев, и хотел отнять у них тело, хотел быть у них внутри и носить их внутри себя, и он изливался в них, рвал и терзал их, и крики впивались в его слух, и также светло, мучительно, жутко и сладко кричал огненный шар над ним, и, как собственное его дыхание, как пленительный запах, овладевший им, разносилось эхо в пределах его бытия, и не ведал Минотавр и не мог ведать, что оно темница и смерть для тех, кто принес ему это буйное, дикое счастье, которого не мог он уразуметь. Но, утомленный, оглушенный внезапной тишиной, Минотавр падал и засыпал, а наутро счастья уже не было и сладкий, желанный аромат превращался в тяжелый и удушливый запах мертви. И дни и дни метался потом Минотавр в пределах мира, не зная, куда скрыться от этого духа, и снова и снова хотелось ему того дикого счастья, и смутно, зверино, предчувствовал он, что, вернись оно, вернется и этот безмолвный ужас разорванных, гниющих тел, которые так хотел он вобрать, в которые так сладко было ему изливаться.

Снова и снова повторялось это, и все сильнее, все безысходнее была тоска Минотавра, и все более походила на мучение ненайденного слова, звука, в который изошла бы не мучение, но именно то, что мучит, но звука того не дано было зверю. И все же Минотавр знал уже предвкушение, знал обман и знал беспокойство незнания, и дни его разделились тяжестью его тоски, мера которой все росла, и так восход стал восходом, а закат — закатом, и годы стали множится в мире, хотя и не обрели ни имени, ни числа, оставаясь лишь ощущением в сумрачном сознании полуживотного.

Один из дней неизмеримо приумножил тоску Минотавра, поразил его горючей язвой, и тогда впервые почувствовал он то, что знакомо и зверю, и человеку, — близость своей смерти.

Однажды Минос пожелал взглянуть на Минотавра: ему не терпелось найти подтверждение своим надеждам, увидеть зверя, мятущегося среди собственных отражений, припомнившего то, что было ведомо ему в его человеческом, оставшемся здесь, в небытии, прошлом — нестерпимый ход времени. Конечно, и речи не могло быть о том, чтобы войти в лабиринт, быть может, и существовал безопасный способ это сделать, но гордость царя чересчур пострадала бы, реши он обратиться за советом к Дедалу. Великий мастер должен был иногда служить лишь орудием для осуществления замыслов Миноса, а в остальное время пребывать по ненадобности отброшенным в свое уединение. И царь Крита приказал воздвигнуть над лабиринтом подобие увеличенной театральной махины, которая подняла бы его над головоломкой зеркальных стен и позволила бы с безопасного расстояния наблюдать их обитателя. В ту пору дочь его, Ариадна, явившаяся на свет вскоре после гибели Дедалова сына, была уже шестнадцатилетней. Она тоже пожелала взглянуть на чудовище.

И вот, проснувшись тем холодным зимним утром, Минотавр увидел вблизи от огненного шара, уже не палящего и будто потускневшего, ставшего белесым, длинную, громко скрипящую шею какого-то огромного диковинного зверя, а на ней, в его беззубой пасти, шевелились и указывали на него пальцами, время от времени пригибаясь друг к другу два существа, такие же, как те, что приходили к нему, неся недолгое счастье и неотступное смятение, только тела их были прикрыты чем-то. И взглянув на них, Минотавр застыл на месте, и даже ужас перед длинношеим монстром не мог пересилить тоску, что сильнее, чем когда-либо, вгрызалась в него, ибо то из двух существ, что было пониже, тоньше и смотрело на него боязливее, показалось ему как бы тем, что должно быть за стенами, где извечно суетятся исконные, рогатые, как он сам, но не думал он так, ибо не дано быку ни слов, ни мысли, это было лишь ощущение, но ощущение самое трудное, самое мучительное и невместимое в его звериное естество. Это существо не источало запаха, но требовало себя в нем сильнее, чем все те мгновения жуткого звериного счастья, что испытал Минотавр. И если бы он мог, как прежде, мыслить и говорить по-гречески, он сказал бы: она была. А те не были, хотя пришли из несуществующего «оттуда» в настоящее «здесь», она была, она причастна этому «здесь», хотя и остается в невозможном «там».

Вот-вот, чувствовал, Минотавр, что-то вырвется из него, словно сама жизнь одним рывком сбросит его тело... И вот, казалось, вся вселенная содрогнулась. Не животное и не человек кричал в лабиринте. Испугавшись надрывного Минотаврова вопля, Ариадна, дрожа всем телом, попросила отца вернуться во дворец. Чудище резко отвернуло голову в сторону, и длинная шея, собираясь в странные складки, потянулась назад. А вечером деревянный монстр умер, с оглушительным грохотом рухнув туда, куда закатывался снова и снова по-зимнему бледный огненный шар. И Минотавр, если бы отпустили его стены, закатился бы вслед за ним, — туда, в «нет». Несколько дней он сидел в изломе одного из коридоров, пустые, по-звериному темные и бесконечно скорбные глаза его глядели на руки — как у тех существ, что приходили к нему раньше, только больше, грязнее, грубее. Ветер заносил пылью и песком его следы в мире, и что-то как будто виделось Минотавру, что-то как будто звучало в нем, неясно, подспудно, приглушенно. Что-то знакомое, но никогда не бывшее. Но не дано зверю человеческой отчетливой памяти, не дано тончайших и яснейших звуков — речи. И не знал он и не мог знать, что жаждет их.

Дни между тем все шли и, хотя были короче летних, плелись нестерпимо долго, медленно уносимые зимним унылым ветром, и откуда-то из дальних концов мира стал доноситься до Минотавра звон чьих-то тяжелых шагов, неведомых, ибо в них не было страха, как в шагах тех, что приходили к нему прежде. И с каждым днем все громче, и грознее раздавались шаги.

Вот уже четвертые сутки брел Тезей по лабиринту, и если первые три дня он шел наугад, тщетно разыскивая чудовище, то теперь был уверен, что напал на его след: все сильнее, гуще становился звериный дух, и он безошибочно вел Тезея от поворота к повороту. Временами, заслышав шорох или дальний рев, похожий на глухой, сдавленный плач, обнажал он меч, но проходила минута, рев затихал, и настороженный воин брел дальше. Два больших ломтя хлеба и несколько горстей миндаля в мешочке, что спрятал он под доспехом, вышли, но это не тревожило его: цель была близка, обойтись же еще день-другой без пищи и не лишиться сил, он, как и подобает герою, полубогу, был способен.

Легенда лжет, когда говорит, что Тезей явился на Крит с семью афинскими девушками и семерыми юношами, приуготовленными в жертву жильцу лабиринта. Он прибыл один, Дедал, живший на отшибе, в лачужке на безлюдном берегу, первый встретил его. Безутешный отец Икара бродил по взморью и собирал камни и раковины, собирал и сам не отдавал себе в том отчета, будто снился ему сон о камнях и раковинах, о том, как бредет он по белому, зимне-холодному песку, и угрюмые волны порой касаются его сандалий, наклоняется он и укрывает находку в складках серого пеплоса у пояса, в пастушьей суме, неизвестно где им добытой. Но вот сон изменил своему обычному течению, новое явилось в нем: темным пятном в шумящей, обветренной дали, шел по волнам малый парус и рос, приближаясь к берегу.

Мягко скользнул по песку гладким днищем Тезеев баркас и застыл, взодрав острым килем берег, и море бросилось зализывать песчаную рану суши. Тезей поднялся со скамьи и принялся собирать черный парус, Дедал же, сжимая в ладони только что подобранную ракушку, остолбенел, и едва не вскрикнул: вспомнился ему черный пеплос погибшего сына.

Затем Тезей неторопливо надел бронзовые поножи, приторочил к поясу ножны с мечом, перекинув тонкий ремень через плечо, пристегнул наплечник, и прижав к нагой груди оперенный, с высоким гребнем, эллинский шлем, сошел на землю. Не сразу опомнился Дедал и сперва ничего не понял, когда чужеземец спросил, кто может провести его ко дворцу царя Миноса. Молча великий мастер повернулся спиной к морю и поманил за собой героя.

Узнав, что аудиенции его добивается некий Тезей, величающий себя сыном самого Посейдона и законным царем Афин, Минос пожелал взглянуть на него, предвкушая забаву, ибо не верил в россказни о подвигах полубогов.

Тезей утверждал, что слава его достигла Геракловых Столпов на западе, и болотистой Колхиды на востоке. Он предстал перед государем Крита на рассвете и до самого заката не было конца рассказам о делах его и победах. Когда же Минос спросил, для чего Тезей явился к нему, он сказал, что намерен войти в лабиринт и убить Минотавра, и хочет (для чего, одни боги ведают, да и кто разберет их, героев), чтобы государь Крита назначил награду за подвиг и наказание, если Тезей потерпит поражение. Царь усмехнулся: еще никогда жертва не просила кары за то, что ее принесут в жертву. Что ж, Минотавр сам накажет тебя, герой, если не одолеешь его, а что до награды: выбери ее себе сам. Ариадна была тут же, и сердце ее вздрогнуло при этих словах: взглянув на нее, Тезей ухмыльнулся, и она — горе ей — не могла отвести изумленных глаз от странного чужеземца, которому было позволено ночевать во дворце; утром он должен был войти в лабиринт.

В ту ночь Ариадна не уснула, она жила теперь особенно, более, чем когда-либо чувствовала себя живой. Что-то мелькнуло во взгляде Тезея и отчего-то напомнило ей ужасный, страдающий крик Минотавра, и почувствовала она неподъемное бремя Миносовой воли над островом, бремя Дедаловой скорби, Минотавровой бессловесной муки, своей мертвой, как старая шкура змеи, неволи. И этот чудак, казалось ей, только этот чудак, объявившийся нежданно, почти некстати, вне многолетнего порядка вещей, один мог покончить с бременем, и она желала его победы, желала своей воли, ибо с детства томилась в ней иная дочь Миноса, устремленная в даль за границами Критского царства, также неумолимо, как некогда ввысь устремлялся бедняга Икар, иная, подобно ему, крылатому, бывшая живым апокрифом среди людей. Ариадна нарекла ее Федрой. Все дивились красоте и тонкой, влекущей женственности Ариадны — Федра не знала того, что все звали женственным. Она не училась говорить, одеваться, любить так, как молчаливо велел Ариадне отец, как чаяли юноши и мужи Крита, она знала лишь музыку моря, ветреной, сырой зимы и иссушенного нестерпимым жаром лета, и если сестра ее Ариадна была вином, выдержанным по всем правилам и до заветного часа хранимым в амфоре, то Федра плелась лозой — была вином без сосуда. Ариадна любила ее, берегла ее тайно от мира, и в ту ночь решилась наконец возжаждать смерти себе, чтобы жила, полно, истинно жила ее сестра. И Тезей был верным орудием Ариадниной смерти. В тот день, когда впервые услышала Ариадна рев Минотавра, не его убоялась она, но подумалось ей, что этот крик звериного сердца — предвестие скорой гибели Федры, и сестра неминуемо погибла бы в ней под критским их общим бременем, когда б не этот дивный пришелец Тезей. Он отменит, непременно отменит предзнаменование. Но как, как выберется он из лабиринта, даже если поразит мечом чудовище? Кто в силах вызволить его, ведь и Тезей может сгинуть, будь он хоть трижды сын Посейдона. Так подвиг все более, к ужасу ее, превращался для Ариадны в нечто несбыточное, в головоломку, решения которой не отыскать. Быть может, и хитроумнейшему из умнейших.

Но хитроумнейший из умнейших был здесь, на Крите, а значит, все же можно было еще попытаться...

И вот Тезей уже слышит отраженное сотнями зеркал эхо дыхания Минотавра, чувствует тяжелый запах звериного пота. Однако клубок, данный ему Ариадной вот-вот закончится, и если Тезей не натолкнется на зверя сегодня, дальше придется либо стоять на месте и ждать, пока Минотавр сам не найдет его, либо искать иной способ помечать путь. Возвратиться ни с чем было немыслимо для царя Афин. Эхо звучало все отчетливее и громче, казалось, Минотавр должен быть уже там, за следующим изломом коридора или вот на том перекрестке, который только что показался из-за угла, но всякий раз оказывалось, что напрасно Тезей хватался за меч, и что, по-видимому, нужно пройти еще немного. И еще немного...

Ариадна была немало удивлена готовностью Дедала помочь ей, ведь, с тех пор как была разрушена гигантская махина, он, казалось, слышать не мог о лабиринте, и наотрез отказывался выполнять какие бы то ни было поручения из дворца, служить кому-либо, кто имеет хоть самое малое отношение ко двору Миноса, уже убедившегося в том, что старик окончательно канул в своем глухом помешательстве. Но с появлением Тезея и в голове мастера что-то забродило, ему не давал покоя черный парус, а когда Дедал прослышал, что афинский гость называет себя сыном Посейдона, то едва не воскликнул не то от изумления, не то от ужаса — и это был бы первый звук, который издал он за многие годы. После этого парус мерещился ему повсюду, и вместе со странным чужеземцем заполнял его мысли, и что-то мучительно сладкое завозилось в его исстрадавшемся сердце — как будто была надежда, как будто явилось знамение, что сын его, мрачный Икар, воскреснет и губительная тень уже никогда не коснется его. Дрожащей рукой подал он Ариадне огромный клубок, не промолвив ни слова, и она поняла, что нужно делать. На рассвете, когда Тезей уже стоял один у входа в лабиринт и подтягивал ремни доспеха, она подбежала к нему, сунула в руки ему клубок и что-то шепнула на ухо. Лицо Тезея, поугрюмевшее, не похожее на самоуверенное вчерашнее, прояснело и на нем снова скользнула та ухмылка, что лишила сна Ариадну. Он тоже что-то шепнул ей, и она — как велики и темны были, и как пылали тьмой в тот миг ее глаза! — спокойно возвратилась во дворец, полная предчувствием долгожданной гибели, а Тезей отмотал немного нити и, придавив ее камнем у порога, бодро шагнул в лабиринт.

И вот он уже слышит дыхание Минотавра и странный тягучий стон и скуление совсем близко, и уже осталось нити не более как двадцать-тридцать локтей, и сейчас должно свершиться...

Он минует перекресток, огибает острый выступ стены, еще один, конец нити падает в шаге позади, в двух, трех шагах, Тезей надевает шлем, вынимает из ножен меч и проходит, склонясь, под низкой и узкой аркой, отводит рукой полуистлевшую темную занавесь, и...

Минотавр ниц лежит перед ним, распростертый, и тихо, мучительно стонет, будто от тупой, непроходящей и оттого нестерпимой боли, шерсть его в пыли и тело покрыто пылью, прилипшей к поту, медленно сжимает и разжимает он кулаки и, словно в досаде бессилия, мычит протяжно и жалко. Он смотрит на Тезея так, будто давно уже ждал его — укор и мольба, бессловесный укор, бессловесная, темная, бесформенная полузвериная мольба в его агатово-черных, страшно-огромных бычьих глазах. Тезей растерян, впервые он, полубог, государь Афин, не знает, что предпринять: зверь не намерен сражаться. Он пинает Минотавра, колотит мечом о поножи, бьет зеркала, бросает песком в глаза Минотавру, но тот лишь еще жалобней стонет, и еще больше укоризны в его взгляде. Тезей отступает на миг, глядит в глаза Минотавру, снова подходит ближе... Что ж, никого больше здесь нет, а зеркала — плохие свидетели. В закатном солнце горит занесенный меч. Последний раз взревел Минотавр, кровь хлынула из перерубленной шеи, в сторону откатилась огромная голова. Не утирая, влагает Тезей меч в ножны и чувствует, как холодный пот проступает у него на спине. Сплюнув в пыль, поднимает за шерсть мертвую голову, отводит рукой истлевающий занавес и уходит прочь из опустевшего, разбитого мира. Нить выводит его быстрее, чем вел ее он.

В ту же ночь, бросив Минотаврову голову у ворот царского дворца, он бежал с Ариадной с Крита. Как и было условлено, она ждала его на взморье, неподалеку от того места, где поселился Дедал и где все это время ждала Тезея его лодка. Садясь в нее, он увидел под скамьей белый парус, который приготовил перед отбытием на Крит, дабы, возвращаясь с победой, заранее оповестить афинян и с почестями сойти на берег. Он выбросил парус за борт.

К вечеру следующего дня они прибыли на остров Наксос, и тогда же Тезей впервые назвал Ариадну своей женой. Они заночевали в пещере, и всю ночь их радость оглашала ее стены.

Проснувшись в полдень, Ариадна обнаружила, что лежит в пещере одна, но сперва не придала этому значения. Надев хламиду, она вышла на свет, постояла немного, щурясь от солнца, хотя и зимнего, но слишком яркого после пещерной тьмы, и отправилась искать Тезея. Она обошла все тропинки, по которым бродили они в вечер прибытия на остров, еще раз заглянула в ночной их приют, снова и снова прошлась всюду, где, как ей казалось, он мог бы сейчас быть. Наконец, решив, что он уже ждет ее в лодке, она направилась к тому месту, где они пристали. Берег был пуст. Ни следов на песке, ни темного пятнышка, колеблющегося на горизонте... словно привиделся ей странный чужеземец и также нежданно и как будто некстати, вне порядка вещей, исчез, как явился. И ужасом поразило ее вдруг: она все еще Ариадна. Судорожно, мечась, словно безумная, искала она, звала сестру, Федру, ради которой желала погибнуть в руках Посейдонова сына, убийцы Минотавра. И не находила. Тяжелые, крупные слезы стекали по ее побледневшим щекам, падали на выстуженный зимним ветром, насыщенный влагой песок и не высыхали, и чудилось, ей, что не то из сердца, не то из чрева ее поднимается, разрастается, грозит оглушить весь мир дикий, не звериный и не человеческий вопль, как тот, что однажды слышала она, вознесенная над лабиринтом. И тогда же поняла она, что была женой Тезея, покуда он искал в ней. Но того, чего жаждал он, не было в ней более, он желал не ее, но Федру, которая исходила теперь последними судорогами здесь, на холодных, омытых соленой водой камнях. И не было конца траурному плачу Ариадны.

Минос не мог примириться с исчезновением дочери, всеми силами он изыскивал способы возвратить ее на Крит, но вновь и вновь опускались у него руки. Он повелел привести Дедала — видно Тезей и Ариадна задели его гордость так сильно, что критский царь готов был ухватиться даже за помешанного мастера, положиться на остатки его ума, лишь бы самому не быть переигранным, побежденным. Месяц тщетно разыскивали Дедала по всему острову, но его тоже и след простыл. Вначале поговаривали, и Минос охотно верил этим слухам, что полоумный старик возомнил, дескать, афинский герой — его воскресший сын Икар, да и увязался за ним и царской дочерью. Но вскоре нашелся какой-то рыбак, возможно, последний человек, видевший Дедала, уверявший, что мастер, хотя действительно принял героя за своего сына и даже (и есть еще люди, которые могут это подтвердить) окликнул его несколько раз Икаром, не уплыл с ним, рыбак сам видел, как старик на берегу, нагой, стоя на коленях рвал на себе волосы, и кричал в сторону моря: «Сын!» В досаде Минос велел казнить рыбака, якобы за то, что не донес о разыскиваемом своевременно. И почувствовав, что не будет возмездия за оскорбленную его гордость, не будет выхода презрению его к Дедалу, злобе на дочь, царь предался вину.

Несколько месяцев не покидал он своих покоев, молва говорила, что правитель лишился рассудка. День ото дня пустее, безлюднее и сумрачнее становился Крит. Даже царица покинула остров. Спустя год до Миноса дошла весть о том, что Тезей покинул Ариадну на Наксосе, и ее похитил Дионис. Минос верил, верил той вести со злорадным наслаждением, верил тем более охотно, что и сам попал в плен к богу возлияний. Лишь то, что суд снова свершился без него, помимо его воли, сосало червем где-то внутри; и все еще нужно было выместить гнев. Тезея теперь не достать ему. Что ж, быть может, отыщется еще хотя бы тот старый сумасшедший.

И спустя несколько лет, за которые злоба Миноса нисколько не унялась, Дедал отыскался. Стали рассказывать, — а за неимением иного, можно довериться и слухам, — что мастер осел на Сицилии, и, судя по всему, вполне поправился умом, возвратился к прежним занятиям и, как прежде, слывет искуснейшим из искуснейших, с кем никто не сравнится в гибкости и скорости мысли. Минос приказал как можно скорее снарядить судно, и через несколько недель отплыл на нем на Сицилию. Впервые на долгое время он перестал прикасаться к кубку, но зло, накопившееся в нем было так велико, что он по-прежнему, казалось, впадал в пьяное буйство.

Приплыв на остров, он тут же, едва ступил на причал, принялся сам разыскивать ненавистного мастера, спрашивал каждого встречного, где его можно найти, и так много дней скитался по городам Сицилии, но Дедал, точно успел проведать о прибытии критского царя, всякий раз ускользал от него. И Минос стал терять надежду, вино вновь поманило его, и он поддался. Теперь уже он не колесил с места на места, но, купив, не торгуясь, самый большой и богатый дом в городе, где настиг его Дионис, затворился в нем и, вдыхая винные пары, бочками поглощая вино, только дожидался случая, благосклонности непостоянной удачи.

Но видимо, для него она сделала исключение, и немилость ее к Миносу стала неизменной. Шло время, он уже не следил за известиями о Дедале, враге своем, но как врага, хотя уже, скорее, лишь по привычке, все так же ненавидел его. Однако в припадках пьяного плача уже кричал славу Тезею, признавал поражение, и говорил, что желает его наградить по-настоящему, возместить ему чем-то негодную Ариадну, принять его как сына, сделать царем Крита. И неизвестно, как долго продолжалось бы это, сколько еще лет жалко угасали бы царь и покинутое им царство, если бы однажды не утонул он, уснув после одной из бесчисленных попоек в термах своего сицилийского дворца.

А Дедал между тем давно покинул остров, скрывшись так же внезапно, как оставил Крит, и никто не мог сказать, где он, и со временем не стало известий и о его делах. Впрочем, мы уже знаем, что в действительности делам его нет числа, лишь истинное имя его кануло в забвение или, может быть, ведомо теперь одним эгейским волнам, да с далеким веком связалось навечно его прозвище. Одно мы знаем наверное: он жив и множатся, и умирают имена его и, возможно, где-то вновь рождается устремленный ввысь сын, и отец вновь теряет его и вновь воздвигает Лабиринт.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы