Аника-воин

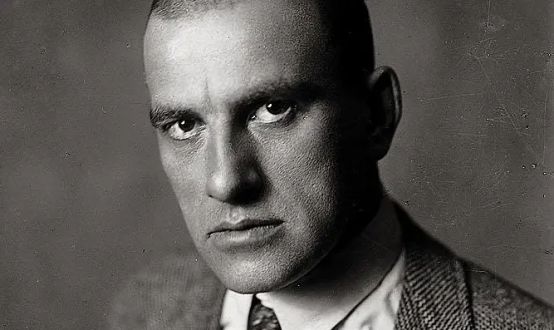

Название для этой статьи я взял из заметки М. Осоргина «Владимир Маяковский», впервые вышедшей в Париже в 1930 году и перепечатанной в наше время. Действительно, образ Маяковского в сознании современного читателя как бы двоится, даже троится: поначалу – поэт-футурист, сторонник войны, всякого рода жестокостей и расправ, эпатирующий читателей («Я люблю смотреть, как умирают дети»). В последующем – ещё до 1917 года – он и его друзья-футуристы Д. Бурлюк, А. Кручёных, В. Хлебников, В. Каменский и др. старались воспеть так называемое «самовитое» слово. В те годы Маяковский ещё не выступал активно с какими-то программными теоретическими заявлениями. В то время (ещё раз повторюсь, – до начала войны, и тем более до революции) футуристы всячески стремились дать, по их словам, «пощёчину общественному вкусу». Отчасти это получалось, а в большинстве случаев вызывало просто насмешки не только в обществе, но и в литературной среде. Многое изменилось с началом Первой мировой войны. Следует обратить внимание, что все футуристы, в основном молодые люди призывного возраста (самым старшим был Д. Бурлюк, на 11 лет старше В.М.) под разными предлогами уклонились от призыва в армию. Ну, скажем, футурист В. Каменский в результате экспериментальных полётов на аэроплане сломал две ноги и поэтому был инвалидом, но гигант и атлет В. Маяковский ( ростом около метра девяносто), трусливо прикрываясь разными справками, избежал воинской повинности. Между тем он писал: «Война не бессмысленное убийство, а поэма об освобождённой и возвеличенной душе. Изменилась человечья основа России. Родились мощные люди будущего. Вырисовываются силачи будетляне». И эти как бы размышления В.М. заканчивает выводом – «Слово – самоцель». Напомним, что никто из русских поэтов-футуристов не воевал на фронте. Интересно вспомнить Н. Гумилёва, который сразу же отправился на фронт и был неоднократно награждён за отвагу и смелость (« И Святой Георгий тронул дважды пулями не тронутую грудь»). Это же относится и к итальянским футуристам, основоположник которых – Т. Маринетти сражался на фронте.

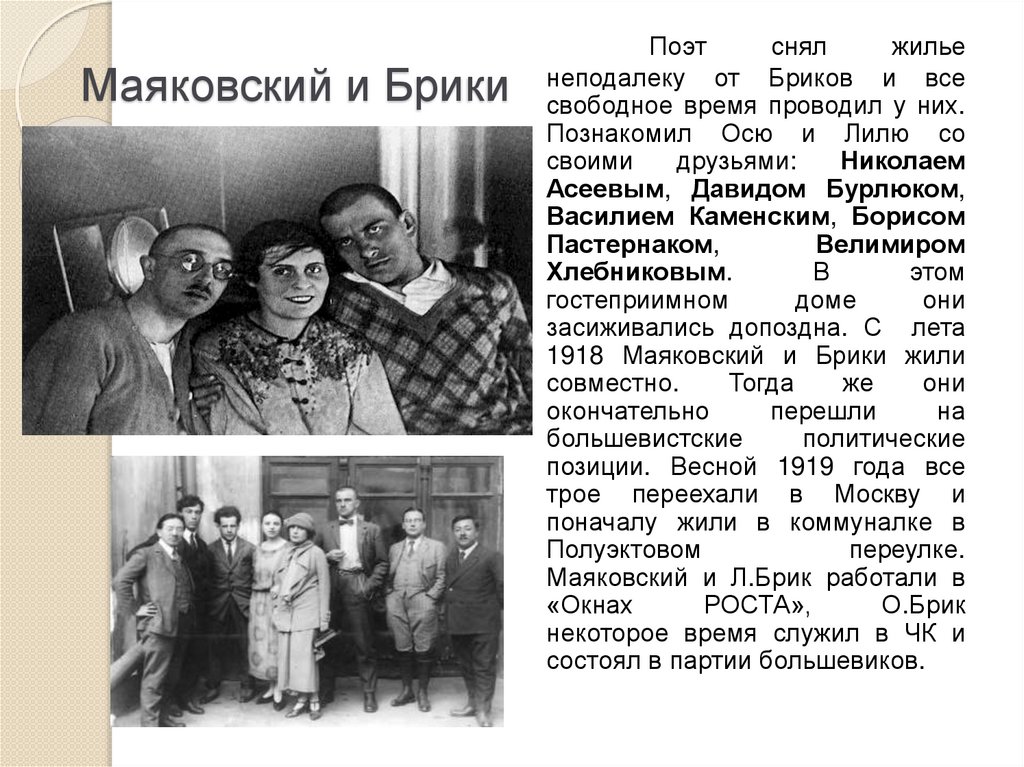

К началу войны у В.М. складывается та самая знаменитая любовь – дружба с семьёй Бриков. Скорее всего, она и началась на почве так или иначе понимаемого, но всё же дезертирства и уклонения от военной службы. Вот что об этом пишет Б. Янгфельдт[2], известный шведский исследователь творчества В.М.: «Благодаря знакомству со знаменитым тенором Леонидом Собиновым Осипа направили на службу в автомобильную роту в Петрограде» (Б.Я. , М. 2009, стр. 63). Но и это не всё. Впоследствии О. Брик дал ещё взятку некоему Игнатьеву, чтобы вопрос о его отправке на фронт окончательно был забыт. Это коренным образом повлияло на взаимоотношения В.М. с семьёй Бриков. Его новые друзья (Брики) помогли ему устроиться в ту же самую автомобильную роту, где отбывал воинскую повинность Осип. Упомянутый Б. Янгфельдт не исключает, что В.М. тоже дал взятку во избежание отправки на фронт.

С этого времени и началась многолетнее и беспрерывное сожительство В.М. с семьёй Бриков. Вот что пишет об этом сам В.М. в письме к Корнею Чуковскому: он сообщает адресату, что начинает новую жизнь, поскольку встретил единственную женщину, которую полюбил навсегда. В.М. всегда называл свою новую семью «кисячье-осячьей», имея в виду, что Лиля звалась в их кругу «кисой». Кем же были эти Брики? Осип Максимович (Меерович) Брик (1888–1945) был сыном купца первой гильдии, торговавшим драгоценными камнями и кораллами. Лили Юрьевна (Уриевна) Каган (1891– 1978) также родилась в потомственной еврейской купеческой семье. Относительно её имени есть разные сведения: Б. Янгфельдт пишет, что её назвали Лили, будто бы в честь возлюбленной Гёте, творчеством которого увлекался её отец. В. Скорятин[3] считает, что настоящее её имя Лия, отмечая, что В.М. всегда называл её Лиля. Брак Осипа и Лили (ещё до знакомства с В.М.) – это удивительное явление даже для того времени. Судя по многочисленным свидетельствам, Осип никакого сексуального влечения к супруге не испытывал, в то время как Лиля была женщиной необычайно сексуально активной. Упоминаются её многочисленные связи и аборты. По сути это было деловое сожительство, брак по расчёту.

Лиля Брик

Связь В.М. с семьёй Брика ознаменовала для него коренной переворот во всей деятельности: из полуголодного, полунищего состояния он попал в семью богатого еврейского купечества, а любовь в Лиле Брик осталась в нём до конца жизни. Достаточно привести такие стихи:

Быть царём назначено мне –/ твоё личико / на солнечном золоте моих монет / велю народу: / вычекань! / А там / где тундрой мир вылинял, / где с северным ветром ведёт река торги, – / на цепь нацарапаю имя Лилино / И цепь исцелую во мраке каторги. «Флейта-позвоночник». Поэма, 1915 г.

Большинство советских исследователей творчества Маяковского, так называемых «маяковсковедов», всегда и постоянно, вплоть почти до наших дней, в многочисленных трудах (вслед за Сталиным) утверждали, что В.М. – единственный и великий поэт революции и советской власти. Эта же мысль пропагандировалась и Эльзой Триоле (Каган, родной сестрой Лили) «на западном фронте». Но мне представляется, что дело обстояло не совсем так. После октябрьской революции 1917 года В.М. первым (да по сути и единственным) из футуристов начал прибегать к различным ухищрениям, чтобы футуризм был признан как бы государственным искусством. Но это не удалось. Большевики уже в то время (начиная с 1918 г.) повели активный поход против культуры вообще. В.М. в свойственной ему манере тогда писал:

Разумеется, это было вроде бы и похоже на большевистские лозунги и стихи якобы пролетарских поэтов (Герасимов, Кириллов и др.), но В.М. не мог ограничиться просто какими-то революционными лозунгами, – он постарался создать некую организацию – ЛЕФ – левый фронт искусств, позже переименованный в РЕФ, члены которого всецело выступали на стороне советской власти и правительства, но всё-таки претендуя при этом на некоторую автономию. Впрочем, тогда это не было противозаконным.

18 июня 1925 года вышло Постановление Политбюро РКП(б) « О политике партии в области художественной литературы», в котором, хотя не запрещалась многоплановость течений и направлений в художественной литературе, тем не менее, приоритет отдавался так называемым пролетарским писателям, причём выдвигался лозунг: «Против капитулянства, с одной стороны, и против комчванства, с другой, – таков должен быть лозунг партии. Партия должна также бороться против попыток чисто оранжерейной «пролетарской» литературы; широкий охват явлений во всей их сложности; не замыкаться в рамках одного завода; быть литературой не цеха, а борющегося великого класса, ведущего за собой миллионы крестьян, – таковы должны быть рамки содержания пролетарской литературы».

Маяковский и Лиля Брик.

А в это время связь с Лилей Брик для В.М. стала основополагающим принципом его жизни. В одном из писем он писал: «Ты одна моя мысль как любил я тебя семь лет назад так люблю и сию секунду что б ты ни захотела, что б ты ни велела я сделаю сейчас же сделаю с восторгом»[4]. Это письмо написано во время одной из небольших его ссор с Лилей. Но Лиля и не думала об окончательном разрыве с Маяковским, хотя в то время увлекалась неким А.Н. Краснощёковым, позже расстрелянным как враг народа. Но это и другие увлечения Л.Б. были всего лишь незначительными. Во время одной из зарубежных поездок В.М. в США Лиля писала ему: «Очень хочется автомобильчит (так в тексте – Г.М.). Привези, пожалуйста! Мы много думаем о том, какой. И решили – лучше всех Фордик» (24.04.1927, из Москвы в Париж). Этот Фордик В.М. купил и подарил своей незабвенной Лиле. Однако это ещё не всё. По некоторым сведениям от маяковсковедов, этот автомобиль (напомним, что по понятиям того времени купить автомобиль за рубежом и привезти его в Москву – это примерно то же самое, как в наши дни купить самолёт) Лиля то ли подарила, то ли продала Л.В. Кулешову, одному из своих возлюбленных того времени, и спокойно попросила В.М. привезти ещё один, более респектабельный от французской фирмы Рено. Вот здесь стоит задуматься об искренности поэта, писавшего: «Мне и рубля не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на дом, И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо».

Как пишут дотошные современные исследователи, упомянутый Рено в то время стоил 20 тысяч франков (10 тысяч евро по сегодняшнему курсу, т.е больше миллиона рублей). Прямо скажем, среди тогдашней литературной братии, в большинстве своём нищенствующих, такого рода подарки и суммы их оплаты казались просто невероятными.

***

Но, конечно, самым интересным при обсуждении жизни В.М. является вопрос о его трагической гибели. До так называемой перестройки никто не сомневался, что он покончил жизнь самоубийством, а его посмертное письмо неоднократно цитировалось, являясь дополнительным свидетельством этого неопровержимого факта. Первым усомнился в самоубийстве поэта тележурналист В. Молчанов в одной из своих передач в 1989 году, намекнув на возможность убийства, замаскированного под самоубийство. Эта мысль, как пожар, распространилась по всей стране: тогда, в начале перестройки все только и делали, что открывали всё новые «факты» таинственных убийств, инициированных Сталиным и его агентами: якобы убитый Фрунзе, скончавшийся на операционном столе, Есенин и др.. Наконец, за расследование взялся специалист: речь пойдёт о В. Скорятине и его книге «Тайна гибели В.Маяковского». Ему удалось получить доступ ко всем возможным и невозможным архивам, включая архивы ЦК КПСС и протоколы политбюро, не говоря уже о литературных и исторических архивах. По уровню эрудиции автора и охвата материалов эта книга не знает себе равных. Значительная её часть была опубликована в виде цикла статей в журнале «Журналист». К сожалению, автор скончался в 1994 году, и в виде книги она была опубликована после его смерти только в 1998 году. Подчеркну, что уровень эрудиции автора беспримерен. В. Скорятин в этой книге признаётся, что ему не удалось найти только несколько документов относительно смерти В.М., а именно: протокол вскрытия тела поэта за подписью профессора В. Талалаева, документацию об изъятии оружия, т.е. пистолета, из которого якобы застрелился поэт и некоторые другие материалы. По совокупности всех документов и опросов ещё живших в то время современников В. Скорятин приходит к мысли о том, что поэт не покончил с собой, а был убит работниками ОГПУ – НКВД.

Всю вину автор возлагает на зам. начальника секретного отдела ОГПУ, позднее зам. начальника ОГПУ – НКВД Якова Сауловича Агранова (настоящее имя Янкель Шевелев-Шмаев), в некоторых источниках приводится другая его фамилия Собельсон. Это действительно был выдающийся деятель международного и внутригосударственного террора, организатор первых фальсификаторских процессов по Промпартии, якобы существовавшему заговору Таганцева, по которому было расстреляно 87 человек, в том числе поэт Н. С. Гумилёв, и одновременно он был другом семьи Бриков и Маяковского (на некоторых фотографиях они сняты, можно сказать «в семейном кругу»).

В семье его по-дружески называли Яном или Янеком. Это не кажется особо удивительным, поскольку Осип и Лиля Брики были давними сотрудниками ВЧК – ОГПУ. Кстати, Я. Агранов первым подписал некролог и о смерти Маяковского.

У меня, да и у многих при чтении исследования В. Скорятина возникает вопрос, не о том, как этот лучший друг семьи мог организовать убийство одного из лучших своих товарищей (в среде сотрудников тогдашних органов госбезопасности бывало и не такое), а ключевой вопрос для любого террористического акта, хотя бы и замаскированный, – вопрос о мотиве убийства, иными словами – кому и зачем оно было нужно. И вот здесь-то следует согласиться почти со всеми маяковсковедами от его современников до нашего времени, начиная от В. Катаняна, кстати, помощника прокурора по основной профессии, до недавно скончавшегося Б. Янгфельдта. Отмечу, что В. Катанян, последний муж Л. Брик, автор самой обстоятельной биографии В. Маяковского. Мне представляется, что версия В. Скорятина о роли Агранова как организатора убийства Маяковского на сегодняшний день не обоснована. Причина была в другом, и она весьма убедительна, на мой взгляд. Во-первых, Агранов, будучи одним из самых высокопоставленных работников ГБ, не мог действовать без согласования со Сталиным, которому принадлежит знаменитая характеристика В.М. как лучшего и талантливейшего советского поэта Маяковский….». Во-вторых, решающую роль сыграли личные неудачи и конфликты В.М. в последние месяцы его жизни, в первую очередь, разрыв с Т. Яковлевой

Татьяна Яковлева

Татьяна Яковлева была последней любовью Маяковского во время его заграничных поездок. Несмотря на связь с семейством Бриков, В.В. Маяковский был готов жениться на ней, но с обязательным условием – её возвращения в советскую Россию. Она же была готова на всё, кроме этого. Её категорический отказ потряс В.М. до глубины души. Он уже собрался было ехать в Париж на встречу с Т.Я., но ещё не подавал заявления осенью 1929 года, узнав от Л. Брик о планирующемся браке Яковлевой с французским виконтом Дю Плесси.

Дальше последовал ряд новых неудач. В том же декабре 1929 года В.М. задумал организовать выставку, посвящённую 20-летию своей творческой деятельности, где были представлены также его плакаты. Один из трёх залов был заполнен рекламными рисунками. Была проделана большая работа. В.М. лично отправил приглашения на неё всем партийным руководителям, включая Сталина. Но никто из них на её открытие не пришёл. Поэт, может быть, не учёл, что именно в это время отмечалось 50-летие И. В. Сталина и было бы наивно думать, что партийные вожди предпочтут это событие выставке какого-то Маяковского. Дальше дело пошло ещё хуже. По некоторым сведениям, В.М. к весне 1930 г. почти вырвался из окружения семьи Бриков, увлёкшись молодой актрисой Вероникой Витольдовной Полонской, в то время женой актёра МХАТа Яншина. К тому же В.М. был удручён провалом его последних пьес – «Клоп» и «Баня».

Но мне кажется, что есть ещё один фактор – сугубо материальный, о котором практически не пишет никто из маяковсковедов, – это, вероятно, прекращение заказов Маяковскому на хорошо оплачиваемую рекламу в так называемом «Моссельпроме», для которого он создал известный слоган: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». За ним последовали Резинтрест и многочисленные советские торговые организации. Выше уже была отмечена лёгкость покупки В.М. зарубежных авто, постоянные денежные переводы матери и сёстрам, щедрые подарки и переводы Брикам. Во время поездки в США у В.М. будто бы украли 20 тысяч конвертируемых рублей. Однако эти деньги ему тут же были возвращены переводами из СССР, так что в финансовом отношении он ничуть не пострадал.

Теперь приглядимся к рекламным сочинениям В.М. Почему они так дорого стоили? Например: «Не проходите мимо! Курите папиросы «Прима». Эта реклама интересна тем, что сигареты «Прима» продавались до конца 1980-х гг., так что далёкий посыл В.М. прошёл сквозь десятилетия.

Общеизвестна также его реклама сосок:

"Лучше этих сосок не было и нет / Готов сосать до старости лет".

Но самым тяжёлым разочарованием для него оказалось состоявшееся 9 апреля 1930 года выступление перед студентами института народного хозяйства имени Плеханова. Зал, рассчитанный на тысячу с лишним человек, был заполнен примерно на четверть. По свидетельству очевидцев к концу концерта В.М. присел на край сцены со словами: «Я болен гриппом и не могу больше говорить». На банкет в соседний зал, где был накрыт стол на 300 персон, пришло едва около трети приглашённых.

Очевидно, что к такой встрече, тем более в кругу молодёжи, В.М. не привык. Как раньше, когда его встречали бурными овациями в переполненных тысячных залах, уже быть не могло. Вспомним его последнее стихотворное завещание

«Домой» из книги «Во весь Голос». 1925 год.

Мечта В.М. отчасти и сбылась, если вспомнить знаменитую резолюцию Сталина на обращении к нему Л. Брик в феврале 1935 года о сохранении наследия и памяти о поэте: «Тов. Ежов, очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остаётся лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти – преступление». Тем более стоит упомянуть, что в трагические дни 13–14 апреля 1930 г. Брики были за рубежом, и Л.Б. неоднократно говорила впоследствии, что, если бы они были рядом с В.М., этой трагедии не случилось бы.

Поэт умер человеком, глубоко разочарованным в своём призвании, как он говорил ещё в молодости, «поставил точку пули» в своём конце.

Санкт-Петербург, 31 октября 2025 года

[1] Поэма начата осенью 1915 года, первоначальное название «Стихи ей», издана в декабре этого года с цензурными купюрами. В полном виде поэма «Флейта-позвоночник» опубликована в 1919 году.

[2] Б. Янгфельдт « Ставка – жизнь», М. изд. Ко- Либри 2009. 640 стр.

[3] В .И. Скорятин «Тайна гибели Владимира Маяковского, М. «Звонница-МГ», 1998, 272 стр.

[4] Приведено в орфографии автора – Г.М.)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы