Бутылка Клейна. Дом в Мещере

Бутылка Клейна

Дом в Мещере

Продолжение

Глава 12

Мальчики

|

А вот еще отчетик – одно из трех сочинений на собственную тему,

которые Кате удалось выудить из меня самого для своих изысканий.

Пошел ли ей этот материал на пользу – не знаю: реакции так и не

последовало.

«Здравствуй. Заранее извини за сумбурность и за то, что не все

здесь относится к делу.

Видимо, в последнее время со мной стало происходить нечто действительно

важное. Это стало особенно ясно, когда я поймал себя на том, что

все чаще стал рассуждать о себе. Такого рода размышления мне всегда

были против шерсти, и потому их возникновение для меня не просто

подозрительно – но и опасно. Однако, как бы то ни было – вот что

я заметил.

Наблюдая себя в Доме, меня постепенно стало особенно занимать

то уважение, которое я привык испытывать к себе-ребенку.

К той своей слабо меняющейся ипостаси, когда мне 2, 3, 4, 7, 12

или 15 лет.

Дело в том, что я-ребенок не есть что-то отдельное от меня, от

меня-текущего.

С той или иной степенью легкости он способен заместить мое существо

в любую минуту.

Количество моего счастья составляется из суммы его посещений.

Он – мой единственный друг и судья – и пример.

И едва ли не единственный человек на свете, перед которым я могу

испытывать некое чувство, что, судя по всем описаниям, должно

называться стыдом.

Когда он долго не является, я испытываю страх, что он умер, и

сам постепенно начинаю умирать – сначала от страха, что он больше

никогда не вернется, потом – от тоски.

Появление его всегда неожиданно, – так же, как и мое исчезновение.

Мне нравится в нем почти все, я умиляюсь его капризам, и даже

его обидные насмешки в конце концов заставляют меня улыбаться.

Я предельно внимателен к его оценкам чувств.

И это несмотря на то, что он часто бывает откровенно зол и беспощаден:

после его справедливых взбучек – от меня ни пера, ни пуха.

В то же время я обожаю его, как своего ребенка.

И я запросто могу умереть от этой своей любви.

Нельзя сказать, что он неизменен.

Он строптив и легкомыслен.

Но ясная легкость искупает все.

Иногда мое к нему почтение зашкаливает за зависть.

И тогда я почти умираю от зависти к нему, что он еще ни черта

не знает.

Счастливчик, он ни-че-го-шеньки еще не знает, похоть познания

еще неведома ему.

Владеющая им страсть любопытства – пока еще творящая страсть называния

имен, – а не блудливый зуд наглядности, зудящий нарушить – разрушить

– увидеть, что за – границу утробного мифа.

Вирус вины еще не впился в его ДНК, в нем еще не проросло простое

зернышко смерти. Зернышко, из которого вырастает опыт: хотя и

нельзя помыслить – достичь – бесконечность, но ее всегда можно

пощупать, облапить, убить.

Любая наука – смерть, наступившая при вскрытии тайны.

Любая наука – наука удовлетворения.

Именно тогда и исчезает движение, суть которого в достижении –

ведь дальше уже ехать некуда: у ж е пощупали, у ж е надругались,

зачем теперь это еще и мыслить?!

Счастливчик мой имеет несколько качественных обликов.

Они условно различаются мною по возрасту.

Например, ему 15 лет, и ночью он может во сне решить две-три геометрических

задачки за раз; утром проснуться, плеснуть каракули решений в

тетрадку, на лету позавтракать, умыться – и сорваться как угорелый

на велике рыбачить на Москвареку, у Афанасьевской дамбы; или –

на электричке в Берендино: порыбалить с друзьями на лесном озере.

В 12 лет он приходит ко мне в облике воинственного стрелка – с

луком из корявого можжевельника и пучком стрел. Наконечники стрел

сделаны из гвоздя, треугольно обернутого кусочком консервной жести.

Вкладывая стрелу щепоткой голубиных перьев в тетиву, он готов

расправиться со мной – за какую-нибудь мелкую жестокость, вызванную

ленью. Расправиться так же – навылет, как он однажды поступил

с вороной, разорившей от скуки ласточкино гнездо под карнизом

нашего дома.

В 7 лет – строгий и внимательный мальчик, перелистывая кляссер

с марками, сурово смотрит на меня исподлобья: он недоволен мелькнувшим

во мне сомнением.

В 5 лет – хотя я еще не умею связно говорить, но уже могу читать,

и грандиозность того, что я вычитываю из – в сравнении с моим

нынешним воображением – заставляет меня уничижительно ретироваться,

сознавая собственную беспочвенность.

А вот и первое речение.

Меня купает бабушка. В цинковой лохани, установленной, как корабль

в доке, на двух стульях, – обложенный облаком пены, восседаю,

нежась, я. Губка-утенок не совершенен – он плавает только плашмя.

Внезапно бабушка опрокидывает на меня дымившуюся на плите кастрюлю,

и я от испуга и несильного ожога чертыхаюсь: «Тьфу ты, чёлт, бабушка,

чуть не утопила!»

Бабушка вскрикивает и едва не рушится вместе с кастрюлей на пол

– в обморок. Но удерживается: всхлипывая и ослабнув, опирается

рукою о стол; кастрюля, долетев, еще дребезжит, обегая дно по

краю восьмеркой: «Тьфу ты, черт...» – строгость этого междометья

и сейчас, одергивая, заставляет меня быть предельно собранным

при обхождении с собой-маленьким…

В три с половиной года мой любимый герой – Чингачгук, о котором

себе вслух читает моя старшая сестра.

Никто не знает, что Чингачгук уже два дня мой кумир.

Дело в том, что я еще не умею говорить.

Я – «немой немтыря», как меня любя называет бабуля. Я могу только

вякать: «ма», «па», «ба», «папедрот» и «бом-бом».

Особенно сложный «папедрот» сопровождается разъяснением – жестом,

намазывающим воздух левой ладошкой на правую.

Все вместе означает: «хочу бутерброд».

Бутерброды в моем детстве были обычно с черной икрой, паюсной,

самой вкусной из всех ее видов. Наверное, поэтому я так мучительно

равнодушен сейчас к этому деликатесу, – я забочусь, чтобы мне,

маленькому, больше досталось.

«Бом-бом» – и я стою, показывая рукою куда-то вверх, в дверях

бабушкиной комнаты, так объясняя свое раннее пробуждение. Мне

обидно за бабушку, ей снова придется со мной возиться, и я говорю

«бом-бом» – себе в оправданье.

«Бом-бом», – били большие, как скворечник, интересные, как игрушечный

город с невидимыми обитателями – человечками в сине-белых костюмах,

выбивавшими крохотными кирками крошки прозрачной летучей породы,

– трофейные немецкие часы (они достались бабушке от одного военного,

квартировавшего у нее сразу после войны). Их бой забыли отключить

на время моего дневного сна: для этого вставлялся спичечный коробок

между молоточком и резонирующей, наподобие камертона, толстой

спиралью. На их начищенном, как закатное солнце, медном языке

была выгравирована пасторальная картинка: дерево, луг, мерлушковые

овечки, пастух в мерлушковой же папахе; и то ли волк, то ли собака,

охраняющая стадо от себя-волка. Во всяком случае, волк должен

был вот-вот появиться, и если, я думал, он и окажется собакой-оборотнем,

то мне становилось как-то исподволь, понарошку, страшно.

Когда я вспоминаю эти часы, мне кажется, что день и ночь теперь

сменяют друг друга за один взмах их где-то незримо идущего маятника.

Итак, я стою и поясняю на верх: бом-бом. Меня очень беспокоит

волк. И вдруг меня озаряет. Я внезапно понимаю, кто может спасти

нас всех от этой страшной собаки. Осененный этим пониманием, я

страшно кричу «Чингачгук!» и бросаюсь по комнате, топоча и гикая,

подпрыгивая и кулачком угрожая неизвестному. Бабушка, моя бедная

бабушка, оправившись от неожиданности, говорит невпопад:

– Уж лучше пусть будет «бом-бом»…

И последнее, что поминаю. Мне 2 года, я вижу темное окно. Окно

полно моего застывшего страха. Наконец, я кричу, задыхаясь. Мама

знает, что делать. Она выносит меня вместе с воплем в кухню и

включает свет. Лампочка прокалывает темноту, мне больно, теперь

кричу от глазной рези и вырываюсь. Мама гасит свет, и я мгновенно

засыпаю.

Это темное окно – теперь оно не совсем черно, – в нем кружатся

медленно звезды и яркой мошкой сгорает в немом вое луны пролетающий

спутник. Но почему-то, когда оно появляется в моем зрении, я начинаю

нервничать и принимаюсь беспричинно одну за другой зажигать спички.

Они ломаются, и иногда сера, вспыхнув, обжигает пальцы...

Я не одинаково отношусь к моим мальчикам, но всех их люблю больше

себя.

Это дает мне право на некоторое пристрастие.

Впрочем, оно довольно условно.

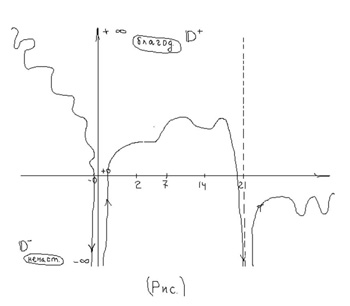

Чтобы четче отдать себе отчет в этой ироничной условности, я как-то

от нечего делать попробовал нарисовать график моей к ним благорасположенности.

(Его я прилагаю к этой записке, – только вряд ли он тебе пригодится,

но раз уж ты просила писать все, что придет в голову, вот я его

и нацарапал.)

Поразмыслив, выяснилось, что она (расположенность) находится в

прямой зависимости от моего удовлетворения существованием в той

или иной мальчишеской ипостаси. То есть – я пришел к выводу, что

при наличии презумпции идеальности самооценки («я счастлив тогда

и только тогда, когда доволен самим собою: то есть – совестью»)

эти два параметра можно объединить.

|

Следует дать некоторые пояснения относительно поведения функции

самодовольства при предельных значениях возраста.

Волнистая линия в формальном небытии, до рождения, означает смутное

почтение к себе-небывшему. Время утробного пребывания дает чрезвычайно

положительные значения существования, нисходящие из абсолютного

блаженства небытия (плюс-бесконечность) к первой точке сингулярности

– моменту рождения. Здесь следует закономерный провал в минус-бесконечность,

а затем, постепенно выкарабкиваясь на свет Божий, я прихожу в

положительную область осознаваемой благодати. Далее мы с мальчиками

движемся более или менее по нарастающей. Где мы минуем максимум

– сказать затрудняюсь. Так мы благоденствуем примерно до 22-х

лет, когда наступает негаданно затянувшаяся пора второго рождения.

Мы ухаем в пропасть, вновь брея над минус-бесконечностью, и спустя

календарных полгода я выныриваю из бессознания совершенно один.

Подобно Улиссу, в Харибде утратившему всех своих спутников, я

потерял при этом рождении моих мальчиков. С тех пор они только

на время приходят ко мне, всегда поздно или рано меня покидая…

После выбраться в положительную область существования мне так

и не удалось. Все мои усилия свелись к мучительным осцилляциям

между несуществованием и полным к себе безразличием. Говорят,

третий инфаркт – последний. Надеюсь, то же относится и к рождению.

Все это, однако, не означает, что, родившись повторно, я навсегда

перестал быть счастливым. Нет, я не то чтобы лишился счастья как

такового. Скорее, счастье лишилось меня, оказавшись подменой.

Что равносильно тому, что меня самого подменили. И подмена эта

совершилась по принципу одержимости: во мне поселился нечистый

дух познанья. Дух, который, пожрав имена моих мальчиков, теперь

мне шепчет: дотронься, познай, умертви – в этом суть обладания.

И то, что я натворил с тобой – следствие его увещеваний.»

Кстати, однажды я попробовал рассказать Стефанову о моих мальчиках.

Получилось сбивчиво, и старик только понял, что я что-то разыскал

в своем детстве. Однако это нашло в нем отзыв. Он сказал, что

детство его самого сейчас занимает особо. Почти постоянно оно

ему снится и думается.

– Так происходит, наверное, потому, – задумался вслух Алексей

Васильевич, – что мозг человека, его память, устроена по принципу

древесного ствола. Наслаивающиеся события и впечатления клетки

мозга располагают кольцеобразным способом. Чем к более раннему

возрасту относятся воспоминания, тем ближе их место хранения к

центру. При умирании происходит отторжение клеток. Их истребление

начинается с периферии, и скоро человек лишается своего ближайшего

прошлого. При этом настоящее, не успевая закрепиться, становится

призрачным, рисунок его среза мерцает во времени, дезориентируя,

вызывая вестибулярную тошноту у реальности, у которой, непрерывно

стремясь, уходит из под ног ее зыбкая почва – память. Умирающий,

если у него есть время на размышления, всегда безразличен к происходящему.

Перед смертью человек начинает жить в обратном направлении стрелы

настоящего времени. Именно поэтому его нулевая точка, точка его

смерти, проходится им как обратная запись процесса рождения. –

И именно поэтому, – в заключение сделал предположение Стефанов,

– в этой точке умирающим испытывается дикая смесь боли, страха

и света, за вспышкой которой следует взрыв темноты...

Глава 13

Племянник

Впрочем, случается у нас в Доме и грустно-смешное.

К примеру, прибыл к одному жителю этажа «Т» дальний родственник

из Якутии. Обычное, в общем-то, дело – навестить напоследок приехал,

узнав, что случилось такое несчастье.

Но вот явление его смертельно больному с порога показалось подозрительным,

прямо-таки тревожным. И в самом деле, спрашивается, с чего бы

вдруг племянничек расчувствовался? В течение жизни близки они

не были – так, встречались разами, когда тот, вместе с семьей

или без, бывал транзитом в Москве, востря лыжи на курорт – в Крым,

Сочи, Анапу, или обратно. Причем, пока кантовался на московской

фатере, с братаном пахана у него никак слишком взаимопроникновенных

бесед не нарисовывалось. Так, по малому – как дела и учеба дочурки,

сильно ли было весеннее половодье на Лене, – а в Москве, в вышнем

граде, по прежнему все – непонятно и сложно, таинственно даже,

много машин, приезжих и подземных перемещений…

И вот, пожалуйста, нате – прилетает через полглобуса, разыскивает

и с первых же слов вызывает тревогу.

Сначала возникла у умирающего закономерная мысль, что дело в ошибочном

представлении о завещании. А завещивать-то ему и близким родственничкам,

кроме дачи в Тучково, нечего было. О чем он своему племяннику

при первом же разговоре, нехорошо глядя прямо глаза, и сообщил.

После чего дядя то ли разозлился на себя, то ли жаль ему себя

самому лишний раз стало, не понять, в общем – только на всякий

случай рявкнул вдобавок, что квартира, ясное дело, останется сыну.

Племянник однако не реагировал и продолжал немногословно соболезновать

у постели. Потом внезапно наклонился жарко к самому уху дяди и

таинственно сообщил: он-де тоже, увы, умирает.

Дядя не понял, решив... На самом деле, ничего не решив, так как

был уже утомлен и встревожен визитом, и все внешнее, что было

ясно не сразу, им тут же отстранялось от усилия пониманья.

Поняв, что дядя нынче уже не в себе, племянник отринул и попросил

дядю показать ему округу. Удивившись еще раз, тот провел его кратко

по Дому, показал Зимний Сад снаружи, ознакомил с процедурным комплексом

и растеряно привел обратно, не зная как быть с посетителем дальше.

Племянник же был внимателен и казался себе на уме. Оказавшись

в палате, он лег на его постель и сказал, что отсюда никак ни

ногой, и пусть дядя просит администрацию подыскать еще одно место.

Дядя в ответ онемел, а верзила как ни в чем не бывало стал интересоваться,

а не платят ли здесь суточные за пребыванье.

После чего отвернулся к стене и застыл, никуда не глядя. Широкая

его спина, так сказать, повернулась к миру глыбой молчания.

Так его санитары и ворочали, пытаясь привести хоть немного в чувства.

Племянник молчал, и молчал даже тогда, когда его выносили вон

из палаты, прежде запеленав, конечно, – вдруг окажется буйным.

В общем, скандал, и при том непонятный. Племянничка тормошат,

а он ни гу-гу, будто бы здесь же, при жизни, взял да и умер. В

общем, сыграл натурально в молчанку глухую, всех поразив своим

стойким таким поведеньем. Дядя страшно взволновался, что из-за

его родственника такая буча вдруг разрослась, но ничего поделать

не мог – племянник и на его вопросы был нем как рыба.

Водила кудрявый даже пытать предлагал, чтоб добиться хотя бы полслова.

Но все-таки не выносить же на улицу живого еще человека. Тем более

что ни хозяйки-сестры, ни Кортеза, ни горбуна об ту пору в Доме

не оказалось – они накануне спешно отправились скопом в Москву,

– ходил слух, на какой-то таинственный слет: неизвестно, какие

дела их всех сразу в Москву отозвали…

Номинально за старшую оставалась Наташа, но она ничего не решала

и только сказала, когда доложили: «Вот сумасшедший.»

Потому пристроили племянника до распознания причины в подсобном

для разных хозяйственных нужд, темном, сухом помещении. В нем

было много разных вещей, вот он и стал, затаившись, одной из...

Спустя же три дня все разъяснилось. По возвращении начальства,

принесли все еще спеленатого, как толстая куколка, племянника

прямиком в кабинет к Кортезу. Только взглянув, тут же велел бедолагу

вынуть из смирительной оболочки. Там, в кабинете, племянник как

миленький рассказал то, что потом разболтали кругом санитары.

Оказывается, узнав из телеграммы о прискорбном обстоятельстве,

племянник внимательно и глубоко, как рухнул, задумался: а что

такое жизнь вообще, если она рано-поздно-всегда кончается. Чтобы

отдать отчет в катастрофичности ситуации, надо отметить, что ранее

мысли данного рода племяннику были не просто не свойственны, но

и немыслимы в такой же мере – в какой немыслима ясная речь обезьяны:

в силу образа жизни и склада он был человеком действия и такую

галиматью поступком считать не мог.

Сын осевшего на поселении политзека, он вкалывал инженером на

промысле алмазов, якшался с якутами и часто по выходным пропадал

в тайге на охоте. Мог попасть белке в глаз, стреляя навскидку...

И вот, уяснив суть происшедшего с дядей, его на второй половине

возраста посещает, как выстрел, вопиющая мысль, что и он-таки

медленно, но неотвратно помирает.

Возможно, обстоятельство, что умирающий его двоюродный дядя об

ту пору оставался последним его старшим родственником вообще,

и обусловило силу произведенного на него впечатления (родители

его семь годков уже как почили). Возможно, что неотвратимость

именно окончательного его сиротства и подвигла его на такие необыкновенные

ему размышленья. А возможно, и нет – что сумасшествие данного

рода образовалось в нем спонтанно, сдвинутое – как лавина возгласом

или кашлем – более или менее терпимой и в конце концов совсем

неудивительной, хотя и печальной, мыслью.

Как бы там ни было, но событие бреда взорвалось. Целых два месяца

пролежал он на диване, отвернувшись к стене, употребляя пищу только

по настойчивому убежденью супруги. Там, на диване, ему и вошло

окончательно в голову, что он, как и дядя, живет умирая, и ему

захотелось поделиться с ним таковым убеждением. Очутившись же

в Доме и оглядевшись, он воспрянул и решился поступить нахрапом.

Тем более, думал он, здешнее умирание при смерти ничем в смысле

комфорта и отношения не отличается от тамошнего умирания при жизни,

только все происходит честнее.

И он решил не лицемерить. Но опасаясь, что его не поймут, пришел

к выводу, что действовать нужно резко и определенно, – например,

устроить здесь всем забастовку: мол, никуда я отсюда идти – не

пойду, что хотите со мной творите, а я здесь всенепременно останусь,

если даже меня тут прямо возьмут и зарежут.

Выслушав чужого племянника, Кортез сообщил, что тот ошибался.

Что его отлично здесь все понимают. Что ему совершенно не следовало

сомневаться, а так прямо все и сказать. И что он, Кортез, сделает

от него зависящее, чтобы племяннику в Доме было «уютно и превосходно».

Последнее раскипешившийся племянник не совсем понял, но понял,

что никто его отсюда гнать уже больше не будет. Он присел на корточки,

так как его так и не пригласили сесть, и обхватил руками голову

от потрясения.

Кортез велел санитарам освободить и подготовить палату к еще одному

новоселью, а также внести нового гостя в список…

Однажды этот странный племянник забрел к нам в гости – под предлогом

сыграть в домино. Мы сразу сообщили, что в домино играть не умеем,

и предложили выпить чаю, но вскоре об этом пожалели. Племянник,

пылко согласившись, оказался неугомонным, пил стакан за стаканом,

уничтожил всю заварку и сахар, а напившись, стал расспрашивать,

кто здесь чем болеет. Я шутя ответил, что болен любовью, а Стефанов

вообще уклонился, сказав, что желтухой. Племянник ржал в ответ,

не унимался, говорил, что мы издеваемся, так как наверняка у нас

какие-то страшные заболевания, и что он нам заочно завидует очень.

Также поведал, что когда умрет двоюродный дядя, в память о нем

он попросит разрешения переселиться в его палату. Мне было странно

видеть, не слушая, этого здорового, размером с медведя, сибирского

идиота, который обстоятельно рассуждал о таких глупостях.

Стефанов вскоре отвернулся к окну и больше на племянничка не смотрел.

Глава 14

Гулять

Я часто гуляю по Дому. Обычно это выглядит как прогулка, но иногда

и как настоящее приключенье. Случается, иное приключение не совсем

проходит мне даром. Вчера, например, оно не прошло. В таких случаях

я стараюсь делать выводы. Бывает, что они получаются неоднозначными.

Как сейчас. Честно говоря, я вообще от вчерашнего никак не могу

еще отойти. А начиналось все вроде бы безобидно.

Вчера днем из нашей палаты отправился я на второй этаж, миновал

кастелянную, процедурную, красный уголок, и сделал таким образом

лишних 137 шагов; зато встретил по дороге Катю.

Она шла куда-то и, улыбнувшись, пригласила глазами следовать за

нею. У двери оглянулась, и я понял, что меня просят обождать.

Хотя в коридоре никого не было, но стоять в нем стоймя, непонятно

чего ожидая перед неизвестной дверью, было столь же малоприятно,

как бывает неприятно в городе торчать на открытом месте, подвергаясь

беглым взглядам поглощенных своим ходом прохожих…

Вскоре, маясь перед дверью, я начинаю неодолимо мучиться тем,

что за нею. Но вот что странно, я вдруг понимаю, что вовсе не

непредставимость последнего составляет причину моих переживаний.

И что, конечно, непредсказуемость – усеченный вариант непредставимости

– совсем не имеет никакого отношения к моему волнению. Что за

порогом, нисколько меня не беспокоит: что бы там ни было – за.

Постепенно мне начинает казаться, что перед порогом соткалось,

как мохнатый живой коврик, в котором запутались ноги, поле невозможности

как таковой. И я, будучи стреножен в его силках, переступая, топчась,

силюсь, мучаюсь словно мотылек в световой ловушке лампы.

Мне даже начинает казаться, что дверь превратилась в окно, за

которым, как грузное медленное животное, спокойно живет, дыша

и передвигаясь, тучное, жаркое солнце.

В коридоре возникает медсестра и проносит мимо меня на подносе

склянки. Одна из них блестит и слепо режет глаз.

Дверь приоткрывается, и Катина рука легко тянет меня вовнутрь.

Медсестра оглядывается, но я исчезаю.

Войдя, я ровно ничего не вижу, но чувствую шепот Кати – он горяч

и вместе с прикосновениями сливается в одно умопомрачающее чувство...

Очнувшись в тихом свете, я странно нахожу рядом с собою Катю мертвой.

За стеклянной стеной в упор висит вытесненное нами солнце. Косматое,

оно медленно ворочается и живет. Всплески вспышек разрывают свитые

вокруг меридианов жилы его огненных речек.

На светлом, словно вылепленном из светящегося воска, Катином теле

неровно перемещается сердоликовый отсвет.

Припав, я веду по нему губами и мне кажется, мои губы движутся

вслед за ускользающим в тень теплом.

Вглядываясь, я не верю – и, целуя сосок, вижу свое отражение,

которое, вглядываясь, целует меня в мокрые глаза.

Тепло исчезает, отсвет бледнеет, и я, поднимая голову, вижу теперь

белое, наконец освободившееся от терпимой зрением яркости солнце.

Ровное, даже матовое бельмо слепит меня, обволакивая своим рассеянным

взглядом.

Я вдруг понимаю, что это его второе явленье, что в первое, покуда

я спал, оно забрало у меня Катю и сейчас, раскалившись по новой,

пришло, чтобы взять и меня.

Внезапное спокойствие овладевает мною. Оторвавшись от Кати, встаю

во весь рост на постели, и с силою оттолкнувшись, прижимая к груди

колено, прыгаю прямо в окно, на солнце.

Глухой удар сотрясает небольно мне тело. Тугая роговица окна,

упруго прогнувшись, посылает обратно движенье прыжка.

Оказавшись на полу, я понимаю спокойно – мне некуда деться, что

выход теперь только один.

Солнце уже дало течь, и его нервное жгучее щупальце трогает мою

руку.

Вывернувшись, я срочно отыскиваю на полу джинсы и достаю из кармана

перочинный нож. Полоснув по внутренней стороне предплечья, наклоняюсь

над Катей и то же делаю с ней. Ложусь рядом навзничь и беру ее

за руку, соединяя порезы.

Постепенно переливаясь в нее, зрение плавно меркнет, и все сильнее

давит напряжение тугой глухоты, словно, нырнув в ее тело, я погружаюсь

все глубже и глубже, спасаясь от наваливающейся сверху туши солнца.

Но еще до исчезновенья я все же успеваю видеть, как в последних

сумерках Катя, очнувшись, наклоняется и, всматриваясь, тянется

полураскрытыми губами.

Ее поцелуй совмещается с моей наступившей слепотой...

Пробуждение случилось легко и радостно, почти неотягощенное какой-то

особенной вычурностью обстоятельств. Последние же были таковы,

что проснулся я в чужом совершенно мне помещении, где ни Стефанова,

ни нашей привычной обстановки не наблюдалось.

Смутно припомнилось, как я заснул, и что тому предшествовало.

Встревоженный, я поспешил одеться, чтобы исчезнуть из опасного

места.

Уже на пороге затягивая ширинку, я увидел у ног выпорхнувшую из

двери записку. Развернув, узнал круглый, как толстая цепочка,

почерк. Она сообщала, что просит меня ничего без ее ведома не

предпринимать, и что если мне вздумается срочно ее увидеть, мне

следует обратиться к горбуну, которого она называла в записке:

«мой поверенный»…

Прочтя, я разозлился. Мне показалось, что Катя уже по второму

кругу повела меня за нос. Я разъяренно подумал: вот заберу, или

даже выкраду у нее письмо, и прах здешний с ног своих отряхну,

чтоб духу моего тут не было.

Однако, как разъяснилось чуть позже, я вновь не подозревал, что

заплутал, и что подозрительность моя не имеет никаких оснований...

Нужно было срочно исчезнуть. Я свернул записку, сунул в задний

карман и тихо щелкнул дверью, соображая, куда же податься.

По коридору прошла медсестра, неся на подносе какие-то склянки.

Одна из них внимательным блеском застряла в моем зрачке, и еще

долго сиреневое пятнышко рывками плавало перед глазами, пока я

порывисто, словно боясь погони, сбегал и взбегал по лестницам,

пытаясь вспомнить и отыскать свой этаж.

Глава 15

Попойка

Племянник захаживал к нам и еще, но, к счастью, мне всякий раз

везло надумать причину, по которой вскоре я спроваживал его без

особого урона нашему покою.

Вообще же, к нам любят являться непрошено гости. Так что мы давно

уже перестали им всем подряд удивляться и только старались заранее

подготовить ту или иную конфузную сценку выпроваживания, в конце

которой гость сам не хотел у нас долее оставаться.

Признаться, мне подозрительно везло в подобных инсценировках –

и понятно, по закону сохранения удачи, рано или поздно должен

был случиться провал. Так оно и произошло однажды. Только вот

провал этот чудом оказался везеньем. О чем особая речь. Стефанов

потом говорил, деланно брюзжа, но внутренне страшно довольный

новым знакомством: ну, что, мол, поделать с явлениями природы

– от них как от грозы ни сбежать, ни уберечься...

Вот как это случилось.

Однажды, когда мы просиживали зимний вечер у неровно гаснущего

камина, дверь отворилась, и в нее вошел некто странный, весь в

бороде и курчавой, полуседой шевелюре.

Некто был обернут козлиными шкурами, обут в сандалии на грязную,

босую ногу; синий плащ из болоньи почему-то свисал у него за плечами.

Густые брови торчали кусочками меха.

Толстый нос походил на высохшую гигантскую грушу.

Напруженные губы держали ее, как на подносе.

Яблочные щеки наливались розовым соком здоровья.

Ярко-синие глазки подвижно смотрели повсюду из этого натюрморта.

Острый запах козьего сыра пронзил окружающий воздух.

В довершение наружности, гость держал в руках раскрытую, с двумя

сломанными спицами парасольку, которой слегка играл, вертя туда

и обратно.

Ткань зонтика была расписана огромным, выцветшим подсолнечником.

И вообще, заговорив легко и нагло, гость только подтвердил свой

несерьезный облик.

Однако с места в карьер, толком еще не поняв, что он там такое

вещает, я почуял зверино, что дело здесь пахнет чистой воды керосином...

– Бонна ночи, дорогие мои жильцы, как поживаете, – наконец пробился

ко мне сквозь тревогу его басовитый возглас. – Добрый вечер, многоуважаемые,

добрый вам вечер! – продолжал, чуть-чуть раскланиваясь – сюда

– ко мне, туда – к Стефанову, и опять, черт возьми – сюда, приветствовать

нас пришелец.

Я оглянулся на Стефанова и понял: старик мне не в помощь – выражение

его скисло и ясно было, что он готов уже сдаться без боя.

– Да-да, именно так, вы не ослышались, я интересуюсь тем самым

– как вы здесь е щ е живете. То есть, мне интересны подробности.

Должно быть, весело, а? – гость, вертя зонтом, вдвинулся в комнату

и, с удовольствием причмокивая губами, огляделся.

– Ничего, спасибо. Но все же позвольте... – стал осторожно противиться

я.

– Ничего не позволю, не имеете просто права, – не дослушав моих

возражений, парировал гость, и ловко, почти без разбега, запрыгнул

с ногами на мою кровать.

Щетинистая, серая от дорожной пыли ляжка чудовищно разместилась

на свежем пододеяльнике. Зонтик, хрустнув, сложился и воткнулся

в подушку, взвив облачко перьев.

Стефанов схватился за голову руками.

Я же понял, что будет еще только хуже, и пока решил гостю подыграть.

Стараясь не выдать свое беспокойство, спросил пришельца, на каком

этаже он проживает.

Тот, не ответив, в ответ рассмеялся, и когда, отсмеявшись, стих

его гогот, сказал, что на одном из самых последних – на семнадцатом.

Я озадачился, соображая, откуда взялись еще двенадцать этажей.

Гость тем временем повторно огляделся вокруг и внимательней задержался

на Стефанове. Старик безнадежно смотрел перед собой, смиренно

ожидая развязки.

Опасения мои тут же подтвердились, стоило незнакомцу представиться

Дионисом Карелиасом…

Родился в Измире, учился в Университете им. Патриса Лумумбы, работал

собкором в московском отделении «Рейтер»; «торчит по больницам»

уже три года, «никак все копыта отбросить не в силах», «надоела

бодяга вся эта до смерти», в Доме он второй только месяц и, «надо

сказать, что доволен вполне, хоть и странная здесь обстановка».

– Не правда ли, так себе обстановочка?

Гость, внезапно нахмурившись, замолчал, но спохватившись, поинтересовался

еще раз:

– Ну, как, как, коллеги, вы здесь, без меня?..

Не выжидая ответа, тут же добыл из-под плаща тыквенную флягу и

устроил ее – бережно, как дикарь трофей: снятую с врага голову

– на коленях.

Обломок кукурузного початка высовывался из крутого пупа сосуда.

Остававшиеся на нем волоски золотились осенним светом средиземноморского

урожая.

Три небольших бараньих рога, изогнувшись на запад, юг и восток,

оказались в руке Карелиаса.

Мы, как один, подались вперед.

Откупоренная крупными, как галька, зубами, пробка гукнула и повисла.

Повисла на глянцевом, звонком боку, легонько покачиваясь на пеньковом

шнурке.

Бултыхнув приподнятым на ладони содержимым, грек торжествующе

зыркнул на нас голубым, искрящимся взглядом.

Колкий блеск в его зрачках замелькал подобно клочьям облаков,

видимых в иллюминатор над морем.

Карелиас попросил принять у него рога и из оранжевой, громадной

головы овоща стал разливать прозрачное серебряное масло.

До моих дрожащих ноздрей донесся слегка металлический вкус огненной

чачи.

Стефанов воспрянул и пристрастно следил за наполнением своего

рога...

Мы чокнулись за знакомство.

Ослепленный выпитым залпом, я онемел.

Ровный напор морского заката, раскрывшись жарким бутоном, шел

из грудной области в руки и ноги, переливал через край мой мозг

спокойной радостью света.

Карелиас, зажмурившись, крякнул.

Стефанов, качнувшись, устоял на ногах, но тут же присел, приводя

в порядок дыханье.

Тут же разлив по второй, Карелиас молвил:

– А теперь без чока, за нашего брата, смертного.

Он поднял рог и добавил немного неясно:

– Я имею в виду и тех, кто еще, и тех, кто уже, хотя их меньшинство,

понятно?

Я кивнул, а Стефанов, хмелея стремительно и неуклонно, как под

откос, неопределенно двинул рукой, и согласился.

Грек, окунув нас в свой пристальный взгляд и чудом нащупав наше

слабое пониманье, взял корникупею в толстые губы, как мелкую рюмку,

и метнул на дно нутра, в прорву – глоток, граммов примерно так

в двести.

Случившееся после, осталось в моей голове лишь потому, что было

настолько ярко и вычурно, что не остаться оно не могло, затмив

мое ощущенье себя. Я мог не помнить себя в течение и после происходившего,

но происходившее не запомнить не мог, так как оно существовало

помимо и даже в м е с т о меня настолько, что вызванное им впечатление

никоим образом не могло исчезнуть, если даже ради удержания ему

следовало бы превратиться в некую внешнюю память обо мне, о бесследно

растворившемся в своем впечатлении, но все же обязанном помнить

то, что в мое отсутствие происходило.

В общем, я заломил ручку форсажа и, пробив потолок реального,

обнаружил себя во внешнем, где стремительно и на удивленье легко

было реять над собою.

Захватывающий поток опьянения был упруг, но порывист; я то взмывал,

то вновь избегал паденья, резкость моего близорукого зрения, влекомая

странным ритмом, немыслимо колебалась, и я попеременно то видел

все эпизоды пьянки отдельно, то они, удалясь и почти растворившись

в узоре событий, реплик и жестов, с неуловимой ловкостью калейдоскопа

слагались в сплошной ритуал, таинственный смысл которого, будучи

едва уловлен мною, тут же вновь ускользал от называнья...

Второе омовенье осилил я за два присеста, в промежутке отметив,

что Стефанов, допив, отплыл к окошку и стал смотреть на темень.

Старик стоял качаясь, и отраженье в тьме качалось точно так же.

Я дух свой перевел и подошел к нему. Ему сказал: «Ну, что вы,

Стефанов, дорогой», – обнял его за плечи и тоже посмотрел... И

то, что я увидел, мне показалось страшным, настолько неподвластным

ни зрению, ни слову, что молвить мне об этом – что молвить ничего.

Молчание.

Стефанов, не в силах оторваться, вдруг затвердел, сказав: «Что

ж, пусть они придут.»

И тут мне стало тошно. Я взгляд свой обернул к двери, но вместо

двери, куда инстинктом сохраненья вдруг броситься был двинут,

увидел ровно ту же стеклянную стену, в которую влагалась палата

отраженьем...

Зажаты в тьме зеркал мы жутко оказались. Куб комнаты разъятый

сквозь рушился цепочкой в туннель вложений темных, тускнеющих

все больше, чем дальше взгляд уходит, следя себя в безумьи толпы

из двойников… Переминаясь, они волнами отводили, прикладывали

маски и что-то глухо бормотали – гул губ их складывался в хор…

Я двинулся сквозь них, от страха умирая. Они ж, как будто безразличны,

не тратили вниманья ни на меня, ни на Карелиаса, который лежал

все так же на постели, в обнимку с тыквой. Он один из нас троих

не дал повтора в зеркальных плоскостях.

Его спросил я: «Что же делать?».

«Не делать ничего», – был мне ответ.

Я успокоился немного и подсел к Карелиасу, в ногах. Стефанов скоро

оказался рядом – и мы, ежась оба с двух сторон, стараясь не смотреть

на улей взглядов, покорно ждали, что здесь будет.

Камин почти потух, и оттого мне мнилось, что свет как будто истекает

в колодезное чрево, которым комнате был дан пробой.

Карелиас был убийственно спокоен. Ему, казалось, наплевать на

то, что здесь такое происходит.

Достав из-под шкур огромную раковину, розовополую, похожую на

взлохмачено-завитое ветром облако, грек стал вертеть ее туда-сюда,

развлекая наше вниманье. И вдруг, почмокав дутыми губами у отверстий

в начале завитушки, издал три – восемь – девятнадцать нот, – мелодию

собой едва ли представлявших, но походивших больше на призыв,

или на то, как трубачом перед игрой берется проба воздуха, дыханья.

Так раздудевшись, он вдруг ловко взметнулся вверх с постели и

точно приземлился у камина. Подбросил бревнышки и через раковину

дунул. Три жарких пышных птицы взлетели, пламя разжигая, из дебрей

бороды архонта.

Внезапно стало все вокруг предельно ясно. Ярчайший свет, подобьем

наводненья пространство сразу вспышкой полонив, стал тихо литься

крыльями фламинго, пеликанов, кружащихся размеренно вокруг, над

углубленьем жертвенника рея...

И вот тогда я различил тех двойников... Они странным образом проявились

разными. К тому ж их было только трое. И дверь на месте оказалась...

Но все это не умалило странность их явленья. Двое мужчин – юный

и старый, – и третья, увитая плетью хмеля только... Растение два-три

раза обегало спиралью ее наготу, произрастая из глубокого пупка.

Две плавные русые пряди лились на плечи из высокой прически. Она

улыбалась огромным блеском черных глаз и, прислонившись к стене

у камина, держала в руке бокал.

Юноша был наг совсем. Размещался он, держа нога на ногу, сидя

на кровати Стефанова. В руке его тоже, сверкая рубиновой лампочкой,

парил бокал. Небольшие рожки торчали в его мелких кудрях. От нечего

делать юноша, хихикая и гукая, разглядывал обомлевшего Стефанова

и, пугая старика, наклонял в его сторону голову – бодаясь понарошку.

Пожилой оказался обутым по щиколотку в копыта. Размерами он превосходил

Карелиаса вдвое. Сдерживающий его буйные меховые одежды пояс был

шириною в передаточный ремень эскалатора метро. Присев на корточки,

он щепил ногтями дрова, помогая Карелиасу развести огонь..

Я посмотрел на Стефанова и увидел, что и он потрясен этими фокусами.

Немедленно я осознал: вот наши друзья и сообщники, вот кто нам

поможет.

Стали представляться.

Женщина назвалась Дафной.

Сатир, прогремев – Паном.

Юноша утаил свое имя, звонко рассмеявшись, когда пришел его черед

назваться.

Дафна, кивнув в его сторону:

– А это – Эрот.

Гости, руководимые Карелиасом, стали располагаться.

К люстре была подвешена на лямках белоснежная коза, из вымени

которой Карелиас нацедил нам вина. Нога животного подергивалась

под вытягивающими движениями рук. Коза тихонько блеяла и мотала

головой, слегка раскачивая ее всю навесу. Я углядел, что лямки

подвеса были сшиты из кусков парашютной стропы…

Появилась корзинка с хлебом и разломанным гранатом, похожим на

горку розовых сот.

Карелиас установил на полу у камина блюдо с полосками мяса.

Пирушка вскоре набрала ход. Чудесный обморок восторга вновь наполнил

собою воздух. Слои света, переливаясь друг в друга, скользили

в медленном, сочном зрении: Дионис разгонял их звуками – теперь

мелодично – стонущей окарины. Стефанов оживленно беседовал с кокетливо

присевшей между нами Дафной. Пан, шутливо сердясь, охотно подвергался

насмешкам Эрота. Карелиас, откладывая в сторону раковину, следил

за огнем и время от времени подносил от камина порции зажаренной

закуски.

Я попросил у Дафны позволения сорвать несколько салатовых соцветий

с ее одежды. Она разрешила. Мягкая, пушистая веточка, чуть-чуть

щекоча, коснулась моей щеки...

Более или менее по очереди мы прикладывались к висящему под потолком

живому бурдюку. Доимая струйка, звеня и пенясь, вспять отражалась

донышком. Преломляясь в стекле, вино окрашивало и ножку бокала.

Наполнив его, я раз за разом неуверенней возвращался обратно.

В один из этих рейдов, когда я на обратном пути решил прихватить

ломоть хлеба, внезапно горстка гранатовых зерен взвилась вверх

из-под моей руки из корзинки и, покружив, тонкой струйкой влетела

в оконное стекло...

Мне было светло и покойно. Я с удовольствием смотрел вокруг, у

меня в ладони лежали нежные соцветья хмеля...

Я прислушался к беседе Стефанова и Дафны. Старик говорил ей о

танце, о том, что поэзия – это танец пары – звука и смысла. Что

тайна стиха кроется в танцевальных движениях губ, языка, в систолах

вселенной гортани, в шифрованных ангелом гармониках связок; что

смысл – это лишь дополнительная октава, сгущенная – иная, как

лед – это иное состоянье воды – форма звука и ритма. Что стих

порождает танец, а ритмический рисунок стиха – это готовая хореографическая

партитура.

Дафна, соглашаясь, сказала, что в танце она особенно чувствует

бессмысленность обыкновенных слов, одновременно ощущая, что тело

ее в движении рождает и само становится им – неким таинственным

словом, которое произносит и – произносится танцем...

Мне было хорошо. Хорошо так, что я стал плавно раскачиваться вслед

за слоями воздуха, несомыми упругим звуком из раковины. Вскоре

я обнаружил себя в другом конце комнаты, в компании Пана и Эрота.

Эти двое совсем надоели друг другу и теперь развлекались тем,

что, встряхивая тыкву, брошенную Карелиасом, пытались, изловчившись,

попасть болтавшимся на шнурке початком в дырку. Чача бултыхалась

и выплескивалась наружу. Я попросил их налить мне немного чачи.

Выпив, я поинтересовался у них, знакомы ли они с горбуном.

– О, еще бы, – пробасила похожая на растрепанный кочан голова

Пана и, опрокинувшись, приняла в себя коротким водопадом остатки

зелья. – Так знакомы, что сил моих больше нет переносить это знакомство,

– и напруженный складками подбородок утерся краем шкуры. – Если

он еще раз будет баловать с моими козами, я спущу на него собак,

и тогда пусть не обессудит, – подмигнул, качнувшись, сатир Эроту.

– А я, – поддакнул ему Эрот, – если он еще раз попытается строить

козни Наташе, – мальчик дотронулся ладонью до своих рожек, – такое

наважденье ему устрою, что пропадет он отсюда надолго: есть у

меня на примете одна горбунья в соседней деревне, – подмигнул

он в ответ лукаво Пану.

– А почему вы спрашиваете, он что, вам тоже чем-то не угодил?

– крикнул мне, услыхав наш разговор, Карелиас.

Большая черная птица вдруг села мне на лицо и подержала в своих

крыльях мой разум...

Едва ли что уяснив из диалога сатира и мальчика, кроме того, что

горбун им известен отлично, я отшатнулся на середину комнаты и

крикнул, обращаясь ко всем:

– Как, вы меня спрашиваете, досадило ли мне чем-то это существо?!

О, я мог бы вам рассказать, чем оно мне досадило, о, я бы мог...

Карелиас отвернулся от камина. Дафна перестала болтать со Стефановым.

Пан поднял брови – две мохнатые гусеницы выгнулись, чтобы ползти.

Эрот хлопнул от удовольствия в ладоши и легонько подпрыгнул на

матрасе, как мячик.

Стефанов тихо произнес: «Глеб, пожалуйста, не надо...»

Но было поздно. Плотина уже дала течь, и беспорядочный поток негодования

обрушился на мои голосовые связки...

– О, если бы – если б только я мог отлить отчаянье в звук, оно

бы разнесло в пух и прах этот дом, прогремев, как гремит округа

при переходе истребителем звукового барьера, и эхо бы смело и

развеяло прах... И тогда бы опушка, на которой он стоит, покачнулась

блюдцем, и лес бы, как трава, пригнулся, и зверье бы в нем ужаснулось...

Что еще мне нужно исполнить для произнесения моего отчаянья? Что

нужно мне еще пережить и домыслить, какой сверхчувственный барьер

мне следует пробить своим впечатлением, чтобы шар, огромный шар

моего крика раздался, вспухнув, неся и снося – все натерпевшееся

здесь, в этом месте? О, я догадываюсь теперь, почему он – г о

р б у н, почему именно горбун о н, почему этот малахольный так

невыносимо таинственен и ужасен! В самом деле, зачем ему горб?!

Что ему проку в нем? Горб – это котомка, уродства ноша. Он противен

и непристоен и, можно сказать, даже страшен. К тому же в обиходе

он – бремя: с ним трудно спать или просто находиться в горизонтальном

пространстве. Неужто не мог он себя покрасивей придумать? Да,

теперь я знаю отчего – я знаю это с тех пор, как заметил, что

горб его наливается, словно плод, зрея. Полость носимой им тайны

растет вместе с моим отчаяньем. Я это заметил давно, еще в Москве,

и теперь страшусь прироста с каждым его появленьем...

Тут я качнулся особенно сильно, но Эрот, подскочив, удержал мою

милость, и потолок откуда-то из-под ног вновь качнулся на место

– в темя.

– Так вот, горб его – это полость, вместилище моего несчастья.

Полость, волновой фронт моего зреющего крика – крика, в который

терпеливо воплощается мое отчаяние. Оно густеет, набирает инерцию,

ход, оно зреет каждой душой, здесь заключенной. Оно трепещет в

предвкушении полета, и стропы уже дрожат от взмывающей тяги. Гниющие

тела – ветшающие, штопанные одежды этих душ, истончаясь, избавляют

его от балласта. Но что же может быть там, внутри горба, что может

явно обнаружить тайну? Впрочем, так ли это важно, что там – пустота

или пара крыльев – перепончатых, или покрытых вороным пером; или

же в нем помещается весь этот Дом, вся заданная в с е л е н н

а я вместе с солнцем, луной, горизонтом, лесом, опушкой, а небесный

свод ее суть изнанка горба и клеточная сеть здешних созвездий

– ее подсохший эпителий. Нет, твержу я себе, нет: тебе показалось,

почудилось – свят, свят, Саваоф, пусть обойдет мя, – ты знаешь

неточно. Что, может быть, нет ничего дурного в том, что есть смерть,

что, возможно, это необходимое свойство происходящего, что отвергая

и отмахиваясь от нее, мы обнуляем саму жизнь, и тогда, отделавшись,

вступаем, как в болото, в смерть при жизни. Но для чего, для чего

тогда нужно вскрывать эту тайну, разве есть какая-то необходимость,

неужели нельзя смириться, отпустить от себя – и самому из-под

взгляда этой тайны исчезнуть? Откуда взялась такая ревность к

тому, что именно у горбуна в горбу? Ведь нечестно так думать –

я должен себе признаться: я в самом деле иногда думаю, что в горбу

у него – парашют, символический, конечно, скорее всего – просто

некое спасательное средство, которое бы позволило ему выжить –

не так больно упасть и не расшибиться...

Я перевел дыханье. Публика смотрела на меня так, будто все еще

чаяла от меня выходки поинтересней… Я насторожился: никто не смеялся.

Только Эрот пощелкал пальцами. Стефанов, переживая за меня, пересел

на стул рядом – чтоб быть на подхвате, ежели я грохнусь. Твердо

стоять я уже не мог – меня потихоньку водило, мотало по неясной

эклиптике вокруг центра комнаты.

Я смутно обернулся к окну.

Желток зрелой луны, взобравшись повыше деревьев, переливчато играя

внутри жидкой средой, нежно смещал контуры своего зародыша. Скрючившийся

слепой малыш шевелился и нюхал жабрами морозную полночь.

«Я из племени духов, но не житель эмпирея...» – пропел задиристо

Эрот, отметив для всех стылый мой взгляд.

«Господи, – воззвал я в руинах сознанья, – неужели Ты позволил

мне так надраться?»

Внезапно мне стало стыдно своих речений и я умолк. Двинулся было

к кровати, но покачнулся и был усажен Стефановым, уступившим мне

место на стуле.

Дафна, сделав глоток, отвела на излете плавной руки бокал и, покачав

его, как будто целясь, плеснула мне в лицо рубиновым зайчиком:

– Мы просим вас, продолжайте.

Оказавшись в более устойчивом – сидячем – положении, я ободрился.

Я поднял руку к свету и показал всем веточку хмеля:

– Вот, взгляните. Я еще раз изреку сентиментальную глупость, но

мне уже один ответ, – как вы думаете, что чувствует растенье умирая?

Что ощущает оно осенью, или сорванное желающей рукой, оно, могущее

пробить своим ростом камни? Что может быть мощнее его стремления

к солнцу? Какой вид человеческой воли способен сравниться с его

произрастающей сквозь ничто страстью? И все же, будучи сорвано

слабой – в миллионы, в миллиарды раз более слабой, чем этот росток

– рукой, оно смиренно умирает. Больше того, если б оно не могло

погибнуть, это нарушило бы происхождение всей остальной жизни.

Но в таком случае, скажите на милость – почему мне так тоскливо,

почему, понимая разумом, что т а к н а д о, я никак не могу прийти

в себя от одной только мысли? Это – давнее мое переживание, оно

претерпеваемо мною давно, с тех самых пор, как однажды в детстве,

засыпая, я переговаривался с сестрой – наши кровати были сдвинуты

изголовьями, и мы часто, почти уже во сне, продолжали лепетать

о разных детских вещах и штуках, – так вот, однажды ночью моя

старшая сестренка ужасно быстрым шепотом сообщила мне, что если

я не знал, то пусть сейчас узнаю, что среди нас, людей, живут

какие-то ангелы, и что они точь-в-точь такие же, как мы, но на

самом деле совсем другие, что сойдя на землю откуда-то сверху,

по некой лестнице, вырубленной в небе, они имеют одну только цель

– рано или поздно всех нас погубить. И вообще, заключила сестра,

теперь вдруг зевая и засыпая окончательно: – Мы всё равно когда-нибудь

все умрем. – И я умру? – спросил я. – И ты. И я. Все. – Вы думаете,

тогда я испугался этих ангелов? Ничуть. Ни тогда, ни сейчас я

не питаю к ним ничего дурного. Какое отвращение можно питать к

вирусу? Но тогда меня поразило другое, а именно – что мы умираем...

Я лежал с открытыми глазами и почему-то видел серое зимнее море,

которое впервые наяву увидел только лет десять спустя. Шел крупный

мокрый снег, у самого берега зябли, тяжко качаясь на волнах, белые

лебеди. Снег шел так густо, что птицы, иногда взлетая и вновь

садясь на воду, мешались с ним, поднимая в воздух облака своих

перьев, и я переставал видеть. Следующий за этой ночью день стал

первым днем моего страха. Все последовавшее за этой ночью завтра

я плакал и был безутешен. Я прибрел к отцу на работу и спросил,

почему. Что он мог мне ответить? Но мой вопрос его задел, и, видя

мое страданье, он стал оправдываться. Однако, вскоре поняв, что

я не понимаю, и тем более не принимаю, принялся рассуждать о достижениях

медицины. В результате у него получился занимательный научно-фантастический

рассказ о чудесных докторах и реанимационных устройствах, которые

всегда, как наручные часы, будут носимы людьми при себе и которыми

при регулярной мгновенной диагностике в случае необходимости будут

производиться живительные инъекции... Я замахал руками и убежал.

Потом, вечером, я спросил сестру, наконец вернувшуюся из музыкальной

школы, боится ли она сама умереть. Дело в том, что я, изнемогший

от истерики, хотел узнать у нее, у той, которая несла ответственность

за приобретенное мною смертельное знание, что о н а сама думает

об этом. О, как я мучился ее поздним возвращением, как я метался

от окна к окну, пытаясь предвосхитить ее появленье на улице… Сначала

был закат, и свет, исчезая, обливал пухлый наст на крыше дома

напротив, но потом стемнело, и я, как ни старался, не мог ничего

внизу разглядеть… Я не мог уже больше в одиночку переносить свое

отчаяние. Я надеялся обрести в ответе сестры сочувствие, я думал,

что ей тоже страшно, и что тогда мы будем бояться вместе.

– Нет, – ответила она мне, – не боюсь, – и я тут же перестал быть

предметом ее вниманья...

Я схватил ее за руку и, чтоб не показаться трусом, выпалил:

– И я не боюсь, понимаешь?..

Ляпнув такое, я в самом деле избавился от страха.

Но с тех пор сестра перестала для меня существовать.

Это стало моей бедой.

О, вам пора уже засмеяться. Что же, смейтесь! Смейтесь над этим

немужественным созданием, которое впервые вкусило несколько капель

мысли и не знало, что в случае такого отравления делать... Ваше

суровое мужество мне противно. Вы слышите, меня тошнит от него,

мне мучительно видеть ваши окаменевшие пренебрежением лица! Вам

наплевать на смерть. Вам наплевать на жизнь. Вы источаете прохладу

вечности. Вы ею питаетесь, это ваша голодная диета. Вы – камни.

Я же… Я хочу быть растением! Я готов умирать и рождаться хоть

тысячу раз на дню, я готов покорно отдавать свои плоды смерти,

но я не хочу испытывать при этом страха, вы слышите меня, камни!

Я н е х о ч у...

Тут Карелиас действительно поморщился.

Я понял, что это уже перебор, и стушевался. Но явные, пусть и

пьяные, слезы текли у меня из глаз, и я подумал, что наплевать,

я был искренен...

Как я и опасался, гости восприняли мой бред как вызов.

– А что, – спросил, хмурясь, Карелиас, – «медсестра» это тоже

с е с т р а, так ведь?

Я мгновенно протрезвел. Ведро жидкого воздуха вылили мне на голову,

и она тут же затвердела, опрозрачнев. Я поперхнулся догадкой,

но все же попробовал не подать им вида...

Сглатывая рвущееся дыхание, я ждал, что же будет здесь дальше.

Покуда я взмывал, все чаще зависая, в ожидание, мысли рассеялись

и стало ясно, что догадка пуста и не стоит никакого беспокойства.

Но было уже поздно.

– Вот что, дорогой мой, давайте начистоту, – смягчаясь, сказал

Карелиас.

Я развел руками, и тут...

В общем, начистоту у нас с ним так и не получилось. Ему и прочим

гостям так и не привелось узнать, что ничего с моей стороны начистоту

не имеется, – а если бы имелось, то я, владея этим знанием, был

бы от счастья другим человеком...

Потому им ничего так и не удалось от меня услышать, что нас прервали.

И даже не прервали, а, так сказать, прикончили. Потому что, когда

прерывают, то всегда оставляют шанс возобновить прерванное.

Но тогда никто не оставил нам никаких шансов.

Сестра-хозяйка чуть не на метле вломилась в дверь и стала на пороге.

Сияние справедливого возмездия озаряло ее лицо. От удовольствия

она потерла кривой глаз пальцем – как монокль.

Она не спешила. Ее неторопливость была столь же оправдана, как

и оправдана медлительность прелюдии, с угрожающей неспешностью

приближающейся к оперной битве первого действия.

Могучая горстка санитаров, как целое войско, взбухала за ее спиной.

Азарт, с которым они предвкушали расправу, вызывал раскачивающиеся,

как у музыкантов, движения их членов.

Мне показалось, что они также похожи на глухонемых футбольных

болельщиков, в замедленной съемке бурлящих трибун приветствующих

гол своей команды.

Но мы не были проигрывающей командой, скорее, мы были отрядом

партизан, чье укрытие стало известно захватчикам. Нужно было защищаться.

Сатир выступил вперед и заслонил нас своим колоссальным корпусом.

Набычившись, он подтянул пояс.

Я почувствовал облегчение.

Но оно тут же исчезло, сметенное происшедшим.

Из-за спины сатира мне не удалось увидеть начала катастрофы.

Вдруг я услышал заполошный клич сестры-хозяйки. Вскинув голову,

она повелительно заклинала на неизвестном языке. Белесое жало

трепетало в ее зубах, как боек пулемета «максим». Череда гортанных,

похожих на клекот слов пружинистой очередью поразила слух и, порикошетив,

рассыпалась словно горсть гороха по полу.

Покатившись, слова оказались гномиками, в которых я узнал наших

пропавших гостей. Они исчезли во мгновение ока, будто их кто-то

сморгнул с ретины и бросил россыпью в невидимость.

Гномики, как крупные ртутные шарики, беспорядочно суетясь по полу,

пытались собраться в кучку.

Предназначенное мне слово, не причинив мне вреда, от удара превратилось

в миниатюрный мой слепок, и шлепнувшись под ноги, юля и догоняя,

наконец настигло Дафну – и слилось с ней, ничуть не изменив ее

облика и размера.

Из числа санитаров выступил вперед волосатый водила и, дико ржа,

стал заметать в совок живой мусор.

Рванувшись, гномики оказались проворней: они метнулись скопом

туда-сюда, и покуда водила неуклюже пытался настичь, рой прозрачно-розовых

пчел влетел сквозь окно, неся в упряжке небольшую соломенную корзинку,

вроде гондолы.

В нее беглецы, суетясь по веревочной лестничке, и погрузились.

Эвакуация произошла успешно, стекло даже не звякнуло, лишь тихо

колыхнувшись.

Ополоумевший водила еще какое-то время размахивал веником, как

сачком, пытаясь вымести или словить что-то в воздухе…

В этот раз нам со Стефановым досталось не слишком. Я даже умудрился

извлечь некоторую пользу из наказания: отправившись в одиночку,

я получил возможность основательно подумать о многом.

В частности, о том, почему Стефанов будит меня по ночам.

Обдумав, решил проверить. К тому же очень удачно случилось так,

что нас разлучили на время. Как раз то обстоятельство, что мы

со стариком эти дни провели порознь, и позволило проверить мою

гипотезу сразу же по возвращении.

Вышло так, что в палату я вернулся первым. Стефанов появился только

к вечеру. Его осторожно привезли на каталке после химиотерапии.

Он едва был жив. Приступы возобновились с прежней силой. Коктейль

Бронштейна ему налили в соску, прикрепили над головой в штативе,

и он тянул его почти неотрывно.

Всю ночь я просидел у постели Стефанова. Мучился, силясь не задрыхнуть,

но, как назло, меня валило в сон еще с обеда. Ну, прям хоть спички

в глаза вставляй. Будто кто-то шаркал мелкими шажками по глазам

и, чтобы смягчить ощущенье ожога, веки слипались сами собой.

Старику трудно было отвлекать меня разговором, постепенно он совсем

замолчал. Чтоб не отключиться, я решил надеть линзы. Возясь с

ними сквозь сон перед зеркалом в ванной, упустил в сливное отверстие

левую линзу. Выяснилось, что осталось еще только три пары запасных.

Вернувшись к Стефанову, обнаружил, что линзы бесполезны – только

усиливают резь. Я содрал их, сбросил на пол, оттянул веки кверху

пальцами, локти положил на колени.

Дело близилось к новолунию, я пялился временами на тонкий серебряный

серп, и он, двоясь, троясь, плыл по слезе нарядной гирляндой.

Как смог я высидеть ту ночь – просто непостижимо. Зато утром Стефанов

чувствовал себя лучше. Это не было чудом, хотя прежде, чем пришла

анестезия, в палату заглянули санитары и поинтересовались, не

созрел ли старик на вынос.

Хорошенько прикорнув днем, следующую ночь я провел со Стефановым

в разговорах. Он изложил мне все, что успел вычитать интересного

в одиночке, а под утро, уже совсем оживившись, вдруг решил рассказать

о своей первой любви.

История мне показалась удивительной, и когда я сладостно завалился

под утро, мне приснилось ее продолженье.

Продолжение следует.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы