«Монадология» Лейбница. Попытка понимания (1-3)

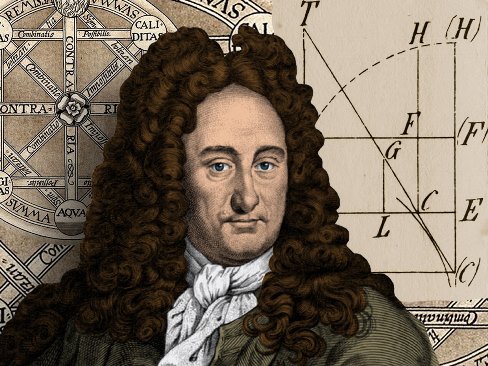

В истории западноевропейской культуры фигура гениального ученого и яркого философа Готфрида Лейбница (1646 - 1716) – это связующее звено между всей предшествующей философской и научной мыслью (античной, средневековой, эпохи Возрождения и века рационализма), с одной стороны, и классической немецкой философией, – с другой. Философские и научные идеи Лейбница оставались востребованными и в Новейшее время. Достаточно указать на Эдмунда Гуссерля, создателя феноменологического метода, о чем специально будет сказано ниже. Красноречиво также полушутливое высказывание основоположника кибернетики Норберта Винера о том, что если бы кибернетика нуждалась в святом покровителе, то не было бы для этого лучшей кандидатуры, чем Лейбниц. Сегодня выбор Винера еще очевиднее: двоичная система исчисления как математическая основа языка компьютерных программ (та самая «цифра», которая стала символом нашего времени) – это ведь тоже «изобретение» Лейбница.

1.

Несмотря на всю значимость философии Лейбница в истории западноевропейской мысли, она по-прежнему остается «плохо понятной». Именно так охарактеризовал Иммануил Кант «Монадологию» (1714), самую загадочную, написанную на закате жизни работу мыслителя. И, действительно, текст «Монадологии» вызывает много вопросов, а позиция автора трудно определяема. Например, в наших учебниках по философии Лейбниц числится как образец онтологического плюралиста, причем, в единственном «экземпляре» (!) в сравнении с бесчисленными монистами двух «разновидностей» (идеалистами и материалистами) и относительно редкими дуалистами. Такое определение философской позиции Лейбница, хотя и не лишено основания, но не вполне корректно. Уж если определять учение Лейбница по этому основанию (первичность-вторичность), то его следовало бы отнести к четвертой категории, так сказать, холистам, (от др.-греч. ὅλος «целый, цельный») для которых первичен принцип целостности. Об этом говорит уже само название философии Лейбница, в котором ключевое слово «монада» указывает в первую очередь на тотальное единство бесконечно множественного бытия.

Может быть, загадка Лейбница кроется в том, что – это философствующий математик. В этом убеждает прежде всего его общеизвестный и бесспорный вклад в развитие высшей математики, комбинаторики и математической логики. Даже сущность музыки он выражает через призму математики, как «скрытое арифметическое упражнение души, не способной себя вычислить». С таким определением спорил Шопенгауэр, усматривая в нем констатацию лишь внешнего существования музыки посредством знаков[i], однако определение Лейбница, если вдуматься, гораздо глубже и поэтичнее: «… душа, не способная себя вычислить».

Показателен и скандально известный спор с Исааком Ньютоном о приоритете в разработке дифференциального и интегрального исчисления. Впрочем, о праве первенства спорили в основном ученики блистательных математиков, а сами они считали подобные распри, не стоящими внимания[ii]. Для нас же гораздо существеннее в этом споре то, что Ньютон подошел к дифференциально-интегральному исчислению как физик (со стороны кинематики), а Лейбниц – как алгебраист. В то же время, Лейбниц, будучи не в состоянии объяснить природу всемирного тяготения (впрочем, этого не мог сделать и сам Ньютон), а не только математически описать, категорически отказывался признавать, казалось бы, очевидное – явление гравитации. Тут Лейбниц проявил себя больше как философ, ищущий основание данного явления, чем как математик.

Лейбниц потому и стал связующим звеном самых разных эпох в истории европейской философии, что истоки его миропонимания и, прежде всего, центральное понятие его философии (монада) – это пифагореизм как принцип математического понимания и описания мира. Принцип, который никогда не утратит своей значимости в философии, а тем более в научном познании мира. Напомню, что в учении Пифагора (VI в. до н.э.) исходное понятие – это вездесущая и неуничтожимая единица, она же монада (от греч. μονάδος – единица), которая противопоставляется диаде, символизирующей двойственность, противоречивость и текучесть материальных вещей. Сущность монады, нерушимой единицы бытия, Пифагор объяснял просто и наглядно: расколотый на части камень вновь образует самодостаточные единицы, которые прежде были частями единого камня.

Для многих математизация знания – это самый верный признак его научности. Об этом еще Кант говорил: «Во всякой частной науке ровно столько науки, сколько в ней математики»[iii]. Однако история человеческой мысли показывает, что в познании мира в целом, чем больше математики, тем больше мистики, которая появляется как бы в компенсацию отсутствия качественной характеристики как отдельных вещей, так и мира в целом. В самых древних представлениях о мироздании оперирование цифрами всегда было не отделимо от мистицизма. Неслучайно нумерологические идеи Пифагор, вероятно, заимствовал у иудеев, которые, в свою очередь, многое переняли из «тайных» знаний древнеегипетских и особенно вавилонских жрецов (халдеев).

Мистицизм нумерологических идей был не отделим от мистификаций во внешних ритуалах. Так, едва ли не главным условием членства в Пифагорейском союзе было почитание Пифагора как бога (не в переносном смысле, а в буквальном значении этого слова). В этом самообожествлении Пифагору пытался подражать Эмпедокл, положивший в основу своей онтологии пифагоровский принцип четверицы. Желая убедить учеников и сограждан в своей божественной сущности и личном бессмертии, Эмпедокл бросился в кратер вулкана Этна, который, однако, будто в насмешку, выбросил обратно бронзовую пряжку сандалии.

У неоплатоника и, замечу, ученика пифагорейцев Ямвлиха (III-IV вв.) монада – это божественная связь противоположностей. В этом ряду уместно вспомнить также испанского схоласта, мистика и якобы алхимика XIII века, одного из предшественников комбинаторики, на которого в своих работах ссылался Лейбниц, Раймунда Луллия (1235-1315). Именно Луллий первым сформулировал принцип, который впоследствии будет положен Гегелем в основу его системы абсолютного идеализма, – логика понятий соответствует логике развития вещей. А самый крупный мыслитель эпохи Возрождения Николай Кузанский использовал исходное для Пифагора понятие монады в трактовке понятия Бога как единства абсолютного максимума и абсолютного минимума, или монады. Наконец, надо упомянуть Джордано Бруно – страстного почитателя Кузанца, увлекавшегося также идеями полумифического Гермеса Трисмегиста[iv], почти сатаниста (разумеется, в глазах католической инквизиции). Бруно стал обозначать монадой онтологическое единство человека и Вселенной. Конечно, не была лишена мистики и «Монадология» Лейбница.

Среди множества философских идей, которые эскизно обозначены в этой небольшой по объему работе, состоящей из 90 тезисов, пожалуй, центральной была и остается идея единства тождества и различия бытия. Во всяком случае, первый вопрос (что называется, на уровне здравого смысла), который и по сей день возникает, наверное, у любого читателя «Монадологии», таков: как совместить множественность монад, т.е. простых (неделимых) и самодостаточных единиц бытия, с бытием всеединого Бога, который также есть монада и поэтому – по идее – исключает наличие в себе каких-либо частей (автономных единиц)? Правда, теологический ответ Лейбница о том, что это возможно благодаря принципу божественной гармонии, как и вытекающий из нее онтологический оптимизм (сотворенный Богом мир – лучший из возможных миров), мало кого мог удовлетворить, вызывая (и тогда, и сегодня) почти всеобщее непонимание, отторжение и уничтожающую критику.

2.

Кант, цитировавший Лейбница больше, чем других великих предшественников, отдавая должное гениальности мыслителя, – ведь именно Лейбницу Кант обязан самой известной идеей «Критики чистого разума» о субъективной природе пространства и времени, – уличал Лейбница (как и Фому Аквинского в его доказательствах бытия Бога) в амфиболии понятий. Амфиболия — (греч.) двойственность или двусмысленность понятий или фраз[v]. Кант использовал этот термин для обозначения двусмысленности рефлективных понятий, происходящей от смешения эмпирического применения рассудка с трансцендентальным. Эту «ошибку» он и усматривает в учении Лейбница о монадах.

Так, касаясь вопроса о взаимодействии сотворенных, согласно Лейбницу, Богом монад, Кант прежде всего отмечает, что категорию общения нельзя понять одним лишь разумом без внешнего [чувственного] созерцания в пространстве. «Общение совершенно непонятно в вещах, которые, обладая субстанцией, полностью изолированы друг от друга. Именно поэтому, – заключает Кант, – Лейбниц, приписывая общение субстанциям мира только так, как их мыслит один лишь рассудок, был вынужден прибегнуть к божеству как посреднику. Тогда как пространство уже а priori содержит в себе формальные внешние отношения как условия возможности реальных отношений (действия и противодействия, стало быть, общения)[vi].

«Собственное значение слова монада (как оно употребляется Лейбницем) должно бы относиться только к простому, непосредственно данному как простая субстанция (например, в самосознании), а не как элемент сложного, который лучше было бы называть атомом.»[vii] В этом замечании Кант, на мой взгляд, гениально указал на суть лейбницевского понимания монады (непосредственно данная в самосознании субстанция), но тут же отшатнулся от этой мысли, поскольку речь пошла об абсолютно непознаваемом, с точки зрения Канта, чистом бытии, а эта тема для Канта всегда была философски табуирована.

В специальном параграфе-приложении «Об амфиболии рефлективных понятий, происходящей от смешения эмпирического применения рассудка с трансцендентальным»[viii] и особенно в примечании к этому параграфу Кант подвергает тотальной критике онтологические представления Лейбница. Суть этой критики сводится к тому, что Лейбниц «принимал явления за вещи сами по себе, стало быть, за умопостигаемое (intelligibilia), т.е. за предметы чистого рассудка (хотя из-за неясности представлений о них он называл их феноменами), <…> но явления суть предметы чувственности, и к ним возможно только эмпирическое, а не чистое применение рассудка»[ix]. «Одним словом, – подытоживает Кант, – Лейбниц интеллектуализировал явления, подобно тому как Локк согласно своей системе ноогонии (если можно так выразиться) сенсифицировал [их]»[x].

Очевидный позитивный результат кантовской критики онтологии Лейбница состоял в том, что в ходе ее Кант определялся – что называется для самого себя и, конечно, для нас – в понимании таких основоположений (суждений) чистого рассудка, как: 1) тождество и различие; 2) согласие (единство) и противоречие; 3) внутреннее и внешнее; 4) материя и форма[xi]. Что же касается кантовской критики как таковой, то она сама вызывает немало вопросов. Например, довольно странно слышать от Канта такой упрек в адрес Лейбница, как «интеллектуализация явлений». Не Кант ли ввел само понятие чистого рассудка, «очищенного» от чувственных восприятий, и не он ли развивал в «Трансцендентальной эстетике» идею Лейбница о том, что пространство и время – это присущие субъекту формы организации внешних и внутренних ощущений?!

Кроме того, трудно поверить в то, что Кант, который и сам едва не назвал единство самосознания субъекта монадой, не понимал, что все монады Лейбница (а тем более Бог, выступающий посредником между всеми остальными монадами) – это отнюдь не материальные вещи, существующие в пространстве, и потому не могут быть даны в опыте (чувственном восприятии). Поэтому о каких пространственных отношениях между монадами вообще может идти речь?! Кстати, вспомним: еще Декарт полагал, что в пространстве существует только материя, а во времени – только мышление, а уж Бог и вовсе – вне времени и пространства. Он – как бы в вечности и бесконечности. Именно об этом, – может быть, в принципе невыразимом средствами человеческого мышления и языка, – и пытается говорить Лейбниц в своей «Монадологии». Ведь у Лейбница понятие монады – это способ обозначения бытия, которое столь же тотально (целостно, едино), сколь внутренне различено еще до всякого существования, т.е. как возможность существования определенных субстанций.

Не совершает ли Кант ту же самую ошибку, в которой уличал Фому Аквинского и Лейбница, но в «зеркальном» виде? По сути дела, Кант, критикуя Лейбница, рассматривает предметы понятий разума, а именно монады, как конечные чувственно воспринимаемые вещи и «требует», чтобы о них судили как о существующих в физическом пространстве материальных вещах и называли атомами. Эдакая «амфиболия» рассудочных суждений наоборот. Чем она отличается от той, что критикует Кант? По-моему, ровным счетом ничем. Кстати, именно в амфиболии упрекали Канта и А. Шопенгауэр (о чем подробнее речь пойдет в следующем параграфе), и Людвиг Фейербах, и В.И. Ленин (ссылаясь на ученика Л. Фейербаха Альбрехта Рау, Ленин критиковал Канта за неопределенность в выборе между материализмом и идеализмом[xii]). Но тут речь идет именно об амфиболии понятий. Неужели Кант, великий логик, этого не видел?

Конечно, видел, но пафос и логика кантовской критики Лейбница вполне понятны: в «Критике чистого разума» Кант стремился вычленить и проанализировать априорные (доопытные) «чистые», или трансцендентальные, формы познания, благодаря которым возможны и математика, и опытная наука, и метафизика. Например, те же основоположения рассудка о тождестве и различии, материи и форме и т.д. Для этого Канту было необходимо отделить трансцендентальные формы чувственности, рассудка, способности суждения и разума от эмпирического познания, с одной стороны; с другой – от «метафизических фантазий» о трансцендентном, лежащем за пределами всякого возможного опыта. Этим трансцендентным (для Канта абсолютно непознаваемым) было чистое бытие, тогда как монадология Лейбница – это, в сущности, попытка понять как раз трансцендентное, т.е. чистое бытие, в его связи с чувственно-эмпирическим посредством трансцендентального. Насколько удачной была эта попытка – это другой вопрос.

Таким образом, предметы философской рефлексии у Лейбница и Канта одни и те же (чувственное, трансцендентальное и трансцендентное), а установка, цели и выводы диаметрально, или лучше сказать «зеркально», противоположные. На мой взгляд, термин «амфиболия», который употребил Кант, как раз очень точно выражает суть подхода Лейбница: ему требовалось увидеть единство в разном (эмпирическом, трансцендентальном и трансцендентном). Однако для Канта – это было «запрещенной» темой в силу принципиальной непознаваемости чистого бытия. Такой запрет можно снять только в случае отождествления бытия либо с идеей, либо волей, либо материей, либо Богом. Кажется, пятого варианта не существует, если не считать вариантом «молчание о бытии» (Лао Дзы, Кант, Витгенштейн). Кроме этого, решить вопрос об онтологическом единстве мира можно только на принципах диалектики как учения о единстве противоречивого, метод которой Кант подготовил более, чем кто-либо, но никогда не применял, полагая диалектику логикой видимости. Так называемая «амфиболия» Лейбница – это не порок, а главное достоинство его учения о монадах, которое по достоинству оценил лишь Гегель.

3.

Гораздо более жесткой, чем кантовская, была критика монадологии Лейбница воинствующим безбожником и вселенским пессимистом Артуром Шопенгауэром. Теологизм Лейбница, а еще более его онтологический оптимизм, для Шопенгауэра были просто невыносимы психологически. Отсюда – ядовито-презрительный тон его критики. Например, Шопенгауэр пишет: «…единственную заслугу его [Лейбница] "Теодицеи", этой методической пространной разработки оптимизма, я вижу в том, что она впоследствии послужила поводом для бессмертного "Кандида" великого Вольтера»[xiii].

А между тем не будет преувеличением сказать, что вся философия Шопенгауэра выросла из Лейбница. Именно у него Шопенгауэр заимствовал исходный принцип своей системы – закон достаточного основания[xiv], а также (пусть и через Канта) идею о субъективной природе пространства и времени. Эти две идеи Лейбница впоследствии были развернуты в главном труде Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (1819), в котором, однако, мир предстал антиподом онтологического оптимизма – как единство, разрываемое вечной враждой мировой воли и созерцающего субъекта, определившее все проблемы и все трагедии в жизни человеческого рода. В онтологической констатации этого противоречия Шопенгауэр, бесспорно, гениален и не имеет себе равных в истории европейской философии.

Впрочем, Шопенгауэр, не отличавшийся чувством благодарности, как правило, обесценивал идеи своих предшественников. Так, констатировав, что «Лейбниц первым формально установил закон достаточного основания как главный закон всего познания и всей науки», Шопенгауэр тут же заявляет: Лейбниц во многих местах торжественно его провозглашает, но нигде отчетливо так и не сказал, а в чем собственно состоит этот закон[xv]. Закону достаточного основания Лейбница Шопенгауэр противопоставил свой как бы вариант этого закона, а фактически – собственную философию, которая без Лейбница, может быть, никогда бы и не появилась.

Напомню, что так называемый закон достаточного основания – это принцип, согласно которому каждое осмысленное выражение (понятие, суждение) может считаться достоверным только в том случае, если оно было доказано, то есть были приведены достаточные основания, в силу которых его можно считать истинным[xvi]. В сущности, закон достаточного основания – это требование доказательности, которые предъявляется к научному знанию, но у Шопенгауэра под этим названием подразумевается его онтогносеологическая концепция.

Впервые она была представлена в работе 1813 г. «О четверояком корне закона достаточного основания» – кратком изложении его докторской диссертации. Суть концепции Шопенгауэра такова. Достаточное основание – это не просто аргументы и факты в доказательстве того или иного положения, а «выражение находящейся в глубине нашей познавательной способности основной формы необходимой связи всех наших объектов, т.е. представлений: … [закон достаточного основания] – общая форма всех представлений и единственный источник понятия необходимости, единственное истинное содержание и доказательство которого состоит в том, что следствие наступает, если дано его основание»[xvii]. В сущности, здесь Шопенгауэр очень четко формулирует другой основополагающий принцип научного познания – принцип детерминизма, а затем дает его собственную интерпретацию.

Для Шопенгауэра достаточное основание – это причинность вообще, правда, не в объективном мире (такого философия Шопенгауэра просто не предполагает), а та, что определяет, как и почему субъект конструирует картину мира, т.е. представляет его. Причинность Шопенгауэр подразделяет на четыре типа: материальную, формально-логическую (он называет ее металогической), априорную (так сказать, «в духе Канта») и, наконец, волевую. Причем, последняя обусловливает собою первые три. Эта схема во многом сходна с аристотелевской[xviii], но у Шопенгауэра нет целесообразности: для него причинность, как и сама воля к бытию, всегда бессмысленна.

Главная идея, заимствованная у Канта, которая пронизывает все, в т.ч. оценочные, суждения Шопенгауэра, формулируется им так: «Нет объекта без субъекта». Причем, в шопенгауэровской интерпретации этот тезис Канта надо понимать буквально, т.е. мир есть моё представление. Нет меня, – нет и мира. С моим рождением он появляется и вместе со мною умирает. Что сделал Шопенгауэр с кантовской идеей познавательной активности субъекта? Он представил чисто гносеологическое, т.е. познавательное, отношение человека и мира, как онтологическое. Собственно, такая подмена и называется субъективным идеализмом.

Однако философия Шопенгауэра не сводится только к субъективному идеализму. В его системе есть и то, что придает и миру, и субъекту в этом мире действительность, или объективность, существования, – это мировая воля. Таким образом, у Шопенгауэра не мир, представляемый субъектом, а мировая воля к бытию – это и есть бытие мира, его подлинный демиург и его мучитель, а вот способность субъекта к созерцанию и абстрактный рассудок, задающий причинность, – это лишь орудия, средства, которыми пользуется не имеющая ни разума, ни цели воля к бытию.

Шопенгауэровский субъект, таким образом, оказывается тем (не формально-логическим, а онтологическим) достаточным основанием, определяющим не только формы и логику познания, но и формы существования мира. Даже материя – это отнюдь не «объективная реальность, данная нам в ощущения», как учил вождь мирового пролетариата, а всего лишь созерцание субъекта (почти как у Дж. Беркли, «комплекс моих ощущений»), которое становится содержанием одной единственной формы (из 12 категорий и четырех основоположений, установленных Кантом) чистого рассудка – причинности. Остальные формы Шопенгауэр счел совершенно излишними, поскольку все они, по его мнению, повторяют принцип, или отношение, причины-действия. При этом он словно не замечает того, что само понятие «отношение» a priori предполагает, что это всегда отношение между чем-то и чем-то. Никакое отношение не может возникнуть между чем-то и абсолютно ничем, в т.ч. не может быть созерцания не только без созерцателя, но и без созерцаемого (кстати, в русском языке на это указывает уже приставка «со-»).

Созерцание у Шопенгауэра – это нечто большее, чем просто ощущения, получаемые посредством пяти органов чувств (нет только, как уже сказано, созерцаемого, но сейчас речь не об этом).

В первую очередь, оно включает в себя интуицию, роль которой Кант, увы, фактически игнорировал: «… вновь и вновь мы наталкиваемся в «Критике чистого разума» на главную и основную ошибку Канта, которую я выше подверг обстоятельной критике, – на полное отсутствие различения между абстрактным, дискурсивным, познанием и интуитивным познанием. Именно это делает столь темной всю кантовскую теорию познавательной способности, вследствие чего читатель никогда не знает, о чем, собственно, идет в каждом данном случае речь; вместо того, чтобы понимать, он всегда лишь предполагает, пытаясь понять сказанное, исходя попеременно то из мышления, то из созерцания, и все время оставаясь в неуверенности[xix];

во-вторых, созерцания по Шопенгауэру всегда включает в себя чувственный опыт, который (это уже на 100% от Канта) становится содержанием априорных форм пространства и времени;

в-третьих, созерцание невозможно без обеспечивающий абстрактное познание рассудка. (Правда, Шопенгауэр, похоже, так и не понял принципиальную для Канта разницу между рассудком и разумом, на которую указал еще Николай Кузанский[xx], хотя и сделал вполне резонное замечание о том, что Канту прежде чем говорить о них, следовало бы – для ясности – дать понятие мышления вообще.)

В свете такого дифференцированного понимания созерцания, кантовская критика Лейбница Шопенгауэру представлялась (и, надо заметить, не без основания) слабой и путанной: «… [Кант] упрекает Лейбница и Локка в том, что первый свел все к абстрактным, второй — к созерцательным представлениям. … и если Локк и Лейбниц действительно совершили эти ошибки, то на Канта падает вина в третьей, охватывающей две предыдущие: он настолько смешал созерцательное и абстрактное, что возникла чудовищная двойственность, бессмыслица, ясное представление о которой составить невозможно и которая могла лишь путать, ошеломлять и приводить к спорам учеников.»[xxi]

Шопенгауэровскому субъекту, наделенному рассудком с этими двумя априорно присущими ему свойствами (способностью созерцать и придавать чувственным данным причинность), были совершенно не нужны ни объективно существующий материальный мир, ни (тем более) лейбницевский Бог с его предустановленной гармонией. В целом же философия Шопенгауэра оказалась не столько системой, сколько агрегатом субъективного идеализма (в духе Дж. Беркли и Д. Юма) и волюнтаризма. Это еще один (после манихейского, декартовского и кантовского) вариант дуализма в истории мировой философии. В данном случае – это дуализм мировой воли и созерцающего субъекта, наделенного рассудком[xxii]. Вариант отнюдь не новый, возникший еще в древнеиндийской философии, в которой волю к бытию называли просто желанием, и на которую любил ссылаться Шопенгауэр.

Хотя Шопенгауэр постоянно подчеркивал не просто разумную, но познавательную способность как самую специфическую черту человека, его субъект (эдакий homo cognates) – это отнюдь не гносеологический, эстетический и нравственный субъект Канта, но и не субъект Лейбница, в своем бытии тождественный Богу. Шопенгауэровский субъект – это автор и исполнитель картины мира, во-первых, ненастоящего, иллюзорного; во-вторых, мира, ограниченного во времени и пространстве способностями человеческого рассудка, а в конечном счете капризами мировой воли.

Философия Шопенгауэра, как, впрочем, и всякий субъективный идеализм, не могла не получить явно выраженной вульгарно-материалистической направленности и в понимании исключительно материальной природы всех объектов познания, и в крайне догматическом способе изложения. Почему? Потому что вульгарный материализм – это единственное, что отделяет и даже «спасает» субъективный идеализм от фактического помешательства в форме солипсизма (или, как называл его Шопенгауэр, теоретического эгоизма, которому, как считал философ, требуется не критика, а больница для душевнобольных), делая его не только весьма рассудочным, но и очень прагматичным и даже научным (или псевдонаучным) пониманием мира.

Именно с этими критериями (формальная логичность и здравый смысл, прагматизм и научная обоснованность) Шопенгауэр подходит к учению Лейбница. Так же, как и Кант, Шопенгауэр рассматривал монады Лейбница как конечные вещи мира существования, а вовсе не как формы бытия. Иначе говоря, Шопенгауэр критикует Лейбница за понимание того, как мир существует, тогда как Лейбница занимал совсем другой вопрос – единство бытия в его тождестве и различии. При этом, Шопенгауэр видит и почти хвалит в Лейбнице только то, что, хотя бы формально как-то согласуется или просто совпадает с его собственным миропониманием (например, важнейшее положение Лейбница о том, что монадам присуще созерцание и что, в сущности, монада – это и есть субъект познания[xxiii]), а всё, что не совпадает с его личным представлением, высмеивает и категорически отметает.

Правда, критика лейбницевского теологизма у Шопенгауэра причудливо сочетается с не менее мистическим представлением о вечном переселении бессмертных душ. Наверное, даже законченный пессимист не может окончательно похоронить в себе надежду обрести, если не вечное блаженство, то хотя бы избавление от страданий и, если не в этой жизни, то хотя бы в другой, и если не в жизни, то хотя бы в небытии, т.е. ценой утраты своей не просто души, а личности. Так что Шопенгауэр – при всем своем воинствующем атеизме – был озабочен отнюдь не только вопросами истины, интеллектуальной честности и строгой научности, но и вопросами сугубо религиозными и, может быть, ничуть не меньше, чем всякий другой человек.

Но самое печальное даже не это, а то, что Шопенгауэр (возможно, в силу с каких-то особенностей его психики) был мало способен чувствовать, понимать и тем более принимать какой-то иной, отличный от собственного, взгляд на мир, точнее, отношение к этому миру, поэтому «объяснял» все отличия от собственных суждений глупостью, наивностью, корыстолюбием, а то и злонамеренностью оппонентов. Но такая критика (по принципу «сам дурак») лежит уже за пределами собственно философской и научной полемики, и мне не хотелось бы уподобляться герою этого параграфа. Поэтому, в качестве итоговой характеристики отношения Шопенгауэра к монадологии Лейбница, приведу на удивление корректное, хотя и не лишенное обычной надменности, признание самого Шопенгауэра, которое содержится в его работе «Критика кантовской философии» (18??): «… заслуги [Лейбница] в области философии я отрицать не намерен, хотя, в сущности, мне так и не удалось вникнуть в его монадологию, предустановленную гармонию и identitas indiscernibilium [тождество неразличимых – лат.]».[xxiv]

Для Шопенгауэра Лейбниц оказался (во всех смыслах) выше его понимания. Вот уж где мы обнаруживаем весьма наглядное подтверждение, так сказать, «монадности» его личности (напомню, монады Лейбница непроницаемы, самодостаточны и неизменны), которая не способна ни к пониманию другого философского мировоззрения, ни к развитию собственного[xxv]. Философское мировоззрение Шопенгауэра, однажды сформировавшись, тотчас же догматизировалось. Не случайно его приверженцы, как правило, не способны к развитию в общении с оппонентами. Они их просто отторгают подобно тому, как Шопенгауэр совершенно не мог терпеть ни самой философии Гегеля, ни стиля ее изложения.

Однако, чтобы что-то критиковать и даже полностью отвергнуть, предварительно надо это «что-то», как минимум, понять, но какого бы то ни было понимания той же теологии, на которой выросла монадология Лейбница, у Шопенгауэра просто не было, о чем он не раз и сам заявил, в т.ч. в связи с кантовским понятием идеала чистого разума: «… глава о трансцендентальном идеале, <…> сразу же переносит нас в закоснелую средневековую схоластику. Можно подумать, что слышишь самого Ансельма Кентерберийского. Появляется ens realissimum [воплощение всех реальностей], содержание всех утвердительных положений, причем с претензией на то, чтобы считаться необходимой мыслью разума! — Что касается меня, то я должен признаться, что для моего разума такая мысль невозможна и что со словами, ее обозначающими, я не могу связать ни одной определенной мысли…[xxvi]

Чего не мог, а скорее всего, просто не хотел понимать Шопенгауэр ни в схоластике, ни монадологии Лейбница, ни даже в кантовской концепции идеала чистого разума? Того, что субъект Лейбница потому и неразличим в своем тождестве с иными монадам, что все они суть бытие, или Бог, как творящая монада. Это отнюдь не одинокий в своём существовании шопенгауэровский субъект, который, принуждаемый деспотичной волей к бытию, посредством своего рассудка конструирует – часто вопреки и всегда во вред себе – бесконечное множество материальных форм в пространстве. А вот субъект Лейбница, как и субъект Канта, создает смыслы и ценности, действенность, или влияние, которых в жизни человека и человечества ничуть не меньше материально-физической причинности.

Не сомневаюсь, что Шопенгауэр, это прекрасно осознавал. Об этом свидетельствует своего рода идефикс философии Шопенгауэра, а именно тотальное отрицание смыслов и ценностей. Однако возникает вопрос: почему и с какой целью эта, казалось бы, недостойная человека установка, почти вандализм (отрицание ценностей и смыслов) стала одной из доминант в учении Шопенгауэра? Ответ очевиден. Объективно существующий мир его не устраивает по многим известным причинам (нужда, страдания, скука, смерть и т.п.), но изменить его практически он не может (слишком слаб или ленив для этого, и всегда хочет оправдать себя, переложив вину за эту слабость или лень на другого). Остается одно – вообразить себя творцом мира. Быть, хотя бы в своих фантазиях, всемогущим Богом.

Это еще один вариант, увы, отнюдь не фантастического, а весьма и весьма распространенного способа существования человека, основанного на человеческой зависти к вымышленным богам. Об этом свидетельствует само появление и чрезвычайная (почти площадная) популярность философии Шопенгауэра по сравнению с множеством совсем иных учений (с другой онтологией, эстетикой и нравственно-практической направленностью). Она всегда была слишком проста для понимания и слишком плебейская, чтобы вдохновлять снобов от философии. Разве что полубезумного Людвига Витгенштейна, который на полном серьезе пытался уйти от всякой реальности еще дальше, чем старался сделать вид Шопенгауэр.

Это лишний раз свидетельствует о справедливости гипотезы Лейбница о внепространственном сосуществовании в едином бытии бесконечного множества самых различных типов «созерцания». И существование каждого из них, если не оправдано, то во всяком случае детерминировано (кстати, в полном соответствии с концепцией Шопенгауэра закона достаточного основания), а, может быть, и безусловно необходимо.

Кроме того, это означает, что предустановленная гармония и вытекающий из нее онтологический оптимизм Лейбница – это далеко не прекраснодушная наивность. В чем-то такой оптимизм более суров (как принцип стоиков) и мрачен, чем шопенгауэровский пессимизм, в основании которого лежит отнюдь не лишенный каких бы то ни было иллюзий трезвый взгляда на мир, а самый обыкновенный подсознательный страх перед смертью, присущий каждому психически нормальному человеку. И уж точно оптимизм как нравственный принцип гораздо труднее в своем практическом применении, поскольку требует от человека не только твердой воли, но порой и «нечеловеческих» усилий быть.

(продолжение следует)

[i] Письма Лейбница, собранные Кортольтом. Цит. по: Шопенгауэр А. О четверояком корне... Мир как воля и представление. Т.I. Критика кантовской философии – М.: Hayка, 1993. С.611. Примечание 50.

[ii] См.: Антон Евсеев. Курьезы науки: Лейбниц не понимал самого себя

https://www.pravda.ru/science/1134895-leibniz/

[iii] Кант И. Кант И. Метафизические основы естествознания. // Кант, Иммануил. Сочинения в шести томах. – М.: Мысль, 1966. Т. 6. С.58.

[iv] Гермес Трисмегист. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82

[v] Литературная энциклопедия: В 11 т. — [М.], 1929—1939. https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_literature/

[vi] Кант И. Критика чистого разума. – М.: Мысль, 1994. С.184.

[vii] Там же. С.278.

[viii] Там же. С. 198.

[ix] Там же. С. 198-200.

[x] Там же. С.202.

[xi] Там же.

[xii] Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Т. 18. С. 133.

[xiii] Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т.II. – М.: Наука, 1993. С.575.

[xiv] «…ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым, — без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе, хотя эти основания в большинстве случаев вовсе не могут быть нам известны». — Лейбниц Г. Монадология // Антология мировой философии. Том 2. С. 455.

[xv] Шопенгауэр А. О четверояком корне... Мир как воля и представление. Т.I. Критика кантовской философии – М.: Hayка, 1993. С. 18.

[xvi] Закон достаточного основания не формализуется, не является формальным логическим законом и не принадлежит к логике в собственном смысле слова. Он введён из общенаучных методологических соображений, здравого смысла, и направлен против размышления, соблюдающего формально-логическую правильность, но принимающего на веру произвольные, ничем не обоснованные суждения, против различного рода предрассудков и суеверий; он призван выразить то фундаментальное свойство логической мысли, которое называют обоснованностью или доказанностью. Запрещая принимать что-либо только на веру, этот закон выступает преградой для интеллектуального мошенничества и является одним из главных принципов науки (в отличие от псевдонауки). - Гусев Д. А. Краткий курс логики. — М, 2003. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

[xvii] Шопенгауэр А. Т.1. С.72. (курсив мой – А.Ч.)

[xviii] Аристотель "Метафизика" // соч. в 4 т. М., 1976. http://taby27.ru/sdachi-rabot/sdacha_rabot_po_folosofii/%20%20%20101.html

[xix] Шопенгауэр А. Т.1. С.555. Курсив мой – А.Ч.

[xx] Николай Кузанский. О предположениях // Николай Кузанский. Сочинения: в 2 т. – М., 1980. Т. 1. С. 188.

[xxi] Шопенгауэр А. Т.1. С.557.

[xxii] Субъект Шопенгауэра – это не только спинозовская causa sui [причина самой себя] (эта идея Спинозы очень нравилась Шопенгауэру), но и тот, кто сам себя любит (почти как в школьном сочинении: «Его глаза с нежностью смотрели друг на друга»). Ненавидеть он может лишь мир как своё представление. Для субъекта мир не имеет никакой ценности, а только мешает ему, поскольку приносит одни страдания, поэтому субъект не только творит мир, но и стремиться (опять же благодаря рассудку) от него избавится, если не посредством уничтожения мира или самоубийства (что в данном случае одно и то же), то хотя бы путем квиетива (укрощения и успокоения) личной воли либо, как вариант, обустроив свою жизнь по возможности максимально комфортно для себя. Отсюда – «нравственный» идеал такого субъекта – эгоцентризм: всё для себя и ничего для другого, который нужен субъекту только для того, чтобы этот другой мог сострадать ему. Причем, это правило ничуть не обязывает субъекта самому сострадать кому-либо. Но каков субъект, таков и творимый им мир. Такой мир, действительно, невозможно ни ценить, ни любить. В нем всё плохо, и нет никакой надежды, поскольку надеяться не на что, не на кого, а главное – незачем. Отсюда – знаменитый шопенгауэровский пессимизм (почти как у А.С. Пушкина, «На свете счастья нет, а есть покой и воля»), а также воинствующий атеизм Шопенгауэра, облаченный в форму требования научности в представлениях о мире.

[xxiii] Шопенгауэр А. Т.1. С. 28-29.

[xxiv] Шопенгауэр А. Т.2 С.575. (Курсив мой – А.С.)

[xxv] Конечно, в гораздо большей степени, чем Шопенгауэру, эта «монадность» присуща и догматически-ортодоксальным марксистам, абсолютизирующих так называемый классовый подход, и радикальным националистам, и фашиствующим либералам, и фанатичным сторонникам любой религии. При всем внешнем отличии, им всегда присущи четыре признака: 1) установка, что есть моё мнение и неправильное, т.е. они никогда не сомневаются в своей правоте; 2) единственный способ разрешения философско-идеологических и религиозных споров – физическое устранение оппонента; т.е. последнее слово – за материально-физическим результатом; 3) идея, или цель, уже тем хороша, что оправдывает средства; муки совести – не их стихия; 4) их подлинный «нравственный категорический императив» в области морали, права и политики всегда предельно прост: поступай агрессивно, исходя из того, что лишь ты – носитель добра, а все другие – воплощение зла. Суть проблемы тут не в представлении о том, на чьей стороне добро, а на чьей зло (все думают одинаково), и даже не в столкновении жизненных интересов, а в агрессии ради агрессии. Интерес тут часто не причина, а всего лишь повод, чтобы разрушить то, что есть. Даже во вред себе.

[xxvi] Шопенгауэр Т.2. С.585.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы