Апейрон. Философский диалог в письмах

1.

16.06.2021. Николай Куликов:

Уважаемый Александр Степанович!

Редакция журнала "Топос" сообщила мне о Вашем положительно отзыве о мой работе "Апейрон - очарование непостижимого" из цикла "Бесконечность, или Долгая, долгая дорога в небо" https://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/beskonechnost-ili-dolgaya-dolgaya-doroga-v-nebo-1. Буду рад услышать Ваше мнение о моей работе более подробно.

С уважением,

Николай Куликов

2.

19.06.2021. Александр Чупров:

Здравствуйте, уважаемый Николай Рудольфович!

Спасибо, что откликнулись на моё предложение, сделанное через Валерию Юрьевну Шишкину. Я писал ей, что был очень впечатлен Вашей историко-философской работой об Анаксимандре и центральном понятии его философии - апейроне, которое Вы сочли целесообразным писать с большой буквы.

Прежде всего, мне понравился Ваш литературный стиль. Красивый и удивительно ясный, я бы сказал, прозрачный, как хрусталь. Импонирует Ваша деликатность в оценках утверждений и позиции разных исследователей. Не мог не отметить Ваш профессионализм в работе с древнегреческими терминами, источниками и современной литературой, в том числе с зарубежными работами, что придало Вашему исследованию основательность и информативность. С удовольствием и пользой буду при необходимости ссылаться на Вашу работу в лекциях и статьях.

Если я верно понял Вашу «путеводную идею», то она состоит в том, чтобы интерпретировать понятие Апейрона как тяготеющее к понятию бытия и даже бытия, тождественного понятию Бога, как это в средние века сделал Фома Аквинский. Возможно, поэтому Вы и сочли возможным писать этот термин с большой буквы как имя собственное, подчеркивая его всеобщность и уникальность. Отсюда «разведение» Апейрона с представлениями о Хаосе, Космосе, первоматерии Фалеса и бытии Парменида.

На мой взгляд, Вы верно подчеркнули первостепенную роль мифологического источника в становлении ранней древнегреческой философии, в т. ч. философии Анаксимандра, и вместе с тем отмежевание философии от мифологии в направлении выработки сугубо рационально-абстрактных понятий. Однако этот процесс автоматически означал и нетождественность символических понятий-образов древнегреческой мифологии системе понятий, которая начала складываться в ранней древнегреческой философии. Как бы ни было родственно понятие Апейрона Хаосу, Урану или Кроносу, Апейрон по определению не может быть ни первым, ни вторым, ни третьим. Апейрон – это не символ Хаоса как исходного состояния для последующего уже упорядоченного мира (Космоса), не символ места как такового (Урана в союзе с Геей), ни времени как единства вечности и преходящности (Кроноса и его жены Реи).

Но и до христианского Бога Апейрон «не дотягивает». Это в законченной системе древнегреческой мифологии миром правит Зевс (символ закона) и его жена Гера (символ страсти, мировой неразумной воли). Нет в Апейроне и платоновско-аристотелевского Блага как идее всех идей или формы всех форм, а тем более истечения (эманации) той благодати, посредством которой Единое Плотина творит Логос и Мировую душу, а лишенная благодати материя оказывается злом. Наконец, Апейрон это не личность, какой предстало бытие Бога у средневековых схоластов, которые впервые радикально и окончательно развели бытие как божественный акт вечного творения и существование конечных вещей как результат этого творения.

В заключении хочу еще раз поблагодарить Вас и одновременно поздравить с замечательным историко-философским исследованием.

С уважением,

Чупров Александр Степанович

3.

30.06.21. Николай Куликов:

Здравствуйте, уважаемый Александр Степанович!

Благодарю Вас за Ваши поздравления и высокую оценку моей работы.

Исходной точкой моего поиска можно считать вопрос о бесконечном, точнее, о «человеческом измерении» бесконечного. В предисловии к циклу, которое я назвал «Вслед за горизонтом», я попытался показать это: Мы не имеем неоспоримых подтверждений существования чего-либо бесконечного и только наши впечатления указывают на неё. Эпиграфом ко всему циклу стали слова моего преподавателя философии Г. В. Чефранова : «Бесконечность – это что-то невообразимо сложное, таинственное и, вместе с тем, имеющее прямое отношение к самому смыслу существования человека». В своё время при прочтении «Письма Гаю монаху» из Ареопагитического корпуса меня поразила его метафоричная ясность. Эти несколько строк открыли для меня значительно больше, чем я мог бы почерпнуть из самых усердных штудий. Выделю наиболее яркий фрагмент, его окончание и резюме: «…полное неведение и есть познание Того, Кто превосходит все познаваемое». Наверное, именно этот текст и следует считать исходной точкой главного моего философского интереса. Ну и Апейрон в свою очередь очаровал меня той же непостижимой ясностью, «открытой тайной» в духе Ареопагитик. Если прагматично, Апейрон – наиболее ранняя зафиксированная интуиция о бесконечном, при этом наиболее чистая, не затуманенная избыточными образами и объяснениями. Взявшись за заявленную тему, минуть Апейрон было бы невозможно.

Написание с большой буквы слова «Апейрон» связано со стилистическими соображениями. Мы говорим о Неименуемом, Непостижимом, но конкретном первоначале. Правила построения нашей речи требуют в таких случаях использовать в качестве имён эпитеты. Хоть это и противоречит принципу историзма, я думаю, в данном случае это оправдано. Иначе возникает диссонанс, некоторая неловкость, когда Хаос, Океан – имена собственные, а апейрон пишем «по правилам». И, да, для Анаксимандра – Апейрон, безусловно, прежде всего, образ, не отвлечённое понятие. Апейрон – переживается как факт личного опыта. Здесь намечается та динамика, в которой образ, очищенный от антропоморфизмов, как чего-то ложного, со временем обращается в абстрактное понятие. А «диалектика мифического образа» следует другому мироощущению, рискует при этом запутаться во взаимоотношениях и смыслах сложных образов, и это ведёт к риску подмены понятий. Следствием становится эзотеризм, «знание» для посвящённых, что можно наблюдать, в частности, в орфических культах. В христианский период аналогом этих культов можно считать гностицизм. (Для меня так и осталось загадкой, какое значение в рамках христианской доктрины спасения имеет «знание» в какую сторону «перелилась плерома».) На мой взгляд, расхождение этих интенций и есть причина нетождественности символических понятий-образов мифологии и системы понятий древнегреческой философии.

Апейрон можно считать совершенным бытием. Однако я не стал бы приводить его к понятию Бога, тем более Бога как совершенного бытия, как это сделал Фома Аквинский и как это принято в схоластике. Неправилен, на мой взгляд, сам подход «по Аристотелю». Аристотель рассматривал в качестве первоначала некий «перводвигатель», а не личного Бога. В Вашей статье Вы сравниваете мнение Николая Кузанского с мнением Аквината: «Фома Аквинский в понимании мира исходил из тождества бытия и Бога, Кузанец делал акцент на тождестве Бога и человека как творца», и видел в Боге неисчерпаемую возможность бытия. Несомненно, его мнение – следствие хорошего знакомства с восточной традицией богословия и его дружбы с Виссарионом Никейским. Разница между двумя системами христианского мироощущения достаточно велика и не сводится к разнице понятий (здесь различия не столь существенны). Тем более велика разница между античным и христианским миропониманием. Если в античном мировоззрении справедливость (ещё в Апейроне) считается благом, то христианское мировоззрение (по меньшей мере, восточных церквей) можно выразить словами преп. Исаака Сирина, который справедливость относит к области зла. Область добра – милосердие.

Апейрон, как понятие, неявно содержит в себе многие представления, которые будут развиты в последующих философских системах. Функция праведного суда наводит на мысль о справедливости и благе, но эта тема здесь только обозначена, не развита. Обозначена удачно, как универсальный космический принцип, который назван в моей статье «принцип гармонии». Наверное, нет необходимости говорить о родственности анаксимандрова Апейрона и Единого Плотина. Малая разработанность темы Апейрона – это благо, это пролог, «чувство ранней весны», обещающей скорые и богатые плоды. Но меня не оставляет мысль, что на этом пути что-то наиболее важное было утрачено, что редукция, спутница любого разъяснения, могла бы быть меньшей, а полнота идеи раскрыта богаче и глубже.

С уважением.

Куликов Николай Рудольфович

4.

04.07.21. Александр Чупров:

Здравствуйте, уважаемый Николай Рудольфович!

К сожалению, не имел возможности ответить раньше. Исправляюсь.

С большим интересом и удовольствием прочитал Ваш ответ. Не часто встречается собеседник не просто образованный, а глубоко и тонко понимающий философскую проблематику. Бесконечное – это очень опасная для человеческого ума тема, и немногие решаются, вопреки инстинкту самосохранения, даже прикоснуться к ней. Ваша трактовка Апейрона как наиболее ранней зафиксированной интуиции бесконечного оригинальна и глубока.

В литературе апейрон традиционно связывают даже не с бытием, а первовеществом, а сам термин переводят обязательно двумя словам: «беспредельное» и «неопределенное» (т.е. еще не принявшее форму). Поскольку эту двойственность сама по себе не может подчеркнуть древнегреческая приставка α, означающая отрицание вообще, то у греков существовало два варианта написания этого слова: άπειρον (бесконечное) и άπειρων (неопределенное). Но еще любопытнее анализ корня πειρ (буквально «остриё») в глаголах πειράω πειρη, которые относятся к касанию, попытке, пробе, нащупыванию предела, познанию и мудрости. Поэтому у Платона и Аристотеля употребляется еще и термин ἄπειρος (безграничный по отношению к чему-то и даже несведущий, необразованный, неученый, незнающий, т.е. не чувствующий и не знающий границ). Более того, апейрон можно связать с чем-то вообще непознаваемым и даже, как у Есенина, несказанным: «… тот вечерний несказанный свет».

Как бы то ни было, Ваш учитель философии Г.В. Чефранов, говоря о бесконечности, справедливо связал это понятие со смыслом существования человека. Человек – это и есть то конечное, по отношению к которому только и можно говорить о бесконечном.

Для себя я решаю этот вопрос так. Понятие бесконечного не может быть определено позитивно (условно «катафатически»), а только «апофатически», через отрицание конечного, т. е. имеющего какие-то определенные параметры существования в пространстве и во времени. Ничего более убедительного, чем трактовка этих понятий (времени и пространства) у Канта, я не знаю. Правда, точка зрения Канта чаще всего понимается очень примитивно. Обычно думают, что Кант отрицал объективный характер существования времени и пространства. А между тем Кант говорил как раз об ОБЪЕКТИВНО присущих человеку формах чувственного познания. Но даже не это главное, а то, что время и пространство связывалось Кантом с неизменностью, как само БЫТИЕ, человеческого трансцендентного Я, по отношению к которому Кант и давал определения времени и пространства.

Время вообще есть ИЗМЕНЧИВОСТЬ мира существования конечных вещей по отношению к постоянству вечного и бесконечного бытия, поэтому Хайдеггер писал, что время – это «ничто-из-сущего», имея в виду, что это не какая-то материально-физическая вещь, а объективно существующее ОТНОШЕНИЕ к объективной вещи, отношение, которое схватывается интуитивно и осознается (рефлексируется) посредством мышления.

Так называемое объективное (физическое или астрономическое) время – это изменчивость рассматриваемого объекта (от самой элементарной, известной на сегодня физикам, частицы до наблюдаемой вселенной) по отношению к тому, что берется за условно неизменную единицу измерения. "Человеческое" время - это отношение изменчивости внешнего мира по отношению к постоянству созерцающее Я (Кант. "Критика чистого разума"). "Психологическое время" — это ПЕРЕЖИВАНИЕ человеком того, что и как изменяется в его, человека, природной и социальной (не важно – реальной или виртуальной) среде обитания. Все названные четыре "вида" времени объединяет то, что там, где есть время, точнее, временнАя характеристика объекта, там всегда есть отношение и наоборот. Аналогичным образом обстоит дело с пространством.

Вот почему о бесконечности и вечности человек может говорить лишь в контексте своего существования во времени и пространстве, точнее, своего бытия и существования или, можно сказать, как это делал Г.В. Чефранов, «смысла существования человека».

Что касается богословских споров между гностиками и ортодоксами, христианских и языческих мыслителей, о которых Вы пишете, то я не настолько «в материале», чтобы формулировать свою позицию. Хотя не известная мне ранее мысль Исаака Сирина о справедливости как о том, что она относится к области зла (в отличие от милосердия), мне кажется понятной и даже близкой. Действительно, о справедливости можно говорить лишь применительно к миру тварному, миру конечных вещей, где каждая вещь (в т. ч. одушевленная) претендует на истину и господство за счет другого. Только здесь и может появиться понятие справедливости, которое всегда носит конкретно-исторический, а потому ограниченный и переменчивый характер и касается лишь МЕРЫ допустимого зла.

С уважением,

АСЧ

5.

16.07.21. Николай Куликов:

Здравствуйте, уважаемый Александр Степанович!

Корень πειρ и образованные от него слова интересны. Πειράω – испытывать, пробовать, узнавать, но и стараться. Πειράζω – тревожить, искушать. Πεῖρα – опыт, проба, испытание, покушение, а πειρά – остриё, лезвие, πεΐραρ – предел, конец (даже верёвка), то возможно изначально πειράω – найти предел, то есть коснуться и нащупать. При этом другая форма глагола от этой же основы πείρω – пронзать, прокалывать. (По словарю Вейсмана) Может эти предположения и поспешны, но на этих примерах наглядно видно, как на основании простого понятия разворачивается сложное «поле смыслов», содержащее в себе, как может казаться, и несовместимые значения. То же происходит и в интересующем нас случае отрицания. Меня особенно интересует значение – «узнавать». То есть ἄπειρον может означать и непознаваемое, или же непостижимое (как вынесено у меня в заголовок: «…очарование непостижимого»). Значение «непостижимый» существует параллельно основному, подразумевается: беспредельное или неисчерпаемое, значит и непостижимое. И этот «гносеологический» оттенок особенно важен, он и создаёт тот эмоциональный настрой, является едва ли не ведущим в развитии интереса к объекту, имеющего качества беспредельного. И именно этот момент имеет непосредственное отношение к человеку, «вскрывает» его. Другой случай отрицания, когда используется это же слово в значении необразованный или невоспитанный, то есть не получивший границ, формы. (Интересно сравнить с нашим представлением об ограниченном, как недостаточно умном, человеком с узким кругозором.)

Да, вспомнил о книге Онианса. У него целая глава, посвящённая Πειρατα. Но перечитывать уже не буду, иначе письмо никогда не будет закончено.

Однако, думаю, соотносить форму с омегой (άπειρων) конкретно с понятием «неопределённое», всё же, не верно. Примеры из Илиады и Теогонии не подтверждают это. Ἑλλήσποντος ἀπείρων (Илиада XXIV.545) Беспредельность пролива Геллиспонт может быть истолкована только в смысле протяжённости. Так же δῆμος ἀπείρων (Илиада XXIV.545) не может сообщать о неопределённом, а только о «неисчётном», многочисленном народе. Тоже и в Теогонии: «πόντος ἀπείρων» (беспредельное море) (Теогония 629). Да и в словаре Вейсмана эта форма упоминается именно как поэтическая. Действительно, использование «большой о» (о-мега) вместо «малой о» (о-микрон), предполагает некоторое растягивание звука, что придаёт некоторую торжественность звучанию.

Как я понимаю, понятие бесконечного может быть воспринято только как первоначальная интуиция, как очевидность, не требующая доказательств. Я не использую здесь термин «априорное», так как априорное – это по отношению к другому знанию и этот термин предполагает другой стиль рассуждений, «по другую сторону мысли». Очевидность бесконечного не может быть открыта логическим путём, но она может быть дана, например, метафорически (это одна из возможностей). Метафора здесь – это скорее трамплин для понимания, неотрефлексированной ясности о чём-то, «самой-по-себе ясности», если так можно выразится. Можно употребить слова «озарение» или «просветление» (но я этого слова избегаю, чтобы не давать неверные аллюзии и не уводить в сторону) и им подобные, здесь они уместней. Это потрясение ума парадоксальностью. Известный геометрический образ круга и многоугольника с количеством граней, стремящимся к бесконечности, предложенный Николаем Кузанским, может быть использован как иллюстрация: круг и многоугольник никогда не станут тождественными, какие бы ни прилагались усилия. Нужен качественный переход от рассуждения к умному созерцанию, интеллектуальной интуиции. Это должно быть озарение. Вопреки общепринятому мнению Кузанец говорит здесь не просто о соотношении истины и познания. Ценитель «Ареопагитик» и не мог представлять себе дело так упрощённо, ведь «стремящимся к познанию света и сущего недоступно неведение Бога». «Полное неведение» у Ареопагита, только в котором возможно познание Бога – это другое состояние ума, и оно не может быть достигнуто бесконечным познанием. Это путь аскета-мистика. Кузанский различает рассудок и разум. По его мнению, бесконечное, так же как и совпадение противоположностей в бесконечном, для рассудка недоступны, но они доступны для разума. При этом Кузанец говорит об обожении.

Мы находим это знание в себе, даже не знание, а нечто, что свойственно нашей природе. Это как бы узнавание себя. Человек может не задумываться об этом или не понимать, как это возможно, но, как я полагаю, «знание бесконечности», не всегда явное и для самого носителя, отдельного индивида, и есть основа интеллектуальной творческой деятельности. Даже просто творческой деятельности. Это тот творческий порыв, который способен создать новое, иное, отмеченное стремлением и волей конкретной личности. Без этого сокровенного знания перед нами будет человек-регистратор, который, подобно отлаженной машине, способен обрабатывать по готовому алгоритму данные, и не более того. Кто-то должен запустить этого «человека», подготовить программу для него, определить его ценности и цели, полностью «детерминировав» при этом. Его детерминированная «свобода» – иллюзия свободы, а мир тогда – театр марионеток, бессмысленный в своей ненужности, ибо в нём не может быть Любви.

Если говорить не о бесконечности, а о бесконечности чего-либо, в первую очередь, конечно, бесконечности пространства и времени, то можно с уверенностью утверждать, что ни конечность, ни бесконечность Вселенной (или чего-либо) не могут быть доказанными с достаточной уверенностью. (Одной линейности пространства, которая считается на данный момент доказанной, для этого недостаточно.) В нашей системе представлений возможно или одно, или другое, и третьего решения не дано. Но ни один вариант ответа не снимет вопрос о бесконечности. Просто сказать, что Вселенная либо конечна, либо бесконечна, мы тоже не можем. И в одном, и в другом случае это будет натяжка, продиктованная, скорее всего, не объективными научными данными, а своими мировоззренческими пристрастиями. Неразрешимость для нас этой дилеммы говорит о том, что мир устроен значительно сложней, чем нам это представляется. А наше представление о мире всего лишь модель, построенная на особенностях нашей природы и от природы нашей зависимое. Однако мир не иллюзия, мир реален, и наше отражение его – модель, основанная на нашем объективно существующем субъективном восприятии, а потому рассчитывающая на определённую достоверность. Это моё убеждение, думаю, вполне кантовское.

Я говорю, что не знаю, что есть то, что мы воспринимаем как пространство и время. Это не об иллюзиях, это о реальности и нашем восприятии реальности. Нужно ли нам разрешение этой задачи? Это наше стремление трудно назвать рациональным. Почти всегда за скобками остаётся вопрос, зачем мы стремимся решить не решаемое. Ответ на этот вопрос может быть по-гераклитовски честен: «Мы ищем себя». Найти себя можно только в себе, и один из способов – рассматривать отражение мира в себе. Это и есть «долгая, долгая дорога…». Есть другая, короткая, но дорога куда более трудная. Дорога через человеческую природу, одной из характеристик которой и является бесконечность. Это дорога аскетического совершенства, а в христианстве это звучит полнее и определённее: дорога любви Христовой. В подтверждение слова Исаака Сирина: «Он — Тот, Кто живет во свете естества Своего, Тот, Кто захотел приблизить тварь к облаку вечной славы Своей; Кто дал венец Своей бесконечности твари, которую Он создал...» (II/10, 24). Я бы не хотел спешить с комментариями к словам преп. Исаака, но не привести их не могу.

Ваше определение справедливости как меры допустимого зла мне кажется весьма удачным.

С уважением,

Куликов Николай

6.

16.07.21. Александр Чупров:

Еще раз, здравствуйте, Николай Рудольфович!

Вы совершенно точно обозначили важнейший момент в понимании Апейрона. Очарование непостижимого – это, конечно, не только и даже не столько рациональная «гносеология», сколько эмоциональное переживание человеком своей причастности к бесконечному (неслучайно слово «гносеологический» оттенок, Вы взяли в кавычки, подчеркивая условность этого термина в данном контексте). Это и восторг перед ним, когда дух захватывает, и одновременно понимание невозможности «схватить» и разложить бесконечность в конечных формах человеческой логики. Благоговение и смирение. Почти «на коленях богов» Ричарда Онианса. Своего рода «обожествляющий агностицизм», переживаемый смертными перед лицом бесконечного.

|

'Εναν κόσμο άπειρων απολαύσεων που σκανδαλίζουν τις αισθήσεις και προκαλούν το πνεύμα σας.

|

Мир неопределенных наслаждений, испытывающих ваши чувства и интеллект.

|

То, что смысловое поле слова άπειρον (как и его торжественно-поэтической модификации άπειρων) охватывает самые разные, хотя и накрадывающиеся друг на друга значения от бесконечного и беспредельного до неопределенного непознанного, неизвестного и даже невежественного, очевидно. Однако случайный пример, тут ничего не решает. Гораздо важнее то, какой смысловой оттенок задаётся контекстом, как в буквальном (текстуальном), так и культурно-историческом значении слова «контекст». А вот тут существует как минимум две традиции.

Одна связана с именем Аристотеля. Согласно ей милетская школа – это прежде всего поиск Фалесом и его учениками, а также более поздними последователями (вплоть до Энгельса) единого для всего мироздания вещественно-материального первоначала: фалесовской воды (точнее, спермы), анаксименовского воздуха, гераклитовского огня, земли Эмпедокла или демокритовских атомов. Принадлежность Анаксимандра к милетцам никто не оспаривает (он – ученик Фалеса и учитель Анаксимена), поэтому интерпретация апейрона как универсального, еще неопределенного материально-вещественного начала в академической (особенно в советской, в сущности, марксистской) философии на протяжении столетий по сей день остается господствующей. Игнорировать и не считаться с этой традицией невозможно.

Другая традиция выросла из сомнений в истинности первой. Сама неопределенность анаксимандровского понятия άπειρον всегда провоцировала эти сомнения и порождала споры в его интерпретации, в том числе среди советских историков античной философии (см. работы Чанышева, Лосева, Тахо-Годи и др.). Неопределенность понятия άπειρον задается уже чисто терминологически, точнее, морфологически. В данном случае приставка ά означает простое отрицание конечности. Буквально, хотя и неуклюже, слово άπειρον следовало бы переводить как «неконечное», но традиционно переводят как «бесконечное», «беспредельное», «неопределенное». Замечу, что все эти три слова (в отличие от «неконечного»), содержат не одну, а две приставки. «Без» – это указание на отрицание связанности с чем-либо (в данном случае – конечности). Сравните c английским without (буквально «с» и «вне»). Точно также двойной оказывается приставка «не-о-пределённый». Сравните слова с одной приставкой: «о-формленный», «об-резанный» в отличие от слов с двумя приставками «неоформленный», «необрезанный», а тем более со словом «безобразный», в котором присутствуют семантические «следы» трех приставок – не, с, о.

Ваша концепция Апейрона явно тяготеет ко второй традиции. Я нахожу ее более тонкой, чем первая традиция, дифференцирующей развитие идей основателя милетской школы Фалеса. Она выявляет метафорический, находящийся как бы между логикой и мистикой, вектор этого развития. В свете Вашей концепции становится понятным, что милетская школа – это не только сугубая натурфилософия, или античный материализм, как это принято характеризовать в энциклопедиях и вузовских учебниках, а фигура Анаксимандра предстает не только как развитие «линии Фалеса», но и как антитезис её. В этом смысле Анаксимандр стоит особняком, в сущности, вне милетской школы, оказываясь предтечей Гераклита и Парменида. С первым его роднит «антиномичность» (как единство тождества и различия) фалесовскому подходу. Со вторым – интуитивно-метафорическое предчувствие не постигаемого эмпирически и в этом смысле невещественного вечного, бесконечного, единого и единственного бытия, исключающего небытие, которое у Пифагора предстало как умопостигаемое число, а у Платона как столь же умопостигаемая идея. Таким образом, не только «мир устроен значительно сложней, чем нам это представляется», но и философские идеи милетцев были много сложней и антиномичнее, чем это представлено в нынешних учебниках. В этом я вижу еще одно достоинство, новаторство и ценность Вашей работы.

Говоря о том, что «мы находим это знание (бесконечности) в себе», Вы очень точно схватываете суть «первоначальной интуиции» как узнавание того, что человеку изначально известно как нечто очевидное, но до поры до времени не было им осознаваемо. Именно так Гегель и определял сущность интуиции, которую он вслед за Николаем Кузанским называл «интеллигенцией», как «способность узнавания созерцания, поскольку последнее уже ей раньше принадлежало» [Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. М.: Мысль, 1977. С. 306], а именно бытия как такового.

По этой причине, приводимое Вами суждение Пола Селигмана о том, что поскольку понятие математической бесконечности в это время ещё неизвестно, то Анаксимандр не мог представлять себе Апейрон как нечто нескончаемо протяжённое и «имел в виду «пространственно бесконечный» в более слабом, поэтическом смысле» мне представляет не вполне корректным. Понятие «математической» бесконечности, которую Гегель называл «дурной» (односторонне-рассудочной), либо всегда априорно присутствует в душе человека как интуитивное предчувствие и представление, либо никогда не могло бы появиться. Речь может идти лишь о математическом оформлении этой интуиции, которое, действительно, произошло в исторически определенное время, что никогда не мешало мыслить «математическую» бесконечность любому человеку в любую эпоху до и без всякого ее математического оформления.

Когда-то Августин в своей «Исповеди» сказал о том, что вопрос о сущности времени – это едва ли не самая большая загадка для человеческого разума. Загадка, но не тайна за семью печатями. Ключ к ее разгадке Августин (как и Гераклит, и Сократ, и Аристотель, и Кант) видел в душе человека, в поиске и познании самого себя. Но всякий раз попытка разгадать сущность времени наталкивалось на действительную тайну – тайну нашего Я, приводила к выводу о том, поиск и обретение нашего Я выходит за пределы нашего Я, находится в нашем, говоря гегелевским языком, «своём ином», в чем-то неопределенном и беспредельном, вечном и бесконечном, «очевидном непознаваемом», бытие которого невозможно доказать логически, но можно верить, любить как себя самого и стремится к полному отождествлению с ним (перестать быть конечным) или хотя бы приблизиться к этому.

С уважением,

АСЧ

7.

12.08.21. Николай Куликов:

Здравствуйте, уважаемый Александр Степанович!

Есть ещё одна сложность нашего восприятия слова άπειρον. В нашем «эмоциональном подсознании» эквивалент будет неизменно вызывать ассоциации с «бесконечно протяжённое», или же «простирающееся за горизонт», и необходимо некоторое насилие над собой, чтобы придать ему другой, более близкий к оригиналу оттенок. Мы говорили о корне πειρ, находя, что при отрицании (α-) это изначально то, что не может быть нащупано, определено, узнано. Конечно слово «неопределенное» употребляется здесь не в значении «бесструктурное», «не имеющее частей», а именно как неопределяемое, непознаваемое. То есть это не то, что длится или не имеет частей (объективно, вне нашего сознания), а то, что не может быть определено. Это субъективная оценка. Вот эта оценочная субъективность отличает тех, кто считал себя «мерой вещей» от нас, привыкших к требованию объективности знания. Перенесение понятия на протяжённость, вообще величину – это вторичное, это развитие семантического пространства слова. «Бесконечно протяжённое» – тоже «неопределённое», «не определённое по протяжённости».

Трудность состоит в том, что я, принадлежу своей (нашей) культуре, и в действительности моя первичная интуиция соответствует значению «простирающийся за горизонт». Точнее, как у меня написано во введении,[1] первичная интуиция бесконечного улавливается в ощущении бесконечности глубины ночного неба. Здесь это «беспредельная протяжённость в глубину». Но правильно ли это называть «первичной интуицией»? Скорее, это первая проекция первичной интуиции на внешний мир, такая завязывающаяся форма культуры, и обусловлена она многими внешними вещами (от ландшафта и уклада до бытовых мелочей). Но и сама первичная интуиция не есть бесконечность. Бесконечность – только её характеристика, эмоциональное наполнение, переживаемое состояние. Человеческая природа едина, различаются наши культуры, то есть реакции этой природы на внешний мир. Если отстранится от этого культурного разнообразия, можно увидеть общее, универсальное, человеческое начало. Я думаю, что речь идёт о личности, которая, не есть то, что принято называть индивидуальностью. Индивидуальность – это даже не внешнее личности, это набор особенностей, которые могут иметь случайный характер. Но чем больше развита личность, тем больше она отражается в индивидуальности. Личность – внутренний свет индивида. Поэтому личность не нуждается в яркой индивидуальности, внешней эффектной замене отсутствующего содержания.

Разница наших культурных типов даёт больше информации, чем привычное представление о последовательном линейном развитии. Но это должна быть разница связных, родственных линий развития. С индийской культурой, например, наша традиция связана разве только общей жизнью в долине Июса десятки тысячелетий назад. В этом случае можно говорить только о параллелях, сформированных когда-то в глубине тысячелетий. Или ещё более далёкая (вряд ли мы пересекались с ней даже тысячелетия назад) китайская традиция с её утончённым понятием о Дао-пути. Включение Дао только разрушит поле поиска, внедрив в него неверные коннотации. В этом опасность эклектики. В лучшем случае мы перетолкуем всё по-своему, согласно своим культурным представлениям, исказив тот истинный посыл, который был вложен в глубине древнекитайской культуры. Но ведь это уже подделка, а вещи стоит стараться называть своими именами. Другая система представлений, которая может привлечь к себе совпадением с некоторыми ожиданиями, не понятая на всю глубину чужой мысли, может привнести только эклектику. Так произошло с восточным представлением о добре и зле, введённым в европейскую мысль Шопенгауэром. Получив постхристианский оттенок, эта дилемма восточной философии (решённая там дилемма) в результате была наполнена европейским цинизмом (уже у Ницше). Хотя этот процесс в условиях «ненужности гипотезы Бога» (Лаплас) был неизбежен, а интерес к философии Востока – лишь знак желания переориентации на другие ценности. На самом деле принималась не Восточная философия вместо традиционной, а просто «восточная мудрость» использовалась как авторитетный повод ревизии ценностей. В христианской (значит и в европейской) традиции зло и добро связаны с личным бытием, с личной волей. Не абстрактной волей Шопенгауэра, а с конкретной волей личного Бога, и личной волей человека, образа и подобия Божьего. Вне этого контекста понятия добра и зла не могут избежать релятивизма, превратиться в условность, фикцию. Остаётся только встать «по ту сторону добра и зла», сохранив при этом свою по-прежнему личную волю. Это и есть цинизм. Это не только пример, но и реплика по поводу очевидной проблемы. Чтобы избежать подмен подобного рода, для нашей темы и важен именно Апейрон, как наиболее ранняя зафиксированная в границах нашей традиции интуиция бесконечного. Признаюсь, эта рациональная причина не единственная и, наверное, не главная: романтический интерес к Апейрону у меня зародился ещё в ВУЗе. Но ведь как раз в силу эмоциональной вовлечённости этот интерес не случаен. Это предугадывание темы внутри себя.

Опора на морфологию, как я думаю, имеет ограниченное применение. Безусловно, морфология даёт возможность «филологической археологии», но со временем устоявшееся значение вместе со своим словом начинает жить самостоятельной жизнью, используется как готовая единица, меняя своё значение уже по другим правилам, связанным с использованием слова, его эмоциональным наполнением и контекстом (в широком понимании).

Вот эта «контекстная заданность», то есть большая зависимость значения от контекста, вместо терминологической определённости, на мой взгляд, является неоспоримым преимуществом греческого языка, тем, что сделало его языком философов (точнее наоборот, философские искания греков выработали такой гибкий и богатый язык). Семантика как бы каждый раз конструируется заново, расширяя поле значений, обогащая их палитру. Отсутствие терминологической определённости может создавать затруднения, но как восхитительно это путешествие по языковой стихии, которая отнюдь не хаотична, а связанна живой тканью всего своего семантического богатства! Да, это именно беспредельное море смыслов. Наверное, с «немецкой» точки зрения – это ужасно!

В отношении традиции я думаю нужно правильно понимать место «философского предания» в развитии философской мысли. Как и место предания вообще. Аристотелевская традиция относится не к Анаксимандру, вообще не к ранней философии[2], а именно к «философскому преданию», повлиявшему на дальнейшее развитие мысли. Современная философская мысль без этого предания немыслима, даже при отрицании его. Мнение Аристотеля о своих предшественниках не ошибка, а весьма значимый факт. Не важно, верно или не верно оно исторически: оно было «выбрано» из многих мнений и выбрано не с «археологической» точки зрения. Не принятые или непонятные концепции увядают, забываются. Этому способствует и неизбежные изменения семантического поля, смещение акцентов, общественного интереса. Забылись и интуиции Анаксимандра, интерпретированные следующими поколениями в упрощённом, более доступном для большинства и соответствующем общественному интересу виде. Сложилась определённая традиция прочтения, и философы последующих веков отталкивались уже от этой традиции. Нить преемственности оказалась прерванной и затерялась в общем потоке античной мысли. Мнения же Аристотеля, отталкивающиеся от такой редуцированной традиции, оказались перспективными для большинства образованных людей на столетия.

Аристотель отрицает бесконечную протяжённость как невозможность в соответствии с представлениями своего времени и даёт логическое обоснование. Корнфорд совершенно прав в оценки этого факта в историческом контексте, определяя его как выраженный общественный протест против «отвратительной и поистине невообразимой картины безграничной пустоты». Но атомисты требую бесконечное пространство чисто рассудочно, следуя своей теории о бесконечном количестве конечных атомов. Чисто технически, и вряд ли наполняют её всеми теми смыслами, которые пытаемся найти мы. Почему эта «отвратительная безграничная пустота» так радостно было востребовано в Новое Время – разговор отдельный. Это очень интересный и важный вопрос.

Я совершенно согласен с Вами в оценке суждения Селигмана. Привёл его только для того, чтобы от него оттолкнуться, просто как риторический приём. Точка зрения Корнфорда, опирающегося на уходящую в глубь веков традицию домифологической эпохи представляется куда более обоснованной и верной.

С уважением,

Куликов Николай

8.

16.08.21. Александр Чупров:

Уважаемый Николай Рудольфович!

Усмотреть в άπειρον то, что не задано буквально (например, непознаваемое или неопределяемое субъектом), – это не просто отсылка к субъекту, а такая, которая, как Вы заметили, требует «некоторого насилия над собой». Если я Вас правильно понял, насилие требуется для того, чтобы отказаться от неизбежной ассоциации апейрона с «бесконечно протяженным» и «бесструктурным». А надо ли отказываться? Аристотель как раз и не стал совершать такого насилия над собой. То, что мы не можем определить или структурировать в своем восприятии, может быть следствием двух совершенно разных обстоятельств: либо мы на это не способны, либо то, что нами воспринимается, действительно, есть нечто не определенное и бесструктурное.

Вас явно не устраивает ни первое, ни второе, поэтому Вы идете по пути структурирования собственного восприятия (по пути «самоструктурирования»). Иначе это называется воображением, способность к которому есть свидетельство свободы субъекта, которая, правда, вместе с тем может оказаться свободой от истины. Как минимум, говоря кантовским языком, «проблематичным суждением», «логикой видимости» и верой в то, чего доказать в принципе невозможно.

Кстати, буквальный перевод слова άπειρον – неконечное – может статься не таким уж примитивным и неуклюжим, как мне показалось на первый взгляд. Ведь «неконечное» означает и то, что субъект тут имеет дело с чем-то, что не заканчивается на нем самом, на субъекте, а должно иметь продолжение. Может быть, даже вечное и бесконечное. Иначе говоря, речь может идти о «бесконечном протяженном», которое простирается отнюдь не «за горизонт», а в твоё собственное Я, где и обретает свою структуру, или определенность. И тут я полностью соглашусь с Вами: «… первичная интуиция бесконечного улавливается в ощущении бесконечности глубины ночного неба. Здесь это «беспредельная протяжённость в глубину». Но правильно ли это называть «первичной интуицией»? Скорее, это первая проекция первичной интуиции на внешний мир, такая завязывающаяся форма культуры, и обусловлена она многими внешними вещами (от ландшафта и уклада до бытовых мелочей).»

Также не могу не согласиться с Вашим тезисом о единстве человеческой природы и многообразии культурно-исторических типов личности, а тем более уникальности каждого индивида. Это уникальность каждого человека – и дар Божий, и одновременно проклятие, которое обусловливает невозможность абсолютного взаимопонимания людей. Более того, является источником всех конфликтов. Этим же обусловлена невозможность безупречного транспонирования идей, рождённых в лоне одной цивилизации, и неискаженной их ассимиляции иной культурой. Хотя это одновременно есть условие и способ диверсификации той или иной идеи.

Каждая цивилизация, как и всякий человек, «переваривает» ее по-своему, в соответствии со своим культурным кодом, умножая тем самым многоцветие общечеловеческой культуры. Конечно, не без издержек, уродств, порой цинизма, ревизии и даже саморазрушения той культуры, в которой сформировался и вырос человек. Речь идет не только о традиционных религиозных убеждениях и верованиях или классической литературе и музыке, но и о повседневной эстетике. Достаточно вспомнить, как под влиянием западной музыкальной масскультуры еще в 60-годах ХХ века из повседневной жизни (причем, не только молодежи) начала исчезать русская песня, которая сегодня, как и народный танец, живет больше как музейный экспонат или антикварная вещь в немногочисленных квартирах.

То, что Вы – в духе Л. П. Карсавина – обозначаете личностью тот внутренний свет, или духовность, которые присущи индивиду, как раз есть пример обогащающего освоения и усвоения традиции исключительно западноевропейской культуры. Само слово «личность», появившееся в русском языке не ранее конца XVIII века, было калькой латинского понятия persona и образовано на основе русского слова «личина», которое к духовности имело отношение разве что как ее отрицание или сокрытие.

В сущности, тем же путем идёте и Вы, интерпретируя древнегреческое понятие άπειρον как наиболее раннюю, зафиксированную в границах нашей традиции интуицию бесконечного. «Филологическая археология» тут – не более, чем подручное средство. Гораздо важнее то, что лично Вы оформили в этом понятии свою собственную интуицию бесконечного, пережитую еще в студенчестве. В Анаксимандре Вы открыли в первую очередь самого себя. А что касается «исключительности» древнегреческого языка, то я склонен думать, что ни один язык на земле не является «языком Бога», поскольку всякий язык выражает отношение конечного (того или иного народа) к бесконечному, неопределяемому творящему бытию. С этой точки зрения, язык любого народа, его звукоряд, морфология и синтаксис – это самое точное и полное отображение бытия, которое вообще доступно в рамках той или иной культуры, поскольку увидеть в бытии больше того, чем есть в говорящем на определенном языке народе, в принципе невозможно.

С уважением,

АСЧ

9

19.08.21. Николай Куликов:

Здравствуйте, уважаемый Александр Степанович!

Я думаю, Вы неправильно поняли меня. Насилие над собой требуется не для того, чтобы отказаться от ассоциации с «бесконечно протяженным» и «бесструктурным», а для того, чтобы исключить свои представления, мешающие правильному пониманию представлений того времени. Моя первичная интуиция как раз совпадает с традиционной трактовкой Апейрона, трактовкой из ВУЗовского учебника и проявилась задолго до обучения в ВУЗе. Но мы говорим об Анаксимандре, который жил 2500 лет назад совсем в другой культурной обстановке. Чтобы получить представление о ней, необходимо изучение всего культурно-исторического контекста, при этом в динамике его изменения. Благо, XX век дал обилие прекрасных работ на эту тему. Наверное, из цитированных мною авторов мне ближе Ф. Корнфорд с его стремлением видеть философию Анаксимандра как момент единого культурно-исторического процесса, уходящего своими корнями в дописьменную, домифологическую эпоху. Его трактовка «доевклидового» античного представления о пространстве кажется мне убедительной, несмотря на некоторую пристрастность его в этом вопросе (в статье я на это обращаю внимание). Ему явно импонирует идея «постевклидова» замкнутого пространства, появление которой связано с теорией относительности. Отсюда и его резкие, эмоциональные эпитеты (отвратительная, невообразимая пустота). На мой взгляд, эта пристрастность никак не умаляет достоинств его наблюдений.

Я как раз согласен с тем, что Аристотель поступал правильно. Эта мысль есть и в статье, и в прошлом моём письме. То, что он задал столько работы современным исследователям античности, это проблема не Аристотеля и его современников, не для исследователей он писал. Да не такая уж это и проблема. Результаты исследований значительно обогатили современную культуру, позволили глубже развить понимание сложных вещей, уйти дальше от удобной линейности мышления. Но мне нужно понять, как мог мыслить Анаксимандр уже для того, чтобы узнать иной опыт, не связанный с нашими привычками, однако связанный с нашей традицией, существующий в нашей традиции. Иное известного опыта. Вы ошибаетесь, предполагая, что я структурирую свои студенческие впечатления. Как я уже говорил, они у меня вполне традиционные, в русле той культуры, в которой я вырос и получил образование. И первое название работы было «Холодное дыхание Апейрона». По мере изучения темы изменилось и моё отношение предмету исследования, и, соответственно, название. Как я думаю, я смог глубже понять раннюю эпоху становления культуры. О виталистической теории я писал совершенно искренне.[3] К ней я пришёл значительно позже в результате своих рассуждений, причем, когда уже сделал доклад на эту тему (это первый текст, опубликованный на «Топосе»). Я стараюсь избегать заданности. Заданность неминуемо оборачивается предвзятостью.

Конечно, есть и обычный исследовательский интерес, который требует от меня добросовестности, того, что В. И. Вернадский называл «интеллектуальной честностью». Но, как я уже неоднократно говорил, у любого интереса есть более глубокие причины. Эти причины можно назвать «личной задачей». Понимать источник своего исследовательского беспокойства ещё не значит проявлять субъективность. Скорее наоборот. Понимать свою субъективность не как отвлечённый факт, а именно как набор корректив и учитывать их – важно. Говорить о них может быть и не осторожно, но честно. Субъективные моменты я ищу и в авторах, которых читаю. Необходимо знать инструмент, которым пользуешься. И этот инструмент должен быть «откалиброван», чтобы свести к минимуму авторский произвол. Вот эти «разборы себя» и есть та самая калибровка. Ну а чтобы не прийти к «проблематичным суждениям», необходимо вовремя останавливаться, узнавать «место остановки разума».

Вы пишете: «То, что Вы – в духе Л.П. Карсавина – обозначаете личностью тот внутренний свет, или духовность, которые присущи индивиду, как раз есть пример обогащающего освоения и усвоения традиции исключительно западноевропейской культуры». Я не согласен с тезисом об исключительности западной традиции в этом вопросе. Тема Фаворского Света, связанная с Преображением на горе Фавор, общая для традиций древних церквей. Не только западной католической и восточной православной, но и Церкви Востока, к которой принадлежал епископ Ниневии (епископом он был меньше года) преп. Исаак Сирин. В силу разных культурных особенностей эта тема по-разному раскрывалась. Авторитетным источником, транслировавшим «метафизику света» был тот самый «Ареопагитический корпус», популярный во всех христианских странах (его перевод на Руси появился в 1371 году). Богословие Григория Паламы как раз есть образец развития этой темы, а «паламитские споры» показали разницу западной и восточной традиции (латинофроны-западники и паламиты-традиционалисты). И те и другие в полемике во многом опирались на «Ареопагитики». Речь шла не просто о теоретических вопросах, но о монашеской практике, о возможности достижения обожения в этой жизни. Спор шёл о природе Фаворского Света, выяснялся вопрос тварна она или нетварна. Монашеское движение исихастов имело значительное влияние в странах православного Востока, в том числе и на Руси. Большинство русских святых этого времени так или иначе были связаны с этим течением. Это получило отражение и в искусстве, прежде всего иконописи. Можно говорить о Феофане Греке и Андрее Рублёве, о росписях первого московского Успенского собора, сделанных сербами. «Неестественные» блики на лицах святых и есть этот обожающий свет, идущий изнутри.

Вопрос о личности, точнее, лице πρόσωπον (понятия «лицо» и «личность» различаются только в русском языке, возможно, вследствие двойного заимствования, но, в общем, тождественны) был разработан в ходе тринитарных споров в первые века христианства и имеет долгую предысторию. Перенесение термина на человека обнаруживается, по крайней мере, уже у Иоанна Дамаскина в его «Диалектике» (может и раньше, не знаю). У преп. Иоанна понятия «лицо», «индивидуум» (ατομον – неделимое), «ипостась» не различаются, но применение их зависит от контекста. Об определяемости контекстом (правда в отношении других терминов) говорит и сам сирийский философ.

Тема личности не получила развития на Востоке, хотя «паламитские споры», казалось, в плотную подводили к этому. Как я думаю, не было побуждающей необходимости. С другой стороны, отстаиваемый традиционалистами подход к отношениям человека и Бога как синергийных (συνεργία – дословно содействие, смысловой перевод – сотрудничество) давал возможность развитие этой темы в форме «синергийного теоцентризма» (как в цитате Исаака Сирина о бесконечном пространстве). Ренессанс дал антропоцентрическую версию токования понятия личности, и это вполне коррелирует с позицией латинофронов.

Термин «лицо», как перевод греческого πρόσωπον, хорошо известен и в русской книжности (но ведь и persona, в итоге, возможно, происходит от греческого πρόσωπον[4]). В частности, в таком значении это слово встречается в списках «Диалектики» (иное название – «Философские главы») Иоанна Дамаскина. Первый полный русский список «Диалектики» в составе всего корпуса его произведений появился в начале XV века (1406). Перевод ряда глав известен с XI века («Изборник Святослава»). Сохранилось множество неполных списков (более 80) XII - XIII веков. Всего известно порядка 300 списков, сделанных до конца XVII века. Первые переводы на славянский известны с IX века.

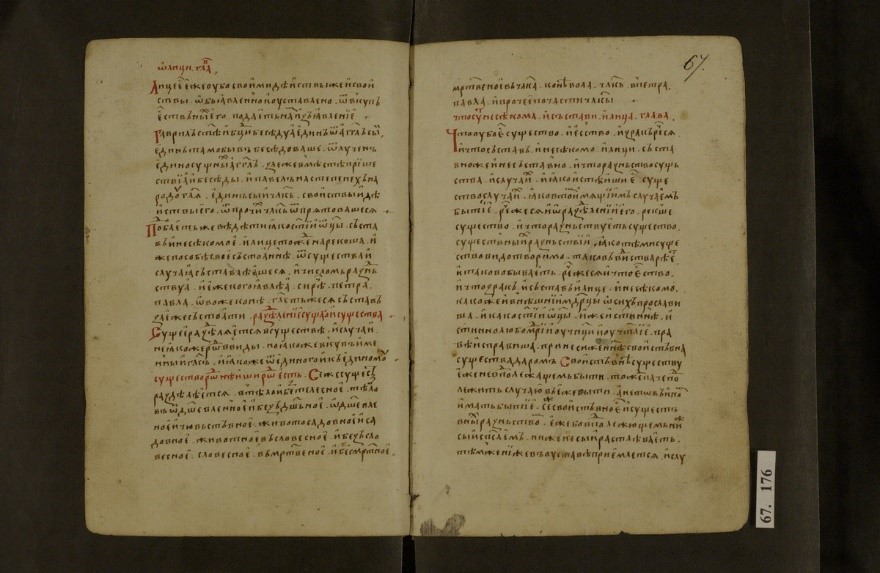

Глава «О лице». Книга преп. Иоанна Дамаскина, с прибавлениями. XV век. Из Собрания рукописей Троице-Сергиевой лавры. Ф.304/I №176.

Вероятно, создалось впечатление, что я отрицаю западную традицию. Я вполне отдаю себе отчёт, насколько я связан с ней. Я понимаю, как много во мне того же Гегеля и Канта, и не считаю это чем-то нежелательным. Некоторое отталкивание от неё используется как риторический приём, что возможно и создало такое впечатление. Но это отталкивание необходимо для развития, развития своей мысли и себя самого. Иначе останется только бесконечно ходить по кругу чужих мнений. Надо отметить, что это отталкивание произошло и внутри самой западной традиции, и не всегда удачно (Ницше я считаю неудачей, тупиком при всём блеске его философии). «Нечего больше мочь», – сказал о Европе европеец (и ницшеанец) Освальд Шпенглер. Не совсем так, самое интересное началось после выхода в свет его книги «Закат Европы», но интенция понятна. (Интересно, что в Византии в XIV веке подобным образом высказался Теодор Метохит, учитель Григория Паламы). Очевидно, ощущение тупика возникло на фоне бедствий Первой Мировой войны и утраты былых идеалов, но при этом дало толчок в развитии. Изменение научной картины мира, подрывающее основы привычного стационарного и предсказуемого мировоззрения, для многих тоже оказалось потрясением, в тоже время, стимулировала западную мысль, сделав её гибче и глубже. Конечно кризис, ещё латентный, начался значительно раньше, наверное, в лучшие времена классической западной философии. Появление Шопенгауэра и Ницше со своим альтернативным мировоззрением тому яркое подтверждение.

Согласен с Вами в том, что ни один язык на земле не является «языком Бога», и каждый язык развивается вследствие потребностей своего носителя в развитии мышления и культуры. Мысль же моя, выраженная несколько пристрастно, была всё же о другом. Я говорил о гибкости греческого языка, которая мне импонирует больше, чем строгая терминологическая определённость. Так же я отношусь и к родному русскому языку. Такой язык, на мой взгляд, более информативен, но требует большей чуткости. Но это только моё субъективное мнение.

С уважением,

Куликов Николай

[1] Начало такое: «Я смотрю в глубину тёмного ночного неба и не нахожу её пределов».

[2] У Рожанского, например, хорошо показано непонимание Анаксагора Аристотелем. Он доказывает, что никаких гомеомерий у Анаксагора не было, и не могло быть. Их изобретение целиком на совести Аристотеля.

[3] «Я не ставил задачи воскресить виталистическую интерпретацию, с которой в XIX веке выступал Кристоф Август Брандис».

[4] Из «Новой философской энциклопедии» (2010г.): «Современные исследователи возводят это слово к этрусскому fersu (маска), по-видимому восходящему к греческому πρόσωπον (лицо, передняя часть, маска)».

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы