Алфавит Риветта (З – Р)

Начало – Алфавит Риветта (А – Ж)

З

Замысел фильма сходен с растением. В «Банде четырёх» на фоне огромного окна-иллюминатора внештатная шахматная фигура (пешка ли? уверенности в этом нет), загадочный трикстер, двуликий флик/преступник рассказывает сероглазой девушке о неведомом шедевре художника Френхофера. Эта сцена («гэг», как позже охарактеризует её Риветт) – зёрнышко идеи, которая уже готова прорасти. Когда несколько лет спустя, в фильме Клер Дени «Жак Риветт, страж», мы наблюдаем за мэтром, который задумчиво смотрит на картины Жана Фотрие, то мы почти видим, как всходит побег этой идеи.

В таком созерцании работы мысли заключается острое удовольствие – анализировать определённые фрагменты и видеть за ними вызревание идеи. Невидимый росток замысла… Когда в фильме Дени, сидя за стойкой бара с Сержем Дане, Риветт начнёт обсуждать тему вуайеризма художника, его отношений с моделью, тему лица/тела – части/целого, станет совершенно ясно, что после «Банды четырёх» замысел нового фильма его не покидал – Риветт постоянно размышлял о нём, питал мыслями.

Попытка увидеть невидимое, то есть разгадать замысел по косвенным признакам, проследить его рост – в этом есть нечто от чуда со-творчества. Как из коротких начатков идей, которые Жиль Делёз несколько с испугом (чтобы не спугнуть) проговаривает в «алфавитных» диалогах с Клер Парне, уже можно увидеть темы работы «Что такое философия?», так и в разговоре с Сержем Дане и Клер Дени (впрочем, там присутствует ещё и невидимый гость, безмолвный собеседник – Бальзак) уже прозревается идея «Прекрасной спорщицы». А позже, после выхода фильма и Каннской конференции, в которой Риветтом уже изложены почти все части замысла, в кратком интервью он говорит, что снимать «Прекрасную спорщицу» решил после того, как на съёмках «Стража» Клер Дени просто-таки настояла на том, чтобы замысел был воплощён на плёнке.

Замысел – это за-говор мыс-ли, мысль-за-мыслью.

И

Не стоит спорить о том, что импровизация является важнейшей тактикой кинематографа Риветта. Важно лишь разобраться, какого извода риветтовская импровизационность.

Точно можно сказать, что это не спонтанность, выраженная в речи и действии, так как вряд ли это вообще возможно в кинематографе. Но это и не «вали кулём, там разберём» – колебание темы без границ, чаще всего проваливающееся в безалаберность и, как следствие, размытость и неинтенсивность чувства и смысла. Импровизация в фильмах Риветта даже не джазового сорта: не уход от темы и обязательное возвращение в свинге или бибопе, не скользящие подвижки модального джаза, не освобождающее забытье темы во фри-джазе. В случае Риветта вспоминаются, скорее, баховские «Вариации Гольдберга», если только такое расширение импровизационности не покажется читателю слишком смелым.

В тех фильмах, в которых Риветт даёт возможность актёрам и актрисам импровизировать (а это не все его фильмы – об этом он говорил и сам), в тех работах, в которых в титрах, кроме сценаристов, вынесены и их фамилии, существует импровизация как вариация темы. То есть тема задаётся – исполнителю нужно лишь варьировать её, импровизируя. Это удивительное событие, так как тема-то исчезает, остаётся лишь вариация – как если бы в «Вариациях Гольдберга» намеренно остались лишь «вариации», а ария была извлечена и забыта. Да, если постараться, то по вариациям можно угадать арию – но только угадать.

Законен вопрос о целесообразности такой практики при создании фильма, так как она чревата множеством ошибок, неточностей интонирования, банальной невозможностью расслышать тему и варьировать её. Всё это верно и имело место при съёмках «Безумной любви», Out 1, «Карусели», «Северо-западного ветра», но риск отпущенных поводьев в создании фильма является частью делегирования режиссёрской власти актёру. И даже несколько больше – в этом есть некое доверие к внефильмовой реальности, весьма хаотической (см. соответствующую букву), не приручаемой, но такой живой.

В огромном интервью после выхода «Безумной любви» Риветт излагает одну идею, которая представляется мне настолько грандиозной, что её нужно упомянуть отдельно: «Захватывающе было создавать реальность, которая становилась самостоятельной, вне зависимости от того, была она снята или нет, потом относиться к ней, как к событию, о котором делаешь документальный фильм, сохраняя лишь некоторые его аспекты, с определённых точек зрения, в соответствии с вероятностью или собственными идеями <…>». Создать реальность и снять о ней документальный фильм – это совершенно потрясающая идея реализовалась Риветтом (успешно или нет, вопрос отдельный) на протяжении всего творчества (вариации этой идеи в риветтовских фильмах не менее интересны, чем её основной смысл). И для воплощения этой идеи нет лучше импровизации как личного воплощения актёром или актрисой заранее придуманной темы. Это уже изначальное заложение в созданной реальности зерна документального кино, которое прорастёт в особенный фильм, который ведёт диалог с реальностью.

К

Тайна всегда на поверхности. Это кажется парадоксальным, так как понимание тайны как чего-то скрытого, секретного, заговорщического стало привычным, почти хрестоматийным. Но тайна – это повод или приглашение её раскрыть, если тайну не видно, значит, её не существует. Тайна – это видимость, странная, вызывающая жгучее любопытство: бегущий кролик с часами в жилетном кармане, неуловимая яркая вещица в лавке, туманная поверхность зеркала. Тайна видима, но предполагает за своей видимостью нечто объясняющее её, смысл или содержание тайного. Вот тогда-то и начинается охота, погоня за тайной или проникновение в неё.

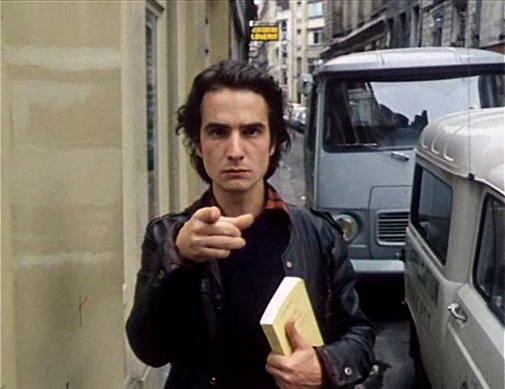

Out 1 – Noli me tangere стал грандиозным опытом проникновения в тайну. Два подвижных персонажа этого многосерийного фильма, Колен (Жан-Пьер Лео) и Фредерика (Жюльет Берто), становятся кем-то вроде Алисы, которая хочет понять тайну. Уточнение: Колен – это Алиса в Зазеркалье, а Фредерика – Алиса в Стране чудес (позже, в «Селин и Жюли», Берто сыграет роль Белого Кролика – такова диалектика Алисы и этого персонажа, которого даже его создатель считал её противоположностью). Фредерика падает в тайну, как в кроличью нору, и встречает там, на глубине, страну кипящих страстей, интенсивностей, желаний и безумия; шахматы кажутся ей мёртвыми, слишком уж заискивающими перед законами. Колен проходит сквозь зеркало тайны, чтобы также встретиться с безумием, но холодного, шахматного толка; у него слишком острое зрение, ведь он может увидеть Никого (Белый Король завидовал такому зрению). Так и бывает – хоть на глубине, где смешались карты и животные, хоть в трещине поверхности, где действиями управляет математизированный хаос.

В таких размышлениях о поверхности вспоминается формула Поля Валери, которую Делёз несколько раз упоминает в своей «Логике смысла»: «Глубочайшее – это кожа». Если бы эта формула досталась Жаку Лакану, он бы не преминул её подвергнуть инверсии, получив «Кожа – это глубочайшее». Незаметный лингвистический трюк, высветляющий смысл или, по крайней мере, позволяющий поставить вопрос: «А где начинается глубина?» Делёз приводит прекрасные примеры из размышлений стоиков, прочно связывающиеся с поставленным вопросом: «После какого по счёту выпавшего волоса человек становится лысым? После которого брошенного оземь зерна образуется куча?» Вряд ли можно ответить на вопросы стоиков, но на вопрос «Где начинается глубина?» ответить можно так: «Сразу после поверхности».

Глубина – это не вопрос количества, но качества. Скользнув с поверхности, Колен и Фредерика оказываются на глубине, там, где можно отыскать исток тайны, определить её смысл, разгадать её. Но это только кажется. Мудрость Риветта, который снял Out 1 такой поразительной длительности, заключается в том, что он показывает как, скользнув с поверхности тайны в её глубину, оказываешься на следующей поверхности (глубочайшее – это поверхность). И, как закономерность, оказываешься перед новой тайной. Снова и снова. Урок Риветта, урок Out 1 – нет никакой разгадки тайны, тайна не заканчивается ответом, а рождает новую тайну. И эта сериальная форма тайны (каждая тайна обладает разгадкой, которая может быть определена как тайна), которую Делёз в «Логике смысла» приложил к смыслу (каждое обозначающее имя обладает смыслом, который может быть обозначен другим именем), и есть её смысл. Тайна – как процесс становления, побега, охоты, погони.

Out 1 – Noli me tangere мог бы быть бесконечным фильмом, так как тайна никогда не исчерпывается. Это интересно и даже забавно, но вот только погружение на глубину, в этом бесконечном движении от тайны к тайне, обладает побочными эффектами: омертвением чувств, немотой, безумием, смертью. И найдя отгадку, самым страшным иногда становится понимание, что она является всего лишь ещё одной тайной, разгадать которую уже нет сил. Ибо Снарк был Буджумом, увы.

Л

«Кайе дю синема» 50-х – 60-х, включая и тот период, когда редактором журнала был Риветт, – территория любви. Но любовь не даётся так просто, её нужно завоевать, а затем день за днём оборонять. «Кайе» того времени – нарратив войны и любви, которые, будучи заключены в сложную структуру, переплетаются, сталкиваются, как тектонические плиты, потом отступают. В той точке сборки любви и войны казалось, что нужно научиться ненавидеть – но только для того, чтобы можно было ещё сильнее любить. И это была победа любви. Если уж автор «Кайе» влюблялся в какого-то auteur’а, то любил его беззаветно, пусть даже у этого автора-режиссёра случались неудачи. Нельзя любить фрагменты – нужно любить всё творчество целиком.

Но «Кайе», эта цитадель любви, становясь единым текстом, всё же писала о другом. Книгу об искусстве любви, эдакую «Камасутру» синефилии, перечень обязательных синефильских поз, писали другие журналы – «Кайе» же создали нечто подобное шедевру Сунь-Цзы. А всё потому, что любовь хрупка, каждый влюблённый, сказав лишь слово о любви, снимает с себя броню. Влюблённый синефил, прочитав на людях список своих любимых авторов, словно бы вешает его себе на грудь, рисуя на бумаге концентрические круги мишени. Это именно для него «Кайе» создавали бронежилет – сотни номеров в жёлтой обложке.

Это была и победа субъективности. Когда смысл статьи Риветта о Ховарде Хоуксе можно было выразить как «Ховард Хоукс – гений, потому что он – гений», когда любовь к «Гертруде» Дрейера позволила не ввергнуть этот фильм в небытие киноистории, когда личная любовь к Мидзогути, Росселлини и Лангу воспламеняла любовь в других зрителях – тогда-то и случалось нечто из ряда вон выходящее. Один человек выстаивал против всего мира. Он даже не оборонялся, не строил крепостей, не рыл окопов – он просто выставлял вперёд руку и ладонью сдерживал натиск. И побеждал.

М

Джонатан Розенбаум, анализируя фильмы Риветта, определил их как поле колеблющихся сил, очень точно присвоив этим силам имена Ланга и Росселлини, подчеркнув, что между ними есть некая диалектика. Это острое наблюдение; его можно понимать в том смысле, что в фильмах Риветта словно бы раскачивается маятник (впрочем, диалектичен ли маятник?), колеблясь то в сторону загадки истории (Ланг), то в сторону загадки жизни (Росселлини). Это, если так можно выразиться, одна из «диалектик» творчества Жака Риветта (другие авторы говорили о диалектике «Ренуар – Руш», «Мидзогути – Офюльс» этцетера), а я рискну предложить иную её разновидность, приложимую к другой стороне его фильмов.

Первые два фильма, и это отмечал сам Риветт – отмечал с некоторой горечью и лёгкой раздражённостью – были фильмами мизансцены (тезис). В дебютной работе «Париж принадлежит нам» и ещё мощнее в «Монахине» Риветт заявляет о себе, как мастере точной и лёгкой мизансцены. И такое положение вещей ему быстро наскучивает. Здесь-то и начинается диалектика. Антитезисом, без сомнений, становится монтаж.

Диалектика, конечно же, в данном фрагменте – всего лишь метафора. Ведь между снимавшейся пять лет «Монахиней», фильмом отточенной мизансцены, и снимавшейся пять недель «Безумной любовью», фильмом, который родился в монтажной, не зияет пропасть. Никакого скачка нет, нет никакого перехода количества в качество – есть поворот, есть понимание потенциала, который скрыт в материале, понимание иного обращения с фильмом. Впрочем, нельзя и сказать, что в «Безумной любви» нет мизансценирования, просто оно не выступает в роли силы, которая рождает фильм. Как нельзя и сказать, что в «Монахине», особенно в её удивительно эллиптичной концовке, нет монтажа – просто не он, а мизансцена формирует фильм.

Синтезом, если уж исчерпывать метафору до конца, становятся фильмы 80-х и более поздние работы – кажется, что в них Риветт снова вернулся к мизансцене, но это не совсем так. «Карусель» как фильм, вырастающий из монтажа, сменяется «Северным мостом», в котором мизансцена начинает превалировать. И в то же время у «Северного моста» есть короткая «монтажная» версия; более поздняя «Прекрасная спорщица» с её удивительной работой мизансценирования также имеет вторую версию (см. соответствующую букву). Риветт действительно вернулся к мизансцене, но лишь пройдя испытание монтажом, и, обогащённый этим опытом, смог показать, как эти две кинематографические стратегии рождают нечто удивительное и интересное. Может быть, его опыт прояснил то, что мизансцена рождает фильм, если тот основывается на загадке истории, а монтаж создаёт фильм, основой которого является загадка жизни. Может быть.

Н

«Невидимое» не означает «несуществующее», и невидимость и не является атрибутом чего-то потустороннего, существующего в другом мире. Свет, тяготение, взгляд. Всё невидимое давно уже здесь.

О

«Однако на следующее утро…» Интертитр, с помощью которого можно рассказывать бесконечные истории.

П

Впадая в грех обобщения, всё же придётся выразить нечто, что чудится сущностью фильмов Жака Риветта – это пустота или, вернее, отношение к пустоте. Фильмы Риветта делятся на те, что вращаются вокруг пустоты, и те, что находят к ней путь прямой и неотвратимый. Пустота равно смерть, безумие, небытие, немота, обрыв мысли, разрыв чувства, скомканное окончание истории. Зияние, которое становится фундаментом творчества, сколь странно это ни звучит, – пустота как основание.

Для фильмов первого рода пустота становится чем-то вроде пустоты Лао-Цзы – отверстие в ступице колеса. Если бы его не было, то в колесо невозможно было бы продеть ось, и оно не смогло бы вращаться. Это фильмы, в которых стремятся догнать внештатную пешку или пассажира без места (Жиль Делёз «Логика смысла»), которая убегает тем быстрее, чем за ней гонятся (здесь вспоминается яркая вещица в лавке Овцы из Зазеркалья). А иногда – и даже чаще всего – пассажир без места уже и не существует, потому что его местом стала смерть. И движение нарратива вызывается сквозняком, по которому опознаётся, что это место свободно – смерть как место абсолютной свободы.

Уже в первом полнометражном фильме его повествование рождается из стремления узнать тайну смерти Хуана – персонажа, которого уже нет, а потом Жерара, которого тоже не станет. Сюжет вокруг несуществующего персонажа закручивается и в Out 1 (в Out 1 их трое: Пьер, Жорж и Игор – и у каждого из них особый оттенок пустоты), и в «Северо-западном ветре» (убитый брат), и в «Карусели» (отец Лео), и в «Тайной защите» (погибший отец). Однако это не Годо-персонажи, которых нужно ждать, а персонажи-Белые Кролики, которых нужно догнать – пусть даже догнать их и невозможно. Пассажиром без места, эдаким «макгаффином» может быть несуществующее тайное общество (Out 1, «Северный мост»), загадочный дом («Селин и Жюли», в котором, впрочем, кое-кого удалось догнать), предмет («Дуэлль», «Банда четырёх», «Прекрасная спорщица»).

А, может быть, отдельно фильмов второго рода, не существует, а вырастают они из фильмов рода первого, как если бы их траектория, запутанная, вращающаяся вокруг аттрактора пустоты, выпрямлялась. Погоня за пассажиром без места, странным и неуловимым, сменяется движением в пустоту, желанием занять пустую клетку или место без пассажира (вторая часть пары делёзовой «Логики смысла»). Эти два рода фильмов есть единая совокупность, а смысл их фильмических траекторий относится как тактика к стратегии – погоня за пассажиром без места превращается в нечто более обширное, то есть в движение к пустой клетке. Возможно, пассажира без места поэтому и нельзя поймать, потому что он уже достиг места без пассажира (смерть, безумие, разочарование, конец истории), и в этой погоне остальным персонажам остаётся лишь занять это место вслед за ним.

Если определить отношение к пустоте таким образом, различая в нём тактическую и стратегическую стороны, можно отделить и от циклического движения вокруг оси пустоты прямое движение внутрь пустоты. Это различение позволяет отслоить от сюжета (тактика) некое огромное событие (стратегия), смысл которого пугает. Постоянно крутиться, притягиваясь пустотой, но в этом асимптотическом движении никогда не затрагивая её – совсем не то, что стремиться к пустоте, с каждым витком ощущая её приближение и, в конце концов, упасть на неё, как безвозвратно падает свет на поверхность чёрной дыры.

Р

Может быть, уже самой фамилией «Риветт» предопределена манкая загадочность и особенная атмосфера его фильмов, так как произносится-то Rivette, а слышится Rêvette (rêve – мечта, сон, грёза).

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы