Русские в подполье. Преступление и наказание

Лукоморье

Все парадоксы «Записок из подполья» притянула к себе фигура Лизы – начинающей проститутки, с которой повествователь прелюбодействует дважды: сперва в публичном доме, потом в своей квартире. И сам он рядом с ней подпадает под странное, на первый взгляд, воздействие то ли ворожбы, то ли колдовства, ведет себя то нелепо, то дико. Из-за этого сознание Подпольного словно теряет границы, и возникает впечатление, что в голове человека те же сверхъестественные явления, что и кругом на Руси.

В публичном доме Подпольный, как и везде, пустил в ход очередную инсценировку очередного ремейка. На этот раз дело выгорело: его слушали с жадностью. Подпольный почти поработил душу Лизы. Но находясь за шаг до победы, он вдруг струсил и бежал прочь.

Подпольный нередко называет себя порядочным человеком – и не ради красного словца. Ни в одной ситуации, в итоге всех перипетий, он не вышел за рамки общепринятых приличий: ни с унизившим его дюжим офицером, ни с сокурсниками, ни с проституткой. Но сбежав из публичного дома, Подпольный был в смятении: «Точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление». Ему и впрямь тяжело!

Подпольный нередко называет себя порядочным человеком – и не ради красного словца. Ни в одной ситуации, в итоге всех перипетий, он не вышел за рамки общепринятых приличий: ни с унизившим его дюжим офицером, ни с сокурсниками, ни с проституткой. Но сбежав из публичного дома, Подпольный был в смятении: «Точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление». Ему и впрямь тяжело!

Потом, придя к нему в квартиру, Лиза видит его любимым человеком, а вовсе не преступником. В ответ на это Подпольный озверел и поступил предельно низко: дал ей понять, что он – клиент, а она – все еще проститутка, которая должна знать свое место.

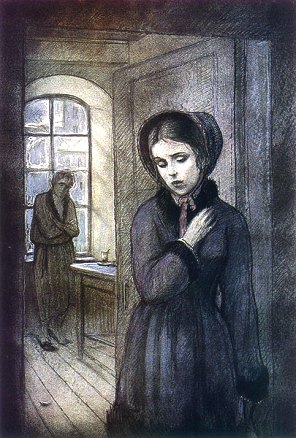

<— Лиза. Илл. И. Глазунова к повести "Человек из подполья" Ф. Достоевского.

Но в отличие от других людей, отнесшихся к нему по-доброму: родственников, вузовских преподавателей, чиновничьего начальства – Лизу он не может окарикатурить в своей памяти. В его подполье вся Россия – в соответствии, кстати, с модными литературными течениями того времени – это «страна уродов». А у Лизы он и через пятнадцать лет после расставания не может забыть преобладания детских черт в характере, красоты: «Глаза у ней были светло-карие, прекрасные глаза, умевшие отразить в себе и любовь, и угрюмую ненависть». Доверчивость ее, чистое сердце тоже ему памятны. И в подполье возникает, что называется, нештатная ситуация: «Там русский дух… Там Русью пахнет!»

Подпольного это не устраивает. Он считает: если он запишет воспоминание, «то оно и отвяжется». Но при этом в тексте «Записок из подполья» он себя не обеляет, а выкладывает все начистоту!

Можно ли понять эти парадоксы? Да, но только при анализе подтекста «Записок из подполья».

Потусторонний детектив

Представление о важности подтекста можно составить по высказыванию Эрнеста Хемингуэя: «Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, то читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды».

В «Записках из подполья» основные элементы подтекста Достоевского окончательно формируются и словно застывают. Потом они составят самую загадочную часть «великих айсбергов»: романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток», «Бесы», «Братья Карамазовы». Что же это за элементы?

В своем исследовании «Достоевский и Кант: размышления читателя о романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» и трактате И. Канта «Критика чистого разума» Яков Голосовкер приводит убедительные примеры заочной полемики русского писателя с немецким мыслителем, говорит о сходстве и различии их идей, доказывает даже то, что литератор переводил «некоторые положения философа на более простой язык». Для нас важно, что Достоевский знал всего Канта, в том числе и знаменитый его тезис: «Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом, тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем».

Звездное небо, как и чудеса природы, красоты русской земли Достоевский оставляет в удел другим гениям: Пушкину, Лермонтову, Тургеневу и т.д. Сам же фокусируется на функционировании морального закона внутри каждого человека, не сомневаясь при этом, что все положения этого закона обнародованы в Евангелии. Фокусируется – в подтексте произведений.

На поверхности, что называется, в земной жизни героев Достоевского действие нравственного закона заметить очень трудно. Оно словно специально растворено автором среди всяческих телесных побуждений, суетных страстей и поползновений, слабостей и причуд. Однако читателю почему-то чувствуется, что на его глазах, параллельно с суетой, разворачивается грандиозное нравственное зрелище: с возмездием за преступления, наказанием за грехи.

С помощью каких литературных приемов достигается такой эффект? Достоевский был хорошо знаком с творчеством Гомера. В частности, еще в 1840 году он писал брату Михаилу: «Вникни в него, брат, пойми «Илиаду», прочти ее хорошенько (ты ведь не читал ее, признайся). Ведь в «Илиаде» Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос – новому».

В «Илиаде», напомню, параллельно со схваткой людей за Трою идет борьба между собой различных богов. Они вовлечены в земной процесс, симпатизируют то одной из воюющих сторон, то другой, вмешиваются в человеческие дела, дают советы, пытаются направить события в нужную сторону. У Достоевского борьба «потусторонних» сил – в подтексте. И противники иные, чем у Гомера: Христос с воинством небесным, блюстители нравственного закона, и сатана со своими подручными, которым закон не писан.

Но на земную жизнь героев Достоевского «потусторонние» силы оказывают, как и у Гомера, влияние самое что ни на есть материальное. Очень часто в произведениях писателя употребляется словечко «вдруг» – и следом за ним поведение персонажей становится иррациональным. То и дело на героев нападают внезапные душевные недуги или, наоборот, у них возникают беспричинные приливы сил. То и дело люди меняют или откладывают казавшиеся очевидными намерения. Часто в их головах появляются мысли, картины, видения, словно навязанные им извне.

Эти неожиданности захватывают читателя! И не я первый обратил внимание на эту особенность произведений. Тот же Яков Голосовкер писал: «Но автор не дает возможности читателю оставаться только в формально фактическом плане совершенного преступления. Он переводит его в иной план, в план моральный, фантастический, инфернальный – и здесь разыгрывается, потрясающий ум и сердце, спектакль, одновременно трагедия и водевиль…»

Потусторонний детектив – вот мое название этого явления.

Параллельно с ним в романах Достоевского происходят события, присущие обычным детективным произведениям, в частности, убийства, иногда многочисленные. Но что такого страшного случилось в «Записках из подполья»? На их поверхности – ничего нарочито грозного.

Однако в этом случает подтекст у Достоевского занимает, кажется, не семь восьмых, а девяносто девять сотых «айсберга». Ниже мы в него постараемся вникнуть, чтобы понять: в «Записках» – зародыши того страшного, что в романах потом взрывается, развивается, полыхает адским огнем. Иными словами, «Записки из подполья» родственны «великому пятикнижию» Достоевского.

Их героя нельзя не воспринимать в одном ряду с колоритнейшими злодеями из этих романов: Раскольниковым, Свидригайловым, Ставрогиным, Иваном Карамазовым и т.п. С теми самыми, в сердцах и душах которых на протяжении всего произведения идет великая битва Бога и дьявола.

Конечно, Подпольного с этими злодеями объединяют многие внешние признаки. Например, он, как и они, «передовой, развитый, слишком сознающий». Он, как и они, златоуст.

Но главное, объединяющее всех их, в другом. Они великую ту битву, в отличие, скажем, от Федьки Каторжного, или Лужина, или Верховенского-младшего, не держат втайне. Они о ней, при всем различии мотивов, свидетельствовали перед людьми – вывели на свет Божий.

Об откровениях Ивана Карамазова подробно говорить излишне: его речи густо рассыпаны по тексту романа. Свидетельства Раскольникова – в его публичном, на площади, покаянии и показаниях на себя в суде. Свидетельства Свидригайлова – в его хитроватых рассказах Раскольникову о страшных галлюцинациях. В письме, показанном архиерею Тихону, Ставрогин, в частности, признался в многочисленных убийствах и растлении девочки Матреши, доведенной потом им до самоубийства. Там же он констатировал: «Но для меня останутся те, которые будут знать все и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше. Облегчит ли это меня, не знаю. Прибегаю как к последнему средству».

И, наконец, Подпольный о своих глумлениях над Лизой рассказал подробно в «Записках». Зачем?

Зачем все эти свидетельства? Ведь до них злодеи были недосягаемы не только для юристов и сыщиков, но и ни для кого в мире: ни одной улики не было против них! Объяснение – только в одной фразе: «Не могу молчать!» Эти люди так и не теряли связь с Богом вплоть до смерти своей

А теперь – подробности о воздействии «потусторонних» сил на Лизу и Подпольного.

Трансцендентные жернова

Исподволь Достоевский подводит нас к представлению о смертельной опасности, которая подстерегала Лизу. Предупреждения начинаются задолго до ее встречи с Подпольным. Ведь тот – вовсе не безобидный «ботаник», каким изображал себя в первой части «Записок»: мол, я и умница-интеллектуал и чуть ли не чудак-философ.

О том, насколько он страшен, во второй части можно уже судить по эпизоду, о котором Подпольный поведал еще до поездки в публичный дом: «Был у меня раз как-то и друг… я хотел неограниченно властвовать над его душой; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой; я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя…»

Сейчас, спустя 155 лет после публикации «Записок из подполья», можно привести ясную и общеизвестную литературную аналогию. Так, как Подпольный с другом-студентом, поступал в булгаковском романе «Мастер и Маргарита» с людьми Воланд: все в Москве, кто поддался соблазнам его свиты, были ею дьявольски наказаны – оставлены, пусть на время, без разума.

Общение с Лизой предварено также признанием Подпольного, что у него сотни «таких воспоминаний», от которых «надобно отвязаться». О чем это он? О функционировании на службе или среди родственников? Нет, конечно. За свою функциональную сферу он спокоен: все в воспоминаниях о ней окарикатурено – «отвязалось». Речь тут о ловле (походя, на досуге) человеческих душ – как в случае с тем, вузовским другом.

И вот Подпольный в кровати с Лизой. Она – после двухчасовой интимной связи! – смотрела на него с ненавистью. Когда он это заметил, угар в его голове прошел, и он быстро освоился в знакомой для себя обстановке. Ведь все, как в подполье. Он привык там рисовать взгляды людей на себя как ненавидящие. Вот как он описывает свое погружение в знакомое состояние: «Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое».

В подполье он всегда ощущал себя сверхчеловеком. Эту личину и надел на себя рядом с Лизой – мол, я кто-то вроде Христа, спустившегося в ад.

Сверхчеловек, по его понятиям, передовой. И Подпольный не побрезговал, для начала, поговорить с проституткой о ее прошлом, о родне.

Сверхчеловек развитый. И Подпольный показал себя Лизе знатоком российского общества – до самого дна!

Сверхчеловек, в его представлении, «слишком сознающий». И Подпольный, пользуясь своей иезуитской интуицией, определил для себя все струны души Лизы. И на каждой – стал играть мастерски!

Господи, какие таланты дал Достоевский колоритным злодеям, какой дар слова! Златоуст Подпольный сперва заговорил о смерти, потом резко приблизил к ней, в беседе, Лизу, чтобы начать, после внедрения в ее сознание контраста: я не раб, а ты раба – рисовать идиллические картины семейного счастья и материнства. Их надо смотреть полностью: цитаты, обрывки давать – это все равно что рвать в клочья настоящий шедевр. С семейных «небес» Подпольный, по правилам ловли человеческих душ, опять опустил Лизу в ад разврата. И пошли, пошли раздирающие душу этюды непотребства. Подпольный, параллельно с ними фиксировал и свое состояние: «Я вошел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовилась».

Увы, уместна тут только одна аналогия – со сценой из романа Уильяма Фолкнера «Деревушка», когда Князь тьмы пытается околпачить одного из персонажей: «Он перечислил все искушения, наслаждения, блаженства, и речь его звучала слаще музыки, когда он их расписывал в подробностях. Но тот даже жевать не перестал – знай себе стоит и даже чемодан из рук не выпускает. Тогда Князь говорит: «Гляди сюда!» – и указал на стену, и тут перед тем все стало проходить, тот увидел все по порядку, и самого себя, и как он это делает, даже такое, до чего сам бы никогда не додумался…»

К этой аналогии нас подталкивает сам Подпольный. Ведь свою речь он еще и мысленно, для себя, а не для Лизы, комментировал:

«Да и как с молодой такой душой не справиться?» «Больше всего меня игра увлекала».

«Картинками, вот этими-то картинками тебя надо!»

«Давно уже предчувствовал я, что перевернул всю ее душу и разбил ее сердце, и, чем больше удостоверялся в том, тем больше желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цели».

Давайте говорить прямо: цель Подпольного – духовное растление Лизы. Растление, по Далю, это обращение в прах, в ничто.

На первом этапе Лиза должна была создать себе кумира – сверхчеловека-Подпольного. Без него, мол, ей ничего нельзя сделать!

Потом он ей, безоговорочно в него поверившей, легко доказал бы, как это он вытворяет 155 лет со многими читателями, что вокруг «одни враги и недоброжелатели, завистники клеветники окружают его (а в его речах – и ее, Лизу) черными флажками ненависти». Следовательно, уходить ей из публичного дома нельзя. Единственное, мол, спасение – вера в него, Подпольного.

С тем и оставил бы ее, бедную и разбитую, превращенную в прах, в ничто. Да еще и возненавидел бы ее так же, как того друга-студента и, при случае, оттолкнул бы от себя.

Самое интересное, что внешне все выглядело бы как поведение порядочного человека. Он никаких общепринятых приличий не нарушал. Всего лишь с проституткой … поступил как с проституткой.

Первый этап растления Подпольный провел с блеском. Он быстро догадался, что Лиза уже смотрит на него как на кумира. Чуть позже даже сформулировал ее отношение: «… как будто я, как какое-нибудь высшее существо, должен был знать все без объяснений».

И вдруг… его что-то пугает!

После вмешательства высших сил Подпольный в испуге приостанавливает свое одурачивание Лизы: «но теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил… почувствовал, что не смею, и вдруг сам, весь в каком-то ознобе, почти ужасе, бросился ощупью кое-как наскоро собираться в дорогу».

Высшие силы в произведениях Достоевского никогда не действуют тайно. И Подпольный отдает себе отчет о чертах Лизы, которые его преступление и приостановили: детских чертах. В его сознании идут и идут напоминания о них:

«Так смотрят дети на тех, кого очень любят и у кого чего-нибудь просят», «Все лицо ее так и просияло в это мгновение самым наивным, почти детским торжеством», «Когда я дочитал, встретил горячий, любопытный и детски нетерпеливый взгляд на себе».

Жертва с чертами ребенка – знаковая фигура в поэтике Достоевского. Таковы, например, и «взрослые дети» Марфа Петровна и лакей-философ Филя в «Преступлении и наказании», и совсем маленькая Матреша в «Бесах». Но там черты эти не останавливают ни Свидригайлова, ни Ставрогина. Жертвы растлеваются духовно, а Матреша еще и телесно. И когда после этого кумиры, как Подпольный друга-студента, оттолкнули их от себя, Марфа Петровна умерла от апоплексического удара, а Филя и Матреша удавились.

Детские черты в «Записках из подполья» говорят о самом важном: веру в бога Лиза до встречи с ловцом человеческих душ не утрачивала. Даже в публичном доме!

Господь спас Лизу именно от смерти. Но страх Подпольного – не за нее, а перед наказанием за нарушение положения нравственного закона, того положения, о котором в Евангелии от Матфея сказано: «… а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской».

Наказание злодеям в поэтике Достоевского жуткое, трансцендентное. Марфа Петровна, Филя, Матреша являются в виде галлюцинаций, от которых Свидригайлов и Ставрогин кончают самоубийством. У Подпольного же появляется неотвязное воспоминание о замученной им во время первого этапа растления Лизе: «И какая жалкая, какая неотвязная, какая искривленная улыбка у нее была в ту минуту!» И оно на него «давит».

За что еще, в сущности, он наказан? Увидев Лизу первый раз такой замученной, Подпольный не только попросил у нее прощения, но и добавил: «Вот мой адрес, Лиза, приходи ко мне».

Внешне все это выглядело благопристойно. А по сути?

Он шел из публичного дома не только измученный, раздавленный, в недоумении, но и со странным, потусторонним ощущением: «Истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина!»

Она, увы, была лишь в том, что испуг и дома не даст ему завершить процесс духовного растления Лизы. А без этого процесса Лиза … была ему не нужна.

Три дня спустя она, отозвавшись на его приглашение и явившись к нему домой, сама как бы предложила продолжить тот же процесс: начала разговор с признания, что хочет совсем уйти из публичного дома. Подпольный-кумир решил оттолкнуть ее от себя тут же.

Он перед ней разыграл ремейк по сцене из «Героя нашего времени», когда Печорин сообщает княжне Мэри, что все время над ней смеялся, и вызывает ее ненависть к себе. Но Лиза – не Мэри. Ремейк производит на Лизу самое неожиданное впечатление: «Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит» А именно: что Подпольный сам несчастлив.

Заметив такой эффект, Подпольный озверел. Тут ведь, показалось ему, действует взрослая, зрелая любящая женщина, а не ребенок. А раз так, то руки для продолжения растления у него развязаны! Страх мигом слетел с него! В сердце его опять вспыхнуло чувство господства и обладания.

Сначала он молча, как и в публичном доме, овладел Лизой. А потом вложил ей в руку деньги.

Такой вид надругательства был, в его представлении, финалом растления духовного. Это все! Она – прах, ничто. Проституткой была, проституткой и осталась. А любовь ее означает: будет верить в него, кумира и господина.

Лишь когда Лиза скрылась за дверью, он обнаружил оставленные ею на столе его деньги. Того, что душа оказалась им не порабощенной, он не вынес! Он кинулся догонять Лизу, чтобы, как Онегин поступал с женщинами:

И тут опять вмешались высшие силы. Произошло еще одно знаковое для поэтики Достоевского событие: на злодея напало бессилие. То самое бессилие, при котором Свидригайлов, хладнокровный убийца и растлитель, вдруг отпустил находившуюся уже в его руках и беспомощную Дунечку Раскольникову. Подпольный пробежал за Лизой шагов двести и вернулся домой.

Изобразив это бессилие в «Записках», он вдруг почувствовал: что-то не то. Сперва ему показалось, что начав их писать, он сделал ошибку. Потом он решил больше этими «Записками» не заниматься. Но главное было в другом: мучающее его воспоминание о Лизе «не отвязалось». И он, по выражению Достоевского, «не выдержал и продолжал далее». По второму кругу, по третьему…

Что дальше – маразм и сумасшествие? Самоубийство?...

Бог ему судья.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы