Натюрморт с отраженным в зеркале глазом

Илья Имазин (29/05/2020)

С.Дали. Око, 1942. Х., масло.

***

Затеряться, как с мясом оторванная пуговица…

т.е. не как номад-одиночка, пропащая душа,

но с лоскутком тебе отведенного

культурно-исторического контекста,

в котором ты отродясь укоренен или, точнее,

с которым невидимыми нитями накрепко связан.

А может, напротив, протрубить о себе погромче?

Взять да и припереться в ученое собрание

и, набравшись смелости, сделать сенсационное заявление?

Утверждать, к примеру, что прославленный Вильгельм Телль

целился не в яблоко, а в луковицу,

публично наплевать на Ньютона с Лейбницем;

или крикнуть, вскочив с колен:

«Всё-таки она не вертится!»

Словом, замахнуться на «слишком многое»,

продемонстрировать образчик вызывающей заносчивости,

что едва ли лучше, чем ныть про жизнь свою убогую,

монотонно кружащую, как песнь извозчика,

или стать олененком на опушке, березкой в поле,

вписаться в ландшафт и жить согласно прописке,

по воле случая сделаться поэтом или по божьей воле,

и каждое утро затевать путь далекий, неблизкий…

Отплытие

Суша, качаясь, уплывала из-под ног, полоска воды за бортом расширялась,

Плоский, как нарисованный, пароходик уносил меня прочь, и я видел

Там, где порт обрывался, и тянулось черноземное поле до горизонта,

Великаншу, по пояс ушедшую в жирную плодородную землю,

Или, напротив, восставшую из земли, из жуткой разверзшейся бездны.

Мужики в старых ватниках и ушанках, многоэтажно матерясь, лопатами и вилами пытались приподнять её огромные тяжёлые груди.

Тщетность усилий была очевидна. Их лица искажала первобытная злоба.

Они били друг друга лопатами, кололи вилами и исчезали в клубах едкого дыма…

И тогда, в каком-то странном смятении я воскликнул,

А быть может, произнес себе под нос или вовсе про себя, уст не разжимая:

«Отпусти меня, не держи, Беспощадно Родное!

Мой нарисованный кораблик опишет круг и вернется,

И я снова сойду на твой берег, безглазый Идол,

Даже если он обезлюдит, как берег Острова Пасхи.

И пусть древнерусские богини смертной печали обволакивают округу

леденящим полумраком и жалобным плачем, пусть стонут холмы протяжно,

за время странствия я приучу мое сердце биться спокойно

и, увидев тебя, не дрогну, даже если весь мир содрогнется…»

***

Круглые сутки льёт дождь.

Нимфы в соседних рощах промокли и продрогли.

Жмутся друг к дружке под навесами,

кутаются в хитоны из шерсти остриженных ими сатиров,

иные попрятались в дупла, откуда их без лишних церемоний

выкуривают неуживчивые дриады.

Зябко. Сыро. Сиро.

***

Декорация: одна из геопатогенных зон.

Развалины старого завода, нагромождения арматуры, лужи мазута… неважно.

Я бы только хотел, чтобы на заднике были мёртвые птицы с картин Макса Эрнста,

развешанные на верёвке для сушки белья.

Вся прочая бутафория и фанаберия – по усмотрению режиссёра.

Я посреди всего этого один. Читаю с листа монолог.

«Львы, орлы, куропатки… а с ними и все наши чувства – умерли.

Холодно и пусто, как на сцене после проваленного спектакля.

Здесь, на выселках даже капля уюта горька.

Чем больше забудешь, тем лучше сохранишься».

Из земли появляется лицо, лицо «человека, зарытого в землю».

Только лицо виднеется, из земли улыбается, смотрит глазами немигающими,

а я всё боюсь на него наступить…

Представляю, что бы предложил мне с этим сделать

какой-нибудь увечных душ врачеватель:

он бы, наверняка, посоветовал в воображении откопать незнакомца,

чтобы выяснить, кто же он такой. Но я подозреваю,

что человека-то и нет на самом деле, а лицо в земле – просто маска,

сброшенная пробегавшим мимо актером и присыпанная осенним прахом…

***

Мне было лет семь, когда я впервые постиг, какая страшная вещь символ.

Я тогда нарисовал шариковой ручкой большой открытый глаз у себя на коленке.

Не знаю, зачем. Факт, что коленка моя вдруг сделалась зрячей.

Через некоторое время мне надоел ее немигающий взгляд,

и я попытался стереть нарисованный глаз – сначала потной ладошкой,

затем при помощи влажного полотенца, но у меня ничего не вышло.

И тут откуда-то появился один «добрый знакомый» нашего семейства.

Увидав мои тщетные старания, он заржал, словно конь, истомившийся в стойле,

а затем заявил, пришепётывая зловеще: «Теперь у тебя всегда будет три глаза,

причем один из них не закроется никогда. Он будет таращиться, не мигая,

даже ночью, в безлунной темноте; когда два других во сны погрузятся

под одеялами своих век, этот будет следить за тобою,

точно страж». Его глупая шутка вспомнилась мне позднее,

одной бессонной ночью, и я за малым не свихнулся,

вдруг осознав сокрушительную силу,

заключенную в жутком символе, что возник ненароком.

***

Уже не лицо – только глаз, широко открытый, немигающий.

Глаз, смотрящий из бесплодной земли, проникающий в самое твоё нутро,

прожигающий тебя насквозь жестоким, безжалостным взглядом.

Око этой пустоши, холодной безжизненной тверди!

Или закрытые глаза в небесах, у тебя над головой, среди туч!

Ты знаешь, что в любую минуту они могут открыться и вмиг испепелят тебя божественным гневом! Тысяча глаз Аргуса, пожирающих тебя живьем!

Впрочем, в какой-то момент конфронтация прекращается

– ты сам становишься широко раскрытым, полным ужаса и боли глазом

и всматриваешься – в Другого, в себя, в саму жизнь.

И чувствуешь, что одинок, «как последний глаз у идущего к слепым человека»

или как непарный зрак циклопа Полифема, на который уже затеяла охоту

ватага скитальцев-мореходов под предводительством хитроумного Одиссея.

***

Ожил натюрморт с отраженным в зеркале широко открытым глазом:

Столик в гримерной, заставленный хламом,

Среди склянок и баночек с гримом,

Отделенный на полотне от остального лица

(оно скрыто от зрителя теми же склянками),

Как с мясом оторванная пуговица, только с осмысленным блеском,

Глаз пытался вылупиться, точно из скорлупы, из театральной мишуры,

Мучительно выкарабкивался из своего зазеркального логова,

Или проваливался в уготованную ему потустороннюю яму;

И хотя взгляд его метался из стороны в сторону, сам он не мог сдвинуться с места,

Пригвожденный к нему волей мастера,

Который с помощью этого символа показал нам диалектику творчества,

т.е. свободы художественного видения и одновременно укорененности

В сложившемся культурном контексте, что часто предполагает диктат традиции.

Мы, спустя века, не видим истинного лица художника,

Нам остается лишь его взгляд, свободный и пригвожденный,

то мятежный, мятущийся, то пробирающийся ощупью,

пойманный зеркалом, словно солнечный зайчик…

***

А что, если прославленный Вильгельм Телль,

Вопреки легенде, целился не в яблоко, а в луковицу,

И луковый сок, хлынув ручьем, попал в глаз его сыну,

И смешался со слезной жидкостью, сделав ее до слез едкой и горькой,

И одна единственная слеза, скатившись по щеке, словно в гнезде,

приютилась в левом краешке мальчишеских губ, где её и настиг

проворный кончик языка (так Эрос, дитя Пороса и Пении,

вновь и вновь настигает беглянку Психею, и сладость сменяется горечью

в момент обладания; все мы – заложники этого древнего мифа)…

А вдруг и вправду вместо запретного плода, что, как известно, сладок,

на голову сыну Вильгельма Телля был водружен слез источник,

символ горькой участи, знакомый любой стряпухе,

и отец рассек его надвое выстрелом метким,

и сын заплакал, не то от страха, не то от попадания в глаз

едкого лукового сока…

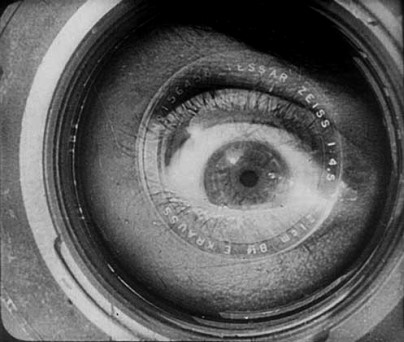

Кадр из фильма Дзиги Вертова

«Человек с киноаппаратом» (1929).

Последние публикации:

Райнер Мария Рильке. Давид поет Саулу –

(22/02/2022)

Жизнь, хрупкая как одуванчик… –

(04/02/2022)

Форель зимой –

(18/01/2022)

Гора и мышь, или Мнимые уроки прошлого –

(22/12/2021)

Герман Мелвилл "Мальдивская акула" –

(30/11/2021)

Срок годности –

(22/11/2021)

Ничевоки –

(09/11/2021)

Жила-была женщина-комната… –

(20/10/2021)

Прищепка и прыщик –

(23/09/2021)

Будь Клеопатры нос чуть-чуть короче… –

(10/09/2021)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы