Миф о человеческом достоинстве (2)

Сизиф

Как он был наказан – известно, его наказание в позднейшие времена даже стало предметом философских размышлений (А.Камю) и психологических опытов, в которых, в частности, Ю.В.Грицков пришел к выводу, что однажды Сизифу удалось-таки закатить свой камень на вершину. Он посидел рядом с ним, выкурил сигарету, и, осознав, что жизнь, вдруг, утратила смысл, спихнул камень ногой и побежал рядом, чтобы снова закатывать его наверх.

Наказание, таким образом, ясно, но в чем заключалось преступление? Древнегреческая мифология выдвигала разные версии, в большинстве которых и сама сомневалась.

Например, версия о том, что Сизиф был истинным виновником рождения Афины Паллады, которая, как известно, появилась на свет из головы Зевса, да еще сразу в полном боевом снаряжении.

Дескать, дело происходило так. Зевс прогуливался вокруг своего дворца, а за углом его ждал Сизиф с большим бронзовым топором. И как только Зевс проходил мимо, Сизиф этим топором сделал у него в голове дырку, откуда сразу и выскочила Афина Паллада в полном боевом снаряжении.

Эта версия не нравилась уже самим грекам, она слишком мультяшна, и явно нарушала основной принцип древнего права – равное воздаяние. Если бы вина Сизифа заключалась именно в этом, то Зевс, скорее всего, развернулся бы в сторону Сизифа вместе со своим кулаком, сделал бы у него в голове точно такую же дырку, и посмотрел бы, а что выскочит оттуда. Нет, вероятнее всего, преступление Сизифа состояло совсем в другом.

Одна из наиболее правдоподобных мифологических версий заключается в следующем. Дело, видите ли, в том, что Сизифу очень не хотелось в Аид. Аид, вообще, неприятное место: пересекаешь Лету, и у тебя напрочь отбивает память. И носит потом тебя весь космический цикл по Аиду как пушинку одуванчика, и мечешься в бессильных стараниях что-то неведомое вспомнить. И не знаешь, ни кто ты таков, ни откуда явился, ни зачем живешь, и считаешь Аид единственным на свете миром, неприятно удивляясь его жестокости, несправедливости и полной своей неадекватности ему. И мечтаешь о смысле жизни.

Неуютное место, греки недолюбливали Аид. Однако их собственная судьба по воле богов от них мало зависела. Лишь подойдет твой срок, как придут к тебе и поведут. Этот свободный народ, в сущности, был рабом рока и богов, правда, своеобразным рабом, всячески выражавшим недовольство своим таким положением.

Сизиф, в ожидании никому неизвестного времени жизненного конца, все-таки, нашел выход.

Он подговорил жену, сказав ей: «Дорогая. Как за мной придут и уведут, ты сразу прекращай все без исключения жертвоприношения и обряды всем без исключения богам». Его жена, как порядочная женщина, так и поступила.

Повели Сизифа, но не успели до Леты дойти, бежит Гермес. Хватает его за плечо, разворачивает к себе лицом и говорит:

- Сизиф, у тебя там жена рехнулась, что ли? Ни молитв, ни обрядов, ни жертвоприношений. Ты подумай, если все так поступят, то кто же будет наш божественный слух и наше божественное обоняние услаждать!

Сизиф рассыпался в извинениях:

- Ну, понимаешь, Гермес, женщина же, существо слабое. Вы меня забрали, она, наверное, и впрямь, умом помутилась. Вы меня на денек отпустите, я ее в чувство приведу и вернусь!

Его отпустили. И только его с женой и видели, искали их боги по всему древнегреческому Космосу в течение всего мифологического цикла. А когда нашли, то в полном соответствии с принципом равного воздаяния заставили его целый космический цикл выполнять такую же бессмысленную работу, какую он заставил их делать.

А что до жены, то какая же на женщине может быть вина? Существо, и впрямь, слабое!

Вероятно

Вероятно, боги воспринимались античными людьми как точно такая же раса, что и люди, только более могущественная. В самом деле, что можно сделать человеческим луком против стрел Аполлона и перунов Зевса! А в сущности, если, например, древний грек сам не встречался с богами, то у него непременно есть жена, у которой есть брат, у которого есть теща, у которой есть раб, который на рынке стоял в очереди за рыбой прямо за Аполлоном, и, хлопнув его по плечу, спрашивал: «Не ты ли крайний в этой очереди»?

Напрямую ссориться с богами опасно, и именно поэтому в своем отношении к ним античная культура не предполагала каких-либо моральных обязанностей. Если можешь сражаться с богом – сражайся, а слабоват, так перехитри его, как Сизиф или Одиссей, надуй его, или, как Эврисфей, покажи, хотя бы, кукиш в кармане, и ты будешь прав. Античный героизм поливалентен, главное сопротивляйся, и любым способом отвесь богам оплеуху.

Такому нравственному эталону подражали все, кто чувствовал себя человеком с собственным достоинством, и не только в мифологии, но и в жизни.

В третьем веке до нашей эры жил в Риме купец, небогатый, как и все купцы, но очень желавший разбогатеть. Сделать же это в тогдашние времена можно было лишь коррупцией, грабежом да, как в первые годы после советской власти, челночничеством. Надо снарядить караван в Малую Азию, туда, где перекресток торговых путей, где самые богатые и дешевые базары. Надо закупить там товаров, привезти в Рим и продать втридорога, и будет тебе навар.

Однако по суше караван не отправишь, германские варвары его моментально разграбят. И по морю тоже не пошлешь: ливийские пираты каждый день терроризируют побережье империи, а сенат только голосит, что Карфаген должен быть разрушен, но ничего не делает. Купец же, как сказано, был не богат, он не мог нанять галеру для товара и десяток галер с солдатами в сопровождение. Средиземное море и сегодня бурное, для галер же, чья плавучесть и устойчивость едва превышает корыто, оно просто губительно. К тому же навигация еще неизвестна, карт морских течений нет, ориентацию по звездам не придумали, и плыть приходится каботажно, то есть, не теряя из виду береговой полосы. А стоит ее потерять, как ты, подобно Одиссею, заблудился в безбрежности вод. Береговая же полоса настолько кривая, что полторы тысячи километров по прямой в каботажном плавании превращаются во все пять, это - годы пути!

Купцу ничего не оставалось, как обратиться за помощью к богам. Но и тут его ожидали проблемы. В Древней Греции пантеон насчитывал около двадцати семи тысяч богов разного ранга. А в Риме, захватившем и ассимилировавшем множество народов с их религиями, пантеон превышал триста тысяч. И словарь тут ни при чем, тут – имена. Римляне народ практичный, бог, по их мнению, должен быть занят делом, но при таком пантеоне у них уже наступила безработица, римляне просто не знали, чем еще можно богов занять. И боги капризны, у каждого – свой храм, своя молитва, своя жертва и обряд, что одному богу – благо, то для другого лютое оскорбление. У римлян даже существовала молитва, в которой они просили бога помиловать их в случае, если они чего перепутали.

Нашему купцу нужен был тот из богов, кто отвечал за морские грузоперевозки. В коллегии жрецов ему подсказали, как бога зовут, где у него храм и что он предпочитает в жертву. Купец отправился по указанному адресу и там был составлен контракт, согласно которому бог со своей стороны обещал доставить купеческий караван в оба конца без потерь, а купец, со своей стороны, за это пообещал богу сто голов. Контракт был скреплен обеими подписями (за бога расписался жрец) и печатью.

Бог уже поглаживал брюшко от удовольствия! В самом деле, что стоит ему, специалисту в морских грузоперевозках проследить за какой-то там галерой, а сто голов, это же целое стадо! И он взялся за дело.

На всем пути в Малую Азию и обратно море было спокойным и гладким, в небе ласково сияло солнце, а пиратские паруса ни разу не показались на горизонте. Купеческий корабль прибыл в самый базарный день, затоварился так, что чуть не потонул под тяжестью груза, и тут бог выручил. В Рим галера вернулась в год дефицита, купец не то, что втридорога, он десять шкур спустил со своих соотечественников, и в одночасье стал миллионером, как Тримальхион.

Пора расплачиваться, но тут его жаба задавила. «Ах, я лопух! – Причитал купец. – И чего же это я, дурак старый, наобещал ему целых сто голов! Это же – стадо! Что ему за какой-то галерой проследить, профессионалу-то в морских грузоперевозках! Ему и десять голов многовато будет, по правде сказать, и одной бы ему хватило! Что же это я, дубина стоеросовая, в контракте-то написал, а?»!

И на том основании, что в контракте не сказано, о каких головах идет речь, купец пожертвовал богу сто головок луку. Тому пришлось утереться, в контракте, действительно, не было сказано, чьи это головы. В следующий раз читай, что подписываешь.

О правителях

О правителях не принято говорить приятно, о них принято говорить возвышенно. Но одно можно сказать почти наверняка, они тоже люди, и значит, тоже страдают собственным достоинством. Во все времена и у всех народов. Им очень, очень не нравится, когда что-нибудь идет не так, как запланировано, пусть даже виновником является сам непостижимый Рок, что из того?

Римский император Траян воевал даков. Даки, это народ, некогда живший в Дакии, на территории нынешних Сербии, Хорватии, Албании и т.п. Странный это был народ, невоспитанный, почему-то, он не любил, когда его завоевывают. Сам по себе, это – рыхлый союз племен, но едва римские легионы высадились на побережье, как он, вдруг, организовался и оказал такой отпор, что едва не выкинул легионы в море. Срочно потребовалась военная помощь, но где ее взять?

Легионы стоят недалеко, в Германии, но там варвары давят по всему периметру. Стронешь один, и варвары разрушат Рим. Легионы есть в Израиле, но этот жестоковыйный народ и без того склонен к бунту. Уберешь легион, они сразу отложатся от Рима. Легионы есть в Галлии, Испании и Египте, но это уже просто далеко, им не успеть.

Ничего не оставалось, как обратиться за помощью к Марсу, богу войны. Однако обряд, который уважал Марс, требовал, чтобы, стоя на территории его храма, вражескую землю жрец пронзил копьем. Храм – в Риме, вражеская земля – в Дакии, копье – не ракета, не долетит.

Траян даже спускался в сенат, хотя римские императоры не очень любили бывать в своем парламенте. После нескольких дней обоюдных консультаций было найдено решение.

Разыскали пленного дака, раба, личным указом императора дали ему свободу, римское гражданство и полсотни сестерциев, и велели купить землю около храма Марса. Земля, принадлежащая даку, стала дакийской, и по определению, вражеской. При торжественном стечении народа ее пронзили копьем. А потом сенат обнаружил, что указ императора не соответствует принятому гражданскому праву, и отменил его. По закону же, дак, на том основании, что он стал римским гражданином, не имея родителями римских граждан, подлежит обращению в рабство, а его собственность конфискации в пользу государства.

Однако с формальной точки зрения обряд был выполнен корректно, и Марсу, хоть тот и понимал, что его надули, пришлось, все-таки, вмешаться. Римские легионы одержали победу над даками, а император, сенат и народ ликовали на празднике, в честь победы над самим богом войны.

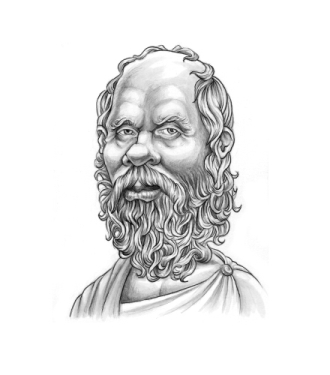

Сократ

Жил на свете Сократ.

Мужчина он был очень умный. Коренастый, невысокий, метр пятьдесят пять росточком, и с большой шишкой на голове, где, по его словам, тоже кто-то жил. А как он с женой справлялся! Жена у него, Ксантиппа. Это же надо таким характером обладать, чтобы прославиться вместе с самим основателем европейской рациональности, он – умом, а она – стервозностью.

Сократа, порою, спрашивали: «Почему ты с нею живешь»? – А он отвечал: «Для проверки. Если ее сумею убедить, то и любого смогу». А еще его спрашивали, стоит ли жениться, и он говорил: «Женись, мой друг, непременно женись. Попадется хорошая жена – будешь счастливым, попадется плохая – станешь философом».

Философское упрямство, вещь неизбежная, если философ, то, непременно, упрям.

Вот, например, Декарт. Известно, что на хлеб он зарабатывал рейнджерством, наемником был, то за одного германского князя воевал, то за другого. А уж сколько душ христианских на дуэлях положил, так и немерено. Мысли ему в голову приходили в самый неподходящий момент, чаще всего в пылу битвы. Тогда садился Декарт на пенек, откладывал в сторону шпагу и мушкет, и серебряным карандашом на полях Монтеня начинал «Рассуждения о методе». И в этот момент пушки старались стрелять потише, а обе враждующие армии обходили сидящего философа стороной, так, как знали, что если его с мысли сбить, мало никому не покажется.

Вот, например, Декарт. Известно, что на хлеб он зарабатывал рейнджерством, наемником был, то за одного германского князя воевал, то за другого. А уж сколько душ христианских на дуэлях положил, так и немерено. Мысли ему в голову приходили в самый неподходящий момент, чаще всего в пылу битвы. Тогда садился Декарт на пенек, откладывал в сторону шпагу и мушкет, и серебряным карандашом на полях Монтеня начинал «Рассуждения о методе». И в этот момент пушки старались стрелять потише, а обе враждующие армии обходили сидящего философа стороной, так, как знали, что если его с мысли сбить, мало никому не покажется.

Однажды, по слухам, возвращался он домой от одного германского князя в компании недавних однополчан. Человек семь их было. Понадобилось речку переплывать, кажется, Рону, и наняли они перевозчика. И пока плыли, Декарт задумался и блокнот достал. А его сослуживцам тоже мысль пришла, как выяснилось позднее, неудачная. Они, подговоренные лодочником, решили: если философ задумался, то его можно быстренько за борт выпроводить, и его мешок с серебром, что на плече, меж собою и поделить.

Кончилось тем, что все семеро во главе с лодочником за борт отправились, во след им Картезий швырнул свой кошель и поплыл дальше в тихом и мирном одиночестве, без перевозчика и денег, погруженный в думы, по воле волн.

Или Николай Гартман, заканчивавший свою онтологию в начале мая 1945 года в Берлине. Вокруг снаряды рвутся, а он в ночном колпаке сидит на пятом этаже и строчит. Родня прибегает: «Николай! Ты почему не в бомбоубежище»! А он отвечает: «Это же какое время было спокойным для занятий философией»? И дописал, таки!

Да, но Сократ, речь, ведь, о нем. Бывало, он вместе с согражданами Афин совершал набеги на соседние полисы, на Коринф, в частности. Времена были дикие, автобусного сообщения не было, и ходили везде пешком. А пешком через греческие скалы трудновато: вверх-вниз, вверх-вниз, а наверху – ледник. Все греки, закутавшись в козлиные шкуры, укладываются отдыхать перед боем, а Сократ в задумчивости стоит на босых пятках и медленно погружается в протаивающий под ним лед. А утром видят греки, торчит изо льда одна только задумавшаяся голова Сократа с ушами, покрытыми инеем.

А потом они атакуют Коринф! Коринф круто отстреливается, афиняне отступают. Лишь один Сократ, в задумчивости и по рассеянности, не заметив всеобщего отступления, продолжает идти в атаку. За ним подтягиваются пристыженные афиняне и Коринф – пал.

И именно Сократ обязан был выпить цикуту.

Он был известен по всей Греции своими иронией и майевтикой. Задумается, например, о прекрасном, а сам не может понять, что это такое. Или придуряется, что не может. Видит, идет горшечник Клеон, и – к нему.

- Клеон, ты такие отличные горшки делаешь, уж ты-то наверняка знаешь, что такое прекрасный горшок!

И Клеон с дури давай рассказывать! И всё-то он про свое гончарное искусство изложит, а Сократ выслушает и спросит:

- Клеон, как ты всё хорошо объяснил про прекрасный горшок! Так, это то же самое, что прекрасная женщина или нет? – И еще руками овал сделает, намекающий на женскую или горшка прекрасность.

Клеон столбенеет и через минуту, вдруг, осознает, что ничего он про горшки не знает и знать не может.

Ну, достал Сократ честных афинян, и повели его на суд, о чем у раннего Платона прочесть можно. Там же на суде, когда предложили ему самому себе наказание назначить, хоть, штраф в пару драхм, он такую речь произнес, что ничего афинянам не оставалось, кроме как на цикуту его осудить. А вы говорите, боги. Какие там боги!..

А потом в тюрьме: корабль – в гавани под парусами, стража подкуплена и спит, ворота нараспашку, а пять друзей в камере Сократа наружу его за шиворот волочат. А он растопырил все свои четыре бесконечности и в дверь не проходит. Говорит: «Если я всю жизнь учил, что надо слушаться законов своего государства, даже если оно не право, а сейчас сам ослушаюсь, то грош цена и мне, и моей науке».

И впрямь, какие там боги, в шишке все дело!

Вот, так и учили они всех, кого ни попадя, быть самими собой: не политиками, не французами, не предпринимателями, и даже не в первую очередь людьми, а прежде всего, самими собой. Немногих научили. Как Ницше в «Ecce homo: или как становятся самими собой» писал в самом предисловии: «Я такой-то и такой-то, и прежде всего, не путайте меня с другими».

Он ведь не написал «Я – Фридрих Ницше», он написал: «Я такой-то и такой-то»! И это важно, потому что теперь его предисловие выглядит как анкета-пустографка, где каждому предлагается подставить своё имя и дальше читать «Ecce homo», как написанное им самим, как выраженное им движение его собственной души.

«Ecce homo», «се – человек», - слова, которые произнес евангельский сотник, указывая пальцем на распятого Иисуса, под которым на кресте была надпись «Се есть Царь иудейский».

Быть самим собой, это, оказывается, быть на распятии.

Да, но Сократ!

А ведь это он оказался отцом-основателем собственного достоинства. Много этих достоинств потом было, и у каждой в основании – Сократ с ушами, покрытыми мелкой изморозью.

Учили быть самими собой, но не многих научили.

Остальные почему-то думают, что быть самим собой, это значит защищать свою христианскую совесть от иудеев или свою иудейскую совесть от христиан. Что это значит, вообще быть православным (католиком, протестантом, иудеем, буддистом и т.д.), быть русским (евреем, немцем, готтентотом, марсианином и т.д.).

Обычно считается, что быть самим собой, это значит быть кем-то.

А это значит, просто – уметь быть.

Да, я думаю

Да, я думаю, что в жизни большинства из нас не много найдется минут, в которые мы могли бы сказать, что мы есть. А еще мне часто кажется, что и жизнь, и история существуют для того, чтобы этих минут в конце концов стало больше. Декарт считал, что философией нельзя заниматься больше двух часов в год, и имел в виду те редкие моменты, в которые ты понимаешь, что ты собственно должен сказать или сделать. Так, то – Декарт, он мог целых два часа в год! Иному достаточно и пары минут за всю жизнь, чтобы стать жутко известным.

Но, ведь, с чего-то начинается этот миф о человеческом достоинстве, иначе именуемый историей!

А началось все, вероятно, в ту давнюю пору, когда прародителей изгнали из Эдема, породив тем самым мучительную загадку – в чем, собственно говоря, была вина? В уворованном яблочке? В том, что не поверили старшим? Поверили соблазнам какого-то змея? Слишком очевидно это наказание нарушает принцип равного воздаяния. Получается так, как если бы отец поймал малолетнего сынка с сигаретой, и вместо того, чтобы выдрать мерзавца в воспитательных целях, вышвырнул его на улицу со словами: «Чтоб и духу твоего здесь не было»! И дверь с треском захлопнул перед носом.

Конечно, прародителей предупреждали: «Не троньте, не то смертию умрете»! - Да только не знали они в Эдеме, что это за штука такая «смерть», и предупреждение звучало для них примерно так: «Вот, придет Куздра глокая и ка-ак будланет»! – Даже любопытно становится!

Открытие смерти вообще произошло значительно позже.

Нет, вероятно, дело обстояло не совсем так, и косвенное указание на это дает Библия, где в книге Бытия в момент изгнания было сказано: «Чтоб не стал он такой, как Мы!», а в Евангелиях уже говорится совсем иное: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный».

Адам с Евой были детьми, и как всякие дети, любили подражать родителям: один отцовский башмак нацепит на обе ноги, другая в мамашину юбку как котенок в клубок замотается. Скорее всего, долго упрашивали они Всевышнего, пока тот не сдался: «Хотите уподобиться Отцу вашему Небесному? – Извольте, но учиться придется, и есть только одна такая школа под названием «История». Только она и дает личный опыт осторожности и осмотрительности, который ап. Павел позднее назовет «духовным обрезанием», и про который ап. Иоанн скажет: «Вера без дел мертва». Без такого опыта нет мудрости и бережности в отношении и к миру, и меж собой. Но в этой школе уважают розги.

- Отец наш, а что такое «Розга»?

Вот, так и оказались прародители за воротами райского сада.

И херувима у ворот поставили для защиты, ангела с головой быка и огненным мечем. Видимо, наверняка знали, как дело пойдет дальше…

Оказавшись за воротами, Адам с Евой вспомнили, что забыли сделать: уходя, они забыли вкусить от древа, дарующего жизнь вечную. Бросились назад, а там – херувим. А в этом их порыве и возникает смысловая заостренность истории, накапливается опыт, и люди переходят из класса в класс. Кто-то переходит, а кого-то и исключают за банальную академическую неуспеваемость.

В этой школе мало сторонников гуманистической педагогики. Там, конечно, понимают склонность детей к подражанию, сами, наверное, когда-то были такими же. Но там не считается, что детей надо обоготворять как маленьких ангелочков, потому, что им только предстоит стать людьми. Сейчас они – обезьянки с богатейшим потенциалом. Но сам по себе их потенциал и их гениальность ничего не стоят, пока не найдут они свое предназначение, и пока это предназначение не научит их опыту и не заставит придать своим душам ясность и определенность богоподобия. Вот, тогда каждый из них и получит право сказать: «Я, это – я. Я – тот, кто я есть».

Впрочем, прошу прощенья, это мужчины происходят от обезьян, а женщины, конечно, от обезьянок. А взрослые от детей.

Согласно легендам, Адам с Евой раскаялись и встали по пояс каждый в своей реке: один в Тигре, другая в Евфрате. Сорок дней и ночей каялись они и рвали на себе власы, потому, что этот способ для раскаянья ничуть не хуже прочих; можно еще голову пеплом посыпать, но в воде пепла нет.

И уже почти собрался Всевышний забрать их назад, но проползала мимо все та же змеюка, скорчила глупую рожу, показала язычок и сбила прародителей с намерения. Шанс оказался упущенным.

Согласно легендам, едва схлынула вода потопа, как устремились люди назад, к тому месту, где был Эдем с древом жизни, и не нашли. То ли не было Эдема вовсе, то ли смыло его волной, но в их простые души закралось подозрение, что забрали Эдем на небеса, и начали они строить Вавилонскую башню.

Неудержимо было стремление вернуться назад к древу жизни, как неудержимо стремление школьника сбежать с контрольной работы.

(Окончание следует)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы