Философия современности и межвременья (10)

ОЧЕРК 8. Современность и смысл

8.1. Современность как динамика смысла

1.

Ж.-Ф.Лиотар убедительно показал, что постмодерн – завершение эволюции культурно-исторической эпохи Просвещения или Модерна в целом. Анализируя во введении к своей книге, так им и названной «Состояние постмодерна», знание и производящие его институты: университеты и науку в целом он определяет этот завершающий момент как «состояние культуры после трансформаций, которым подверглись правила игры в науке, литературе и искусстве в конце XIX века»[1]. Заключается это «состояние» в том, что знание, полученное с помощью исторически сложившихся механизмов его производства и распространения, в глазах социума, то есть, с точки зрения субъектов нынешних европейских культур в качестве ценности теряет свою легитимность. Проще сказать, те, кто определяет культурный облик Европы, Северной Америки и России, сомневаются в этом знании и не очень уверены, что ему можно доверять. Знание делегитимируется именно потому, что нелегитимными и лишенными доверия оказываются сами механизмы его получения и распространения: методология и картина мира, научные и образовательные институты.

Из-за своего сомнения европейский социум зачастую предпочитает знания, полученные каким-то другим путем: религиозные, эзотерические, мифологические, любые, лишь бы они не были научными. Можно наблюдать лавиноподобный рост влияния астрологии, классических и неорелигиозных представлений, магии, обыденного мнения, распространяющегося по каналам слухов и сплетен. Повышение доверия именно к такому «знанию» легко проиллюстрировать ростом спроса на соответствующие издания, увеличением тиражей и числа наименований книг, популярностью радио и телевизионных программ, пропагандирующих астрологию и религию, распространением желтой прессы и ее усиливающимся влиянием.

Это удивительно, если вспомнить, что наука и исторически, и по самой своей природе связана с непосредственно очевидной предметностью и нацелена прагматически и утилитарно. Уже поэтому она, казалось бы, не подлежит сомнению и должна быть вне подозрений. Почему такое происходит, вопрос особый, пока что, в самом начале исследования можно лишь предполагать, что, вероятно, причины кроются либо в утрате ею очевидности, либо в сомнительности приносимой пользы, либо в том, что она каким-то образом сумела стать для людей разновидностью насилия, всегда провоцирующего сопротивление, либо и то, и другое, и третье одновременно. Или же почему-то она стала вдруг выглядеть смешной, а временами и непристойной, и восприниматься как разновидность, по меньшей мере, чудачества, оказалась современным «кораблем дураков». Когда-то в Средние века такие корабли в большом числе путешествовали по Европе, вызывали отторжение и неприязнь из-за своей непонятности и из-за того, что непрерывно требовали затрат и ресурсов на странные и подозрительные занятия. И неожиданно ученые попадают в такое положение, именно они, а не поп-звезды, эстрадные шаманы и папарацци. Поневоле рождается подозрение, что наука отторгается как бы из «духа противоречия».

Знание для цивилизации, исторически сложившейся на основе логоцентризма, является доминантой. Поэтому утрата легитимности научного знания с одной стороны, оказывается делегитимацией всех ментальных и институциональных форм, присущих ему, но с другой стороны, выводит на передний план ненаучные «знания», которые уже с точки зрения науки являются нелегитимными и квалифицируются ею как невежество. И здесь я сразу должен оговориться, с моей точки зрения такая квалификация вполне справедлива.

Логоцентризм предписывает не просто знание, а такое, какое идет из одного, не подлежащего сомнению источника, закрепленного в Книге, обобщающего коллективный опыт, развернутого в традициях и научных школах. Благодаря научному знанию, появляется возможность умозрительно углядеть сущность вещей вместе со скрытыми в ней причинно-следственными механизмами и законами, можно воспользоваться чужим опытом, вместо того, чтобы самому набивать шишки, можно прогнозировать и заранее знать, где ты упадешь, чтобы там постелить соломки. Именно это совершенно необходимое знание вдруг становится нелегитимным.

Но такое знание для европейских культур является основой стратегии общественного развития, через каналы образования и воспитания оно координирует людей в общем направлении эволюции, создает контекст для понимания фактов и единый язык, благодаря которому оно распространяется. Проще говоря, постмодерн является тотальным недоверием к исторически выбранному пути. Он начинается с массового сомнения: почему, скажем, наше развитие и практику направляет именно научное знание, а не религиозное или эзотерическое, почему столь важно знание, о законах и сущности вещей, а не, например, о духах стихий, почему вообще – знание, а не образное мышление или эмоциональное переживание. Чем судьба рационально мыслящего ученого или философа предпочтительней судьбы экзальтированной особы или религиозного фанатика, а история общества, построенного на основах науки, оптимальнее истории, направляемой демагогией?

В эпоху Просвещения выработались три основных типа знания: сначала о природе (естественнонаучное), потом об обществе (социально-научное) и затем о культуре (гуманитарно-научное). Первое говорит о сущности и законах природного мира и позволяет использовать их для преобразования природной среды, второе о сущности и законах общества, а последнее - о человеческой жизни в обществе, оно позволяет разрабатывать правила совместного существования и формировать программы развития.

Исторически, со времен средневековых, а еще более, абсолютистских университетов, наука формировала интеллектуалов, обосновывающих решения власти. Она сближалась с политической и экономической властью, и сама превращалась в интеллектуальную власть, становясь силой, фактически принимающей решения и формирующей общество через системы научного воспитания и образования. И наконец, из-за того, что далеко не все имеют отношение к научному миру, но пользуются очевидными благами науки, она сакрализуется и становится чем-то вроде религии, ученый превращается в ее священника, научные и образовательные институты в ее церковь. А ее субъект - Ученый – становился сакральной фигурой.

Обнаруживается, что утилитарная польза от науки связана с ее прошлыми достижениями, а не с нынешними. Что самолеты конструируются на базе физики больше XIX-начала XX века, чем века XXI, что космические корабли запускаются по Ньютону, а не по Эйнштейну. Великие открытия черных дыр и белых карликов, транснептуновых объектов и антивещества, научный подвиг строительства адронных коллайдеров и разработки искусственного интеллекта не очевидны, и практически могут сегодня использоваться больше в разрушительных целях, чем в созидательных, больше для порабощения и унижения людей цивилизацией, чем для утверждения их собственного достоинства. Обнаруживается утилитарный абсурд, например, в развитии бытовой вычислительной техники, когда удельный вес действительно полезных нововведений год от года сокращается, но растут мощности персональных компьютеров и увеличивается число программ, решающих проблемы, порожденные самим программным обеспечением этих компьютеров. В итоге, человек, использующий компьютер не в научных целях, оказывается перед навязчивым сервисом. Как если бы ему для поездок по городским улицам предлагается гоночный болид, к тому же разболтанный и полуисправный, но нигде не найти пролетки с извозчиком. И начинает ругать еще лет пятнадцать назад прославляемую им же компанию Microspft и лично некогда почти обожествленного ее основателя Билла Гейтса[2].

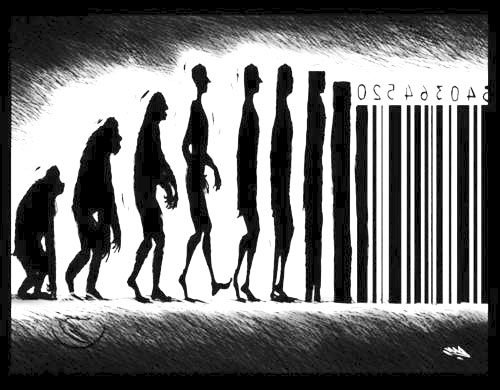

Утрата наукой легитимности десакрализует образ Ученого, в общественном мнении он свергается с пьедестала и становится более смешным и нелепым, чем великим. Теперь ученый, это – предприниматель и чиновник, а наука – бизнес и управление. Ученые диссертации превращаются в бессмысленный театрализованный ритуал, а степенями начинают обрастать чиновники и предприниматели, в зависимости от ранга. Если чиновнику или бизнесмену среднего уровня достаточно степени кандидата наук, то высший уровень требует уже докторских степеней и академических званий. Границы, отделяющие ученых как элиту от остальных слоев размываются, и они растворяются в полуобразованной, но амбициозной массе бизнесменов и политиков, вместе со своими ценностями. За наукой нелегитимными становятся все ее обоснования в общественной жизни, все связанные с нею институты: право, политика и т.д. Их нелегитимность означает, что они перестают восприниматься как непреложная данность, так, как они воспринимались еще недавно. Они оказываются сомнительной данностью, то есть, такой, за которой подозревается либо неправомерность их существования, либо групповые корыстные интересы, и которая навязывается людям, помимо их согласия.

Делегитимация охватывает практику организации и управления, педагогики, политики, права, хозяйствования. Это означает, что у них исчезает исторически закрепившийся за ними научный смысл. Его лишаются и политические партии, и общественные организации, и правоохранительные органы, и суды, бюрократические слои и в целом само государство. Делегетимированные структуры, продолжая существовать, воспринимаются как насилие и провоцируют либо сопротивление, либо скрытое уклонение от их требований. В итоге, полностью теряя смысл в глазах населения, они угасают и растворяются в общей бессмысленности. А население, доверяющее очевидности, начинает для себя различать бессмысленную, но дорогостоящую науку и практические изобретения, восходящие к науке прошлого и к непосредственному хозяйственному опыту, а нередко и мошенничеству, к тому, что по духу ближе к домашним опытам алхимии, чем к нынешней науке.

Однако пока научные ценности действуют, пусть и не легитимно, они действуют организованно, и любое эффективное сопротивление, как и уклонение от них, тоже требует организованности, но другой, не традиционной. В таком творчестве зарождаются новые структуры, часть из которых в будущем утвердится и реорганизует общественную жизнь. Формируется новая легитимация, отчасти оправдывающая институты прошлого, отчасти создающая новые институты. Общество перестраивается.

Анализ Ж.Ф.Лиотара правомерен, но односторонен. Связывая постмодерн с прошлой легитимацией и ее утратой, Ж.Ф.Лиотар говорит о нем как о закономерной стадии эволюции европейских культур, завершающей всю их историю, но порожденной именно ею. Постмодерн, это – предел истории, тупик, за которым может последовать только гегелевская дурная бесконечность, унылое повторение одного и того же, либо распад. Собственно говоря, Ф.Фукуяма и делает именно этот вывод, неизбежный, если считать постмодерн только продуктом прошлого.[3] Но за постмодерном, понятом как завершающий историю этап, следует не бесконечное повторение, а межцивилизационная эпоха, предистоком которой становится именно постмодерн, он – начало этой эпохи, а утверждение новой цивилизации – ее конец.

Сегодняшнее состояние постмодерна, действительно, означает делегитимацию исторически сложившихся традиционных форм общественной жизни, провоцирующей новый ее порядок. Это – предел упорядоченности, за которым традиционный порядок теряет смысл и начинается его преобразование.

Межцивилизационность является термином, позволяющим на языке истории назвать нецивилизованность жизни неотъемлемой стороной любой современности, ее вечным потенциалом и ориентиром. Нецивилизованность может быть природной биологической и географической заданностью, неоформленной культурой или распадом культурных форм, своеобразным «межкультурьем». Межцивилизационность же говорит о межкультурье, об утрате одной формы и поисках другой. В условиях стабильной цивилизации она скрыта, подобно древнегреческому хаосу, всегда прячущемуся в космосе. Однако временами она выбирается на поверхность, начинает диктовать свои условия и требовать кардинальной перестройки прежнего цивилизационного порядка. Собственно говоря, этот спрятанный межцивилизационный хаос и позволяет говорить об исторической объективности, сформулированной в теории формации. Здесь и начинается игра ницшевских аполлонического и дионисийского начал, их периодическое чередование и вечное возвращение.

Общество существует лишь постольку, поскольку общественная жизнь людей упорядочена. Оно само в силу необходимости, обусловленной его природой, создает организующие его структуры. Ему необходимы и политика, и право, и хозяйственные институты, и нравственность, и рациональные, научные формы познания, поэтому они складываются заново.

Получается так, что политика исчезает, чтобы снова появиться, угасают и право, и мораль, и экономика, чтобы возродиться вновь. Общественная жизнь оказывается похожей на непрерывное волнение возникающих и угасающих структур и эпифеноменов соляристического океана С.Лема. Она становится похожей на любое циклически изменяющееся природное явление: на волнение морской поверхности, движение пустынных барханов, кажется безличной и бессмысленной, функционирующей в рамках каких-то неизвестных природных закономерностей, у которых мы своей наукой можем только угадывать лишь некую поверхностную смену циклов.

Общественная жизнь похожа на природную настолько, что временами одолевает соблазн исследовать ее как одну из природных форм. Но - только похожа. На самом деле, будучи по существу культурной, она противоприродна, если под природой понимать мир физической и биологической реальности. Ее природа – человеческое самосознание, способное создавать и культуру и межкультурье. А значит, наличие у нее циклов не говорит о неизбежности ее цикличности и не дает возможности формулировать ее законы по образцу физических законов природы. Циклы общественной жизни могут разрываться, могут меняться темпы их изменения, и всегда изменяется их содержание. А значит, классическая наука, описывая эти циклы в теориях, говорит только о том, что действует исключительно в рамках отдельной и локальной культурно-исторической эпохи. Да и здесь она может предлагать лишь формальные схемы с неизвестным содержанием, когда ее практические рекомендации становятся пустыми символами.

Примером может послужить судьба советского коммунизма. Он был основан на прекрасной с классической точки зрения теории К.Маркса, позволяющей прогнозировать общественную эволюцию с точностью физического процесса. Но затем, когда она была превращена в политический проект строительства этого самого коммунизма, выяснилось, что никто не может содержательно сказать, что это такое. И если бы даже коммунизм намеревались построить не к 1980 году, а к 2980, результат оказался бы тем же самым.

Главный дефект классической науки в ее применении к общественной жизни, на мой взгляд, состоит в бессмысленности этого применения. Ее прогнозы действительно точны, а проекты обоснованы, но понять их и воспользоваться ими невозможно уже по той причине, что это – макропрогнозы и макропроекты, требующие сверхсоциальной субъективности, кроящей социум как глину, и лепящей из него что-то, совсем не интересуясь мнением самой глины. Никто не спрашивает желания у нефтяного месторождения быть переработанным в бензин, никто не спрашивает и социум, и людей. А зачем их спрашивать, если, объективные по всем своим основаниям, они по определению не субъективны. Значит, надо не спрашивать, а зажимать в токарный станок и вытачивать из этой болванки ту фигуру, какая соответствует проекту. Тогда и прогноз будет реализован с точностью до заложенных в проекте допусков (конкретные условия и т.п.). Можно даже считать, что в 1980 г. в СССР была не только проведена олимпиада, но и построен запроектированный коммунизм. Просто его никто не признал, так как все желали какого-то невыразимого, интуитивно желаемого счастья на свой собственный лад, а не на манер теоретической и единой для всех модели.

2.

Конкретное содержание общественной жизни тесно связано с личным смыслом, выражающем стремление к счастью. Ничего не зная о том, существует ли какая-нибудь суперсоциальная личностная и духовная сила, придающая общественной жизни людей объективный смысл, для самих людей мы можем полагать, что социальный динамизм подчинен именно нашему смыслу. Исчезает то, что утрачивает смысл, и возрождается то, что его имеет. Природные закономерности, направляющие динамизм общественной жизни, являются законами не физической и географической, а социальной природы, они – внутренние для общества. Общество же состоит именно из индивидов, следовательно, его структуры и законы - порождение человеческого смысла и связаны с механизмами его функционирования. Глядя на социум глобально, как на целое, мы можем, конечно, увидеть в нем противодействие супериндивидуальных аполлонического и дионисийского начал Ф.Ницше, можем увидеть коммунизм или демократический строй в рамках западных параметров. Но даже глобально мы можем смотреть только своими личными глазами и своим умом отдельного человеческого индивида. Коммунизм Л.Д.Троцкого был одним, мировой революцией; коммунизм И.В.Сталина был другим, полностью управляемой и подконтрольной страной; коммунизм Н.С.Хрущева был третьим, более приземленным и обыденным, может быть, из-за его личных представлений в СССР и была принята программа его строительства, расписанная в квадратных метрах, тоннах и киловатт-часах. А коммунизм деда Григория заключался в подаренных ему колхозом валенках[4].

Межцивилизационная трансформация социума является обессмысливанием и угасанием одних структур и созиданием других, при общей неизменности их статуса. Экономика остается экономикой, вместе с предприятиями, но они меняют смысл, остаются суды, политические организации, но их человеческий смысл становится другим. Материально-производящая экономика сменяется финансовой, предприятие по выплавке стали и пошиву обуви меняется на предприятие по производству депутатов и экранных образов, а капитал из реальной денежной суммы, тесно связанной с материальным производством, превращается в сумму символов, обладающих для каждого своей притягательностью.

Смысл проявляется, в частности, через действие как роль, та функция, которую любой элемент общественной жизни выполняет в отношении других элементов. Значит, меняется смысл, меняется и роль, и функциональная назначенность, изменяются и способы ведения хозяйства, управления обществом и т.д. Становится другой роль права, экономики и государственного института таким образом, что уже сегодняшнее государство, наверное, не было бы в глазах минувшей эпохи признано наследником ее государственности, а сегодняшнее хозяйствование поразило бы предпринимателей прошлого.

Значит, власть – совсем не то, что считалось властью в прошлом веке, и осуществляется не теми людьми, выполняет не те функции. Хозяйство – другое, чем сто лет назад, а наука – существенно отличается от того, что думали о ней в конце XIX века, и даже в XX веке, в разгар холодной войны. И в будущем они тоже станут другими.

Динамичность общественной жизни во времени неотрывна от изменения и ее пространственной конфигурации: меняется смысл, значит, фиктивна и устойчивость государственных границ, границ деловой активности предприятий и организации науки и образования. А в основе изменений скрывается динамика человеческого смысла, развертывающегося в отношении внешней для людей реальности.

Человек всегда выбирает, он не может не выбирать, как хорошо заточенный карандаш не может устоять на острие. Его выбор может быть и осознанным, и инстинктивным, и в той мере, в какой он - живое существо, это выбор между тем, оставаться ли ему человеком или нет. А в той степени, в какой он существо культурное и мыслит осознанно, это – выбор между объективностью и субъективностью, между спонтанностью и хаосом с одной стороны и порядком с другой. Сделанный выбор, конечно, предопределяет новые альтернативы. Выберешь спонтанность – станешь или животным, или творцом. А выберешь порядок – оказываешься политиком, вором в законе или техническим изобретателем и будешь не творить, а осознанно конструировать реальность.

Выбор втягивает, его нельзя сделать, просто подбросив монетку. Он сам есть продукт творчества и свободы, и заставляет личность изменяться, создавать желаемое и встраиваться в него. И тогда в общественной жизни появляются два диаметральных личностных типа, становящихся альтернативными центрами притяжения: «шизофреник» и «параноик» Ж.Делеза, творец и конструктор, жизнь в пространстве (диспарс) и жизнь во времени (компарс). Отношения же между этими типами становятся конфигурирующими для общества, они задают и его структуру, и его динамику, и именно они становятся своеобразным «законом» межцивилизационных времен.

Между цивилизациями, хоть сменяющими друг друга во времени, хоть соседствующими в пространстве, общественная жизнь, теряет старый смысл и возвращается к своему первозданно-хаотичному состоянию, совпадающему с первобытностью. Она по мере осмысления, проходит все стадии созревания и вновь приходит к абсурду постмодерна. Как будто природа общественной жизни пробует все новые и новые пути, проходя каждую дорогу до конца и вновь возвращаясь к начальной точке. История не просто лабиринт, многоярусный и многоходовый, но построенный кем-то и когда-то. В толще мироздания она сама прорывает себе все новые и новые ходы, где каждый ход не повторяется уже потому, что все предыдущие обрушиваются, когда мы возвращаемся к началу. При этом мироздание кажется маленьким и ограниченным, и нас попросту отбрасывает назад, как только мы доходим до его конца. Что же находится за нею, за этой границей, такое, к чему нам нельзя прикасаться и почему? Этот мировоззренческий вопрос неизбежен при осмыслении как своей жизни, так и общественной. Не думаю, что смогу на него ответить, по крайней мере, не в этом рассуждении.

Итак, историческая динамика общественной жизни связана с человеческим смыслом во всем многообразии его индивидуальных случаев. А мы, конечно, не столь взаимно похожи и единодушны, чтобы смысл пропадал у всех одновременно и одновременно же возникал, одинаковый у каждого. Динамика смысла и бессмысленности не синхронизирована. Сама общественная жизнь, организуясь в общество, создает механизмы, воспроизводящие смысл собственной организованности. Это идеологические механизмы педагогики, прививающие общую гражданственность, общий взгляд на необходимую социальную упорядоченность: механизмы школ и вузов, корпоративной этики, правоохранительного и морального давления на личность, политических идеалов, стандартов литературы и искусства и т.д. Смысл, циркулирующий по каналам организации превращает общественную жизнь в культуру, играющую педагогическую роль.

Общественная жизнь приобретает и теряет смысл не только в масштабах всей культурно-исторической эпохи, но и в жизни каждого поколения, и даже каждого человека, признающего или не признающего легитимность внешней для него реальности других людей и их поступков. Вся история втягивается в человеческую жизнь как в непрекращающуюся современность. А значит, современность представляет собою непрерывный поиск и утрату смысла, непрерывную перестройку формы общественной жизни, строительство цивилизации и одновременно ее межцивилизационный демонтаж.

Сказанное можно проиллюстрировать следующим несерьезным примером. Отец, крепкий мужчина среднего человеческого роста построил дом на два этажа и о семи комнатах, как он надеялся, на века, и для себя, и для своих потомков. Но народилось у него сто сыновей пятидесятисантиметрового росточка. И уже при жизни отца они увидели этот дом как необъятную вселенную, в которой, при всех ее огромных размерах, никто не может найти себе места, потому что комнат всего семь, а отношения между братьями скандальные. Да и представления о нормальном росте у них другие, чем у родителя. Уже при жизни отца они начинают отвоевывать себе пятачок за пятачком, а потом и вообще этот дом захватывают и делят его на сто маленьких, но вполне уютных для них клетушек.

Но родил каждый из них по одному трехметровому сыну. Пока родители в силе и пользуются непререкаемым авторитетом у детей, те скрючиваются в клетушках и терпят. Но потом они разрушают стены, поднимают потолки, делают пристройки и полностью перестраивают дедов дом под себя, помня, при этом, что это дом их деда и отцов. И хотя дом уже совсем другой, и сделан из другого материала, в их памяти он сохраняет свое историческое происхождение.

Так же обстоит дело и в истории стран и народов. Россия начала XXI века очень мало похожа на себя периода советской власти, и совсем не похожа на собственный XIX век, не говоря уж а более древних временах. Франция XXI века очень отличается от belle France эпохи Наполеона III и 30 гг. XX века. Сегодняшняя Англия качественно отличается от викторианской, а нынешние США от США времен до Великой Депрессии, а особенно до их Гражданской Войны. Меняются не только государственные границы, технические средства и облик городов, изменяются ценности, жизненные ориентиры, способы общения и формы коммуникаций, меняются даже языки.

Но история каждого народа за давностью лет мифологизируется, она становится «писанной», а точнее, рационально передаваемой традицией, отличающейся от незаметно и внерационально транслируемого обычая, передаваемого с младенчества через семейное и школьное воспитание, через дворовое и уличное общение сверстников, через социализацию в коллективе сотрудников и т.д. Миф о собственном прошлом входит в состав современности в качестве одного из ее ориентиров, утопий, нацеливающих на будущее, и становится равным с остальными ориентирами предметом и поводом диалога современников о дальнейшем социальном развитии. Конечно, прошлое не восстановимо, тем более, придуманное. Но призыв «вернуться к традициям предков» скрывает рациональный проект целенаправленного строительства. И думается, что, как правило, это – проект, опирающийся на единственно возможную легитимацию, на сохраняющийся в памяти и привычках старших поколений порядок недавней эпохи.

8.2. Конец утилитаризма

Нравится нам это или нет, но мы действительно вступаем в новую эпоху. Теперь настораживает уже не конец Советской цивилизации и переход к постсоветской, а фактически конец Модерна вместе с постмодерном и переход к цивилизации неизвестного грядущего. В межвременье соскальзывает весь западный мир. Можно ли что-нибудь предвидеть относительно будущего и определить наиболее оптимальный тренд развития, учитывая, что за спиною у человечества уже есть опыт по меньшей в десятки тысяч лет, а это – не слабая прогнозная база?

1.

Сложность мира

Новая эпоха стала следствием чрезмерной сложности мира. Время от времени наступают такие времена, когда чрезмерная сложность мира бросается в глаза. Чаще всего, эти наблюдения связаны с ограниченностью каждого человека: с узкой специализацией, ограниченным числом людей, занятых в познании и практике, и с неуклонным ростом числа ситуаций, в которые попадают наши современники. Им противостоит в сущности безграничный мир, безграничный и в пространстве, и во времени, и вглубь, и по числу своих свойств. Как бы велико ни было население Земли, людей все равно не хватит для полноты миропознания, а узкая специализация каждого означает, что он знает только кое что о не многом, ничего не зная обо всем.

В целом такое положение вещей вполне удовлетворительно, когда и мир, и человечество стабильны. Но в периоды, подобные нынешнему, в эпоху совпадение гео-климатических изменений и межцивилизационной геополитической трансформации, сложность нашего мира и положения в нем бросается в глаза. Эта сложность, становится основой того, что принято называть «вызовами», и вызовы катастрофически нарастают и умножаются. Мир в этом случае выглядит как древнегреческий хаос, зияние, лишенность всякой формы, неопределенность, где возможен любой порядок, но в действительности нет никакого, и поэтому возможно всё, а обусловлен хаос сущностным невежеством людей.

Если возможно все, то что является действительным? Бороться с такой сложностью, значит – навести порядок, выбрав из возможностей наиболее для себя предпочтительную. То есть, навести порядок в своем восприятии мира, поставив его на основу небольшого числа принципов, и упорно им следовать, наперекор всему. «Я – за Мао», «Я за Линь-Бяо», «Я – сторонник русского мира», «Я – интернационалист», «Я – категорический противник нынешнего стиля в реформе образования», «Я – ее сторонник», «Я – категорически не хочу быть эффективным менеджером и считаю эту профессию психиатрическим диагнозом», «Я – стремлюсь быть эффективным менеджером», «Я – не беру взяток», «Я – коррупционер», «Я – просто честный человек» и т.д. Выбирая принципы и непреклонно следуя им, человек становится обязательным и предсказуемым, от него известно, чего ожидать. Личная обязательность является социокультурной формой, придающей определенность свободе, а вовсе не принудительная ответственность, когда непонятно, за что и перед кем и как «я должен отвечать». Без обязательности свобода как раз и оказывается сартровской пустотой, т.е. неопределенностью и неоформленностью, свободой выбора перспектив без малейших объективных оснований для него. И только в этом случае сочетания свободы и лично, добровольно взятых на себя обязательств, перед кем бы человек ни чувствовал себя обязанным, он реально существует и несет ответственность за свой выбор и свои поступки. И его жизненный мир перегруппировывается вокруг принципов, реорганизуется и становится устойчивым и предсказуемым.

Затем, надо начать практически действовать в соответствии с этим восприятием, и тогда «Я» становится субъектом своих поступков и жизни, и вслед за его жизненным миром, в зависимости от силы его субъективности, начинает, пусть в малой степени, перестраиваться и большой мир культуры. И тогда в хаосе обнаруживаются формы, а между ними устанавливаются устойчивые корреляции, это и означает порядок. А того, кто не может стать принципиальным, хаос поглощает, для них наступает буддистская нирвана, такой же хаос и небытие в голове, какой царит и снаружи, «блаженное небытие», хотя вопрос о блаженстве здесь сомнителен.

Это правило, вероятно, не действует для Космоса, но вполне реализуемо для культуры, а мы прежде всего в ней и живем как разумные и сознательные существа.

2.

Прошлые виды порядков

Такая идея появилась очень давно, когда люди впервые увидели мир, как целое, чья сложность превышает их познавательные возможности, и поняли, что нужно упрощение. Первое упрощение произошло еще до античности и связано с рождением мифологии.

В сущности, мифология представляет выбор из двух альтернатив: либо «силы стихии» управляют жизнью людей и внешний «объективный» порядок направляет их, либо люди, подчиняя свою жизнь некогда сложившейся традиции упрямо видят эти «силы» там, где их нет, и воспроизводят свою традицию, вызывая их к жизни.

Мифология в условиях малочисленности и разбросанности человечества прекрасно справлялась со своей задачей упрощения. Но численно умножившись, люди пришли к необходимости вступать в контакты друг с другом и этим спровоцировали «войны» между «своими» и «чужими» богами, обернувшиеся войнами между людьми «за наш порядок». Началась эпоха политеизма, а в мире «стихий» обнаружился тот же хаос, что и везде. Думается, это был первый кризис порядка, в котором одна часть человечества продолжила упорные поиски новой упорядоченности и новой принципиальной базы, а другая ушла в «блаженную нирвану» войны и хаоса.

Другая часть не перестала существовать, ибо «любовь и война правят миром» (Гераклит), а люди любят процесс любви. Но развитие в ней остановилось, и каждое новое поколение сдувалось с поверхности земли общим хаосом как пыль ветром. У них не появилось истории, ее место заняло простое экстенсивное расширение, обусловленное демографией, при принципиально том же уровне развития, какой им достался в наследство. Это были люди делезовского диспарса, номады, они конечно, оставались людьми, какая-то наблюдательность, воспитанная войной, у них была, они делали свои изобретения спонтанным и опытным путем, однако это были простые наблюдения и изобретения, обусловленные бытовыми проблемами и опирающиеся на непосредственное восприятие вещей. Они не приводили к рождению коллективных теоретических обобщений и к порядку на теоретической основе.

Теория – концентрат опыта, пригодный для трансляции по каналам коммуникаций. Сложность хаоса с его бесчисленными возможностями влечет за собою и сложность опыта. Сложность опыта препятствует обмену простыми знаниями из-за неизбежной субъективной множественности их интерпретаций. И порядок остается личным делом первых изобретателей, не превращающимся в коллективное дело. Коллективный же порядок становится занятием первых элит, подчиненных вождю, и наводится принудительно. Отсюда многочисленные войны и восстания в таких регионах, и пульсирующий характер истории: быстрая смена прогресса и регресса, своя в каждом их локусе. А общий фон – отсутствие развития и истории как процесса.

Они существуют как большие и малые озера или даже мелкие моря, параллельно с мировым океаном.

Та же часть человечества, которая создала этот океан, перешла к порядку на основе теории, позволяющей транслировать опыт от одного субъекта другому и добиваться единства интерпретации. Вместе с этим возник и алгоритм познания, интерпретации и коммуникации.

Это произошло в античности, и первым алгоритмом, отличающимся от мифологической спонтанности, стала греческая философская теория, особенно, когда она синтезировалась в средние века с иудаизмом и превратилась в рациональное христианство. Я говорю не о христианском чувстве, вере, надежде, я говорю о теологии, вероучении, полторы тысячи лет объяснявшем западному человечеству, каким принципам следует подчинять свою жизнь, каков должен быть коллективный порядок, и вбивавшем эти принципы в головы западных горожан и крестьян - будущих европейцев, поначалу в сущности таких же, как китайцы, индийцы и африканцы, так же погрязшие в своих стихиях, каждый в своей. Но у них уже существовало важнейшее отличие – интуитивная идея коллективного и гуманистического порядка, заложенная христианством и идея того, что основы правильного порядка невооруженным глазом не видны, их постижение требует другого стиля мышления и другой логики, зарождающейся в греческой философии.

Эта идея сначала через коллективные соборы, потом через университеты и их продолжающиеся философские поиски привела в XVII веке к рождению третьего типа упрощения, уже не философской, а научной теории, черпающей свои знания и осуществляющей рациональные интерпретации из эмпирии. А эмпирия фактически заключала в себе концентрат многовековой принципиальной базы, предписывающей и познание, и изобретения под строго определенным углом, позволяющем наблюдать вполне определенные вещи и не замечать другие. Человечество с ее помощью определяло свое место и свое видение среди всех существ мира.

В самом деле, как бы выглядел для нас эмпирический мир, будь мы не людьми, а разумными собаками, микробами или слонами? Вряд ли так же, у собак очень плохое зрение, небо для них представляется низким потолком, на котором прикручены большие плошки звезд. Но у них слух и обоняние на много превышающие человеческие, они у собак стоят на первом месте в органах восприятия, а не глаза, как у людей. И живут собаки в первую очередь в мире звуков и запахов, мало обращая внимания на зрительные образы, создай они науку, у них раньше всех появилась бы не классическая механика, а акустика и одорология, ими бы определялся их способ и стиль научного познания и дальнейший общественный прогресс.

В Новое время коллективный порядок задавался научной теорией и ее просветительским распространением. Отсюда разногласия между философией и наукой - это идеологическое разногласие, не нуждающееся в доказательствах и аргументах, что одно - плохо, а другое – хорошо, одно нужно, а другое - нет. Философия была встроена в вертикаль антично-средневековой аристократии, отсюда ее высокомерное отношение к потребительству, утилитаризму и меркантильности, наука же опиралась на торгово-промышленные круги и выражала их взгляды, она создана и предназначена именно для расчета, обоснования, а главным образом, для разработки способов практических изобретений в области видимого мира. Противостояние науки и философии в эпоху Модерна, это борьба двух идеологий, одна из которых связана с мировосприятием буржуазии, а другая – аристократии и бюрократии. Они совпадают только в одном: обе представляют собою упрощенные картины мира, полученные путем коллективных теоретических обобщений. Только философия обобщает субъективный опыт и волю, она в истоках интуитивна, а наука – обобщает объективные знания, являющиеся по сути тем же субъективным опытом на основе природы, представляемой людьми в рациональных картинах.

Со второй половины XX века классические торгово-промышленные круги отходят на второй план, а на первый план выходит сфера развлечений, финансовый капитал, мало связанный с производством и политический капитал, если под ним понимать не репутацию или доверие к политику, а его власть, дающую ему возможность обогащения, попросту, коррупцию. Зарождается и расцветает общество потребления, в котором мы и живем.

3.

Искусственный интеллект общества потребления

Зародилось оно на Западе, но расцвет его приходится, думаю, в первую очередь, на Россию, в которой по известным причинам прошлого деньги и вещи обеспечивают социальный статус несравненно больше, чем моральные и интеллектуальные ценности. В отличие от аристократов и бизнесменов, потребителями являются все. Общество потребления, это – квазиобщество, цементируемое только многочисленными манипуляциями массовым сознанием и силой. В нем расцветают характерные для второго этапа межцивилизационной эпохи симулякры: квазидемократия (гибрид охлократии с диктатурой), квазичеловеческие права (система электорального принуждения), квазинаука (покупка и продажа диссертаций, путаница и мошенничество в науке – красная ртуть, биоэнергетика и т.д.), квазиобразование (тесты, нынешнее ЕГЭ, игровые методы преподавания, дистанционное образование, онлайн и МООК-лекции, в целом выпячивание функции социализации, т.е., чтобы по улицам не болтались, в ущерб научению и исследованию и т.д.). В квазиобществе из-за его фактической раздробленности на отдельных персонифицированных индивидов весьма облегчены манипуляции и мошенничество. Оно на самом деле представляет собою социальный хаос, формально организованную толпу, и создает свой запрос на порядок, но уже не элитарный, как аристократия в средневековье, бюрократия при самодержавии или демократия, характерная для торгово-промышленных кругов, предназначенная только для субъектов, тех, кто умеет делать ценности и твердо стоит на ногах, а тотальный, для всех без исключения, и для творцов, и для бездельников.

В обществе потребления рождается идея «цифровой демократии и гуманитаристики», искусственного интеллекта. В первую очередь, это не машинный интеллект, а человеческий, и только потом – машинный, это выражение стандартности человеческого мышления. Можно утверждать, что «борьба с Терминатором» уже началась как борьба с «Матрицей», с угрозой человеческой стандартизации и неотрывного от нее тоталитаризма. В условиях уплотняющихся коммуникаций на ограниченной площадке земного шара, в условиях интенсификации потоков информации человеческое мышление становится все более стандартным, и вследствие этого, рациональным. Точнее, упрощенно-рациональным, на базе стандартов человеческого сознания, соответствующих стандартам человеческой жизни, а не осознанием и противопоставлением себя внешней среде.

Условно говоря, «баз данных» для человеческого мышления становится слишком много, их число значительно превышает познающие способности каждого конкретного мышления. Экономика вынуждает учитывать возрастающее количество экономических ситуаций, правил и приемов, право заставляет читать все слова, написанные самым мелким шрифтом в контрактах, а контракты – и трудовые, и медицинские, и потребительские, и банковские, и многие другие вынуждают нас тратить слишком много времени на их изучение. Политика скрывает от нас свои тайны, формируя и предлагая нам выгодный для себя образ мира, и каждая база напичкана огромным числом информации, в том числе и ложной. А число баз растет, в одной только юриспруденции создаются крайне насущные для рядового гражданина базы уголовного права, трудового права, жилищного права, банковского права и т.д.

Упрощение складывающегося положения дел становится насущной задачей, но с этим уже не в состоянии справиться ни философия сама по себе, ни наука. В отличие от потребления, в них заняты не все, а только интеллектуальные и деловые элиты. И появляется потребность в искусственном интеллекте, который будет это делать за людей. Искусственный интеллект как раз и представляет собою алгоритм поиска корреляций между данными в принципиально разных базах, он формируется в «нейросетях», какими условно можно считать человечество, представляя каждого человека отдельным нейроном, и он утверждает порядок путем практического упрощения самих людей, каждого человека. Внутри одной базы корреляцию может установить и специалист, но между различными базами он это делать не может, он каждую постороннюю информацию будет интерпретировать под углом зрения своей, специалистом в которой он является. И возникает феномен «эффективного менеджера», человека, вставшего над базами данных, над человеческой массой, то есть, ничего не знающего, не умеющего, но очень желающего управлять, пусть и с благими намерениями, дорога которыми известно куда вымощена. Взамен упрощения он обещает людям бессмертие в виртуальных сетях или путем превращения в киборгов с заменяемыми частями, уверенность в будущем, стабильность и спокойствие, считая это счастьем.

Искусственный интеллект, это не разум. Разум свободен и креативен, он оперирует метафорами и является способом интуитивного, осознанного и творческого решения проблем. А искусственный интеллект – способ упрощения мира не через свободу, творчество, через создание новых картин мира, а через эффективных менеджеров, ставших зримой фигурой человеческой стандартности, фигурой мнимой или действительной, но равно зримой. Стремление к искусственному интеллекту, это зависимость от эффективного менеджмента и расчета, через рассчитанную корреляцию данных, через коэффициенты Пирсона, Кэндола, Хирша и др., а не через метафору и аналогию. Оно подобно компьютерной или интернет-зависимости, и кто владеет ключевыми позициями в искусственном интеллекте, тот и определяет для людей нужную им упрощенную картину мира, тот и владеет этим миром. Политика – ну, значит, политика, бизнес – ну, значит, бизнес, системные администраторы – значит, системные администраторы, одни помещают между людьми политические конструкции, принудительно вынуждая везде видеть врагов или конкурентов, а другие с тою же эффективностью опосредуют межчеловеческое общение конструкциями экономических взглядов, манипулируют ими средствами рекламы, купли и продажи, и вынуждают становится не людьми, а абстрактными потребителями, вытесняя полезный продукт красивыми и недолговечными поделками.

Начинается третья идеологическая борьба: не между мифологией и философией, или философией и наукой, а между их теориями и эффективным менеджментом с его тотальным искусственным интеллектом. Он призывает выбросить на свалку любую теорию и начать с чистого листа, выбрасывая вместе с водой и ребенка – возможность транслировать опыт от одного субъекта другому и добиваться противоречивого единства, а не полного тождества интерпретации, а значит, ликвидируя и философское, и научное познание. Но так, как человек живет все-таки в мире хаоса и культуры, то искусственный интеллект призывает к созданию новой, рациональной и механистической, а не спонтанно сложившейся, творческой мифологии.

Человеку как потребителю не так уж и много надо. Искусственный интеллект и эффективный менеджмент упрощают мир прямо в головах людей, и только потом человеческий упрощенный интеллект может изобрести интеллект машинный. Однако, когда и если изобретет, то столкнется с тем обстоятельством, что это будет такой же ограниченный и невежественный интеллект, как и у людей. Он попросту будет быстрее считать и меньше чувствовать, и этим откроет дорогу к рациональной и замкнутой на себя картине мира. И в силу этого, человек с интуицией и чувствами не будет его врагом, для искусственного интеллекта вообще невозможно чувство вражды, но станет ему помехой. Искусственный интеллект подобно третьей модели профессора Выбегаллы в замечательной повести братьев Стругацких дотянется до всех материальных ценностей, до каких сможет дотянутся, закуклится в пространстве и времени и будет почивать на лаврах, для общества потребления это будет идеальный потребитель.

4.

Конец прагматизма

Новая эпоха, это крах прагматизма и творческого разума, и вытеснение их упрощенным механистическим рационализмом, уже сейчас число новых фундаментальных открытий и изобретений быстро сокращается. Это будет конец либерализма и креативизма, морализма и волюнтаризма, то есть, конец субъективности. Об этом повествует становящийся понемногу популярным жанр литРПГ, о новой борьбе каждого с к каждым, но – рациональной борьбе, где царствует рассчитанные и публично заявленные правила жизни в виртуальных пространствах онлайн-игр, игнорирующие индивидуальные особенности мышления игроков. Предчувствуя эту эпоху, К. Саймак еще в начале 50-х гг. XX в. написал замечательный роман «Город», Р. Брэдбери в это же самое время издал «451 градус по Фаренгейту», а Р. Шекли – «Билет на планету Транай».

Искусственный интеллект ставит человечество перед выбором между элоями и морлоками Г. Уэллса, перед вымиранием из-за конфликта между машиной и хаосом, из-за выдавливания, растворения хаосом всего человеческого, как пузырька воздуха в бесконечной океанской толще, и все-таки переживанием эпохи искусственного интеллекта и эффективного менеджмента и продолжением существования: новой философией и новой наукой для одних - в неомодерне, а для других, в крайнем случае, в новом средневековье.

Однако неомодерн вынужден будет учесть опыт эпохи искусственного интеллекта, чтобы не допустить повторения подобного, ему придется исключить тотальное государство. А это значит, вместо коллективных церквей – личное христианство, вроде протестантизма, но без сект, это значит, безусловное право человеческой субъективности на свободу и творчество, на созидание и выбор. Это значит, возврат к элитарной демократии в области политической организации, но с ограничениями гражданских прав не по полу, возрасту или национальности, а по созидательной способности. Хочешь быть гражданином – докажи, что ты умеешь создавать науку, философию, художественные или материальные ценности, изобретать. Это означает горизонтальные связи между местными демократически организованными коммунами, на манер Швейцарии и строительство государства снизу - вверх. В этом случае сохраняется региональное деление человечества с разнообразием культур и языков. А одним из необходимейших условий для этого является выход за пределы земного шара и освоение однотипных с Землею планет, находящихся в однотипном земному космическом окружении.

А что до искусственного интеллекта, то он наконец займет свое законное место средства, а не цели общественной жизни.

(Окончание следует)

[1] Лиотар Ж-Ф. Состояние постмодерна. М., 1988. С.9.

[2] См. напр. роман Д. Коупленда «Рабы Майкрософта». Литературно, это произведение, мягко говоря, не слишком хорошо, но в точно передает изменение отношения к компании Microsoft.

[3] Ф.Фукуяма. Конец истории и последний человек. // М., 2004. Фукуяма Ф. Конец истории. // США: экономика, политика, идеология. 1990, №5.

[4] В.И.Павлов. Григорий Иванович – человек земли. //Неопубл.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы