Метафизика свободы. Против Бердяева

Виталий Самойлов (07/05/2018)

Учение о «несотворенной свободе» — наиболее парадоксальный и наименее вразумительный пункт в философии Николая Бердяева. За кантовским дуализмом свободы и природы, который следует признать единственно истинным, у Бердяева кроется более глубокий дуализм Бога-Творца и «несотворенной свободы». Весь строй мышления Бердяева несет на себе отпечаток алогизма, что, конечно же, не свидетельствует против него, как мыслителя, поскольку алогизм свойствен всякому, кто имеет за собой хотя бы самую малую предрасположенность к мистике. Но ситуация усугубляется тем, что Бердяев исподволь пускается в трансцендентальную иллюзию, по Канту, поскольку переносит на вещи сами по себе то, что может быть отнесено лишь к явлениям. С одной стороны, он, следуя Канту в наилучшей части его воззрений, признает, что Бог, как вещь сама по себе, менее всего может быть назван причиной, а с другой стороны, озадачивает себя, в отличие от Канта, тем, чтобы спасти свободу не только от природы, но и от самого Бога. Это намерение изобличает в философии Бердяева метафизический сатанизм, причем экстравагантного пошиба, поскольку личность, как высшая ценность, признается здесь антагонистом как сущего, так и Бытия (читай — Бога), которому поздний Бердяев объявляет войну не на жизнь, а на смерть ради «спасения свободы».

Но философ не замечает, что сам же угождает в заколдованный круг, созданный непоследовательностью его мысли, почему уже своими современниками был прозван «пленником свободы»: если свобода укореняется в Небытии, то человеку, получающему видимость таковой, не остается ничего, кроме как обречь себя на рабство у Хаоса и Тьмы, в которые, собственно, и упирается все сущее. Если у Канта «спасение свободы» оказывается аргументом в пользу Бога, то у Бердяева, как ни странно, это аргумент в пользу богоборчества, оправдание которого можно изыскать лишь на определенном этапе духовного пути в притязании человека на утверждение в Self. Свобода вне Бога и, соответственно, вне Бытия есть не что иное, как актуальная несвобода, которая не может быть изжита без обращения к ноуменальному истоку, укорененному в Бытии как Ничто в противоположение сущему, всегда и только упирающемуся в Небытие. Если мы признаем безосновательность именования Бога причиной, то это решительно снимает постановку Бердяевым вопроса о том, что свобода детерминируется Богом, поскольку она и есть определение Ничто как ноуменального истока человека, не совпадающего ни с чем из сущего.

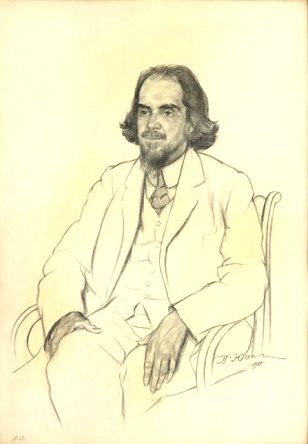

<--- Константин Федорович Юон «Портрет Николая Александровича Бердяева»

Свобода, как это убедительно показывается Кантом, если и может быть отнесена, то не к человеку как вещи среди вещей, но лишь к человеку, как вещи самой по себе. Homo noumenon Канта — это то, что церковно-христианское учение зовет «образом Божьим», которому только и может быть приписана свобода как свидетельство богообразия человека. Бердяев охотно бы согласился с тем, что свобода не может быть спасена и в том случае, если мы, рассуждая по закону основания, признаем мир сотворенным из ничего, ибо креационистская логика обязательно заканчивает пантеизмом, поскольку находит в сущем осуществление божественной необходимости и торжество мировой гармонии, относящиеся к человеку только как к средству, а не цели самой по себе. Это значит, что свобода если и может быть спасена, то лишь ценою пожертвования смыслом как данностью, отсутствие которого, дающее в качестве данности абсурд, и есть фундаментальное зло, упирающееся в Бездну богооставленности. Человек здесь предстает как бы провисающим на канате, растянутом между двумя Безднами: с одной стороны, нижней Бездной Небытия, а с другой стороны, верхней Бездной Трансцендентного. Утверждение смысла как должного оказывается, таким образом, заданием, поверенным человеку верой в Неведомого, резоном для которой служит апофеоз беспочвенности, вытекающий из лишенности смыслом.

***

В своей критике я менее всего хотел бы показаться несправедливым, а потому, воздавая должное мыслителю, с которым мне довелось однажды пережить, как ни с кем другим, самое настоящее «родство душ», привожу, вкупе со своими комментариями и разъяснениями, отрывок из предисловия Н.А. Бердяева к его замечательной книге «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» — отрывок, который безо всяких обиняков могу назвать отражающим в полной мере (за некоторыми исключениями чисто «технического» порядка, не относящимися к существу дела) мое религиозно-философское кредо:

«Я исповедую почти манихейский дуализм. Пусть так. «Мир» есть зло, он безбожен и не Богом сотворен. Из «мира» нужно уйти, преодолеть его до конца, «мир» должен сгореть, он аримановой природы <...>» [1] .

Этот, намеренно подчеркнутый, эсхатологизм, особенно сближающий меня с Бердяевым, лучше всего был определен Вл. Соловьевым, а именно как «уничтожение вещественного мира как вещественного и восстановление его как царства духов, во всеобщности духа абсолютного». Поэтому, если я и определяю Бога в качестве Творца, то отнюдь не потому, что Бог относится к миру и человеку так же, как причина относится к действию, но потому, что Он, по моему глубокому убеждению, ограничивает беспредельное, т.е. определяет ту самую «устрашающую силу негатива», о которой говорит Гегель.

Существует объективное начало зла, против которого должно вести героическую войну. Мировая необходимость, мировая данность — аримановы. Ей противостоит свобода в духе, жизнь в божественной любви, жизнь в Плероме. И я же исповедую почти пантеистический монизм. Мир божествен по своей природе. Человек божествен по своей природе. Мировой процесс есть самооткровение Божества, он совершается внутри Божества. Бог имманентен миру и человеку. Мир и человек имманентны Богу. Все, совершающееся с человеком, совершается с Богом.

Эта, имеющая более аллегорическое, нежели буквальное значение, истина служит лично для меня лишним подтверждением того, что в отрочестве я отнюдь неслучайно пережил на себе серьезное — и во многом даже определяющее — влияние немецкой философской классики с ее пантеистическими интенциями касательно «развития и становления Бога»; то же самое могу сказать об особо резонирующей с моим «внутренним миром» немецкой мистике, которой я обязан очень многим и существенным в моей мысли.

Не существует дуализма божественной и внебожественной природы, совершенной трансцендентности Бога миру и человеку. Эта антиномия дуализма и монизма у меня до конца сознательна, и я принимаю ее как непреодолимую в сознании и неизбежную в религиозной жизни. Религиозное сознание по существу антиномично. В сознании нет выхода из вечной антиномичности трансцендентного и имманентного, дуализма и монизма. Антиномичность снимается не в сознании, не в разуме, а в самой религиозной жизни, в глубине самого религиозного опыта.

Подобного рода металогический подход к философствованию С.Л. Франк очень метко и точно определил как антиномический монодуализм, восходящий к принципу «совпадения противоположностей», о котором говорит Николай Кузанец, и который, согласно Кузанцу, может быть постигнут лишь путем «ученого неведения». Прежде Кузанца мистическому тожеству противоположностей учили арийские индусы, вершиной метафизики которых по праву считают их учение о сверхразумном тожестве нирваны и сансары [2] .

Религиозный опыт до конца изживает мир как совершенно внебожественный и как совершенно божественный, изживает зло как отпадение от божественного смысла и как имеющее имманентный смысл в процессе мирового развития.

Понимание этого привело меня к созданию концепции «метафизического анархизма», начерно изложенной мною в философской драме «Доктрина гиперанархизма», основополагающие интуиции которой во многом, если не в наиболее существенном, коррелируют с концепцией «обособленного человека», принадлежащей авторству «магического барона» Юлиуса Эволы, посвятившего данной теме свою замечательную книгу «Оседлать тигра» [3] .

Мистический гнозис всегда давал антиномические решения проблемы зла, всегда в нем дуализм таинственно сочетался с монизмом. Для величайшего из мистиков Якова Беме зло было в Боге и зло было отпадением от Бога, в Боге был темный исток и Бог не был ответствен за зло. Все почти мистики стоят на сознании имманентного изживания зла. Трансцендентная точка зрения всегда есть предпоследнее, а не последнее. И переживание греха периферично и экзотерично в религиозной жизни. Глубже, эзотеричнее переживание внутреннего расщепления в божественной жизни, богооставленности и богопротивления как жертвенного пути восхождения.

Отсюда и восходящие к Ф.М. Достоевскому эзотерические тирады Ю.В. Мамлеева относительно «великого падения» и «метафизической свободы», составившие основание его «Последней Доктрины», сыгравшей во многом определяющее значение при создании мною концепции «метафизического анархизма», первоисточником которой послужила «метафизика свободы» Шеллинга.

В религиозном опыте неизбежно прохождение через трансцендентное отношение к Богу и трансцендентное отношение к злу. Но так же неизбежно в религиозном опыте прихождение к имманентной правде, к имманентному изживанию Бога и мира. И всякий мистический опыт в пределе своем снимает всякую противоположность между трансцендентным и имманентным. В религиозной жизни нет объективной данности и объективной предметности. Всякая объективация, внеположность Бога, Христа, таинства есть лишь относительная и условная проекция на плоскости, явление историко-культурное.

Именно поэтому я, равно как и Бердяев, сознаю себя вовсе не «homo religiosus», но «homo mysticus», предпочитая идти «фаустовским путем» обретения индивидуального гнозиса в духе Эволы, у которого с Бердяевым было довольно-таки много общего как в перипетиях жизненного пути, так и в основных темах литературно-философского творчества.

Поразителен парадокс религиозной жизни: крайний трансцендентизм порождает оппортунистическое приспособление, сделки со злом «мира», зрелый имманентизм порождает волю к радикальному выходу в Божественную жизнь духа, радикальному преодолению «мира». Зрелый имманентизм освобождает от подавленности злом «мира». «Мир сей» есть плен у зла, выпадение из божественной жизни, «мир» должен быть побежден. Но «мир сей» есть лишь один из моментов внутреннего божественного процесса творчества космоса, движения в Троичности Божества, рождения в Боге Человека. Эта антиномия дана в религиозном переживании. И только детски-незрелое, немудрое, испуганное сознание боится этой антиномии, ему все мерещится идеализация и оправдание зла в имманентно-монистическом тезисе антиномии. Но к злу, к «миру сему», к рабству и распаду при этом может быть беспощадное отношение.

Дуалистически-трансцендентное отношение к проблеме зла как раз таки и создает прецеденты оценочных суждений касательно «сатанизма», относящихся всегда и только к поверхности, но никогда не ко глубине внутреннего опыта: нелишним будет заметить, что некоторые мистики — как-то, например, Майстер Экхарт и св. Иоанн Креста — учили даже о внутренней необходимости приобретения опыта метафизической апостасии или, выражаясь иначе, отлучения от Бога, т.е. богооставленности и богопротивления. В более позднее время необходимости приобретения такого опыта учил, в частности, Вл. Соловьев.

Абсолютное утверждается в глубине духовной жизни, а не во внешнем относительном мире, к которому неприменимо ничто абсолютное. Героическая война против зла мира зарождается в том освобождающем сознании имманентизма, для которого Бог имманентен человеческому духу, а «мир» трансцендентен ему.

Именно в этом как раз и состоит определяющее влияние на мою мысль немецкой мистики, в особенности божественного Майстера Экхарта и изумительного Ангелуса Силезиуса: переживание глубинной тожественности человеческого духа и Духа Божьего, подобной тожественности Бога-Сына и Бога-Отца.

Легко может явиться желание истолковать такую религиозную философию как акосмизм. «Мир» для моего сознания призрачен, неподлинен. Но «мир» для моего сознания не космичен, это некосмическое, акосмическое состояние духа. Космический, подлинный мир есть преодоление «мира», свобода от «мира», победа над «миром». Мое сознание принимает еще одну антиномию — антиномию «единого» и «множественного». В отличие от всякой мистики единого (Индия, Плотин, Экхардт) я исповедую моноплюрализм, т. е. метафизически и мистически принимаю не только Единое, но и субстанциальную множественность, раскрытие в Едином Боге непреходящей космической множественности, множества вечных индивидуальностей. Космическая множественность есть обогащающее откровение Бога, развитие Бога. Это сознание ведет к метафизическому и мистическому персонализму, к откровению «я».

Эта же антиномия характерна для «эстетического иррационализма» Шопенгауэра, у которого единство в себе «мировой воли» примиряется со множественностью «умопостигаемых характеров», соответствующей множественности эмпирических «Я».

[1] Здесь и далее все выделения, а также курсив — мои.

[2] Но если для той же индусской мысли тожество противоположностей есть последнее, то для меня — предпоследнее. Более существенным мне представляется то, что Кузанец называет «видением Бога по ту сторону совпадения противоположностей». С этим как раз таки и связана моя догадка о контр-тезисе или утверждении утверждения (термин Кузанца), который я напрямую связываю с эсхатологическим свершением, ибо если принцип «совпадения противоположностей» выражает истину вездеприсутствия Бога лишь potentia, то выход «по ту сторону совпадения противоположностей» — actu. Туманное и во многом неудачное предначертание отчетливой инспирации, связанной с этой темой, читатель может обнаружить в моей философской поэме «Иная Весть».

[3] Преодолевая как односторонний трансцендентизм («абстрактное идолопоклонство», по выражению Х.С. Чемберлена), так и односторонний имманентизм («монофизитский призрак», по выражению Н.А. Бердяева), я пришел к тематике «автономной субъектности» (термин несколько тавтологичный, ибо «автономия» относится к «субъектности» так же, как определение относится к понятию). Дабы вкратце прояснить суть того, что я имею под ней в виду, сошлюсь на Юлиуса Эволу, писавшего о самопроизвольном, т.е. спровоцированном изнутри «измерении трансцендентности» (термин Эволы), которое в «обособленном человеке» не опирается ни на что вовне его самого. Намеченная уже в «Иной Вести», эта тема углубляется и расширяется мною в «Доктрине гиперанархизма», приобретая при этом большую ясность и отчетливость своего выражения. В связи с этим отсылаю читателя к самому тексту «Доктрины гиперанархизма».

Последние публикации:

Иная метафизика, или Метафизика Иного. Вербальный контекст –

(29/05/2018)

Эффект Бездны. Опыт антроподицеи –

(15/05/2018)

Творение как задание. Дилемма телеологии и эсхатологии –

(25/04/2018)

Традиция и Откровение. Aeternae veritas –

(20/04/2018)

Проблема бесконечного и конечного. Трагическое сознание –

(13/04/2018)

Deus/Diabolus Absconditus –

(25/03/2018)

Богочеловек VS Человекобог –

(21/03/2018)

Человек как дух и природа. Опыт антропологической метафизики –

(26/12/2017)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы