Иная метафизика, или Метафизика Иного. Вербальный контекст

Вынесенные мною в качестве эпиграфа слова Фейербаха, коими он определял «тайну учения Якоба Бёме», не должны смущать читателя, поскольку лично мне они служат «доказательством от противного» в пользу всего нижесказанного. Начну по обыкновению с гносеологии, являющейся своего рода необходимым преддверием рассуждений онтологического характера. «Самоочевидность истинного бытия», т.е самоочевидность Я, о которой говорил С.Л. Франк, есть достоверность непосредственного, интуитивного, металогического порядка, не в пример всему тому, что человеком обнаруживается посредством внешнего опыта. Можно сказать и так, что самоочевидность Я, этого краеугольного камня, без которого невозможно никакое подлинно философское вопрошание, как бы подменяет и замещает очевидность предстающего пред человеческим взором внешнего мира. Оно и справедливо, ибо если человек, как субъект, знает самое себя непосредственно, то внешний мир — всегда и только опосредованно.

Поистине, невозможно вскрыть корневую (т.е. субъектную) онтологическую позицию человека без сопутствующего таковому гносеологического обоснования. В этом святая правда немецкой философии. Человек, эта ничтожная капля в безбрежном море как бы самодовлеющей жизни, этот «пучок ощущений» (Дэвид Юм) выбивается из сил в изнурительной и томительно-тоскливой борьбе со внешним миром, дабы выудить хотя бы на самую малую толику неповторимое чувство «здесь и теперь». И если извне давящая и принуждающая себя признать бесконечность звездного неба внушает человеку трепетное содрогание (mysterium tremendum [1] ), то изнутри раскрывающаяся бесконечность малой (?) вселенной восхищает и очаровывает (mysterium fascinans [2] ).

Пожалуй, именно здесь обнаруживается наибольшая убедительность религиозного переживания, отменяющая и упраздняющая необходимость тех или иных литургических практик: будучи, по слову св. Григория Нисского, уже не микрокосмом в макрокосме, но макрокосмом в микрокосме, человек притязает на величие. И если мы ищем гносеологического обоснования такового величия, то здесь лучше всего вспомнить умилительные в своей детской непосредственности слова Блеза Паскаля — пожалуй, одного из светлейших среди всех, живших когда бы то ни было, умов: даже если эта, чуждая и враждебная мне по определению, давящая и принуждающая бесконечность звездного неба обрушится на меня всей своей невыносимой тяжестью, то я буду все равно возвышаться над ней уже хотя бы тем, что я буду знать об этом, а она — нет. Таким образом, умозаключение о «самоочевидности истинного бытия» от существования внешнего мира есть не что иное, как напрасный поиск черной кошки в темной комнате, ибо «Вы можете обойти все сущее, но нигде не нападете на след Бога» (М. Хайдеггер). Всё, решительно всё вокруг говорит о Боге, как о фундаментальном не-присутствии, единственным[3] свидетелем которого предстает озаренная светлячком сознания былинка, одиноко затерянная на задворках вселенной...

Теологи действительно правы, когда говорят, что, дескать, все сущее есть как бы перст, указующий в сторону Творца [4] , но правы, что называется, совсем наоборот, т.е. по образцу фотонегатива. В противном случае цитированный выше Хайдеггер никогда бы не задался вопросом, который с полным на то основанием может быть определен как вопрос, определяющий судьбу всякой будущей метафизики: «Почему существует Нечто, а не Ничто?» Испокон века существует два, наиболее распространенных в метафизике, способа объяснения того, почему существует чувственный мир — манифестационизм и креационизм. Первый относится к «естественной религии», исповедующей «Бога философов», и рассматривает чувственный мир как самораскрытие и самообнаружение или, говоря иначе, инобытие Божества. Здесь нет сущностной пропасти между Творцом и тварью (даже более того, упраздняется само понятие «Творца» в качестве несостоятельного, равно как и понятие «твари») — напротив, Бог относится к миру так же, как сущность относится к своему явлению [5] . Второй же способ относится к «богооткровенным» или авраамическим религиям, постулирующим как раз таки неснимаемую онтологическую пропасть между Творцом и тварью, образованную тем, что тварь упирается в «ex nihilo», которое и составляет ее сущностное измерение, свидетельствующее о предельной отстраненности и удаленности Творца.

Очевидная нелепость креационизма состоит в том, что, согласно знаменитому изречению Лукреция, ex nihilo nihil fit («из ничего ничего не бывает»). В качестве возражения на эту истину говорят, что, дескать, раз «нет для Бога ничего невозможного», то верование в «сотворение из ничего» (которое, собственно говоря, нельзя даже отчетливо помыслить, ибо, как учил нас великий Кант, допущение подобного нарушает само единство нашего опыта) представляет собою неоспоримую аксиому. Субстантивация nihil в качестве materia prima, которую Бог, подобно платоновскому Демиургу, лишь упорядочивает, привнося в нее стройность и системность, также недопустима, ибо это был бы уже явный откос в сторону манихейского дуализма, где «доброму Богу» противолежит совечная ему «злая материя». Впрочем, и самого Демиурга вполне отчетливо помыслить также не представляется возможным, ибо подобного рода представление если на чем и основывается, так лишь на свойственной человеческому сознанию демиургической функции, состоящей в упорядочении того хаоса ощущений, что доставляется рассудку внешним чувством. Дело ведь отнюдь не в том, что, отрицая «сотворение из ничего», мы посягаем на Божье всемогущество, а в том, что само понятие «всемогущества», как то верно было засвидетельствовано Николаем Кузанским, если что и означает, так лишь «могу всякой потенции», т.е. ничем не ограниченную способность к осуществлению тех или иных возможностей, которую Рене Генон удачно определил как possibilite infinie (фр. — «бесконечная возможность»). Именно эта бесконечная (точнее, неограниченная или неопределенная) возможность и есть то, что определялось Аристотелем в качестве «материи» в ее противоположении «форме», как полноте осуществления или средоточии всех возможностей (если речь шла о Первоинтеллекте как «форме форм») [6] .

Итак, проблематичность креационизма состоит вовсе не в невозможности всемогущества, а в том, что само понятие такового предполагает вполне конкретное содержание, неотъемлемое от Бога, как его средоточия (чистого акта, по Аристотелю). Попросту говоря, творя мир, Бог изводит его из себя же самого. Только поэтому догмат о «сотворении из ничего», равно как и вторящее ему представление о «великом устроителе вселенной», терпит поражение перед лицом того взгляда, согласно которому мир есть инобытие Бога. Впрочем, здесь мы сталкиваемся с не менее существенным затруднением, которое, как мне представляется, в свое время беспокоило в той или иной мере всякого, кто такового взгляда держался. Так, допустим, мудрецы из школы адвайта — наиболее «закрытого» направления в индийской метафизике — не могли толком объяснить, почему необусловленное переходит в обусловленное при всем том, что обусловленное сохраняет за собою в полной мере свое значение, не сливаясь с необусловленным вплоть до неразличимости обоих. Впрочем, адвайта объясняет последнее тем, что, дескать, таков результат «метафизического обмана» (майя), без которого невозможно проявление мира из его Первоначала, но подобного рода объяснение ничего не прибавляет к нашему недоумению точно так же, как ничего из ничего не вычитает. Мир остается миром, а Бог остается Богом — задача же постигающего адепта состоит в том, чтобы пробудиться от мира, как от дьявольского наваждения майи, осознав свою идентичность Первоначалу, вне которого ничего нет и быть не может («недвойственность», т.е. «адвайта»). Самое же главное вопрошание, поддерживающее наше недоумение ввиду невозможности его положительного разрешения, состоит в следующем: зачем Первоначалу переходить в свое инобытие, если оно самодостаточно [7] ?!

Отсюда становится ясным, почему молодой барон Юлиус Эвола, оппонируя Рене Генону в «Полемике касательно Веданты», настаивал на дуалистической переоценке манифестационизма, которая невозможна без уяснения того обстоятельства, что «майя» (она же «шакти») означает не столько «морок», «видимость», «иллюзию», сколько «мочь», «способность», «силу», т.е. означенное выше «могу всякой потенции» или «всемогущество». Аргументация Эволы в переписке с Геноном по данному вопросу изобличала не только свойственную юному возрасту резкость и горячность, но и вполне-таки незаурядные искры остроумия: поскольку об иллюзорности мира может судить только Первоначало, то Генону следует для начала удостоверить всех и вся, дабы не показаться голословным, что он и Первоначало — одно и то же. Но из полемики ничего доброго не вышло, а Генону удалось выйти сухим из воды за счет пожеланий молодому человеку «поскорее повзрослеть». Я не берусь сейчас судить о том, что из пантеизма с очевидностью вытекают затруднения не только онтологического, но и этического характера, поскольку об этом предостаточно было сказано тем же Шопенгауэром.

Позиция Эволы в полемике с Геноном безупречна, на мой взгляд, в том отношении, что самозабвенное отождествление с Первоначалом, на котором настаивает Генон, есть не что иное, как отрицание субъектности, выведение которой если и возможно, то лишь за счет различения, с одной стороны, свободы (необусловленного) и природы (обусловленного), а с другой стороны, — должного (необходимого) и сущего (случайного). У Генона же мы наблюдаем типически монистическую подмену свободы природой, а должного — сущим[8]. Читателю же должно быть ясно, что трансцендентальный субъект[9], обнаруженный нами в «самоочевидности истинного бытия», как раз таки и есть сердцевина сердцевин, безотносительно которой разговор о божественном обессмысливается в своей фундаментальной неважности. И тут мы переходим ко главному.

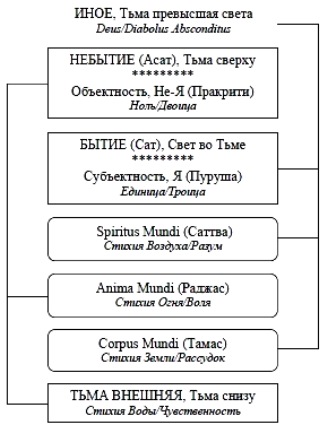

Если мы, следуя авраамической традиции в наилучшей ее части, возьмем за отправную точку обнаруженный нами трансцендентальный субъект в качестве «оттиска» Иного, Чуждого (в определении Евангелия от Маркиона) и Неведомого Бога (Deus Absconditus), то отсюда становится ясным, что «истинно трансцендентное» или «абсолютно потустороннее» — это то, чего нет, т.е. «нечто», оперативное действующее через свое отсутствие в нас самих. Таким образом, если и доводится говорить о самообнаружении Бога, то лишь в значении его самосокрытия [10]. Иначе выражаясь, можно сказать, что, поскольку сущность Трансцендентного состоит в отрицании имманентности, т.е. нетождественности себе самому, постольку имманентность в ее негативном аспекте, каковым предстает обусловленное и случайное, является выражением отсутствия и непознаваемости Бога. Стало быть, если Бог и может определяться в качестве виновника мира, то лишь в том смысле, что единственно возможным способом его «существования» является именно несуществование, выражением которого как раз таки и оказывается «чудовищная мощь негатива» (Гегель), т.е. предоставленная себе самой бесконечность звездного неба, вызывающая то чувство высокого, что непременно откликается в сердце человека тревогой, трепетом, томлением и тоской... Однако можно ли свидетельствовать об отсутствии чего бы то ни было, не зная о его присутствии? Разумеется, нельзя, а потому если и доводится говорить об отсутствии и непознаваемости Бога, то лишь касательно того, что предстает по отношению к нему сплошной в своей непрерывности Бездной неведения, т.е. касательно дурной бесконечности якобы самодовлеющего «жизненного мира». Замечательно об аналогичном сказано у С.Я. Надсона (1862—1867):

Есть бездна мрачная, та бездна – отрицанье;

Не опускай пред ней испуганных очей

И с твердостью спустись со светочем познанья

В холодный, мертвый мрак, блуждающий по ней

Ты много ужасов увидишь пред собою

И много светлых грез навеки разобьешь,

И, может быть, не раз, поникнув головою,

Ты миг рождения сурово проклянешь!

Но не робей, – иди до дна, не уставая,

Забыв, что над тобой, нарядна и ясна,

Царит в цветах весна, а жизнь шумит, играя,

И движется толпа, и шепчется волна…

И вот уж ты на дне… Как грустны, как унылы

Отвесы черных скал, стоящие кругом,

Как мрак вокруг глубок – свинцовый мрак могилы..

Итак, если единственно адекватное прочтение манифестационизма состоит в том, чтобы обнаружить в инобытии (вернее, самоотчуждении) духа, т.е. в природе, самообнаружение Истинного Бога, прямо пропорциональное его самосокрытию (а ведь именно в этом и состоит трансцендентность!), то «внутренним» прочтением креационизма может послужить понимание того, что Бездна богоудаленности, внеположная субъекту как сплошной в своей непрерывной бесконечности негатив, долженствует быть определенной и, соответственно, ограниченной. Иначе выражаясь, мир действительно сотворен Богом, но при этом не в своей данности и существовании, но в своей заданности и долженствовании. Человек же в таковой перспективе предстает достойным несравненно более высокого звания, каковым является уже не раб Божий, а Божий ратник.

[1] «Таинство, вызывающее трепет» (лат.).

[2] «Таинство, вызывающее восторг» (лат.).

[3] Тот факт, что прочие планеты могут быть населены разумными существами, ровным счетом ничего ни прибавляет, ни умаляет ввиду вышеозначенных рассуждений.

[4] Ниже будет выяснено, почему я все-таки говорю о «Творце».

[5] Сюда же я отношу и учение неоплатоников об эманации или «истечении из Первоначала», которое относится к манифестационизму так же, как учение о «великом устроителе вселенной» относится к креационистскому учению о «сотворении из ничего».

[6] Совсем иное дело, что таковое «средоточие всех возможностей» также вне всякого мышления, равно как и сопутствующее ему понятие «актуальной бесконечности». Выше мною уже говорилось о металогической «самоочевидности истинного бытия», которая во многом должна послужить к объяснению и уяснению данного парадокса. Иначе говоря, лишь отправляясь от парадоксальности того или иного положения, можно более-менее взять его в толк, не бравируя при этом тем обстоятельством, что логика здесь бессильна.

[7] Кантовское указание на трансцендентность, т.е. невозможность положительного разрешения подобного рода вопросов, не может нас удовлетворить, ибо без них и вовсе никогда бы не приходилось говорить о метафизике. Цель настоящего эссе как раз таки и состоит в том, чтобы отправляться от трансцендентности как ключа к разрешению представленной нам загадки. Выражаясь иначе, только отправляясь от установленных великим Кантом пределов нашей познавательной способности, мы можем придти к адекватному удовлетворению неотъемлемо присущей нам метафизической потребности.

[8] Однако в некоторых своих работах (как-то, например, «Царство количества и знамения времени») Генон выдает в себе самого настоящего дуалиста.

[9] Обыкновенно полагают, будто бы кантовский «трансцендентальный субъект» — это субъект чистой математики и чистого естествознания. Но при более внимательном чтении Канта обнаруживается, что под «трансцендентальным субъектом» Кант разумеет именно субъект «практического разума», т.е. «умопостигаемого человека» или «вещь в себе».

[10] Вообще, означенное здесь «подозрение» является внутренним нервом чуть ли не всей общечеловеческой мысли, поскольку оно, это «подозрение», хотя и по-разному, но прослеживается как в различных религиозно-философских традициях, так и у отдельно взятых мыслителей (Якоб Бёме, Йозеф Шеллинг, Э. фон Гартман, Филипп Майнлендер). Так, допустим, весьма характерны в данном отношении представления лурианской каббалы о «цимцум» («сокращении»), а также представления восточно-христианского богословия о «кенозисе» («истощении»). Ограниченный формат изложения, заданный мною в настоящем эссе, не позволяет мне распространиться на эту тему более обстоятельным образом. Поэтому затрагиваю ее вскользь. Концептуальное рассмотрение данной темы можно обнаружить в студийном альбоме «Kenose» французской блэк-метал-группы «Deathspell Omega». Я же воздержусь пока от дальнейших спекуляций на сей счет.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы