Ротация в литературе продолжается

Александр Андрюшкин (20/11/2025)

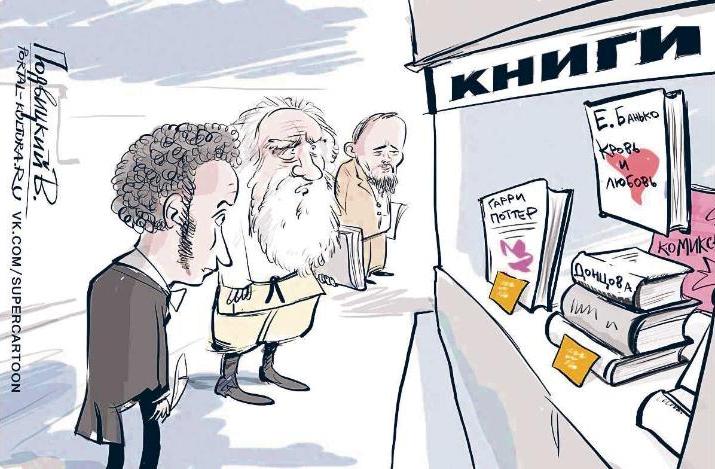

Карикатура Виталия В. Подвицкого.

Ротация – термин военный: потрёпанную часть заменяют свежей. Ротацией также называют очередность шлягеров: именно это значение обыграл когда-то покойный критик Виктор Топоров, выпустивший книгу о литературе «Жёсткая ротация» (2007). Извиняясь за слово «жёсткая», он объяснял, что кровавого желания с кем-то посчитаться у него нет, просто, мол, такой термин принят на радио, почему бы его не применить и в литературе?

Мало кто помнит, какая осуществлялась ротация в книжной прозе тех лет, но в том, что крупные замены одних имён другими происходят сегодня, сомневаться не приходится. Список иноагентов – явный сигнал от политического авангарда всему обществу: не теряйте бдительность, помните, что, наряду с друзьями, вокруг достаточно и врагов…

«Задвигать» – это одна задача критики; другая – «выдвигать», т.е. находить новые имена. Этому и посвящена данная статья: в ней я перечислю не менее десяти громко заявляющих о себе сегодня писателей, как мужчин, так и женщин.

Но в качестве образцов для пристального разбора возьму тексты двух авторов, Игоря Михайлова и Анастасии Писаревой. У относительно ещё молодой писательницы впереди, думаю, десятилетия плодотворного труда: она только что заявила о себе двумя громкими дебютными романами, «О чём молчит Биг-Бен» (2021) и «Игроки» (2025) – оба посвящены взаимодействию русской и англоязычной культур.

Игорь Михайлов – старше, он только что перевалил 60-летний рубеж, давно является членом СП России и, по недобрым критериям некоторых оппонентов СПР, может быть отнесён к числу «возрастных неудачников», типичных представителей этой якобы «армии графоманов»… (Да не обидится Михайлов на меня за такое косвенное его категоризирование, ибо и сам я – его ровесник, и тоже из числа не снискавших лавров членов СП России.)

На сегодняшний день Михайлов опубликовал всего четыре-пять книг прозы. Среди его удач – повесть «Снежные барсы» и романы «Четыре танкистки» и «Терракотовый воин», который я и перескажу, так как эта книга мне кажется наиболее талантливо сделанной (несмотря на неудачное название, о котором позже).

В некотором смысле, «Терракотовый воин» — это роман-антиутопия, так как действие происходит в неопределённом будущем, в Петербурге, почти опустевшем после начала мировой ядерной войны (!). (Заметим: роман был напечатан в альманахе «Петербургская литература» в 2022 г., уже после начала войны на Украине, однако написан ещё до того – но кто же будет отрицать, что всю постсоветскую эпоху наша страна балансировала на грани конфликта с Западом?) Можно спорить с Михайловым: ядерная война всё-таки маловероятна, маловероятен и тот сценарий её развития, который описывает автор… Вот что он пишет:

«Все бежали, куда-то ехали и выбирали место последнего пристанища. Перемещение давало иллюзию спасения. Жители побережий покидали дома, боясь разрушительных волн. Жители гор спускались в долину, боясь извержений, схода селей, камнепадов. Жители равнин жались к холмам, остерегаясь наводнений. Города покидали все. Они разрушатся первыми. В этом сомнения не было…»

Итак, дана заставка: безлюдный Санкт-Петербург. Само же действие начинается с диалога двух девушек, Лиз и Элен, которые понимают, что гибель в ядерном смерче неизбежна, а коли так, то незачем и экономить деньги (а они у девушек есть). Обе решают, что перед смертью им нужно познать любовь – она их до сих пор миновала. Находят и двух парней, банковского клерка Романа и молодого учёного Альберта – те, кажется, ищут похожего приключения. И вот все вместе они решили постучаться в лучшую гостиницу Петербурга, «Европейскую». Их впустили…

«Дверь за ними закрылась. Швейцар подошел к двери – проверил закрытие механизма и сказал: "Мы поддерживаем репутацию. Весь персонал распущен. Я швейцар, я администратор, я сторож…"»

Ситуация сделалась ещё загадочнее, не правда ли, читатель? Грядёт гибель, но пока люди придерживаются приличий… Между прочим, действия героев определяются и стереотипами чисто русскими (по воле автора романа, конечно). К этому я хочу привлечь особое внимание: Михайлов без стеснения использует приёмы западных триллеров, но в итоге получается совсем не по-западному, а по-русски. Ну например: почему нашу четвёрку потянуло именно в отель «Европа»? Устроить предсмертный праздник можно было и где-то ещё… Ан нет: сам город Петра возрос на уважении к Западу и тяга к западным модам – очень русская (быть может, плебейская) черта. Возможно, и Михайлов всего лишь писал сценарий модного сериала (позже переделал его в роман), но у художников бывает, что «рука умнее головы», то есть автор создал живых персонажей и узнаваемые голоса, очертил характеры (Лиз всё больше впадает в роль дочки, а Элен – её строгой матери, хотя их разница в возрасте невелика). Перед нами – талантливое художественное полотно, убедительное настолько, что мы забываем о нереальности сюжетных установок…

Кстати, вот что пишет Михайлов о молодом учёном-математике Альберте: «…Учёный откинулся на спинку кресла и добавил: "Хотя, чтобы не программно мыслить, для этого нужна программа. Именно этим я занимаюсь..."»

Остроумно, не правда ли?

Коснусь остросюжетной составляющей. Пока я перечислил только героев положительных (включая «поддерживающего репутацию» швейцара). А вот и отрицательный тип: швейцар не пустил в гостиницу явного бандита по имени Мартин Газман, но тот решил всё равно проникнуть в отель и «отомстить». Это по-своему трагический персонаж, как и появившийся позже его антагонист, когда-то обманувший его бухгалтер по имени Лазарь Моисеевич. (Чувствуете, читатель, какую тему затронул тут Михайлов? Надо ли удивляться тому, что писатель не был баловнем либеральных издателей и критиков? Но иначе и речь о «ротации» в литературе не стоило бы вести…)

Газман, повторюсь, фигура трагическая, надрывная. Он ограбил банк во имя любимой женщины, но она погибла, и он выбросил деньги: не нужны они без неё… (К стыду своему, автор этих строк не очень верит, что кто-то может выкинуть деньги… Но это «русский» поступок, описать таковой – в традициях русской литературы…) В любом случае, Газман неадекватен, его проникновение в гостиницу запускает серию зловещих происшествий, усугубляющуюся с появлением ещё одного персонажа, уже стопроцентного сумасшедшего, американского военного лётчика Джека К. Вот о нём, в том числе, строки из его досье:

«"Старший лейтенант Джек К. признан невменяемым и отправляется на принудительное лечение в госпиталь штата Аризона"… "Ты получил стресс, который не прошёл бесследно", – говорил врач. "Я герой." "Ты герой. Тебе нужна забота…" Двое санитаров вели Джека по коридору. Он пытался что-то доказать, но сильные и уверенные руки направляли его к здоровью…»

Джек в итоге бежал из Америки и попал в Россию, здесь одно время работал мясником, но неизбежно вновь был признан невменяемым. Из лечебного учреждения ускользнул и теперь оказался в той же гостинице, в мясном цеху при ресторане… Вместо коровьих и свиных туш на крюках появились обезглавленные человеческие тела… Так нужно по законам триллеров, но при этом Михайлов не превращает персонажей в разменные монетки, он помнит об их характерах. Например, кто-то из персонажей-маньяков в пустом номере приковал Лиз наручниками к трубе, она дотянулась до телефона и сообразила, как позвонить в бывший свой номер, однако сказать способна только ерунду: «Элен, Элен. Это я, Лиз. Ответь. Я этажом выше, где-то в середине. Дверь сломана. Я без туфель...»

Далее события ускоряются и сгущаются, опять-таки, по законам жанра: «У окна около батареи лежало обезглавленное тело. Рука жертвы была прикреплена наручниками к трубе. "Лиз", – прошептал Роман…» «Дверь в мясной цех была открыта. Элен стояла в проёме двери. На крюках висели два обезглавленных человеческих тела. "На это нельзя долго смотреть", – посоветовал Мартин…»

И так далее, и так далее… Больше я не буду ни цитировать, ни пересказывать… Триллер есть триллер, этот читается запоем, и очень жаль, что опубликован роман лишь в малотиражном альманахе «Петербургская литература» (прочем, доступном в электронном виде на «Литресе»). Но, возможно, не зря пишется и эта статья: «Терракотовый воин» вполне может быть экранизирован…

Теперь о названии. В романе много трупов, и читатель подозревает в убийстве многих: американца Джека, Газмана, бухгалтера Лазаря Моисеевича… А в конце концов выясняется, что убийцей была… Элен! (Привет «Войне и миру» и Льву Николаевичу?)

Заглавие «Терракотовый воин» содержит в себе привязку к древнему Китаю. Действию предпослан вводный эпизод, который автору этих строк вначале показался совершенно лишним. Некоего Джеу Лая, древнего китайского воина, заставляют зачем-то убить семь человек; некий старик-китаец хитро обманывает всех с помощью веера… А потом деталька: Элен и Лиз покупают разные безделушки, в том числе – веер… Так из древнего Китая Игорь Михайлов протянул сюжетную нить в Петербург апокалиптического будущего…

***

Прежде чем перейти к прозе Анастасии Писаревой выполню обещанное, то есть перечислю десять имён из тех, кто недавно привлёк внимание не только моё, но и литературной общественности.

В мужской прозе можно говорить о «тройке лидеров»: это Дмитрий Филиппов (первое место в премии «Слово-2024», за книгу «Собиратели тишины»; в новом сезоне премии «Слово» именно Филиппов возглавил жюри), Андрей Антипин (автор романа «Житейные истории» и блестящих повестей и рассказов), Дмитрий Лагутин (его первый роман «Платон мне друг» напечатан в журнале «Волга», № 2, 2025).

Все три прозаика – талантливы, работящи, дерзки, находятся на взлёте творчества, хотя, при несомненном перевесе положительного над отрицательным, есть у них всё же недостатки. Проза Филиппова хороша горячей публицистичностью (так было и с прежней его нашумевшей книгой «Я – русский»), однако между серьёзной литературой и фронтовым репортажем существует разница или, по крайней мере, дистанция. Хотя, возможно, прорыв в новое качество русской прозы и должен сопровождаться взломом жанровых рамок… К прозе Антипина претензии противоположного свойства: она, если так можно выразиться, «камерно деревенская». Большой рассказ «Теплоход "Благовещенск"» я бы отнёс к шедеврам литературы, однако герои не хотят знать ничего кроме ближайших к их жилью лугов и лесов; новости мира они получают с опозданием, не очень ими интересуясь. Что касается Лагутина, то его диапазон кажется наиболее широким (проблемы городской культуры и идеологии), но роман «Платон мне друг» это всего лишь, увы, заметки о студенческой стажировке в Чехословакии и о первой любви, начавшейся, но так ни к чему и не приведшей. Однако Лагутин выпустил великолепную короткую прозу, и у него (как и у двух предыдущих авторов) ещё всё впереди…

Что касается новых женских имён, то уверенно назову Анну Долгарёву, выигравшую конкурс «Слово-2024» в номинации «Молодой автор». Её книга-победитель («Я здесь не женщина, а фотоаппарат») по жанровым особенностям соответствует прозе Дмитрия Филиппова… Разумеется, открытия премии «Слово-2024» не ограничены лауреатами: списки финалистов, доступные на сайте премии, дадут знатокам ещё десятка два имён. Всё это – имена консеснусные для нашего литературного сообщества, многие из них звучат уже десяток лет и хорошо известны экспертам. А вот немного «вкусовщины», того, что нравится лично автору этой статьи, тут будет некоторый уклон в сторону моих земляков – петербуржцев, но не только… Например, мне близко творчество москвича Андрея Тимофеева, автора блестящей короткой прозы и нашумевшего романа «Пробуждение» (далее я буду давать в скобках, после имени писателя, название только одной книги или какого-то самого яркого текста). Очень интересной кажется работа в прозе Натальи Советной («Кремень») и Татьяны Никольской («Марраны»), Веры Скоробогатовой («На пути в Иерусалим») и Ирины Катченковой («Команда нашей надежды»), Александра Клочкова («Однажды взятый курс»), Ильи Луданова («Белый волк»), Романа Всеволодова («Живые мишени»)…

Конечно, нельзя обойти вниманием и двух известнейших писателей-ветеранов, которые тоже стали лауреатами «Слова-2024». В одной из номинаций победителем был объявлен Юрий Поляков, в другой – Александр Проханов; оба они в нынешнем, 2025-м году также получили награды лично из рук Президента России Владимира Путина. Имена Полякова и Проханова давно на слуху, но (парадоксально!) именно их отмеченность премией «Слово» является, на мой взгляд, гарантией продолжающейся ротации в нашей литературе. Проханов и Поляков давно добивались этой ротации, и вот, наконец, она происходит у нас на глазах…

***

Итак, я назвал более десяти имён писателей, чьи произведения недавно громко прозвучали…

Теперь подробнее об Анастасии Писаревой. Детство писательницы прошло в Америке: её отец работал в российском посольстве в Вашингтоне и девочка училась в американской школе. Английским она владеет свободно, это, наверное, в чём-то определило её жизнь и темы прозы. Не буду гадать, насколько автобиографичны её романы… «О чём молчит Биг-Бен» это повествование о том, как непросто русской девушке с нормальной (не ЛГБТ) психикой вписаться в британский социум, каким унижениям подвергаются люди из нашей части мира, устроившиеся даже на временную работу в Британии. Впрочем, назвать роман антибританской агиткой было бы грубым упрощением: автор его видит в Лондоне и очень много хорошего, а причудливое сочетание «света» и «тени» и составляет очарование этой вполне реалистической истории. Роман вышел в издательстве АСТ (в «Редакции Елены Шубиной») ещё до начала войны на Украине; возможно, отправляя книгу в печать, редакторы рассматривали данный текст как «пособие для отъезжающих из России за рубеж»… Когда Писарева предложила тому же издательству следующий роман, «Игроки», где критика англосаксов звучала уже отчётливее, он был отвергнут… В итоге роман напечатан в журнале «Российский колокол»: начало в номере 4 за 2024 год, продолжение и окончание в номерах 2025-го года. Я поздравляю журнал с публикацией этого замечательного текста (он, действительно, первоклассен!), но хочу привлечь внимание к тому, что предложение издать его в книжной форме было отклонено (конечно, это положение дел будет вскоре исправлено)…

Не хочу никого задевать лично и не хочу продолжать говорить про издательскую судьбу данного романа… Скажу в обобщённом ключе: ещё лет десять назад у любого подобного текста просто не было шансов для публикации даже в журнальном варианте. Ведь – о ужас! – небезупречными показаны западные персонажи, американцы и англичане! Ещё недавно это было почти табу (тем более, если параллельно в том же тексте русские изображены как люди вполне приличные). Рукопись отвергли бы, объяснив, например, что «ваше произведение – политизированное». А вот если русские показаны мерзавцами и неудачниками, тогда всё в порядке: «художественно».

Не спасло бы и то, что в «Игроках» главный герой, американец Джеймс, персонаж «и плохой, и хороший», то есть в нём «добра» и «зла» примерно поровну… Сюжет: Джеймс зарабатывает онлайн ставками на спортивных тотализаторах, для увеличения прибыли работает с группой партнёров, создающих фиктивные аккаунты; дело это азартное и непростое, так как организаторы онлайн ставок «вычисляют» таких игроков и принимают контрмеры: блокируют счета, не выплачивают выигрыши. Поскольку ставки делаются онлайн, то игрок может базироваться где угодно, и Джеймс в данное время живёт в России, где знакомится с девушками Тоней, Женей, с хорошо говорящим по-английски русским бизнесменом Олегом…

«Раз! Ставка. Успеть. Он фокусировался, кликал мышкой. И успевал. В кои-то веки интернет не подвисал. Удачный день. Сайт сдался. Он выигрывал. Отыгрался за все те недели, когда чёртов сайт водил его за нос. Какие удачные выходные. Он победил…»

Вышеприведённое – иллюстрация работы Джеймса (конечно же, это не «игра», а именно работа!), а вот его взгляд на русскую девушку Тоню, с которой его вроде бы связали серьёзные отношения, однако…

«Изредка поглядывала на него. Наверное, так собаки сидят и ждут, когда их хозяева соизволят уделить им внимание и вывести на прогулку, чтобы они могли справить свои естественные надобности. Джеймсу всегда это казалось странным в собаках, что они будут вот так сидеть и терпеть, ждать… Забавные существа. Коты с их гордой отстранённостью ему были ближе…»

Вот ещё фрагмент, показывающий восприятие Джеймсом России:

«Прямо перед ним – купол православной церкви на фоне неба… И всё бы ничего, но к куполу была приставлена лесенка, и это всё меняло. Лесенка постоянно цепляла его взгляд, не давала покоя. Зачем она там? Кто по ней взбирается? Неясно, куда она вела – то ли к кресту, то ли просто стояла там, глядя в небо… Вид лесенки вызывал непонятное беспокойство, граничащее с тревогой. Он не мог понять, чем его так задевает вид купола с приставленной к нему лесенкой, но ничто не должно его отвлекать во время работы. Он отодвинул стол от окна и теперь сидел, глядя в светло-серую стену перед собой…»

Думается, комментарии тут излишни: автор, способный видеть подобные нюансы, с любовью выписывать такие, вроде бы ничтожные особенности западной психологии (а на деле существенные: на Западе-то не было антицерковной тотальной революции; там, пожалуй, и не оставили бы лестницу, сочли бы кощунством!), – такой автор, поистине, является находкой для современной русской литературы и даже ступенью в её развитии…

В заключение статьи скажу следующее. Прозу Игоря Михайлова и Анастасии Писаревой я разобрал как примеры показательные. В прошедшие десятилетия они писали так, как если бы в культуре не было западного диктата. И встречали приговор: «Значит, непрофессионалы. Пишут без расчёта на публикацию». Похожим образом пожимали плечами в адрес Филиппова, Лагутина, Долгарёвой… «Ну да, сумел (сумела) выпустить книжку-другую, но никогда не попадёт в мейнстрим». И вдруг мейнстрим сам пришёл в гости! Значит, необязательно было соответствовать стандартам Запада; оказалось, что русское самостояние – нечто большее, чем комплекс неполноценности!

В этом и суть смысловой ротации, происходящей сегодня в литературе – не той «жёсткой ротации», которую зачем-то придумал в своё время (быть может, с расчётом на будущее) уважаемый мною литератор Виктор Топоров…

Последние публикации:

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы