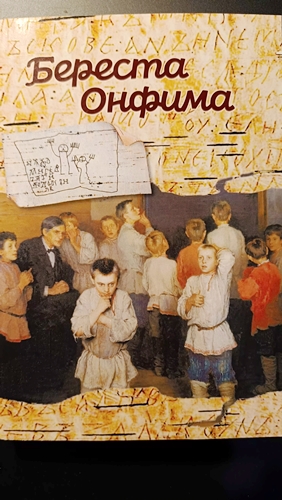

«Береста Онфима», Выпуск второй: медленные шаги улучшения (рецензия на литературный сборник)

Каков смысл выхода в свет в Петербурге историко-литературного сборника «Береста Онфима»? Как это видится со стороны, с точки зрения пишущего эти строки, не являющегося автором «Бересты», а лишь «внешним» рецензентом (хотя с некоторыми авторами и с составителями мы – коллеги по Союзу писателей России)?

Каков смысл выхода в свет в Петербурге историко-литературного сборника «Береста Онфима»? Как это видится со стороны, с точки зрения пишущего эти строки, не являющегося автором «Бересты», а лишь «внешним» рецензентом (хотя с некоторыми авторами и с составителями мы – коллеги по Союзу писателей России)?

Одной фразой я бы ответил так: увеличение пространства церковности в культуре. Мотивы христианской веры звучат во многих стихах, в прозе, в самой историко-культурной нацеленности сборника, взявшего название из новгородской старины, – а что такое старина Руси как не христианство?

Остаётся понять: эта «христианско-культурная двойственность» есть лишь дань моде или сознательная линия, и если второе, то в какую сторону ведёт эта линия – в сторону «больше культуры и истории» или в сторону «больше христианства»?

Пишущий эти строки знает, конечно, политкорректные доводы о том, что «одно не мешает другому»: кажется, сегодня уже в пятом классе школьников учат говорить, что «между религией и наукой нет противоречий».

Пятиклашкам, конечно, виднее… Но люди зрелые понимают: между религией и наукой, религией и «светской культурой» нет и не может быть никакого согласия и компромисса, кроме чисто тактического. Сегодня церковь уже легализовалась, но ещё не может перейти в наступление, более того, вынуждена обороняться, поскольку секулярное общество успешно перегруппировалось и укрепило, например, конкурирующий с церковью проект общедоступных библиотек… На библиотечных мероприятиях тоже произносятся слова о вере, но объективно библиотеки отвлекают от храма и являются не соединимым с ним проектом, соотнесённым с церковью по принципу «или – или».

Впрочем, не буду множить декларации общего типа. Далее я просто в спокойном режиме перечислю некоторые, показавшиеся мне интересными, публикации «Бересты Онфима», попутно отмечая (хотя это не единственный критерий оценки), в каких текстах проявилась христианская вера, а не просто «мода на христианство».

Начну не с прозы и не с поэзии, а с документального жанра, практически все вещи которого (во Втором выпуске «Бересты Онфима», Санкт-Петербург, 2024 г.) мне показались интересными – хорошо подобранными и отредактированными. Такие материалы иногда считают второсортными (вспомним эмигранта-издателя П.Б.Струве, говорившего, что так называемый «человеческий документ» есть примитивнейшая разновидность словесности), – но спросим: какой журнал и альманах обходится без таких текстов, да и интересен ли сборник, лишённый этих мемуарных, биографических записок, литературных обзоров (последние я тоже склонен относить к «документальному жанру»)?

Очень интересным показался мне, например, блок материалов, касающихся жизни и творчества писателя и учёного Дмитрия Михайловича Балашова (1927–2000), поэтессы Ларисы Антоновны Никольской (1935–1992). Причисляемая к течению «тихой лирики», она была знакома с крупнейшими поэтами послевоенной советской эпохи. Она – мама одной из составительниц «Бересты Онфима», учёного и прозаика Татьяны Никольской, которая многое делает для популяризации творческого наследия поэтессы. Ясно, что обширная биографическая справка о Л.А.Никольской составлена со знанием дела! Что же касается творчества Л.А.Никольской, то оно представлено и большой подборкой стихов, и рассказом «Рубеж», который я тоже позволю себе условно причислить к жанру «документалистики».

Рассказ повествует о том, как молодая работница Кировского завода Катя была отправлена с делегаций этого завода в Новгородскую область на открытие военного мемориала. Памятник сооружён на средства завода и прославляет героизм ополченцев-кировцев. Советский быт 1970-х (заводской и деревенский) – вот что в рассказе кажется интересным сегодня, а также то, что уже в те годы война воспринималась многими как давно минувшее. (А прошло-то всего лет тридцать!)

В частности, в начале рассказа главной героине Кате война казалась невероятно далёкой. Но побывав на открытии памятника, девушка понимает её близость. Это переживается ею как откровение, и, кстати, появляется в финале рассказа и некий намёк на церковность: «…пели ветераны, и надтреснутые голоса их заполняли окрестность протяжным колокольным звучанием».

Весьма интересными для меня, как петербуржца в третьем поколении, показались воспоминания Светланы Катченковой «Начало новой жизни». С.В.Катченкова – кандидат филологических наук, доцент, она – мама Ирины Катченковой, другой составительницы «Бересты Онфима». Мемуарный фрагмент рассказывает о переезде С.Катченковой в 1949 году в Ленинград из Харькова и о её замужестве. Её муж, ленинградец Семён Михайлович Катченков, был учёный-физик… Подкупает правдивость, с которой написан текст, например, указание на то, что, наряду с невероятными трудностями послевоенной разрухи, имелись и свои радости жизни:

«Ленинград в то время снабжали по первой категории, как Москву. В магазинах было изобилие продуктов, и даже деликатесы: икра красная, чёрная – зернистая и паюсная, настоящие крабы, копчёная и слабой соли сёмга, осетрина, белуга… Деликатесы покупали немногие, было дорого. Покупали больше свежую рыбу – судаков, карпов, треску. На прилавках лежало парное мясо – утки, куры, гуси, а в Елисеевском магазине даже дичь – куропатки, фазаны в перьях. Было много колбас, ветчины, сосисок, самых разнообразных сыров и т.п. Я уж не говорю о вкуснейших кондитерских изделиях, особенно в кафе "Север", недавно ещё именовавшемся "Нордом"».

Кроме упомянутых материалов, к «литературе факта» я условно отнесу также рассказ Дмитрия Мосалёва «Эпизод из школьной жизни» (хотя он помещён в рубрике «Проза»). Здесь рассказывается о начале работы молодого учителя физики в «проблемном» классе, в 1990-е годы. Мосалёв (согласно справке об авторе) сейчас работает в Планетарии Санкт-Петербурга, пишет научно-популярные статьи, рассказы для детей… Как он нашёл путь к составителям сборника, как они вышли на него?

Автору рецензии это неизвестно, и, наверное, здесь нет никакой тайны: работали вместе, пересеклись через знакомых… Но тайна всё-таки есть, и она заключается в том силовом поле, которое уже возникло вокруг «Бересты Онфима» и притягивает «подобное к подобному». «Религия и наука», «религия и государство», – повторю ещё раз этот рефрен современности…

Мне возразят: религия в этом рассказе о школе даже не упоминается! А я для ответа прибегну к языку физики. Для того, чтобы появился ток в проводах, не нужно физически толкать электроны, они сами приходят в движение при возникновении разницы потенциалов. Вот и сборник «Береста Онфима» сумел создать некую духовную индукцию, и дело, как говорится, двинулось.

…Всё-таки, конечно, утверждать, что подавляющее большинство материалов новой «Бересты Онфима» посвящено теме «религия и наука», было бы неверно. Но точно «ложатся» в неё следующие материалы: проза И.Катченковой и Т.Никольской «Южная Коммуна, или Русские в 1918 году», проза Т.Никольской «Время большевиков», её же материалы «Небо в тучах» (о расправе в советское время с христианами-пятидесятниками) и «Картину с Троцким показывать нельзя…» (из истории советского кино).

Отмечу также небольшой мемуарный текст известной российско-белорусской писательницы Натальи Советной «Болгария! Болгария! Болгария!». О церкви в нём – ни слова, наоборот, мы окунаемся вновь в эпоху загранпоездок «по комсомольской линии», и всё-таки даже в этом материале не обошлось без темы религии: сами болгары (и многие достопримечательности их страны) напоминают о Русско-турецкой войне конца 1870-х и об освобождении их страны «от османского ига».

Ещё о прозе Второго выпуска.

В подборке присутствуют фрагменты из романов Татьяны Никольской и Ирины Катченковой, и надо сказать, что в стиле обеих писательниц есть кое-что общее. Это стиль обстоятельный и примиряющий с жизнью, обе писательницы не перегружают свои тексты художественными приёмами. (Без приёмов искусство невозможно, но и переборщить нельзя.)

Один из немногих приёмов, которым успешно пользуются обе писательницы, это тот, который можно назвать «обстоятельность в меру». Слишком подробные объяснения чем-то утомляют и раздражают, но и совсем без пояснений не обойтись – непонятно. Есть в этом деле некая «золотая середина», и тайной этой владеют как Никольская, так и Катченкова; быть может, опыт преподавательской работы им помогает в этом. В результате от чтения возникает ощущение комфорта.

Это об общем у них, теперь о различиях. Ирина Катченкова представила фрагмент романа о хоккее: занимательнейшее чтение! Все мы смотрели хоккейные матчи, но вот увидеть изнутри жизнь хоккеистов – это то, что может стать для многих настоящим подарком. При этом понятно, что прозаик хорошо владеет материалом, «проделала домашнюю работу». В общем, праздник для читателя!

Темы в прозе Татьяны Никольской иные, они связаны с политикой, с показом большевистского этапа нашей истории. Но, как уже было сказано, присутствует здоровая мера обстоятельности, страсти не нагнетаются. Читать о первых десятилетиях советской власти (на юге страны) в описании Т.Никольской – весьма интересно! Ей удаётся показать, что люди остались людьми даже в эпоху социальных бурь. Ей веришь: конечно, «приемлемая» жизнь была везде, даже в ЧК и в тюрьмах… Везде можно встретить хороших людей, помочь им и получить от них помощь. Иными словами, «не так страшен чёрт, как его малюют», любая ситуация при ближайшем рассмотрении оказывается не только выносимой, но даже забавной и имеющей свои плюсы. Плюсы есть в жизни всегда – этому учит проза Т.К.Никольской.

Другой вопрос: а в чём же основные конфликты этих произведений? По напечатанным отрывкам это непонятно, они скорее носят характер экспозиций. Спокойное и обстоятельное изложение – это хороший способ подвести к точке «начала водопада». Но вот каковы будут развязки, само низвержение воды с вершины – этого в публикуемых фрагментах не видно.

…Что и требовалось доказать: читатель заинтригован! Позволю себе предположить, что не только в экспозициях, но и в развязках как Т.Никольская, так и И.Катченкова владеют мастерством в должной мере. Будем ждать полной публикации их прозаических произведений!

Теперь – о поэзии. Большое впечатление на автора этой рецензии произвели православные стихи Олега Мошникова, Игоря Колгарёва. Достойны высокой оценки стихи Любови Федуновой, Татьяны Кожуриной, Наталии Пунжиной, Ольги Мальцевой… Не оставили равнодушным и стихи Светланы Астапчик, Галины Стефогло, Маргариты Антоновой, Зинаиды Коннан, Надежды Ораевской.

О многом ещё хотелось бы сказать, но рецензия бы слишком растянулась. Я просто засвидетельствую в заключение о большой радости – о счастливых нескольких часах, испытанных мною при чтении сборника. И всем от души рекомендую его. Кстати, второй выпуск «Бересты Онфима» снабжён детальным предисловием, являющимся отличным путеводителем по сборнику.

В самом конце поясню, почему я назвал рецензию «Медленные шаги улучшения». Речь идёт вовсе не о повышении литературного уровня «Бересты Онфима»: он изначально был высок. Речь я веду всё-таки об улучшении культурной ситуации в России с точки зрения человека верующего. Хотя это не значит, что падает в стране уровень культуры светской.

Итак, в добрый путь, уважаемые читатели «Бересты Онфима»!

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы