ЛЕОНАРДО. Определение пламени.

Вячеслав Шевченко (20/12/2013)

Авиценна же берет символом огонь и разные модусы его бытия, от эфира до нижних ступеней, пока огонь совершенно не омрачится в камне.

Николай Кузанский. О берилле.

Однако познавательные программы у геометра и у художника сходными видятся лишь до тех пор, покуда они не предъявляют своих орудий познания. У Леонардо «первую несомненную истину вещей» выражает их зримый образ.

«Пусты и полны заблуждений те науки, которые не порождены опытом, отцом всякой достоверности, и не завершаются в наглядном опыте, то есть те науки, начало, середина и конец которых не проходят ни одно из пяти чувств».

Декарт утверждает обратное.

«Ограничивать человеческий разум только тем, что видят глаза, значит наносить ему великий ущерб». «Правота принадлежит не чувству, а одному лишь разуму, когда он отчетливо воспринимает вещи». «…Удовольствие, которое мы получаем при созерцании вещей, видимых нашему глазу, отнюдь не сравнимо с тем удовольствием, которое нам доставляет познание того, что мы находим с помощью философии.[1]

Под «представлением Леонардо разумеет» чувственный образ, а Декарт – облеченное словом понятие. Но образ и понятие в новой культуре непримиримы.

Леонардо ставит образ выше слова на том простом основании, что никакое впечатление, схваченное изображением в своей жизненной полноте, не может быть выражено конечным текстом. Глаз художника различает много больше оттенков цвета и формы, чем любой словарь. Изображение всегда информативней. Леонардо неистощим в доказательствах того, что изображение вещи в соответствие с оригиналом может быть приведено более полное, точное и, значит, более близкое к его истине, чем любой набор слов. Он, конечно, понимает, что каждый из его бесконечных аргументов – такой же набор слов. Но само бессилие этих аргументов лишний раз свидетельствует, что истины не высказать – можно только ее показать.

Мысль Леонардо живет в образах. Его слово – всего лишь суррогат не всегда возможного рисунка.

Если все 7000 страниц Леонардовых рукописей собрать как единое целое, отображающее стихию его мышления, то его элементы распадутся на два хорошо различимых класса[2]:

-

рисунки всех видов, включая эскизы картин, анатомические зарисовки, наброски механизмов, чертежи геометрических доказательств, диаграммы расчетов, проекты приборов и замышляемых экспериментов;

-

тексты – описания, вопросы, памятки, изобличения, доказательства, включая «басни» и «пророчества».

Тексты смотрятся как жизненная «среда» зарисовок. Рукописи Леонардо – это тексты, в которых рождаются, обитают и мутируют образы. Связанные отношениями наследования, они образуют популяции – вариации одной формы. Самые среди них частые: концентрические и эксцентрические окружности, пирамиды и конусы, сетки зрения, ветвления дерева, рычаг, наклонная плоскость, детали машин ко всему остальному «наследию» относятся как кристаллы к перенасыщенному раствору. Это формы наглядности понятий – формы «ясного и отчетливого представления».

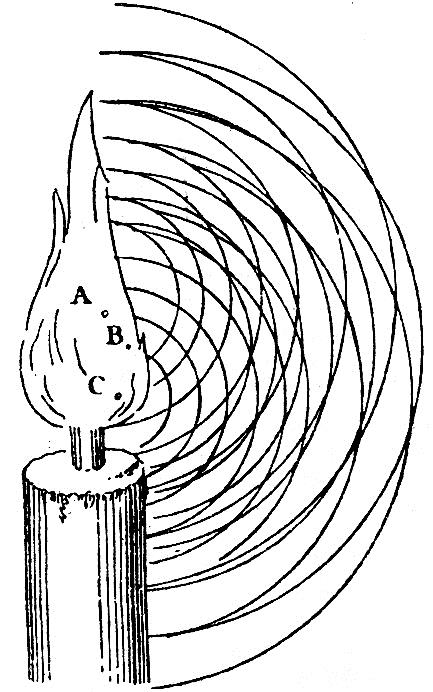

По отношению к внешнему миру зарисовки Леонардо распадаются, в свою очередь, на два класса, соответствие между которыми устанавливает его «теория»: 1) протоколы, фиксирующие формы наличного мира в анатомии, ботанике, геометрии, механике; 2) проекты, отражающие идеи еще не существующих вещей. И те, и другие изоморфны неким реальным предметам, но первые относятся к наличным, а вторые – к грядущим вещам. В таких зарисовках, как пламя свечи, они друг в друга перетекают – так же, как наличные вещи преобразуются в грядущие.

Посмотрим, как Леонардо осмысливает («определяет») вещь вполне заурядную – пламя свечи.

Что Леонардо знал о пламени, приступая к его изучению? Знал, что пламя – часть сферы огня, замыкающей мир стихий. Как сколок неба, здесь, «на земле, оно не в своей стихии, чем объясняется естественное стремление пламени двигаться, а именно, по кратчайшему пути к сфере огня». Также он знает, что в силу той же причастности небу все вещи могут превратиться в жар и свет – хранят в себе потенциальный огонь.

Актуальный огонь можно получить соударением железа с кремнем, если новорожденной искре дать пищу: подобно всему живому, он питается смертью других. Небожителя можно приручить, если его прикармливать. Тогда огонь станет освещать и согревать жилища, обжигать глину, плавить стекло и металлы, служа человеку в претворении прочих стихий. Вот примерно и все, что Леонардо знает о пламени. Исходную познавательную ситуацию он зафиксировал сам.

«О жаре и цвете огня не существует науки, ни о его природе, ни о цвете стекол и других вещей, которые в нем зарождаются, а только о его акциденциях, - о том, как прибавлять и убавлять его силу и менять цвета его пламени столькими разными способами, сколько существует разнообразных материй, его питающих и в нем распускающихся».

В общем, люди пользуются силой огня, не ведая о его природе.

Взглянем, как на нескольких страничках из «Атлантического кодекса» Леонардо закладывает основания новой науки о пламени.

«Нижняя часть пламени – голубого цвета, здесь пища очищается и приуготовляется для пламени более светлого. Она первая рождается при возникновении пламени и рождается сферичной; прожив некоторое время, она производит над собой маленький огонек блестящего цвета и сердцевидной формы, вершиной обращенный к небу; этот огонек непрерывно растет до бесконечности благодаря притоку питающей его материи…

Блеск, облекающий пламя свечи, в свою очередь облекается окружающим воздухом, и это – та пустота, которая заполняется стихией огня…

Голубое пламя, видимое у начала светлого языка горящей свечи, зарождается ниже тонких материй этого пламени и находится над темной окраской фитиля свечи. И превосходную часть этого голубого цвета мы видим по боковым краям этого пламени, со всех сторон, вокруг темного фитиля. Происходит это оттого, что чернота, отражаемая в ярких частях, кажется очень светлой, рождая красноту и становясь голубой; такова та темнота, которая отражается в сияющей вогнутости света, ее облекающего.

Голубое пламя принимает сферическую форму, ибо оно не имеет столько жара, чтобы одолеть легкость воздуха, а потому и не образует пирамидальной фигуры, сохраняя фигуру сферическую, пока не нагреет окружающий воздух…

Движение пламени в содружестве с ветром, который им порождается, будет круговым …и такое круговращение параллельно, иначе говоря, такой круг будет иметь пустоту в центре, то есть получит вид кольца».

Этих обрывков достаточно, чтобы получить представление о его научном методе, а заодно увидеть истоки самого популярного его изобретения – лампового стекла.

Бытовое явление Леонардо живописует, казалось бы, так же непосредственно, как путешественник описывает редкостное, никем еще не виданное животное или растение. У художника есть и такого рода зарисовки: сохранилось его сообщение о другом пламени – играющем и поющем. Растапливая однажды плиту в темной кухне, он заметил, как «в щелях дров» зародившийся огонек

«стал, шутя и веселясь, извиваться. И вот принялся он выглядывать наружу из поленьев, в которых проделал для себя приятные оконца, и выпустив на волю поблескивающие и искристые язычки, вдруг разогнал черную тьму запертой кухни, и его выросшее пламя стало весело играть с воздухом, окружающим его, и, со сладким рокотом запев, образовался нежный звон».

Забыв о суровых требованиях науки, Леонардо за огнем наблюдает как за белкой в древесной листве. Здесь же перед нами довольно сложное теоретическое построение.

Во-первых, он полностью отвлекается от эстетических и символических, тем более от сакральных метафор, какими огонь обживался с древнейших времен. Описывается предмет, каковой и телом-то назвать трудно: образцом телесности физике служит камень. Огонь – антипод вещества: пламенное устремление ввысь альтернативно падению камня. Это само воплощение – «эйдос» – легкости, летучести, духовности. Неземная субстанция, что всем своим обликом и нравом выражает стремление «вернуться на родину».

Три века спустя пламя свечи изучал Фарадей – великий экспериментатор. «Историю свечи» он писал как популярное введение в физику. Демонстрируя свечу, внимание слушателей он настойчиво привлекает к эстетическим и символическим аспектам своего предмета. В первой же лекции он утверждает, что нет в мире ничего по красоте равного пламени.

Три века спустя пламя свечи изучал Фарадей – великий экспериментатор. «Историю свечи» он писал как популярное введение в физику. Демонстрируя свечу, внимание слушателей он настойчиво привлекает к эстетическим и символическим аспектам своего предмета. В первой же лекции он утверждает, что нет в мире ничего по красоте равного пламени.

Сравните блеск золота и серебра и еще большую яркость драгоценных камней – рубина и алмаза – ни то, ни другое не сравнится с сиянием и красотой пламени. И действительно, какой алмаз может светить как пламя? А завершаются лекции пожеланием слушателям:

«чтобы вы могли с честью выдержать сравнение со свечой, то есть могли бы быть светочем для окружающих, и чтобы во всех ваших действиях вы подражали красоте пламени».[3]

Даже для физики пламя не столько тело, сколько энергия – отрицание всякой ставшей формы. Поэтому оно человека завораживает и его воображению предлагает фигуры, конечно, не менее занимательные, чем облака или пятна сырости. Огнедышащих драконов, свивающихся змей, танцующих саламандр из горящих пещер извлекает воображение менее отзывчивое, чем у Леонардо. Если случайные трещины камня или потеки стены ему открывали картины волшебных ландшафтов, дивных царств и целых народов, то какие же чудные «выдумки» могли явиться ему в пламени? Так нет же, в пламени свечи художник отмечает лишь геометрию цветовых превращений. Тонкое трепетное тело огня, воплощающее саму спонтанность, он заключает в кольцевые, сердцевидные, пирамидальные, параллельные и прочие геометрические фигуры, совлеченные с твердых тел. Он аскетичен, как в своей математике, металлические пирамиды преобразующей в шары. Цвет пламени фиксируется лишь затем, чтобы его разделить на части: явление света сводится к метаморфозам стереометрических цветовых фигур. Леонардо полагает, что проникает в саму природу огня, фиксируя его первичные определения – превращения форм и цвета.

Во-вторых, описание пламени он проводит в координатах мировых стихий. Как в капле воды он видит сферу воды, окружающую Землю, так и в пламени свечи изучает жизнь мирового огня. Перед ним «начало» огня – элементарный объект, наименьшая часть огненной сферы, отражающая собой природу целого. Но в этой элементарной частице огня наблюдается процесс взаимодействия вселенских стихий. Пламя свечи – это тело мирового огня, пищей которому служат стихии земли и воздуха, облаченного мировым мраком. Есть запредельный «мировой огонь» поднебесья, являющийся нам молнией. Есть огонь подземный, прорывающийся вулканическим извержением. Есть всеобщий тайный огонь, пробуждаемый во всех вещах пожаром. И есть огонь очага, отдающий нам размеренный жар. Пламя свечи, дарящее нам малую зыбкую сферу света, являет собой ту же единую сущность.

В-третьих, описание Леонардо выстраивается вокруг одной теоретической конструкции, крайне для него характерной: он продолжает выяснять свои давние непростые отношения с Ничто. Горение превращает вещество в излучение. Это значит, что пламя уничтожает телесность мира и тем самым порождает пустоту. Вот это-то злобное намерение и собирает вокруг себя все другие стихии, чтобы ему противоборствовать. Вот истинный конфликт, предмет драмы. Все элементы мира собираются в определении пламени, чтобы ополчиться против пустоты, пытающейся утвердиться в горении[4].

В пламени малой свечи Леонардо видит явление сфер мира. Видит невидимое. Загадочные наблюдения «черноты, отраженной в ярких частях пламени, какая ему кажется очень светлой, или темноты, которая отражается в сияющий вогнутости света, ее облекающего» понятны лишь в свете его космологически воззрений. Голубизну воздуха – основной предмет своего сфумато – он объясняет тем, что бесцветный сам по себе воздух, рассеивая свет Солнца, нами видится на фоне объемлющего мир «безмерного мрака». Это можно доказать, если подняться на Момбозо – хребет Альп, отделяющий Италию от Франции, или если за дымом костра поместить черный бархат, имитирующий облик мрака. «И превосходную часть этого голубого цвета» Леонардо открывает также в пламени свечи[5].

Физическое содержание всего процесса – движение пламени в сфере воздуха к сфере огня. Пламя летит, гоня воздух, как неподвижный камень давит на опору. Не изменяя места относительно фитиля, пламя его меняет относительно воздуха, устремляющемуся к нему, чтобы заполнить пустоту, образующуюся при сгорании.

«Огонь-стихия непрерывно уничтожает воздух, частично его питающий. И он оказался бы в соприкосновении с пустотой, если бы притекающий воздух не приходил на помощь, заполняя ее. И если бы притекающий воздух непрерывно не заполнял бы место, покинутое при предшествующем движении воздуха, так продолжалось бы дальше, вплоть до сферы воды».

Невидимый воздух рисунок превращает в линии силового потока, обнимающие пламя, как рыбу – струи стремнины или рыбацкой верши. Эти огибающие изображают и внутренние потенции пламени, и его внешнюю форму – границы как зримости пламени, так и его разуменья. Язык светлого пламени «облекается блеском» – свечением непрерывно заполняемой пустоты, того самого Ничто, которое он невольно включает в определение всякой вещи. Определение есть отрицание. Достаточно отсечь эти бесконечные линии сверху и внизу, чтобы узнать очертания знакомого всем (после Леонардо) лампового стекла.

Это хитроумное приспособление для увеличения яркости, уменьшения дыма и снижения жара пламени. Ограничивая доступ воздуха к боковой поверхности огня, оно усиливает присущую ему по природе вертикальную тягу. Изобретение стекла – акт приручения стихии. Сущность огня раздваивается на его человеческие «феномены»: «полезную» яркость и «вредный» дым. Стекло воплощает границу между тем и другим. Подобно тому, как движение воды связывается мельничным колесом плотины, ламповым стеклом горение превращается в рабочий процесс с регулируемым полезным эффектом. Вот образец продуктивного зренья – единства виденья ( построения светоцветовой формы), понимания (усмотрения математической структуры) и изобретения (материализации понятия)[6].

То самое пламя, в какое Леонардо всматривался когда-то в Милане, можно увидеть сейчас, чиркнув спичкой –существует оно вне времени. Казалось бы, Леонардо навечно в него вписал сферическую, пирамидальную и сердцевидную формы. Увы, в исчерпывающем исследовании того же предмета Фарадей не заметил красот геометрии. Ограничился ученый тем, что отметил продолговатую форму и несколько вытянутый вид. Значит, «определение пламени» у Леонардо – это заявка на какую-то иную науку.

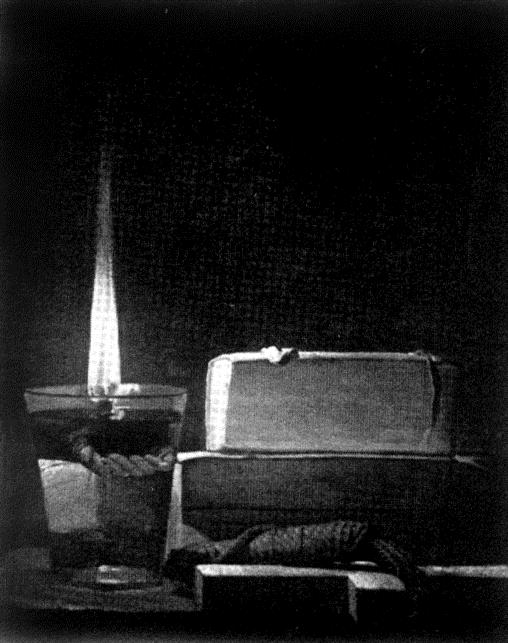

Не видно этих форм и у де Ла Тура, утверждавшего пламя свечи в центре многих своих полотен, чтобы священнодействовать светом. Тем более нет их, разумеется, у Декарта.

«Трактат о свете» – главное свое натурфилософское творение Декарт начинает тоже с «определения пламени». Следует заново объяснить свет – то, что порождается лишь двумя вещами: Солнцем на небе и пламенем на земле.

Светила нам недоступны, сподручней вот этот каминный огонь.

«Когда пламя сжигает дерево или какое-нибудь другое подобное вещество, мы можем видеть глазами, что оно колеблет маленькие частицы этого дерева и отделяет их одну от другой, превращая таким образом самые мелкие в огонь, воздух, дым и оставляя более крупные в виде золы».

Вещество Декарту открывается, сгорая в объятих пламени – превращаясь в движение своих мельчайших «частиц». Вот эти «частицы» мира, невидимые «тельца» телесности – единственное, что его занимает. В пламени мыслитель не только не замечает цвета, но ни словом не оговаривается о геометрии, или фигуре огня.

«Тело пламени, действующее на дерево, составлено из мельчайших частиц, очень быстро и бурно движущихся отдельно одна от другой». «…Форма пламени требует, чтобы частицы его быстро двигались и вместе с тем имели бы некоторую величину».

Вот и все, что им усмотрено; «тело пламени, форма пламени» говорит ему только о «частицах».

Созерцает ли их Декарт – или конструирует? Всюду он подчеркивает: «тельца» вещей настолько малы, что чувственным зрением неразличимы. Но мы же только что читали, что в теле пламени их можно видеть глазами. Конечно же, о бытии частиц Декарт умозаключает: «Что в пламени имеются очень мелкие частицы, можно заключить из того, что они проникают сквозь многие тела, поры которых так узки, что даже воздух не может в них войти».

Однако запоздалым умозаключениям, ссылающимся на остроту частиц и узость телесных пор, посылки должны предшествовать совсем иные, гораздо более общие.

Разумеется, в картезианскую систему мира облик пламени вводит не случайно. Первофеномен этого мира – движение, для Декарта более убедительное, чем сама геометрия. А пламя как схватка земной и небесной материи его воплощает. Где же, как не в огне, ему искать начало мирового движения?

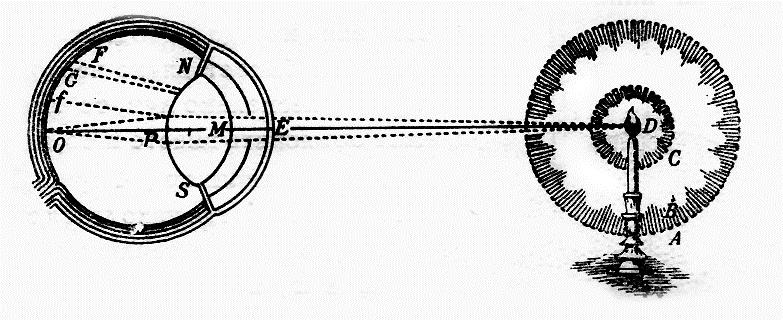

В физике Декарта, как и в Леонардовой живописи-науке, еще дают о себе знать средневековые искания универсальной науки в форме Всеобщей оптики. «Трактат о свете» (а в сущности, трактат о мире) Декарт начинает с деления всех вещей мира по отношению к свету и способности зрения. Прежде всего философ берется объяснить те различия сущего, что фиксируются чувственным зрением: светящееся и освещенное, разделенные прозрачным – вот исходные полюса картезианского мира. Это чисто оптическая трансформация античных «стихий»: роды сущего определяются как виды зримого.

Сама плотность тел пока определена только оптически, а не осязательно: через непроницаемость для глаза – не для руки. Первое сопротивление материи форме – это сопротивление свету, а не «приложенной силе», как у Ньютона. Телесность мира проявляется в его непрозрачности. Видеть (или освещать) непрозрачное тело можно только частично – только его «аспект». Это значит, ограничивать сущее (или, как выражались схоласты, ограничивать свой интеллект мерой объекта). Тело, видимое насквозь, невидимо.

Огонь у Декарта, как и у Леонардо, небесная субстанция – но уже вне Аристотелевой системы «естественных мест». Античную систему мирового порядка для начала Декарт радикально упрощает, редуцируя к триаде мировых субстанций: светящейся «небесной» (частицы огня), плотной «земной» (частицы земли) и прозрачной «воздушной». А далее он все эти материи смешивает своими знаменитыми «вихрями», элементы неба размещая между частицами земли. Опускаясь на Землю, небо пронизывает все земное, не оставляя никаких зазоров между телами, никакой надежды для пустоты. Из космологического фона огонь становится равноценной ему фигурой, воплощением меж- и внутрипредметной полноты – протяжения, отныне неотличимого от материи.

Нет более сфер, коих отражения Леонардо наблюдал в пламени. Свойства мира проясняются отнесением видимых тел не к единственному наибольшему, как в античности и в средневековье[7], а к наименьшему телу в неизмеримом количестве экземпляров. Тело это, в отличие от античного, в принципе невидимо, но столь же принципиально осязаемо - потому что мировой процесс сводится к столкновению (динамическому соприкосновению) невидимых и непроницаемых частичек мира. Есть бесконечное множество динамически осязающих друг друга шариков, и нужно лишь найти закон их движения, чтобы объяснить различие светящихся, освещенных и прозрачных тел. А попутно и всех прочих явлений мира.

Перевод зримого в осязаемое – таков завершающий акт превращения Всеобщей оптики во Всеобщую механику. У Ньютона этой фундаментальной соотнесенности всего сущего со зримым уже нет – кроме разве что «абсолютного пространства», трактованного как окоем Бога.

Почему же зримое редуцируется к осязаемому?

Декарта занимает единственная проблема: семиотическая по роду, а по виду называемая физической относительностью.

Вот начало «Трактата о свете».

«Предполагая здесь трактовать о свете, я желаю первым долгом обратить ваше внимание на то, что надо различать чувство света, то есть идею, появившуюся в нашем воображении при посредстве наших глаз, и то, что имеется в предметах, производящих в нас эти чувства, то есть то, что имеется в пламени и Солнце и называется светом».[8]

Следует различать «чувство света» и то, что его «вызывает в нас» - «производит свет» в нашем воображении. Пламя свечи единственный раз появляется у Декарта в «Метеорах» (приложении к «Рассуждению о методе»). Однажды прошлым летом, вспоминает Декарт, путешествуя на корабле, я «весь вечер опирался головой на свою руку, которой прикрывал мой правый глаз, в то время как левым я смотрел на небо. В каюту, где я находился, принесли свечу; и тут, открыв глаза, я увидел вокруг пламени два венца, окраска которых была столь яркой, какой я никогда не наблюдал в радуге. Больший из них АВ, который был красным в А и синим в В; СD – меньший, который был также красным в С, но в D он был белым и простирался до самого пламени. После этого, закрыв правый глаз, я заметил, что венцы исчезли; напротив, когда я открывал и закрывал левый глаз, они продолжали появляться; это убедило меня в том, что они происходили в зависимости от какого-то определенного искажения роговицы правого глаза, которое произошло, когда я держал его закрытым; вследствие этого не только большая часть лучей от пламени, которые в него попадали, давала изображение пламени в О, где они собирались, но были некоторые лучи, которые отклонялись настолько, что распространились на всю область fО, где и дали венец СD; и другие – на область fG, где они дали венец АВ».[9]

Этот невольный эксперимент со свечой Декарт приводит затем, чтобы показать, что причины некоторых атмосферных явлений «следует искать не в воздухе, а в самом глазу, который на них смотрит». Но символичен сам рисунок, единой формой связывающий свет мира и картезианский глаз. Он зримо показывает, как чувственное зрение порождает фантомы, и как «естественный свет разума» их обнаруживает. По образу подобных частных иллюзий зрения трактуется иллюзорность всего зримого мира – доступ к нему находится за пределами глаза.

Здесь-то и завязывается познавательная драма Нового времени: недоступность новому знанию вещей-в-себе. Как постичь свет самосущий, если всякое чувственное явление света его превращает в свет-для-нас? Нет никакой возможности сверить объективное с субъективным. Даже элементарную частицу невозможно рассмотреть, не вспугнув ее «силой взгляда». Так как же выглядят вещи тогда, когда их никто не видит?

Здесь-то и завязывается познавательная драма Нового времени: недоступность новому знанию вещей-в-себе. Как постичь свет самосущий, если всякое чувственное явление света его превращает в свет-для-нас? Нет никакой возможности сверить объективное с субъективным. Даже элементарную частицу невозможно рассмотреть, не вспугнув ее «силой взгляда». Так как же выглядят вещи тогда, когда их никто не видит?

Образы – это не подобия вещей, не «иконы», а их условные знаки. На сами вещи они похожи не более, чем слово свет на свет. «Чувство света» – явление и чувства, и света, надо нужно разделить, как разделяются значение слова и его написание, смысл знака и его устроение. Свет – то, что у нас внутри, снаружи – только неведомое. Снаружи – учит Гоббс – есть нечто такое, что, переполняя мир, давит на наши органы чувств. Давление на орган слуха нам кажется звуком, давление на орган зрения – зрением и т.д. Давит на нас невесть что – а мы рассуждаем о каких-то «познавательных образах».

Образ – это всегда отношение, образность – это относительность. Так как же быть, если одной вещи соответствует великое многообразие образов – и все разные, верные лишь относительно? В инфракрасном свете вещи нам предстают не такими, как в обычном. Так же по-разному они выглядят в микро- или телескопе. Значит, сам «облик» чувственных вещей – сущность сомнительная. Вот треугольник – иное дело: как на него ни смотри, он не притворится квадратом. Стало быть, нельзя доверять никакому частному свету. Уж если видеть, так во всем спектре – «естественным светом разума», «lumen naturalis», «умственным взором»[10].

Образы – это не вещи. Это факт позитивный, но он превращается в великую проблему, если ищется доступ «к самим вещам». Ведь люди воспринимают и представляют только образы вещей, а действуют на сами вещи. Инструмент действия – это рука. Не одаренная воображением, она не ведает заблуждений. Значит, следует все вещи соотнести с чувством осязания – миром руки.

Упрощаясь, вещи «разлагаются» теперь не на образы, а на другие вещи – пусть по своей малости и невидимые, зато телесные. Тела разлагаются на тельца. Образ видим, но неосязаем. Частица невидима, но предполагается осязаемой – всем своим умозрительным обликом она воплощает осязаемость.

«Осязаемость» дается касанием. Познание мира, как и его освещение, строится по модели прикосновения руки. Движения руки определяют протяженность тела: 1) очертания и величины; 2) движение и покой. Зрение сводится к осязанию «на расстоянии» посредством некой идеализированной руки. Быть видимым – значит, быть непроницаемым для «стержня», дополняющего тело. Осязающее причащается осязаемому в точке касания.[11]

А столкновение – эквивалент осязания. Все «светится» потому, что движется, и все «плотно» потому, что противится движению. Задается движение «первым толчком», а сопротивление ему состоит в материальности частиц – их неспособности занимать одно и то же место.

Декарт издевается над теми, «чей ум не простирается дальше кончиков пальцев». Но свой мир строит по той же модели. Картезианский ум простирается по миру, вооружившись идеальной палкой – абсолютно твердым и легким стержнем, сращенным с духом мыслителя. Этот познавательный щуп – палку lumen naturalis – не следует путать со световым лучом. В классичесской физике обнаружатся большие трудности, когда юный Эйнштейн, устремляясь мыслью «к самим предметам», попытается себя вообразить оседлавшим световой луч – понять освещение как зрение.

Итак, по Декарту, «действие светящихся тел состоит только в том, что они толкают по прямой линии разреженную материю, касающуюся наших глаз».[12] Пламя свечи мы видим, потому, что оно по всем направлениям распространяет «толчки» материи, достигающие наших глаз.

В волновой теории Гюйгенса нет никаких «толчков» и «стержней». Но нет и леонардовых «мировых сфер». Активность исходит из наименьшего. Сферу света порождает каждая точка пламени, а каждая точка эфира, какую достигает начальная волна, становится, в свою очередь, центром новой сферы.

«Таким образом, это движение распространяется от частицы к частице через посредство вторичных сферических волн, подобно тому как распространяется пожар».[13]

Свет, который «сам себя через себя умножает», – это изобретение среневекового «перспективиста» Роберта Большеголового. В его космогонии, выверенной, сколь возможно, по Библии, начальный свет, распространяясь из начальной точки «сферой сфер», сотворил небосвод, а далее, отражаясь обратно в центр, образовал небесные сферы и четыре сферы земных элементов. Сначала создан высший среди них – огонь, из него свет, а далее воздух, вода и земля –первоисточник сопротивления и непослушания.[14]

Но ближе всего этим образам «сила» горчичного зерна Кузанца – непревзойденного мастера по сопряжению «минимума» с «максимумом»:

«в этом зернышке огромное дерево с листвой, ветвями и множеством новых семян, в которых подобным же образом заключена та же сила сверх всякого числа (...) если бы ему предстояло развернуться в действительности, не хватило бы этого чувственного мира».[15] И далее Речь идет о потенции «малейшей искры огня», способной

«все разрешить в свою природу, переведя в действительность потенциальный огонь везде, где он только есть в этом мире и во всех бесконечных мирах…Все, что познается благодаря свету, есть знак этого света».[16]

Примечание. Эта статья не вошла в недавно изданную монографию В.В. Шевченко "Прошальная перспектива".

[1] (ЖН, 69).

[2] По Лотману, это различия «аналоговых» и «дискретных» кодов, в которых зашифровал себя Леонардо.

[3] Майкл Фарадей. История свечи. Детская литература. М. 1982. Сс. 23 и 126

[4] Примечательно, что пламя порождает у Леонардо не свет, а ничто. Огонь – это скорее пожиратель вещества, враг телесности, чем податель света.

[5] Это дорогое для него наблюдение: он всюду подчеркивает, что голубизна «посредствует между мраком и светом» – мысль, которую Гете позднее будет отстаивать против Ньютона.

[6] Так и со знаменитым «сфумато». Открытие это или изобретение? Синеву воздуха, гор и других дальних предметов видели все, но только Леонардо узнал в ней выражение закона. Леонардо открывает сфумато как ученый, изобретает метод отражения его в картине как инженер и реализует его в живописи как художник. Так глазу оно открывается или уму? Поскольку глаз заключает по синеве предметов о степени их отдаленности, он «выносит суждение». Чтобы заставить его выносить то же суждение при взгляде на картину, глаз должен отчитаться во всех своих суждениях: этот самоотчет есть теория зрения. Располагая ею, глаз можно обмануть. Это и есть изобретение.

Влияние воздуха на видимый в нем предмет и ранее учитывалось в оптике, однако оно трактовалась как «обман зрения», который следует исключать из суждения о предмете. Как ученый, Леонардо так и поступает, когда имитирует линзами влияние атмосферы на видимые на небосклоне светила – этим он исключает иллюзию. Но ту же иллюзию он вводит в картины как художник: предмет восприятия утверждается им вопреки предмету мысли.

[7] В античной и средневековой физике гравитационная и излучательная потенции тела выражают его отношение к целому мира. Гравитация – это устремление к центру мира, излучение – устремление к границе. Всякое тело светится потому, что причастно «первому телу, находящемуся на небе». Гравитация и излучение единичного тела – это трактованные физически его отношения к виду (соответствующей ему сфере стихий) и к роду, представленному как центр и окружность тела мира. Быть (потенциально) видимым – значит быть причастным одновременно центру мира и его окружности: видимое тело должнобыть непрозрачным, плотным, и потому тяготеть, но оно должно быть также освещенным или светящимся, то есть причастным свету, объемлющему мир.

[8] То, что они различны, Декарт иллюстрирует примером с щекочущим пером. «Если слегка провести перышком по губам спящего ребенка, он почувствует, что его щекочут; думаете ли вы, что идея щекотания, которую он воспринимает, похожа на что-нибудь, имеющееся в этом перышке?» Нас обманывает даже осязание – самое надежное из свидетелей внешнего мира. Тем менее заслуживают доверия показания всех прочих чувств: образы (или идеи) вещей, которые они нам поставляют, ничуть не похожи на сами вещи.

[9] Декарт Р. Рассуждение о методе. С. 286.

[10] Этим игнорируется тот «исторический» факт, что за миллионы лет «приспособления» к физическому миру Земли глаз уже выбрал из спектра электромагнитных излучений тот единственный диапазон чувствительности, что более всего соответствует надобностям его сотрудничества со всеми иными органами чувств и, в частности, координации зрения с деятельности руки. Поэтому обычный облик вещей – это отнюдь не один из множества равноценных ему других (как то представляется физику), но результат отбора, подводящий итог всей эволюции разума. Поэтому он – глаз разумный. Физик же считает его показания равноценными показаниям микроскопа или фотообъектива. В сущности, он, руками биологов, снова растворяет глаз в океане, «первичном бульоне» всевозможных инструментов электромагнитной чувствительности, намереваясь некогда в будущем усилиями всего естествознания проследить, как глаз стал тем, что он есть и почему он заслуживает особого нашего доверия.

[11]В поисках нового основания геометрии Лобачевский находил ее первообраз в «касании».

[12] Метеоры. С. 281

[13] Льоцци М. История физики. Мир. М. 1970. С. 150.

[14] Historische Worterbuch der Philosophie Kosmogonie

[15] Кузанец. 1. С. 300

[16] Кузанец. 2. С. 319.

Последние публикации:

ЛЕОНАРДО. Второе начало (точка глаза) –

(30/10/2024)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (16) –

(26/05/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (15) –

(13/05/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (14) –

(28/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (13) –

(23/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (12) –

(15/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (11) –

(11/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (10) –

(02/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (9) –

(28/03/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (8) –

(27/03/2014)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы