Текст как жанр передвижения в пространстве

Наталья Рубанова (20/10/2025)

Соавтор: Ольга Балла

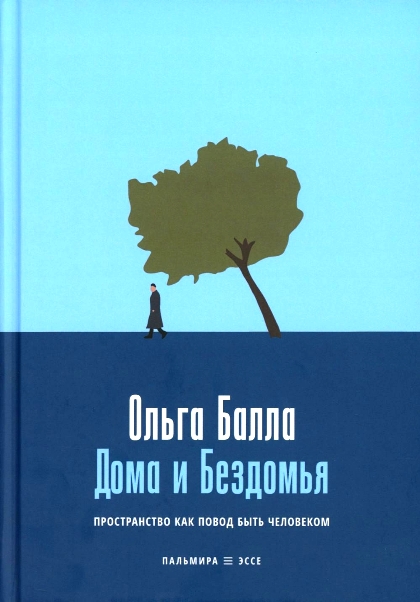

О книге «Дома и бездомья. Пространство как повод быть человеком»,

которую можно назвать

как травелогом, так и философским антитравелогом

в силу субъективного авторского взгляда на мотив путешествия, –

с Ольгой Балла беседует Наталья Рубанова.

Вольный диалог литераторов на вольные темы, где живые поездки

соседствуют с трипами книжными и воображаемыми –

для всех, кто любит дорогу и уют неспешного чтения. Поехали!

Наталья Рубанова Ольга Балла

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

[о престольных и подстольных]

Наталья Рубанова: Каков эпиграф к книге («Где бы вы хотели жить? – Везде. Когда? – Всегда». Из ответов на незаданные вопросы), – таков и вопрос по мотивам книги. Хотя, разумеется, «сакраментальных», «риторических» и прочих подобных вопросов давным-давно ни у кого из сколько-то мыслящих двуногих нет, рискнём заметить, как и ответов на них. Для меня это как дважды два, ибо и так всё ясно, но у вас, возможно, иначе… И даже скорее всего иначе.

Наталья Рубанова: Каков эпиграф к книге («Где бы вы хотели жить? – Везде. Когда? – Всегда». Из ответов на незаданные вопросы), – таков и вопрос по мотивам книги. Хотя, разумеется, «сакраментальных», «риторических» и прочих подобных вопросов давным-давно ни у кого из сколько-то мыслящих двуногих нет, рискнём заметить, как и ответов на них. Для меня это как дважды два, ибо и так всё ясно, но у вас, возможно, иначе… И даже скорее всего иначе.Ольга Балла: Да мне как раз ничего не ясно. Ясно разве то, что на каждом шагу всё может оказаться совершенно иначе, чем показывает образ в моей голове.

Наталья Рубанова: Судя по «Дикорослям»[1], вы даже Подстольную[2] любите точечно, хотя, кажется, любить неуклюжее это пространство можно лишь за отдельную плату. Даже невесёлые, обозначим их так, провинции тутошние лучше иных диких – в прямом смысле – «подстольных» местечек. В «Домах и бездомьях» вы, кстати, написали, что не за красотой же ездишь – как-то так?..

Ольга Балла: Я – точно не за ней. С красотой надо ещё уметь справляться, надо ей внутренне соответствовать (да и внешне неплохо бы), – я не очень умею ни того, ни другого, ни тем более третьего, у меня с ней сложные отношения. Красота требовательна, она – вызов («красота страшна, вам скажут», и правильно скажут). Я езжу за другими жизнями как чувственным фактом своей, за расширением собственных границ.

Наталья Рубанова: Мой взгляд радикально иной: только за красотой, всегда за красотой, исключительно. И потому парадный Петербург, парадная Прага, парадная Венеция, парадный Стамбул, et cetera. Уродства с лихвой хватает и в пространстве «родных осин», из которых колья для защиты от упырей делали, если вспомнить страшные сказки. Ну вот… а задворки Луксора или Вриндавана по понятным причинам не прельщают, хотя «парадные» Луксор и Вриндаван, бесспорно, мне исторически интересны. Но вот гулять по закоулкам в некоторых точках Египта и Индии комфортней с вооружённой охраной – во всяком случае, бледнолицым. Это факт известный, и не только там – в Мексике, на Таиланде, в Бурятии, во Франции, в ЮАР... где угодно, наверное: не надо совать свой нос в определённые кварталы, где обитает определённый пипл. Как и в России, вестимо: не надо… Кстати, о красоте: после того, как дражайшая ма впервые привезла меня на Волхонку в Пушкинский, а было мне шесть, киндер понял, что исключительно красивое его, киндера, волнует, и вскоре, помнится, задал риторический: «Почему раньше строили так здорово, а теперь дома такие страшные?..» Видимо, соотносились парадный вход лучшего московского музея и совеццкая триада хрущоба-поликлиника-универсам. Да, архитектура деградировала за каких-то сто лет: если посмотреть на постройки хотя бы начала XX века – не только московские, но и провинциальные, – и сравнить с современными «изысками», то регресс и обсуждать нечего. Хотя, кому-то нравятся снулые коробки, случается и такое в анамнезе. Но вот небоскрёбы Москва-Сити не раздражают: это совсем иная «опера», это привет дальним странам и прочим плюшкам. Надо просто понимать, о какой арх-деградации идёт речь.

Ольга Балла: Ну, регресс отечественного архитектурного воображения в последние советские десятилетия не подлежит никакому сомнению. Меня причины его в своё время тоже занимали: куда делся вкус к сложности, зачем он куда-то делся? К слову сказать, пределами отечества это оскудение далеко не исчерпывается, пражские, например, районы, выстроенные в 1970-1980-х, ничуть не краше; привезённая туда в пятнадцать лет, я там просто задыхалась физически, и это совсем не метафора. Заболела там астмой на долгие годы. Не думаю, что от одной только эстетики, но и от эстетики тоже, она была невыносима…

Наталья Рубанова: Бывала в спальном районе Праги, не помню уж теперь названия, но не в нём дело: такие же убогие коробки, как и везде у нас, или в Варшаве, или во Львове, или где угодно, увы… Зато каких-то минут сорок, и ты «у парадного подъезда»: да, Карлов мост, убейте меня, но Карлов мост имеет значение, и его размер тоже! Как и домик Кафки. Впрочем, это другая история, туристическая, поверхностная.

Ольга Балла: А вот жгучая концентрация красоты в центре Праги тоже мучила, хотя на другой лад: это, думалось, слишком, – этого не знаешь, как воспринимать, этого не вместить… Однако кому Подстольная, а кому и родное изначальное пространство, в котором всё (это и оказывается решающим), – и люблю я его как раз не точечно, а всё сразу… Неуклюжее? Да я сама такая. И не за уклюжесть любят: ну, я, по крайней мере. А за что же? В моём случае с Москвой и Подмосковьем – за сопричастность, и глубочайшую: ко всему важному и неотменимому. Языком этих мест мне выговаривалось и по сию минуту выговаривается самое коренное о жизни, смерти, смысле, надежде и безнадёжности, одиночестве и совместности и прочих экзистенциальных константах. Что до снулых коробок, в частности пятиэтажек, – это вообще область интенсивных проекций. Москва вся состоит из памяти: чем дальше, тем больше, это её основная материя; она вся жгучая, вся – текст, который состоит из подтекстов… вся из чувствительных нервных узлов, коснись любого – вся психосоматика содрогнётся. Вся Москва с Московской областью, особенно по Ярославской железной дороге, – моя персональная смысловая и эмоциональная история, личная экзистенциальная карта, постоянно подвергающаяся дорисовыванию и уточнению. Понятно, что с разными районами и топосами разные отношения, – Москва, так сказать, эмоционально неровная, – любой город таков, просто на примере Москвы я это чувствую особенно подробно. А у вас разве нет такого пространства? Наверняка же есть?

Наталья Рубанова: С пространствами у нас своеобразные отношения. Речь же не только о физическом-материальном, хотя и о нём тоже, – речь как раз об экзистенциальных и одновременно реальных домах и бездомьях, в частности о домах и бездомьях столиц и провинций, не обязательно тутошних. О-о, сколько лбов расшиблось на этой теме! Лбищ. Сколь часто рвались пресловутые «лучшие умы» из душных «подстольных» в грады престольные… и тогда, и теперь. В любой точке планеты. Жить-поживать в мегаполисе недурно, а вот вне большеградья – иная история, не забудем и про полное отсутствие возможностей, в том числе и для роста интеллектуального… очень страшно было б родиться в глухомани!

Ольга Балла: Между тем как огромное количество – если не большинство – выдающихся умов родилось именно там. Глухомань – тоже вызов (не хуже красоты, ха-ха) и стимул: к тому, чтобы её преодолеть, выйти за её пределы. Примеров в избытке.

Наталья Рубанова: Комфортней было б этим выдающимся умам сразу родиться в условном «центре мира» и не тратить драгоценные силы на переезд из дыры на вменяемую территорию, где только и возможно развитие, но у так называемого мироздания свои планы, если считать, что это так называемое мироздание существует.

Ольга Балла: Так кто ж им выбирать-то давал… Но тем острее тоска по мировой культуре. На многих, многих примерах это подтверждается.

Наталья Рубанова: О том и речь. Тотальное отсутствие всего, если говорить о богинями-богами забытых сельских поселениях и полудиких деревнях, которых и нынче в Подстольной не счесть. А уж в какой-нибудь Тверской губернии… жесть жёсткая. Как-то на машинке катались: масса мёртвых домов без окон и крыш, чудовищных, полуразрушенных – полумертвы и дороги: передвигаться в иных местах нужно исключительно медленно, чтоб шины и люди остались целы… фонарей почти нет! Какой чин положил в карман фонари? Почему на трассе нет света, только маленькие красненькие огоньки – и то не везде? Нет, «лучше уж вы к нам на Колыму». Впрочем, в дальнем «подстольном» Подмосковье фонари тоже кто-то положил в карман: на трассах «темнота – друг молодёжи». Не всегда и не везде, но – «дураки и дороги», вечный привет от АнтонПалыча!.. Чем дальше от белокаменной, тем звонче голосок Алисы: «Всё страньше и страньше». Разумеется, всё зависит от психотипа, кому-то и на печи пыльной в кайф, и кофе знатный не нужен, и на Большой-то театр начхать, но вот в условный Выдропужск никто не хочет: все в условный Петербург «хочут». Ну или куда подальше. За океан.

Ольга Балла: У меня немного другая история, – скорее всего, не очень типичная. И, кстати, московские люди – о других не очень знаю, тут у меня несчитанная статистика не собрана, но московские точно – вполне внятно делятся на тех, кто любит Петербург и нуждается в нём, и на тех, кого он скорее выталкивает; я из тех, кого он влечёт. Мой любимый муж, похожий на меня во множестве отношений, говорит, что ему там психологически тяжело. Так что не все! Мне как раз не хватило в жизни переездов. Поэтому считанные переезды, пришедшиеся на мою жизнь, чересчур разрослись в своём внутреннем значении, – ни один из них не оказался окончательным. Опыт показал, что мне жить в иных местах, помимо своего изначального дома и двора, где и по сию минуту сижу, – чересчур легковесно: не чувствуешь этой толщи обертонов и подтекстов. Иногда это даже хорошо, но в этом упорно чувствуется что-то ненастоящее. Разбивать лба мне по большому счёту не пришлось, завоевание/освоение пространства не было моей задачей, у меня был другой сценарий. Я даже о Прагу не побилась толком, когда меня в пятнадцать лет утащили туда жить типа навсегда: я не хотела её осваивать и присваивать, я хотела оттуда уехать, что и сделала – по всей вероятности, побиться стоило. Что до условного Выдропужска…

Наталья Рубанова: Он на самом деле существует, не все верят!

Ольга Балла: …как, к слову, и Урюпинск, куда вообще-то уходит один из моих многоветвистых корней; всё собираюсь съездить посмотреть на кровь-и-почву. Так вот, что до Выдропужска с Урюпинском, то я кажусь себе существом настолько внутренним, что, мнится, и там прижилась бы, главное, чтобы было чем осмысленно заниматься. Мне всегда нравились провинциальные города, соразмерные человеку, не ставящие перед ним – как будто – превосходящих его задач. Правда, у меня никогда не было и связанных с ними жизненных проектов, и жить там подолгу не приходилось, так что это всё рассуждения исключительно теоретические. Вот Шамшад Абдуллаев прожил всю жизнь в Фергане – и был человеком огромного, всемирного масштаба. Вот Сергей Круглов – мощный и глубокий поэт – живёт в Минусинске Красноярского края, и это нисколько не уменьшает его огромности и силы. Вот Юрий Казарин, ещё один важнейший поэт нашего времени – по доброй воле, пожалуй, даже принципиально, живёт в деревне под Екатеринбургом: кажется, довольно глухой. Вот Дмитрий Бавильский – человек с совершенно всемирным кругозором – живёт на окраине Челябинска, в посёлке АМЗ и ведёт тихую, одинокую и огромную умственную работу. Вот Ольга Седакова – поэт и мыслитель, в значительности которого нет никаких оснований сомневаться, – проводит долгие месяцы в Азаровке в Тульской области. И это только те примеры, что пришли на ум первыми, а их множество, и только из русской культуры. А в Венгрии вот Петер Надаш, опять же совершенно всемирных размеров человек, по доброй воле много лет живёт в маленькой глухой деревне Гомбошсег – и это ему нисколько не мешает, скорее наоборот.

Наталья Рубанова. Каждому своя башня, селяви! Никогда не понять, ммм, любви (ужели слово найдено?) к деревне вообще – и к русдеревне в частности. Тоска там смертная да персонажи, с картин Филонова спрыгнувшие; если можете проехать мимо – проезжайте… Особенно сейчас, особенно в Подстольной, изуродованной гигантизмом новых и новейших чудо-юдо-складов и – да, изобилием малограмотных персонажей всех видов и мастей, на чудо-юдо-складах сих вкалывающих: тут тебе и «глубинные» русские (из «глубинок» понаехавшие), и белорусы, и узбеки-таджики-киргизы, и индийцы, и афроамериканцы... В иных местечках «салям алейкум», дивно миксуемое с «йоп твою мать», побеждает пресловутый «язык Пушкина». Впрочем, в белокаменной уличный хороший тон тоже давно побеждён. Побеждён простым русским матом. Даже матком: матком махрово-отстойным, а не «литературной» обсценной лексикой, которая к месту ух как хороша, и мы-с не брезгуем.

Ольга Балла: Вот деревни я совсем не знаю, с этим у меня никакого опыта нет, кроме нескольких дней, проведённых в пятилетнем возрасте в деревне Краснополье в Тульской области у родственников. Понятно, что в пять лет всё было экстатически-волнующим, страшным и восхитительным одновременно – живые куры, гуси, коровы, лошади! огромные негородские запахи! необозримая пыльная дорога!!.. это всё запомнилось даже больше, чем люди, думаю, именно потому, что было нечеловеческим и надчеловеческим, – но тем всё и ограничилось.

Фото: Наталья Рубанова. Нева. Эрмитаж. Питер. Май 2024.

Наталья Рубанова: Вы ничего не потеряли: не обязательно же сидеть в тюрьме, жить в общаге, лежать в бесплатной больничке, работать в офисе open space или искать «глобальный смысл», которого нет, в сельском антижитье-бытье, дабы предъявить трёхмерке личный экстрим-опыт – хотя бы и в виде книги. У нас, кстати, не принято открыто не любить деревни и-вот-всё-это-вот… якобы там, на условном краю света, какая-то особая «соль земли» обитает. Тридцать километров от МКАДа, да даже двадцать, да даже… – во многом такой край света. Это, конечно, нонсенс, ложное утверждение начёт «соли» земной, ибо народ-обыватель (его называют тут иногда, о майн готт, «народ-богоносец») в массе своей истинно тёмен и истинно дик – мама, так есть, но хватит, верно, о том? Есть ведь вещи поинтересней! Ваша Прага – тема отдельная, и ваш травматичный – из-за юного возраста – опыт, конечно, важен. Для меня же первое знакомство с этой красавицей пришлось на начало 2000-х: конечно, повосторгалась архитектурой и музеями… Вот Власта Востребалова[3]: была такая гениальная художница – кто её мистический реализм особенно знает? Сколько забытых имён! Будь человек хоть тысячу раз талантлив, публика-дура легко забудет – всё решают арт-манагеры: и тогда, и теперь. Ну во-от… а ещё услышала тогда, что фамилию Кундера произносит продавщица пражского книжного с ударением на первый слог: в «нашенской»-то Москве начала века на второй ставили… И литераторы тоже.

Власта Востребалова-Фишерова Мир ребёнка.

Ольга Балла: Так это же совсем другая ситуация, я бы сказала, они даже несопоставимы: приехать посмотреть уже взрослой (с полным набором умений видеть и понимать) с единственной задачей: внимать, интересоваться, любоваться, радоваться… – и уехать «навсегда» подростком без малейших умений воспринимать другое и чужое (долго пришлось этому учиться, не уверена, что и теперь умею) с задачей, которая казалась непосильной: стать частью другой жизни, сделать эту жизнь своей… Ну и: откуда же человеку с русским языком и культурой, который никогда не интересовался специально культурой чешской, знать, куда ставится ударение в чешском языке? А ставится оно только на первый слог! Спросить любого чеха на пражской улице, куда ставить ударение в даже очень известной русской фамилии, скажем, Аверинцев или Седакова (опять первые примеры, пришедшие на ум), – ответит?

Наталья Рубанова: Зато после Праги я прочла, наверное, всего Кундеру – «Книга смеха и забвения» тогда восхитила. Потом его шикарные эссе… Но сколь болезненна история отъезда писателя во Францию! Родину-дом не выбирают – не выбирают изначально.

Ольга Балла: Зато потом очень даже выбирают. По отношению к изначально данному возможно выстроить сознательное отношение, занять позицию. Принять или отказаться – встроить себя, пусть даже многолетними трудными усилиями, в другую жизнь. Дом – история отдельная (вот его-то уж очень выбирают, когда есть хоть какая-то возможность), а про родину у меня издавна такая формулировка: что тебя существенным образом сформировало – то и родина. Родин у человека может быть много. Ту же Прагу я давно числю в родинах: особенный статус – родина-мачеха, – и тем не менее.

(Окончание следует)

[1] Проект «Дикоросль» Ольги Балла – внутренний дневник, в котором собираются по преимуществу внутренние события автора – мысли и предмыслия, образная и эмоциональная обработка текущей реальности. В «Топосе» публиковалось эссе Н. Рубановой «Эссецензия Дикорастущая» о книгах О. Балла «Дикоросль 4» и «Дикоросль 5»: https://www.topos.ru/article/literaturnaya-kritika/essecenziya-dikorastushchaya

[2] Неологизм Натальи Рубановой – речь о пресловутых пригородах и придеревнях Москвы: Подстольная – под столом столицы, букв. в ногах; этакий подножный корм для белокаменной.

[3] Власта Востребалова-Фишерова (1898-1963), одна из самобытнейших представительниц чешского искусства.

Последние публикации:

Кейдж смеётся последним –

(02/10/2025)

Эссецензия Дикорастущая –

(24/07/2024)

Вариации на тему Dies irae[1] –

(23/04/2024)

Кассандра как «О нет!» и Кассандра как «О да!» –

(23/01/2024)

Нерецензия –

(21/12/2022)

Из цикла "Страшилки" [на даче, на Луне] –

(09/08/2019)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы