Какая там правда, такая и победительность

Начну с признания, что я несвободен, приступая к писанию очередной своей статьи. – Почему? – Потому что историзм – один из главных методов моего подхода к интерпретации очередного художественного произведения (ради чего, интерпретации, и пишется очередная статья), а история ж – процесс, имеющий свою логику (так я думаю про историю), и вот очередное произведение я обязан вставить в историческую цепь взаимосвязанных других произведений. Какая ж тут свобода?

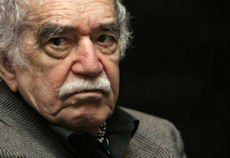

Первый же прочтённый мною рассказ Маркеса стиля так называемого магического реализма, «Последнее плавание корабля-призрака» (1968), заставил меня вспомнить о романтизме и презумпции внутренней жизни. Но. Романтизм (в принципе) – искусство лишенцев после поражения революции («Корсар», «Гяур»). А, во-первых, что за революция и её поражение в Колумбии в 60-х годах, и, во-вторых, какое лишенство у мальчика, победившего призрак?

Жутковатое перетекание реальности в нереальность и обратно заставило вспомнить Эдгара По, именуемого романтиком. Перечитал «Золотого жука» (1843). Но и там лишенец победил.

Зато время написания близко стоит к эпохе упадочного романтизма с его эстетикой эффектов (Алленов), романтизма, кипящего в действии пустом после европейских якобы революций (безнародных, дворянских, посленаполеоновских, антифеодальных), сплошь везде потерпевших поражения. Начало испанской По застал в Англии. Но что ему, вернувшемуся в 20-м году в США, было до Европы? Когда здесь настал период остужения так называемого фрондирского настроения, конец героической, первопроходческой американской истории. «Революционная нация становилась буржуазной» (http://www.licey.net/lit/american/usa18). Наступило время скучной прозы жизни. И реакцией должен бы стать полноценный романтизм, с необычностями. Но это всё же была страна побольше Западной Европы. И здесь, без европейских монархий эпохи Реставрации, не так стеснённо себя чувствовала мелкая буржуазия. Не такими лишенцами. Поэтому и романтизм в США оказался хромым на рационализм. То есть – с победительностью, инородной чистокровному романтизму. (Вспомните хотя бы, сколько места в «Золотом жуке» занимает – успешная, подробная, а потому нудная – расшифровка зашифрованной записи о местонахождении клада – 1/8 текста. А логическое распутывание всей загадки вообще чуть не полрассказа занимает.)

Итак, с Эдгаром По – ясно.

Но что подпортило романтизм (если это романтизм) Гарсиа Маркеса и ввело того в победительность?

«Теперь-то они узнают, какой я на самом деле…»

Так начинается рассказ, предварением о победе. Мальчику не верили, что он из года в год в одно и то же время видит в их заливе огромный корабль-призрак… И вот такой конец:

«И он мог позлорадствовать, видя недоверчивых, взирающих разинув рты на самый большой на этом свете, да и на другом тоже, трансатлантический лайнер, севший на мель [из-за фонарика мальчика и его манёвров на лодке по заливу]перед церковью, белее всего на свете, в двадцать раз выше башни и, наверное, в девяносто семь рез больше самого селения, с названием, сияющим железными буквами, «Halalcsillag» [Звезда смерти (венг.)], и текущими по его бортам древними и обессилившими водами морей смерти».

Ну что ж… Колумбия, оказалось, это была сплошная революция. Разочаровываться – в кровавости – было отчего Маркесу, если он там по большей части и не жил физически, а только душою.

Но от разочарования в революционной переделке действительности рождается ж не только романтизм, а и реализм.

Не сбил ли меня с толку магический реализм? Что если не романтизм он, а таки реализм?

Вот посмотрим на По. Рассказ ведётся от имени «я»-повествователя. Это некий чрезвычайно трезвый человек, не поддающийся залётам своего товарища, Леграна. И фабула рассказа состоит в том, что этот экстремист Легран постепенно-постепенно совершенно побеждает уравновешенность «я»-рассказчика: не только фактом нахождения клада, но и объяснением, как он совершенно рационально до клада и его местонахождения додумался. В результате – от учёта воинствующей рациональности, наступившей в США после окончания героического периода истории страны – впечатление, что автор совершенно не дистанцируется от «я»-рассказчика. Оба – трезвые американцы, как и большинство вокруг. А занимательность – это то, что нужно большинству. Вот автор и потрафил ему (и открыл то, что впоследствии стало низким чтивом – приключенческая литература и детектив). Но невероятность-то есть? – Есть. И вот автор всею душою солидарен с ценностью этой невероятности. То есть перед нами таки романтизм. Путь и упадочный, раз плебейски утрирована ценность эффектов.

А что Маркес?

«Теперь-то они узнают, какой я на самом деле, сказал он себе новым своим мужским голосом через много лет…»

Хоть тут повествование идёт от третьего лица, но автор всё время находится в области сознания персонажа.

Это персонаж отмечает изменение своего голоса по сравнению со своим же мальчишеским.

Нет. Голос автора тут тоже есть, но как артиста, вжившегося в игру.

Это кто: автор или нищий мальчик так знает про реальный корабль?

«Он[мальчик]кричит в экстазе: получите, козлы, за секунду до того, как чудовищный стальной корпус врезался в землю и послышался чёткий звон девяноста тысяч пятисот бокалов для шампанского, которые разбивались один за другим, от носа до кормы».

Казалось бы, конечно, знаменитый автор. Это он, уже 20 лет в литературе, уже написавший знаменитые «Сто дней одиночества», живший много где в Европе и США, довольно богатый от своих гонораров, а не нищий мальчик, плавал на трансатлантических лайнерах, листал, сидя на палубе в безделье, рекламный проспект о лайнере и вычитал, сколько на нём бокалов для шампанского и много-много всякой другой всячины.

Но нет. Мальчик сделан талантливым как сам Маркес:

«… и вращающимся маяком. Мрачные крылья света каждые пятнадцать секунд превращали посёлок в сияющую лунным серебром россыпь домов и улиц на вулканическом пейзаже».

Так видеть!

Речь же о том, в какой сказочной обстановке у мальчика видение корабля-призрака. Речь о том, что видят ЕГО глаза.

«…зато имелось разрешение матери допоздна слушать на берегу ночные арфы ветра».

Мальчик сделан поэтом по натуре. С видениями.

Такому ничего не стоит представить такое-то количество бокалов, и что они разбиваются от внезапной остановки, «один за другим», что уже мало вероятно, вероятнее, что одновременно, но «один за другим» красивее и эффектнее. И потому он это слышит, хоть не может это быть слышно в чудовищном скрежете от врезания корабельного носа в мель. Как объективно не может быть и того, что в следующем после «носа до кормы» предложении – скачка времени:

«И тогда стало светло, и была уже не мартовская ночь…».

То есть перед нами дистанция между автором и героем. И если герой – романтик, то автор… Может, и не зря автор героя сделал мальчиком.

Но всё-таки он замаскировал дистанцию. Посмотрите на начальное предложение. Там же прямая речь. А кавычек нет. То же и в конце: «кричит в экстазе: получите, козлы, за секунду». Даже восклицательного знака нет. Причём так же – в других переводах: «крича сквозь грохот, так вот же вам, сволочи, подумайте, и в следующее мгновение стальная громада раздавила землю». И то же – на испанском: “ahi lo tienen, cabrones, un segundo antes”.

Первый открыватель реализма, Пушкин, первую книжку с первыми главами «Евгения Онегина» озаботился снабдить рисунком на обложке, где был изображён он (его многие из читающей публики знали в лицо) со своим героем на набережной Невы, чтоб не принимали это за произведение романтика. А Гарсиа Маркес – наоборот. – В чём дело?

А в том, что реализм, это отрезвление от благих намерений революционеров, имел уже более чем столетнюю историю и был затёрт. Перед ним же была новая революционность, в Колумбии. И что делать от разочарования и в ней? Опять люди ведомы иллюзиями… Их надо встряхнуть, чтоб отрезвить. – Вот на первый план и выпячивается мистика.

Но в произведении идеологического искусства, если о чём-то написано, о чуде, скажем (как мальчик осуществил своё когдатошнее видение), то значит, что на самом деле речь не чуде, а, наоборот, о том, что нет чудес. Улучшение положения масс в Латинской Америке, пусть и не в Колумбии, произошло просто от того, что на свете появилась альтернатива капитализму – в СССР. И компании типа «Юнайтед фрут», властвовавшие в Латинской Америке жестоко, сменили стиль: «(примерно с 30-х гг.) США меняют свою тактику отношений со странами Латинской Америки» (аналог замены колониализма неоколониализмом). И допустили, чтоб страны, сырьевые придатки, провели импортзаменяющую индустриализацию. – Вот отсюда и победительность у Маркеса. Открытие его в том, что победительность – не от революции!

Не то, чтоб он это осознавал. Но что он осознавал точно – это, что революционная победительность СССР, который он посетил во время фестиваля молодёжи, не стоит похвалы.

*

Но, может, нельзя судить по одному рассказу? Он может быть и исключением…

Посмотрим на другой, ну, скажем, с таким странным названием: «Самый красивый утопленник в мире» (1968).

(Опять самый. То самый большой лайнер, теперь – утопленник.)

Опять победительность. Кончается на две страницы бравурным абзацем. Вот пять самых последних строк:

«…говорить на четырнадцати языках: посмотрите туда, где ветер теперь так кроток, что укладывается спать под кровати, туда, где солнце сияет так, что подсолнухи не знают, куда поворачивать головы, да, это селение Эстебана».

В селении такие же поэтичные женщины, как поэтичен мальчик из первого рассказа. И их поэтичность превратит их мечту в несуществующую действительность:

«Но ещё они поняли, что отныне всё будет иначе, двери их домов станут шире, потолки – выше, полы – прочнее, чтобы память об Эстебане могла пройти повсюду, не утыкаясь в притолоки <…> Они раскрасят дома в весёлые цвета в память об Эстебане и все силы потратят, лишь бы раскопать в камнях источники и посеять цветы в скалах, чтобы на рассветах будущих лет пассажиры больших кораблей просыпались бы в открытом море от запаха садов».

И всё – в будущем, в желательном наклонении будущего времени.

Какова невероятность настоящего (огромности найденного утопленника), такова ж, объективно, и невероятность лучшего будущего, желаемого столь невежественным и простодушным народом:

«Они думали, что если бы этот великолепный мужчина жил в посёлке <…> у него была бы такая власть, что он мог бы собирать рыб, просто выкликая их из моря по именам…»

Это насколько должны были быть несчастными эти женщины (то и дело тонул кто-то из их мужчин, ловя рыбу вдали от берега, в опасную погоду, с опасных своих лодок), чтоб так мечтать, чтоб так жалел их повествователь.

«Я»-повествователя, собственно, тут нет, но он как бы всюду реет, неназванный. И – то же отсутствие кавычек, например, в речи капитана. Который – предмет воображения этого рассказчика.

Жалкий порыв из бедности – в мечту, жалкий, как сама колумбийская революция.

*

Из несчастности – прочь!

«Старый-престарый сеньор с преогромными крыльями» (1968) - ещё один рассказ с невероятным названием.

Этот буквально упавший с неба, сбитый каким-то апокалиптическим дождём чужак для того сюжетно и сделан, в итоге, своим, на которого никто уже не обращает внимания (хоть у того и крылья), чтоб выразить похороненную мечту всех здесь, в селении, мечту о лучшем будущем. Улетел – свой.

Нет! Мечта как-то не только отсутствует у этих селян, но и присутствует как-то…

«Всё-таки ему удалось набрать высоту. У Элисенды вырвался вздох облегчения, за себя и за него, когда она увидела, как он пролетает над последними домами, всеми способами удерживая себя в воздухе отчаянными взмахами старого ястреба. Она видела его, когда уже невозможно было видеть, потому что теперь он был уже не какой-то помехой в её жизни, а воображаемой точкой на горизонте, уходящем в морскую даль».

Это конец рассказа.

Так и чувствуешь, как щемит сердце Гарсиа Маркеса за свой народ, который то рвётся в партизаны, то выдаёт революционеров, как Че Гевару, а всё живёт несчастным, даже и не зная про это. Как несчастен и этот улетевший революционер.

Но автора нет нигде. Он вполне художник. Даже в названии (это «старый-престарый») голос не его, а фольклора народа.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы