Русская философия. Cовершенное мышление 85

Следующий предрассудок, который мешает нам быть полностью русскими и поэтому слышать полноту, а не ущербность русского, – это полагание в основание русской культуры христианской религии, православия.

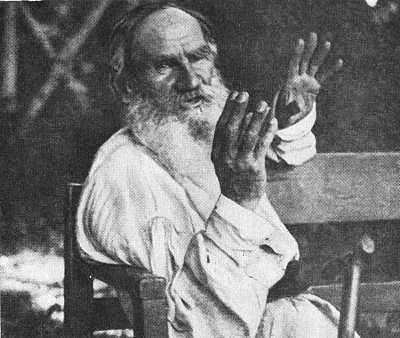

Нетрудно заметить, что русские писатели, родившиеся и воспитанные в условиях религиозного общества, например, Толстой, Гоголь, Достоевский, в какой-то момент своей жизни второй раз обретали веру; впрочем, это относится и ко многим русским поэтам, музыкантам и художникам.

Есть ли в нашем литературоведении и богословии исследования этого вопроса? Или, по само собой разумеющемуся представлению о том, что это нормально, что такое бывает и с другими людьми, а не только художниками, но даже и с людьми государственными, рассказывали, что некий чиновник некоего столичного департамента, имевший обыкновение по утрам, придя на службу, самым тщательнейшим образом изучать указательный палец своей правой руки, который перед этим столь же тщательно исследовал все улицы, переулки, закоулки и даже тупики на вид вполне скромного носа этого самого чиновника… впрочем, это другая история.

Так вот, по некоторому, так хорошо нам, русским, знакомому умолчанию, это неофитство русских художников рассматривается только как личное дело «вновь уверовавшего», которое, конечно, оказало влияние и на его творчество, но не может рассматриваться как – закономерность особого, не личного характера, как культурный феномен.

Тем более что под рукой всегда имеется удобное объяснение факта перерождения, например, Достоевский уверовал после гражданской казни, Толстой – в результате того-то, Гоголь – этого; всем всё более или менее понятно, потому что эти все слышат и видят себя в Достоевском, Толстом, Гоголе: и я бы уверовал, если бы меня арестовали, допрашивали, зачитали смертный приговор, надели мешок на голову и дали залп из ружей; и я бы уверовал, если бы обладал слабым здоровьем, был на грани смерти и к тому же был мнительным, нервным, склонным к депрессиям и экзальтациям; и я бы уверовал, даже будучи графом, увидев как тяжело, но смиренно живёт русский мужик, и т.д. в том же роде.

Но русские писатели – это не мы, поскольку им, им самим, а не посещавшему их вдохновению, удалось сделать что-то именно потому, что они действовали не как мы.

Так что попробуем быть внимательны и рассматривать такие важные события, как «второе рождение» в вере, в качестве события, вплетённого в то, что отличает писателя от обычных людей, от нас (обычными в том смысле, что мы – обычным образом – отнеслись к рассматриваемому обстоятельству, тем более в ситуации подтверждения справедливости этого отношения уважаемыми в обществе специалистами).

Но что именно мы пропускаем? что мы не учитываем такого, что заставляет нас смотреть на неофитство Гоголя, Толстого, Достоевского и др. как на обычное дело?

Мы упускаем то, что являлось для этих людей главным предметом их внимания, а именно: русскую культуру; русские писатели (художники) направили весь потенциал своей личности, или, как говорят, свой талант на поиски истинно русского, на прояснение и углубление в русское, на то, чтобы ожить в русской культуре.

Давайте последуем совету Мамардашвили, сядем на лавочке под деревом перед келией отца Сергия и поговорим со «вздорным стариком» Толстым.

|

«Чем больше я всматривался в жизнь, чем больше я видел живой веры в простых людях и чем меньше живой веры я находил в себе, тем больше мне хотелось верить так, как верили они, но я не мог, потому что УЖЕ был непрост, потому что УЖЕ был образован, потому что УЖЕ был развращён светскостью.

Я спрашивал себя: «зачем всё это?», «какой в этом смысл, если это просвещение и эта светскость лишают меня живой простой веры?», «зачем?», мучался, но не находил ответа, пока, наконец, я не решил смириться, отбросить всё лишнее, то, что наполняет мою жизнь, не давая взамен ощущения себя живым, и вот тут истины православия стали обретать для меня живой смысл, и я уверовал в живого смиренного бога».

«Конечно, – я снисходительно похлопал старика по плечу, – поскольку русская культура основывается на православии, тонкие художественные натуры, вроде вас, к тому же ещё совестливые, не могут этого не заметить и вновь открывают для себя то, что до этого знали и чувствовали только формально, вновь открывают для себя православие как живую, а не формальную веру».

Старик тихо усмехнулся и кивнул головой:

«Хорошо, действительно, если в основании русской культуры, то есть собственно нашей жизни, лежит православие, то человек, приблизившийся к этим основаниям, не может не стать православным, не может не переродиться в своей вере, теперь уже не формальной, а живой, вновь обретённой».

«Вот именно! – улыбнулся я, – теперь вы поняли.»

«Я понял, – спокойно ответил он, – но вот что произошло со мной дальше: после некоторого неизбежного периода неофитства и погружения в церковную, православную жизнь, я стал чувствовать, как жизнь понемногу уходит из этой самой моей церковной жизни, сначала меня возмущало вообще всё неправославное как лишенное истинной веры, потом стали возмущать те православные, которые, по моему мнению, не были достаточно верующими, и так далее, пока, наконец, от самого православия не осталась всего лишь одна очень простая истина: любовь и служение людям в забытьи себя есть уподобление богу, а любовь и служение богу есть любовь и служение себе.»

«И что? Разве это – гордыня – не обычное искушение для верующего, особенно для вдумчивого, но не смиренного верующего?» – спросил я.

«Это не искушение, друг мой, – глаза старца смотрели прямо в мои глаза, – это предел религии, это то, чему она может научить человека, потому что дальше ему придётся идти одному, без поддержки и утешения, без мысли о спасении и вечной жизни, потому что он стал взрослым».

«Как дальше?! – вскрикнул я и вскочил со своего места, – куда дальше?! Дальше ничего нет, и быть не может?! Что может быть глубже религии, глубже и истиннее православия? Что может быть дальше бога?»

«Если бог недоступен, то он вне жизни; если он жив, то он доступен как всё живое; «вы боги есте»; все люди, поэтому любовь и служение людям и есть единственный бог в нас, наше божественное, наша жизнь».

«Это ересь, движение в сторону, а не дальше. Это извращение! – я никак не мог успокоиться и быстро ходил от скамейки к дереву и обратно.

«Единственным богом является сама жизнь, наполняющая всё сущее, «я есмь и жизнь, и истина, и путь»; кто отделяет себя от жизни, тот отделяет себя от всего, тот подпадает под власть себя, власть тьмы, власть отдельного,» – голос старика был ровен и раздражал меня именно этой своей ровностью к тому, что он говорил, а говорил он о том, что было им пережито, о своём личном опыте, которым он со мной делился, но который он совершенно мне не навязывал.

«Вы боги есте! И вы тоже – бог, и я, и вот этот мальчик, который несёт вам хлеб?!»

«Ты сам сказал».

Я в бешенстве ударил ногой дерево: «Как тщеславен может быть человек, который ищет опору только в опыте своей жизни!»

Старик, наклонив голову и смотря в землю, произнёс почти шепотом:

«Как труслив может быть человек, который ищет опору только в недоступном».

Потом, подняв голову и смотря прямо перед собой, вдаль, на открывающийся перед ним простор, продолжил уже обычным голосом:

«Скажи, друг мой, разве история человека …история русского человека закончилась на православии? И теперь ему остаётся только совершенствоваться в наличных условиях? До второго пришествия, до тех пор, пока недоступный нам бог – сам – не придёт к нам, чтобы судить нас?»

«Вот именно! Дальше идти некуда, ты в ситуации пата, когда каждое ТВОЁ действие в силу твоей онтологической греховности, МЕРЗОСТИ будет разрушительно и для тебя, и для других, и для общества. И только проявление к тебе милости божией, снисхождение на тебя благодати позволит тебе поступать правильно, праведно, хорошо и для бога, и для людей.»

Старик некоторое время молчал, после чего встрепенулся и обратился ко мне с весёлой улыбкой:

«Хорошо, а можешь ли ты предположить нечто просто в качестве мысленного эксперимента?»

«Что именно?» – я немного успокоился, сел и стал играть в благодушие, хотя был настороже.

«Давай представим, что в основании русской культуры, то есть в основании нашей жизни, лежит не православие, а, наоборот, в основании православия лежит русская культура, что православие – лишь часть, существенная, глубокая, высокая и пр., но всё же – только часть.

Давай представим, что русская культура древнее, многообразнее, беспредельнее и поэтому те русские, которые ориентированы прежде всего на – понимание, исследование, прояснение, переживание всего богатства русской культуры сначала – как и мы, которые думают, что православие заключает в себе всё русское – не могли не стать искренне православными, однако со временем, с накоплением опыта они всё больше и больше обнаруживали, что церковное в них ветшает, лишается жизни, духа, а русское по-прежнему живёт и даже расширяется до беспредельности.

Что происходит с ними? Конечно, сначала они отчаянно цепляются за то, что, как они искренне полагали, оживило их, но, будучи людьми честными по отношению к себе, они не могли игнорировать то, что религиозное, даже в самом своём возвышенном содержании, стало для них частью более общего, более широкого, более всеобъемлющего мироощущения.

И, несмотря ни на что: на свой страх, на ропот родных, на непонимание друзей и негодование общества, церкви, властей, они продолжали дело своей жизни – намерение быть русскими, живыми русскими. Причём продолжали тем более, чем большую общественную значимость они уже имели; теперь – как и раньше – они искренне продолжают своё дело, они живут той полнотой, которой теперь полны».

«Предположить-то я могу, но что толку, ведь это только предположение».

«Но и твоё представление о православии как основании русской культуры – тоже только предположение, так почему же ты выбрал именно его?

Если основанием православия является русская культура, то еретиком, достойным анафеме, становятся не такие, как Толстой, а ты, который выбрал себе мироощущение на основании удобства, безопасности, страха, а не на основании честности, искренности и полноты.

Да бог с ней, анафемой; гораздо важнее другое. Посмотри, друг мой, ни один феномен человеческой жизни не остаётся неизменным на протяжении человеческой истории, а постоянно меняется: семья, нравы, нравственность, образование, гигиена, медицина, красота, суд, право и многое другое.

И меняются феномены индивидуальной, общественной и государственной жизни именно потому, что люди стремятся быть живыми в том, что они делают: феномены делают людей, а люди делают феномены.

Поэтому невозможно быть живым в одном и том же постоянно, каждое следующее переживание того же самого уже другое, уже новое и поэтому не может быть прежним.

Тот же, кто переживает старое как новое, или, что то же самое, переживает новое как старое, кто – вполне искренне – пытается влить вино новое в мехи старые, тот неминуемо становится лицемером, то есть тем, кто живое, новое, подменяет старым, которое, конечно, уже известное, знакомое, одобряемое, но уже – не живое.

Пережить, понять и отличить новое от старого может только сам человек, в опыте своей жизни.

Поэтому сейчас я уже не могу быть монахом и ухожу».

Так говорил старик, но я его уже не слушал, а разговаривал сам с собой:

«Белинского на тебя нет, а то бы быстро к любимым тобою мужикам, в грязь и навоз отправил. «Русская культура». Да если бы не православие от русской культуры давно бы ничего не осталось! Что же мне теперь делать?

Жить по-русски?

Без раздражения существующим положением вещей?

Без возмущения несправедливостью?

Без переживания себя невинной жертвой?

Без переживания себя мерзким?

Греховным?

Без антпропологической катастрофы?

Не желать спасения?

Не молиться милосердному богу?

Не бояться наказания?

Страшного суда?

Тогда что же, и души нет?

И вечной жизни?

И я исчезну?!

Навсегда?!

Совсем?!

Окончательно?!

Ну нет, я поверю во что угодно: бога, чёрта, антихриста, мировую революцию, второе пришествие, гармонию природы, честных чиновников в России, но только не в русское! Только не в то, что я сам волю жизнь как единство всего, что я сам волен, свободен происходящим, а не в тюрьме наличного.

Ни за что не поверю в то, что мир живёт мною, а я миром, и что между нами нет промежутка, зазора, безопасного расстояния.

Я не хочу быть всем!

Я хочу быть только собой!

Таким, каким я себя знаю – жалким, но гордым, беспомощным, но полным надежд на лучшее, нуждающимся в спасении и в милосердии бога, который любит меня так, как ему угодно.

И я жалею и ненавижу всех, кто думает иначе. Ты меня слышишь, старик?!»

Я и не заметил, что уже не разговаривал сам с собою, а громко кричал.

«Я тебя слышу, друг мой. – услышал я спокойный и тихий голос старика, – Скажи мне, как ты думаешь, кроме меня тебя кто-нибудь ещё слышит?

Не является ли так чаемый тобою зов трансцендентного всего лишь отголоском, эхом твоего отчаянного крика? Крика отчаявшейся одинокой души, спрятавшейся от мира и людей в скорлупу, футляр своей отдельности?»

Я молчал.

«Было время, когда православие стало для нас живым, и мы жили православием, но время шло, и православие в нас обветшало; мы начинаем жить другим, новым. Опыт православия не умер, он живёт в нас, без этого опыта мы были бы совершенно другими, но нельзя войти в одну и ту же реку дважды, и на человека текут всё новые воды.

Жизнь не останавливается.

Нет в ней ничего вечного.

Когда-то не было ни русской культуры, ни православия; когда-нибудь их не станет, так же как когда-то не было нас с тобой, и когда-нибудь нас не станет.

Я ожил в православии и жил им, пока оно жило во мне; затем я ожил русским и буду жив им, пока оно будет живо во мне. Это так просто: я всегда выбирал только жизнь, всё остальное – и православие, и русское выбирала уже сама жизнь».

Я смотрел на спускающегося вниз по тропинке старика с маленьким мешком на спине и думал о том, что до самой смерти он будет жить тем, что живёт в нём, потому что всегда выбирает – независимо от чего бы то ни было – просто жизнь и всегда просто принимает то, что выбирает она.

И я чувствовал, что эта простота пугает меня больше всего на свете.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы