Медитации на могильцах. Окончание

- Начало материала</li>

Метод известной тартуской исследовательницы Елены Григорьевой,

чьи тексты уже были обнародованы в «Эгоисте»,

казалось бы, далеки из метаметафорической вольницы — здесь всё

точно, как в аптеке, запротоколировано — как в следственном деле,

оприходовано и обеспечено золотым запасом тяжёлой черновой работы.

Однако, субъективность исследователя (выражающаяся в выборе источников),

ну и предмет исследования, иррациональный и до конца непостижимый,

оставляет такое метафизически насыщенное послевкусие, что вполне

«тянет» на метаметафорическое эссе.

Дело же не в «точности» (где это вы в гуманитарных науках обнаружили

точность?), не в обилии ссылок и терминов, дело в особом ощущении

мира, которое (ощущение), который (мир) можно описывать по-разному.

Но вполне с определённой целью — чтобы лишний раз убедиться, что

всё равно ничего в нём (мире, объекте исследования) мы не понимаем.

Несмотря на всю методологическую изысканность и остроумие.

III. Справа косынка — слева подол.

В различные исторические периоды символическая расчлененка мертвого

в целях его адаптации в миру приобретает специфические коннотации.

Но и тут есть сходства и закономерности. Так, начиная с эпохи

Ренессанса, особенно в эпоху Реформации в Западной Европе, а в

России в период петровских реформ интерес к расчленению человеческого

тела исключительно возрастает, принимая вид анатомических штудий.

(Русской специфике посвящены публикации Ольги Матич: «Рассечение

трупов и срывание покровов как культурные метафоры» (Новое литературное

обозрение. №6. 1994. СС. 139–150) и «Постскриптум о великом анатоме:

Петр Первый и культурная метафора рассечения трупов» (Новое литературное

обозрение. №11. 1995. СС. 180–184). Как кажется, объяснение этому

интересу может быть дано именно в свете деконструкции—реконструкции

культурного пространства как в Западной Европе, так и позже в

России XVIII века. В религиозной практике этому процессу соответствует

институт мученичества. В социальной практике — изощрение пытки.

Причем, пытка всегда мыслится как процесс достижения истинности,

в конце концов, идентичности высказывания или заданного образа.

Вплоть до настоящего времени и во вполне цивилизованных странах

— увы! Кроме того, пытка зачастую имеет отчетливо выраженную мнемоническую

функцию (здесь эквивалентную обучающей), как клеймо «вор»

на лбу, показательные казни или тривиальная детская порка, «чтоб

на всю жизнь запомнил»...

Целое не может быть законсервировано. Чтобы сохранить объект в

памяти, надо произвести его семиотический демонтаж, что с обратным

знаком совпадает с семиотическим монтажом. Вернее, механизм здесь

один — память — это одновременно и деструкция и реконструкция

мира. «Тела мертвых превращаются в читаемые знаки, в буквы»

(Lachmann 1990: 26). Это и есть символическая расчлененка: на

труп, изображение и надпись. Причем, труп здесь повод, мотивация

такого транссемиотического перевода, а значит и первичная мотивция

культуры как таковой.

По сравнению с нижней челюстью процедура с развитием цивилизации

усложняется, но как? В соответствии с совершенно предсказуемыми

алгоритмами. В хорезмийской и этрусской традициях, например, для

хранения очищенных костей изготовлялись специальные контейнеры

— оссуарии. Они могли принимать форму условных человеческих фигур

или быть декорированы рельефными и/или скульптурными изображениями.

На цоколе как правило помещалось имя. То, что осталось от умершего,

то есть его материально-пространственная часть, в свою очередь

приводилось в соответствие с неким условным знаковым его образом

специфически эмблематического типа. Надо отметить, что здесь происходит

сложная игра между степенью обобщения и индивидуализации (или

постоянное перемещение функций иконического и конвенционального

типов фиксации) компонентов, составляющих всю композицию. Так,

кости, хранящиеся в оссуарии, имеют непосредственное отношение

к умершему, соответственно, как бы большую индивидуализацию. Однако,

портретное изображение на крышке более соответствует внешнему

облику, чем набор костей, следовательно, более индивидуализировано.

Но изображение подчинено ряду канонов (пиршественная поза, типичные

жесты, грубовато-обобщенные черты лица), кроме того, идентификация

этого образа с образом реальным затруднена в силу известных причин.

Надпись же на цоколе устанавливает более точную принадлежность

— имя, индивидуализирующее и конкретизирующее изображение. Но

имя условно, конвенционально, не отмечено материальной принадлежностью,

в отличие от костей, заключенных в оссуарий.

Такое сложное дублирование объекта в различных кодах позволяет

воспроизвести индивидуальный объект в более общей системе, и даже

— нескольких системах, что соответствует многоаспектности восприятия

и памяти. Пирамида являет собой как бы систему памятных футляров.

Тело умершего превращается в мумию, для чего в первую очередь

внутренности отделяются от оболочки. И, хотя мумия совершенно

очевидно есть «та самая плоть того самого человека»,

она уже настолько не равна ему, что требует многократного дублирования.

Так, мумия пеленается специальной тканью, иногда покрытой смолой

или бисерной сеткой — здесь можно наблюдать определенное равноправие

прикладных и семиотических целей — эти покровы предохраняют как

от химического разложения, так и от злых духов. Кроме того, на

ткани часто помещается портретное изображение умершего — чисто

иконическая консервация. Затем мумия вкладывается в систему саркофагов,

испещренных иероглифическими надписями, каждый из которых повторяет

со все большей степенью условности облик погребенного. Здесь существенно

и обилие использованных материалов. Каждый новый покров — ткань,

смола, стекло, дерево, золото, камень — представляет перевод в

иную систему. Причем то, что вещи могут заменяться имитациями,

свидетельствует об осознанной знаковости всей ситуации, о равноправии

знака и вещи, то есть о знаковости вещи. Здесь же можно вновь

упомянуть «резервные головы».

Такое равноправие («истинные или подобные истинным»)

вообще обнажает сущность процесса акультурации. Собственно, ни

один объект после смерти не сохраняет свою натуральность, он всегда

знак, даже будучи разлагающейся плотью. Отсюда становится вопиюще

ясна функция знака — знак вопиет об отсутствии. Отсутствует собственно

второй субъект, партнер по коммуникации. А в остальном ведь и

впрямь все объекты в погребении семиотически равноправны. Настоящий

череп и «резерваная голова», хотя и относятся к разным категориям

знаков (первый индексален, вторая — иконична), тем не менее только

указывают, не будучи. По сути дела, только опыт смерти дает нам

представление о том, что определенно не является знаком.

Впрочем, назвать это явлением не-знаковости довольно затруднительно.

Возможно, что наиболее адекватным, ну уж во всяком случае традиционным,

будет слово душа, хотя я предвижу сложности с

включением его в этом качестве в научно-академический дискурс.

Погребение обнажает прагматику всей культуры, которая состоит

в попытке уловить не-знаки при помощи знаков.

В этом смысле характерны также, например, погребения в Китае времен

«Желтого императора» Цинь Шихуана (259–210 гг.

до н.э.) — обычай предписывал преданным чиновникам прожить на

могиле господина как можно дольше, что и трансформировалось в

заполнение могильника скульптурными изображениями подданных. («Около

шести тысяч воинов, вылепленных в натуральную величину, с чертами

портретного сходства, при полном вооружении, с конями и колесницами»

— Смирнов 1997: 37). Вообще наделение вещи свойствами человека,

которого она представляет (либо принадлежностью, либо имитацией)

— явление столь же архаическое, сколь и стабильное — вплоть до

настоящего времени (семиотические аспекты этого феномена прослеживаются

в моей статье «Безделушка (Философско-семиотические заметки по

пустякам)». В сб.: В честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана.

Таrtu, 1992, 218–229, а также на примере натюрморта Vanitas: Григорьева,

Е. Г. Образование смысла в натюрморте. Лотмановский сборник. 3.

(в печати), доклад на Лотмановском конгрессе в Тарту 27 февраля

2002 г. можно прочитать в сети).

Последним футляром является сама пирамида, сооружение, несущее

наиболее общую информацию о мироздании. Представляется закономерным,

что в классической эмблематической традиции пирамида получает

значение вечности, устойчивости, незыблемости — например, эмблема

«Пирамида стоящая. Дождь и ветер» с подписью

«Всегда такова» из сборника «Символы и Емблемата».

(Ambodik 1788: N 369 — N. M. Maksimovic-Ambodik. Emvlemy i Simvoly

(1788). The First Russian Emblem Book. Ed. By Anthony Hippesley.

Leiden; New York; Kobenham; Köln. 1989). Идея замкнутости

(идеальный футляр для памяти), неподверженности переменам, адекватности

себе, соответствует одному из основных свойств эмблемы, обеспечивающих

ее мнемоническую функцию.

Очевидно, что расчлененность способов описания, множественность

кодов должна быть признана одной из основополагающих задач подобной

конструкции, соответственно, необходимым условием сохранения информации

такого рода. Иначе, повторимся, тождественность объекта самому

себе при его хранении обеспечивается системой непременного различения

кодов, функционально дублирующих друг друга, и формально, материально,

знаково не совпадающих. Это множество языков обеспечивает объективность

существования культурного поля, или семиосферы, о чем во многих

работах писал Ю. М. Лотман. Когда мы рассматриваем телеологию

языкового полилога в приложении к погребению, можно сказать, что

картина знаковой реставрации выглядит как поиск наиболее адекватного

кода, перебора множества вариантов для описания одного заведомо

отсутствующего феномена, в результате чего он не становится реальнее,

но все более объективным. Давно уже было замечено, по крайней

мере в европейской культуре, что мертвый герой гораздо легче становится

героем, чем живой. Мертвый, вне всякого сомнения, более культурен

и более объективен. Последнее позволяет термину «объективность»

в смысле «конвенциональность» включать в себя и значение обязательно

«неживого» объекта.

Именно из процесса перекодировки, ничем иным, кроме себя самой,

не мотивированной, состоит античное искусство памяти. Чтобы запомнить

судебный прецедент отравления из-за наследства при свидетелях

следует представить себе некое помещение (образ места), где расположить

персонажи действия (образы актантов), снабженные определенными

атрибутами (образ обстоятельств). В данном конкретном случае этот

реквизит составят кубок (с ядом), восковые таблички и бараньи

testiculi. Восковые таблички напомнят о наследстве,

а testiculi о testes — свидетелях

(Йейтс 1997: 24). Образ бараньих testiculi, на

указательном пальце вдобавок, пожалуй, действительно должен неизгладимо

запечатлеться в памяти. Однако, возникает нетривиальный вопрос

— зачем для того, чтобы помнить о свидетелях, следует представить

их в столь пикантном виде. Еще более удивительным кажется тот

факт, что для запоминания стихотворного текста по правилам мнемотехники

вообще требовалось для начала заучить этот текст наизусть! (Йейтс

1997: 28). Думается, что искусство состоит в некоторой педалированной

осознанности общего для всех случаев закона памяти, понятой как

единый процесс деконструкции—реконструкции мира.

Аналогии, впрочем, можно множить. Вальтер Беньямин, например,

сказал бы о подобных усилиях по перекодировке или переводу, что

они направлены на реконструкцию некоего единого божественного

языка, на исправление вавилонской катастрофы: «Фрагменты

сосуда, которые должны быть склеены вместе, должны подходить друг

другу до малейшей детали, хотя и не должны походить друг на друга.

Так же и перевод, вместо того, чтобы походить на смысл оригинала,

должен с любовью и в деталях включаться в изначальный образ обозначения,

тем самым делая и оригинал, и перевод опознаваемыми в качестве

фрагментов большего языка, в точности как фрагменты сосуда»

(Benjamin, Walter. The task of the translator. In: Ahrendt, Hannah

(ed. & intro). Illuminations. Transl. Harry Zohn. New York: Harcourt,

Brace, and Jovanovich. 1968. P. 69–82, 78). Юрий Лотман подчеркнул

бы мысль о продуктивности такой перекодировки как диалога в асимметричных

системах (Лотман, Ю. М. О семиосфере. Лотман, Ю. Избранные статьи

в трех томах. Т. 1. Таллинн: «Александра». 1992. С. 1992b. 46–57

— «Асимметрия и диалог»). Однако, если Лотман настаивает на продуктивности,

которая равна информативности, для меня в этом механизме важна

именно стабилизационная, охранительная функция — прагматика памяти.

IV. Сны о ничем.

Смерть оборачивается памятью в культуре, и смерть в культурах

стабильно ассоциируется со сном.

«To die, to sleep...». «Мы отдохнем ... мы отдохнем».

«Покой нам только снится». Покой, покойник, спи спокойно, дорогой

товарищ, покойся, милый прах, до радостного утра... Сон

видится здесь как нескончаемое удовольствие от потенции возможного,

по сути дела, знания — как-бы-случая, неподверженного энтропии

свершившегося: «Сладко, сладко спи ты. Сто путей, сто

дорог пред тобой открыты...»; «Лежу, курю, жду превращений...».

Поэтому сон и детство, младенчество так тесно связаны в сознании

между собой. Собственно, сон тоже своего рода консервация необратимого

времени — солдат спит, а служба идет. Это удовольствие

выключенности из времени — нерастрачиваемая полнота бытия без

горечи его преходящести. Фауст именно на краю могилы — реальной,

зияющей ямы — заклинает мгновение остановиться. Реальную зияющую

яму при этом он в упор не видит. Идеальным вариантом и моделью

здесь являются мощи святых и мумии царей-вождей. Они абсолютно,

идеально неподвержены времени, их потенция бытия даже не возрастает

— она неизменно бесконечна, как в начальной точке творения. Не

напоминают ли саркофаги фараонов огромные куколки потенциальных

имаго? Напоминают, напоминают, что и было замечено в Голливуде.

Этот момент подвешенности (Делез о Мазохе) или

зависания во сне не отменяет ни времени, ни пространства,

но замещает их символами in potencia. Хотя вернее

все же, отменяет и, в том случае если проснулся, то

на время.

Сон не порывает с реальностью, но как восхитительно он безответственен

по сравнению, как он безвреден, и безнаказан, и беспоследственен.

Чтоб этому Фрейду на том свете не спалось и не снилось! Хотя,

конечно, анализы конкретных сновидений у Фрейда очевиднейшим образом

проявляют их мемориально-символическую структуру. Меня здесь также

поражает сходство метода истолкования сновидений Фрейдом с рекомендациями

по переводу слова в образ и обратно в античной ars memoria.

Достаточно вспомнить знаменитые примеры с братом, застрявшим в

ящике (Schrank — er scränkt sich ein), или

с извлекаемой из-под кровати дамой, которой отдаешь предпочтение

(hervorziehen — Vorzug) (Фрейд, З. Введение в

психоанализ. Лекции. М.: «Наука». 1989. С.74). Другое дело, что

Фрейд подобные скачки перекодировки объясняет скорее стремлением

сновидца забыть нечто, вытеснить это в подсознание. Тогда, глядя

из системы Фрейда, искусство мнемоники будет попыткой контроля

над подсознанием, которое и есть память — коллективная память

архетипов, добавил бы Карл Густав Юнг.

Причем совсем недавние исследования нейрофизиологии сна показывают,

что во сне происходит пере- и комбинация мотивов «дневной» информации

именно в мнемонических целях. То есть Фрейд уличает своих пациентов

(ох, какие сны видел венский средний класс конца 19 — начала 20

века! Кажется, никто ни до, ни после такого не видал!) в злокозненном

забвении и сокрытии подлинной мотивации, в то время как бедолаги

именно фиксировали сном в памяти все наиболее существенное. Ну

что ж поделаешь, если механизмы памяти работают именно как переводчики

со слов в образы и обратно. Забавно, как в психоанализе в очередной

раз происходит обыгрывание притчи об отброшенном камне.

Все-таки культура постоянно крутит одни и те же мысли и идеи,

только часто они возвращаются под другими именами, ну и, соответственно,

выражены разными языками. Психоанализ протезировал утраченное

в воспоминаниях, то есть по сути дела практиковал мнемотехнику

в сновидениях, что и соответствует новейшим исследованиям нейропсихологии

начала 21 века.

|

| Рис. 1 |

Субъективно сон, как правило и как ни странно, мыслится как безопасный.

Объективно, конечно, именно спящий наиболее беззащитен, но самому

субъекту сна при этом ничего не угрожает. Даже смерть. Умереть

во сне — что может быть лучше, это и не смерть вовсе — это естественный

и безболезненный переход в более совершенный сон. Это потому,

что сон обеспечивает символическое бытие, а не реальное. И, наоборот,

смерть как сон мыслится как конечная безопасность, последнее прибежище,

пристанище. Поэтому разорение могил так же травматично и зачастую

гораздо более символически травматично, чем разорение жилища живых.

Смерть как возвращение домой. «Я дома, ты в гостях...»,

Домовина. Вот прелестная избушка с православного кладбища

в Хельсинки (рис. 1). Семейные склепы, образующие целые городки

и улицы, крытые черепицей, с занавесочками на окнах, запорами

на дверях (рис. 2 — склеп на кладбище в Сегеде (Венгрия); рис.

3 — улица склепов, Дрезден). Идея и коллективной, и индивидуальной

безопасности налицо. Да и вообще мертвый, особенно на первых порах,

похож на спящего или спящий на мертвого — так их и кладут за редкими

значимыми исключениями (рис. 4 — Александро-Невская Лавра, СПб).

|

| Рис. 2 |

|

| Рис. 4 |

Этот аспект подвешенной безопасности во сне имеет прямое отношение

к пафосу отмены времени в структуре или коллекции по Бодрийяру:

«Систематизируя время в форме фиксированных, допускающих возвратное

движение элементов, коллекция являет собой вечное возобновление

одного и того же управляемого цикла, где человеку гарантируется

возможность в любой момент, начиная с любого элемента и в точной

уверенности, что к нему можно будет вернуться назад, поиграть

в свое рождение и смерть». (Жан Бодрийяр. Система вещей. М. 1995.

С. 81).

То же самое ставится в заслугу искусственной памяти согласно автору

античного трактата Ad Herennium:

«Если они [loci] были расставлены по порядку, мы сможем, вспоминая

образы, воспроизвести в речи то, что было помещено в loci, двигаясь

из любого locus в угодном нам направлении»(Йейтс 1997: 19).

Да, и коллекция, и музей, и кладбище, и мнемоническая система

строятся на одном и том же основании. Сон отличается от них только

еще большей степенью безответственности, поскольку не претендует

на управляемость. Сон даже не пытается имитировать систематичность

своей структуры — это чистая случайная комбинаторика. Однако,

именно это его свойство определяет его роль в нейрологическом

механизме памяти согласно новейшим

исследованиям. Старики не видят снов и страдают склерозом.

Теперь можно сказать: и в связи с этим страдают склерозом. Может

быть потому, что им больше не нужен защитный механизм от смерти

и жизни.

Сон-удовольствие тесно связан с удовольствием эротическим. Собственно,

по какой-то причине они символически связаны друг с другом по

жизни, ну и по смерти соответственно: «Седые человеки

спать обнимутся вдвоем, а один уснет навеки...». Вопрос

нетривиальный: почему люди спят друг с другом? Ну хорошо — скопом,

стадом — тогда тепло и не страшно, но вдвоем? Смысл в этом какой?

Один из самых красивых сюжетов — любовники, застигнутые смертью

на ложе любви. Лупанарий, засыпанный пеплом. Утроба и могила,

vulva и глотка очевидным образом связаны в культурном

сознании. Смерть почему-то мыслится как процесс, обратный рождению.

Поедание же, пережевывание, переваривание — прямо идентичны смерти.

«Плотью живой он в могилу живую уходит» — неслучайно

эта строчка так поразила воображение братьев Вайнеров. Она действительно

очень суггестивна. Если поставить — «выходит из»

— будет описание процесса родов. Совокупление представляет собой

модель двунаправленности процесса — плоть (это

слово стало вполне общепринятой метонимией мужских гениталий)

«и входит, и выходит». Судороги, конвульсии,

оргазм — маленькая смерть, как говорят французы — и впадение в

сон отсутствия желания, этой движущей нас по времени силы.

Смерть как покой мыслится в отказе от желания — нирване. «Уничтожь

желания, и ты станешь богом». Опросите европейцев, как

они представляют себе нирвану, и среднестатистический опишет нечто

крайне близкое к оргазму. И так ли он будет неправ? Если мыслить

оргазм как финальный пункт достигнутого желания, отменяемого достигнутостью,

то это довольно близко к истине. И в этом пункте может быть получено

определенное равновесие между абсолютным желанием и абсолютным

не-желанием. Наше травматическое не-желание смерти может обернуться

приобщением к бесконечной любви. Кроме всего прочего из этого

следует необходимость раздувания значения оргазма до мирового

пожара. Явное символическое преувеличение в настоящее время удовольствия

от секса призвано символически уравновесить ужас смерти.

Любовь и еда, по всей видимости, взяли на себя основную долю реабилитационной

функции — реабилитации после смерти. Но травма сознания

так велика, что эту реабилитацию приходится проводить и всю жизнь

— до смерти. «Gaudeamus igitur!». Конечно мы подохнем,

«ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть»,

но пока... Когда хиппи провозглашали: «Make love not war!»

— они имели в виду в том числе и — «Make love not death!».

На фоне видимого противопоставления ярче выступает способность

к взаимозамещению. И как мы цепляемся за эту альтернативу, вернее,

за идею альтернативности, поскольку каждому известно, что жизнь

неизбежно приводит к смерти, так же как и любовь, которая обладает

способностью передавать смертность по наследству. Здесь нет никакой

альтернативы, но мы мыслим жизнь в качестве таковой по отношению

к смерти. Символическое соположение любви и смерти из этого разряда

ложных оппозиций, провозглашающих возможность существования чего-то,

что не равно смерти, что есть только ее символ.

Лев Толстой, а вслед за ним — Владимир Соловьев и Николай Федоров

предлагали прямо противоположный вариант символического заклинания

альтернативы, а именно вовсе отменить половую любовь, которая

ведет к смерти. Излечи одно, и другое само пройдет. В этом полно

логики. Не меньше, впрочем, чем в действиях первочеловеков. Ведь

еще Адам и Ева догадались, что секс ведет к смерти, и при этом

плодились и размножались вплоть до наших дней. Следует все-таки

заметить, что кастраты и девственники не получают реального бессмертия,

но, как и все прочие, только символическое. Поэтому Николай Федоров

предлагал радикальное замещение сексу — физическое воскрешение

мертвых. Увы, оное стало практически осуществимым, например, в

варианте клонирования. Беда в том, что этому воскрешению не поддается

индивидуальное кодирующее-декодирующее символы устройство, то,

что отличает индивидуума от куска мяса, пусть даже и живого. Или

одно, или другое — или воскрешение плоти, или воскрешение символа.

Все-таки упоение любовью в противовес смерти мне кажется более

диалектически совершенной стратегией реабилитации. Во-первых,

хоть удовольствие получишь при прочих равных. Во-вторых, согласитесь,

что в том, что это удовольствие, убедить себя все-таки легче,

чем в том, что его отсутствие дает нам некоторые гарантии на неумирание.

|

| Рис. 5 |

Для православной традиции эротические мотивы при погребении не

очень типичны — зато типичны оплакивания, напоминающие погребальные,

при выдаче девушки замуж, ее включении в процесс нового рождения

и смерти. Западноевропейские же кладбища, равно как и дискурс

смерти вообще (об этом см. в лучшем виде у Ф. Арьеса — Ф. Арьес,

«Человек перед лицом смерти». —М.:1992) вовсю эксплуатируют идею

идентичности травмы смерти и эротического удовольствия. Пожалуй,

самые демонстративные примеры поставляют здесь, как водится, французы

(см. например, Andre Chabot, Henry Veyrier. Erotique du cimetiere.

Paris. 1989). Скажем, знаменитый памятник изобретателю газовой

лампы Шарлю Пижону на кладбище Монпарнас в Париже, представляющий

супружеское ложе с реалистично выполненными портретными скульптурами

почивших (рис. 5).

|

| Рис. 6 |

Но наиболее потрясший меня мемориал я обнаружила в Вене. Я не

знаю, кому принадлежит этот памятник (рис. 6). На цоколе нацарапано

только Barbara Hrplchka, что скорее можно принять за подпись автора

скульптуры. Я склонна думать, что эта дама сама сваяла всю композицию

для себя, поскольку представить себе, что ее поставил даже очень

близкий друг, даже любовник, почти невозможно. На фото, к сожалению,

почти не видна лежащая черненая бронзовая фигура — мужской торс

с обрубленными конечностями — так называемый in transit или смертная

мука в положении лежа, которую так трудно отличить от судорог

экстаза. Женская же мраморная фигура являет собой иллюстрацию

к «плотью живою в живую могилу...». Самое ужасное во всей композиции

— это спадающие туфли.

Все вышеперечисленные аспекты осмысления смерти связаны с символической

реставрацией или имитацией жизни. Как будто ничего не случилось,

кроме того, что он умер. Он остался для нас тем же возлюбленным:

сыном, мужем, pater familia, тем же необходимым

членом социальной структуры — деятелем, чье дело живет, профессионалом,

много сделавшим и продвинувшим. В общем-то покойный становится

даже лучше, чем был при жизни — aut mortibus...

Я уже говорила даже почему, потому что мертвый гораздо более адекватен

конвенциям культуры. Все это оседает в виде надписей на памятниках,

в виде иконографии самих памятников — ах, он был скульптор — вот

ему резец!

О, какой бы я памятник поставила врачу-гинекологу! Но это уже

опять слишком травматично — слишком в точку, можно ведь и догадаться.

Но прецедент (по крайней мере, вербальный) был, у Курта Воннегута:

что стоит на могиле папы, и что надо бы поставить на могиле мамы.

Тенденция в целом такая — все сохранилось, вся включенность в

символические цепочки, кроме самой жизни. «Ну умер, умер,

так я не понял — за травой что, не пойдет?». В этом анекдоте

обнажается стык символизации — ведь все мы чувствуем абсурдность

предположения, что незабвенный на что-то еще

способен, но цинично ведем себя так, «как будто» (als

ob).

Стыки в конвенциях, обнаруживающие эту самую конвенциональность,

есть предмет изображения специфической риторической стратегии

— фарса. Герой «Незабвенной» Ивлина Во — англичанин, рефлексирующий

циник, для которого строчки из поэтических антологий и хрестоматий

— удобное сырье для скабрезных пародий и средство для окучивания

незамутненных нимфеток. И работает он в «Угодьях лучшего

мира» — похоронном бюро для домашних любимцев — этой

временами кощунственной, а временами умилительной для окружающих

пародии на похоронную «человеческую» фабрику «Шелестящего

дола», где восторженно трудятся его возлюбленная и его

соперник. Возлюбленная, юная американка, вся во власти и под обаянием

конвенций и символов, воспринятых очень всерьез: обет

любви в соответствии с рекомендованным текстом, данный в отверстие

сердца Брюса — это навечно, проповеди гуру-брамина в газете —

истина в последней инстанции.

|

| Рис. 7 |

Более того, американцы по Ивлину Во (задолго до Бодрийара!) предпочитают

имитацию, ре-конструкцию оригиналу, то есть, по сути, предпочитают

смерть жизни. Вернее все-таки не смерть, а подделку смерти. Я

обвинила как-то раз в частной беседе американскую ментальность

в том, что она проблему смерти заметает под ковер, на что получила

горячую отповедь эмигранта нового поколения. В том числе эта отповедь

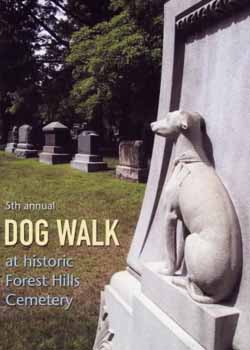

включала наглядный материал по кладбищу Forest Hills

в Бостоне. Это была программа мероприятий, регулярно проводимых

управлением кладбища, включающая организацию пикников, праздники

фонарей, а также ежегодные прогулки для владельцев с собаками

по интересным для собак памятникам (рис. 7). Моя собственная коллекция

снимков включает образцы оповещающих и одновременно приподнято-приветственных

текстов с кладбища Graceland в Чикаго (рис. 8).

Все эти примеры как раз служат прекрасной демонстрацией того,

как происходит фальсификация смерти, что-то вроде лозунгов советской

эпохи «на работу как на праздник!».

|

| Рис. 8 |

Гораздо более древней и традиционной фальсификацией смерти является

ее сопоставление со сном. «Шелестящий дол» был

задуман и воплощен великим сновидцем Уилбуром Кеннуорти. Комбинат

успения по Кеннуорти представляет собой мнемоническую систему

мест и образов в лучших симонидовых традициях. Вот содержание

его сна:

«Парк разделен на зоны. Каждая зона имеет свое название и соответствующее

Творение Искусства. Зоны, конечно, различаются по стоимости, а

внутри зоны размеры цен зависят от приближенности к Творению Искусства.

У нас есть одноместные участки по цене, не превышающей пятидесяти

долларов. Они находятся в Приюте Паломника — это зона, которую

мы сейчас осваиваем за топливной свалкой крематория. Дороже всего

стоят участки на Озерном Острове. Они стоят около тысячи долларов.

Есть еще зона Гнездышко Влюбленных, в центре которой очень красивая

мраморная копия знаменитой статуи Родена “Поцелуй”. Там у нас

есть парные участки по семьсот пятьдесят долларов с пары» (Ивлин

Во. Избранное. М. 1974. СС. 528–529).

А вот рекомендации по мнемотехнике из Ad Herennium

в изложении Фрэнсис Йейтс:

«Искусная память состоит из мест и образов (Constant igitor

artificiosa memoria ex locis et imaginibus) /.../. Locus

— это место, легко удерживаемое памятью, например, дом, пространство

между колоннами, угол, арка и т.п. Образ — это формы, знаки или

подобия (formae, notae, simulacra) того, что

мы желаем запомнить. /.../ Если потребуется запомнить некий обширный

материал, нам нужно будет приготовить достаточное количество мест.

Важно, чтобы места образовывали ряды и чтобы они запоминались

по порядку. /.../ Формирование мест имеет огромное значение, поскольку

одно и то же расположение мест loci может многократно

использоваться при запоминании различного материала. Образы, которые

мы разместили в них для запоминания определенного ряда вещей,

стираются и блекнут, если мы ими больше не пользуемся. Но места

остаются в памяти и могут быть вновь использованы при размещении

другого ряда образов, относящихся к другому материалу. /.../ Дабы

удостовериться, что мы не допускаем ошибок при запоминании порядка

мест, полезно отмечать каждый пятый locus особым отличительным

знаком. /.../ Loci для своей памяти лучше всего

формировать в пустынных и уединенных местах, ибо толпы гуляк отрицательно

сказываются на запоминании» (Йейтс 1997: 18–19).

Кладбище вплоть до мелочей идеально соответствует всем требованиям

искусной памяти. Но самое интересное заключается в определении

работы памяти как процесса оперирования символами — «истинными

вещами» (они же formae, notae, simulacra)

уже по Цицерону:

«Нахождение есть отыскание истинных вещей, или вещей, подобных

истинным, чтобы основание их было правдоподобным; расположение

есть упорядочение открытых таким образом вещей; выражение есть

приспособление подходящих слов к найденным (вещам); память есть

четкое восприятие в душе вещей и слов; произнесение есть приведение

голоса и тела в соответствие с достоинством вещей и слов». (Йейтс

1997: 21)

Вот так: что истина, что подобие — все едино, дальнейшее — вопрос

техники.

«Вы находитесь в церкви святого Петра-вне-стен из Оксфорда, одной

из древнейших и наиболее почитаемых в Англии святынь. Сюда приходили

многие поколения студентов из всех стран мира и предавались своим

юношеским мечтам. Будущие ученые и государственные мужи, еще неизвестные

в ту пору, мечтали здесь о своих грядущих триумфах. Здесь Шелли

вынашивал свою поэтическую карьеру. Отсюда молодые люди, исполненные

надежд, отправлялись по пути успеха и счастья. Это символ души

Незабвенного, которая здесь начинает свой путь величайшего и невиданного

преуспеяния на веки вечные. Того преуспеяния, которое уготовано

всем нам, какие бы разочарования ни постигли нас в нашей земной

жизни. Это не просто копия памятника, это его реконструкция.

Воспроизведение того, что древние мастера пытались построить примитивными

орудиями минувших веков. Время сыграло свою недобрую шутку с прекрасным

оригиналом. Здесь вы видите его таким, каким некогда мечтали его

увидеть первые строители. Вы заметите, что боковые приделы сооружены

исключительно из стекла и первосортной стали» (Во 1974: 548-549).

Оригинал необходим, но для сравнения или, вернее, означения символом,

и лучше, если этот образец находится где-нибудь подальше, за океаном.

Выясняется, что понятие копии трактуется весьма вольно. Это точная

копия — только без стен, и из другого материала, и не такая сумрачная,

и без этих всяких «удручающих традиционных напоминаний

о смерти»... Символ во много раз превосходит старосветский

оригинал, а Америка здесь brave new world — after life.

Известный феномен — жизнь мешает идеалу, так же как персику его

косточка. Отсюда эти «кайзеровские персики без косточки»

по вкусу «шарик сырой и сладкой ваты», зато без

этой бессмысленной косточки, дающей вес и жизнь по-старинке. Символ

гораздо более осмыслен и утилитарен. Всегда. Он весь чистейшая

прагматика без всяких там глупых примесей — мякоть отдельно, семя

отдельно. Идеал, прозрачный, как и всякий симулякр, гораздо более

долговечный и прочный, чем реальность переполненная случайностями

и оттого подверженная времени:

«Это точная копия старинной английской Усадьбы /.../ как и все

сооружения “Шелестящего дола”, построена целиком из первоклассной

стали и бетона, на фундаменте, достигающем скальной породы. Его

устойчивость гарантируется при пожаре, землетрясении и... при

ядерном взрыве» (Во 1974: 527)

Упаковка в этой системе конвенций становится гораздо существеннее

сущности, в первую очередь потому, что символ гигиеничнее, стерильнее,

безопаснее:

«Что возникло раньше в недрах этой странной цивилизации /.../

ступня или туфелька, нога или нейлоновый чулок? Или, может, эти

элегантные типовые ножки целиком, от края чулка до самой пятки,

упакованные в целлофан, продаются где-нибудь в универмаге за углом?

Может, они пристегиваются каким-нибудь хитроумным приспособлением

к стерилизованным резиновым прелестям, расположенным чуть выше?»

(Во 1974: 553–554).

Символ универсален, он применим сразу к целому классу, к бесконечной

цепочке объектов, в идеале — ко всем объектам. Человек культуры

остается таковым — я имею в виду именно его двойственную природу

и «реальную», и символическую — до тех пор, пока при помощи мнемонического

усилия, также двойственного по своему характеру, он удерживает

в связке умершего и его образ, то есть символ и то, что он символизирует.

Забавно, что слово «реальность» мы как-то давно уже привыкли ставить

в кавычки, указывая на непрямое словоупотребление, в то время

как с символом таких проблем не возникает. Символ есть символ,

да хоть символ символа символа — никаких кавычек! То, что нам

дано в восприятии, понимании и ощущениях. И все же есть нечто,

что не есть символ, ну, в первую очередь, потому, что иначе он

был бы ни к чему. И кроме того, то, что стоит за символом, вот

эта самая косточка, нам дано в одном неизбежном опыте испытания

естества. Значительная часть человечества обожествляет эту оборотную

сторону знака, но и агностику допустимо признать, что именно смерть

и есть момент истинности, момент верификации. Последователь Витгенштейна

в этом месте поставил бы <

</p>

</p>

Однако, при всем обаянии Витгенштейна, я предпочитаю Гегеля и

одного античного поэта-проходимца. Они мне кажутся гораздо более

надежными провожатыми по жизни и смерти. Поскольку все же, как

не изворачивайся, единственным способом узнать о существовании

таковых является система памятников, вернее, системы памятников.

То, что остается невыраженным в этих системах, она и есть — реальность.

То есть даже не так — то, что остается невыраженным в каждом акте

выражения, есть реальность. Но никак не иначе, не следует забывать,

что невыраженность появляется только в процессе выражения. В общем-то,

для постижения этого закона, необязательно умирать. Ну я имею

в виду, мне и прямо сейчас.

</p>

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы