О писателе Льве Квине

Владимир Соколов (26/06/2014)

Прозаик и драматург Лев Квин был одним из самых интересных людей в нашей писательской организации за полвека ее существования. Его отличали богатая биография, большая эрудиция, знание четырех иностранных языков. Сказать о нем почти нечего. Вряд ли, кто припомнит хоть одну характерную деталь или забавный эпизод о нем. Хотя назвать его невзрачной, а тем более незаметной личностью, это курам на смех. Просто он был положительным мужиком, интеллигентом по виду и по поведению. А почему-то легко втесываются в память отклонения от нормы, чем сама норма.

Лев Квин родился 20 апреля 1922 года в городе Риге. Еще гимназистом участвовал в работе подпольного Союза Трудовой Молодежи Латвии. В 1940 году был арестован охранкой и освобожден нашей армией. Сразу же ушел на фронт, участвовал в боях на Северо-Западном и 2-м Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Венгрии. После войны работал в Советской военной администрации в Будапеште и в газете в Вене. И позже часто бывал в этих городах.

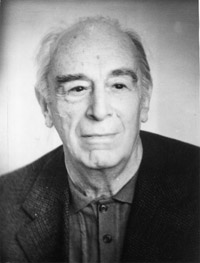

Лев Израилевич Квин

(20.04.1922-27.02.1996)

(20.04.1922-27.02.1996)

После демобилизации, заинтересовавшись целинной эпопеей, приехал на Алтай. Это я цитирую, как нетрудно заметить, его официальную биографию. Попробуй из нее высосать хоть какие-то детали. Как это - "увлекшись целинной эпопей"? Еще более как это - "взял и приехал на Алтай". Квин работал в органах, а там увлекаются строго по служебным заданиям, и едут туда, куда прикажут ехать. С 1953 года жил в Барнауле. Здесь вышла его первая книга Экспресс следует в Будапешт. С тех пор - еще сорок семь отдельных изданий. Среди них романы Город не спит, Звезды чужой стороны, Ржавый капкан на зеленой траве и другие. Книги Льва Квина систематически издавались не только в Барнауле и Новосибирске, но в Москве и нередко за границей. Пьесы шли в разных городах страны. Писатель много занимался переводами с латышского, немецкого, английского. А - с венгерского? Не знаю. Когда он умер, после него осталась богатая библиотека на этом языке, и как жаловался мне его зять, никуда ее сплавить или присторить он не мог, даже отдать за бесплатно в библиотеку. "Нам венгерский не нужен".

Квин был и остается одним из немногих, если вообще не единственным, алтайским писателем, который вызывал неподдельный читательский интерес за пределами нашего региона. По крайней мере, он единственный, чьи произведения, приключенческо-детективные истории для детей, запущены в Интернет не мною и вообще за пределами Алтая, будучи включены Мошковым в его самую авторитетную в России электронную библиотеку.

В течение ряда лет Лев Израилевич был секретарем Алтайской писательской организации, членом редколлегии и редактором журнала "Алтай", членом редколлегии журнала "Барнаул". Избирался также членом правления Союза писателей РСФСР.

Награжден орденами Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, Знак Почета, тремя орденами Венгерской Народной Республики, многими медалями.

Умер в 1996 году.

Квин был не только одним из самых интересных, но и самых авторитетных и, если можно так сказать, порядочных наших писателей. И человеком он был неравнодушным к окружающей действительности. Многим он помогал, многим сочувствовал, еще большему количеству хоть чем-то пытался помочь. Особой зоной его внимания были ветераны Великой отечественной войны. Помню, он собирал деньги на помощь тем из них, чья малообесченность не делает честь стране, числящей себя в победителях. Ведь насколько труднее помогать и уважать конкретных людей, чем раздувать идеологическую истерию по поводу великой победы.

Обратился он и к нам. Я только пожал плечами: с какой стороны помогать безымянным ветеранам, когда у меня дома еще живы два таких ветерана и получают неплохую, вполне достойную пенсию (в трудные начало 90-х отец получал в 3 раза больше, чем я зарабатывал: с тех пенсии регулярно повышали и повышали, так что теперь уже моя весьма хилая зарплата в 3 раза больше пенсии). Кроме того, как редактор, ответственный за мемуарную литературу, я постоянно общался с ветеранскими организациями и никаких добрых чувств эти говоруны и профессиональные представители победившего поколения у меня не вызывали. Особую жалость вызывали всегда появлявшиеся в издательстве с грудью в орденах люди, по всей видимости действительно достойные, которые позволяли использовать себя как ширму политическим тщеславию и корысти.

Однако, я недооценил Льва Израилевича. Собранные деньги он сам разнес по квартирам и самолично вручил тем, кто, как он знал, действительно в этом нуждались. По тому, как обиделись на него ветеранские организации, что он не привлек их к этому делу, поступок писателя был в самом деле благородным и по замыслу, и по исполнению.

Взять хотя бы тот случай с коллективным письмом, когда Квин выручил другого писателя. Был эпизод, когда один из наших писателей -- он еще и сейчас в расцвете сил, только с отвращением покинул наш край и живет в центральной России -- попал в нехорошую историю. Об этом тогда много говорилось и много было кулуарного шума. Увы, "народная совесть" (а иначе, как совестью страны советские, да и нынешние российские литераторы себя не полагали) хранила трусливое молчание -- это в лучшем случае, а в худшем с опережением графика облаивала своего еще недавнего собрата и друга смердяковым за гнусную клевету на родной край и отсутствие гражданской позиции (просто для справки молодым: гражданской позицией в Советском союзе, как это имеет место быть и сейчас, называлось высказывать свое одобрение на всякую инициативу партии, правительства и др. органов Советской власти).

Лев Израилевич был единственным, кто, публично осудив собрата (иначе, увы было нельзя), сделал потом все от него зависящее, чтобы выручить того из беды, и, наверное, если не целиком, то во многом именно его заступничеству тот обязан своим вызволением.

И это была не разовая благотворительность. Вспоминается и другой случай. Был у нас поэт по молодости и писатель по зрелым годам, но отнюдь не по наличию зрелости. Писатель Кудинов так описывает его в своем дневнике:

"Утром, чуть свет, явился пьяный в дымину Г. В. и, еще не переступив порога, закричал: "О-о, здорово, Иван! А у меня, знаешь, денег нет. Ни копья. Пятерку надо. Давай!.."

И руки у него, как на шарнирах, и сам он весь, точно собран когда-то и кем-то из каких-то случайно подвернувшихся деталей (может, и недостает) и пущен по белу свету на свой страх и риск -- ходи, паря, гуляй! Но ведь не проходимец, не бомж, и, тем более, не шаромыга какой-нибудь, а по-настоящему порядочный, душевный и талантливый человек. Жаль только, что все это теряется, тонет подчас в бутылке. Как говорится, не в коня овес. Денег, зная, на какие нужды они понадобяться, я ему не дал. А он и не обиделся, махнул рукой.: "Да ладно.. дело не в тем.. я сегодня по телевизору выступаю. Пока. -- Направился к двери и тут же вернулся. -- Да! Послушай, а когда ты напечатаешь мои рассказы о грибах? Правда, здорово написано? Ну ладно, я пошел.."

Надо бы рассердиться и ожечь, привести его в чувство каким-нибудь крепким словцом -- да нельзя, невозможно на него сердиться, как и он, Г. В., ни на кого никогда не сердится и всем все прощает. Живет по принципу библейского бескорыстия: и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду... Может, в этом и есть некая извечная и непреходящая сермяжная правда?"

Этому Г. В. родители на паритетных началах оставили дом в Новоалтайске. Г. В. был человеком холостым, а брат женатым. И вот половина брата недовольная половиной дома, начала плести интриги, чтобы оттяпать вторую половину у Г. В.: ведь целое больше, чем часть. Писала письма, жалобы, что де Г. В. постоянно пьет, в пьяном виде невменяем, гоняется за ней и ее детьми, своими племянниками то есть, с топором, несколько раз пытался дом поджечь. Приезжала по этому поводу неоднократно и милиция.

Милиция, однако, оказалась квелой и возлагавшихся на нее надежд не оправдала. Как рассказывал мне наш университетский охранник, который как раз работал тогда в милиции (вот он провинциальный город, даже и 700 тысячным населением: разговоришься вроде бы с незнакомым человеком и обязательно обнаружишь общих знакомых), приехали они к нему раз. Ну, поддатый сидит, пьяненький, но вполне вменяемый, трико на коленях пузырями, улыбается, никаких зверских повадок не демонстрирует. Да и вообще, кто хоть раз видел Г. В., а кто много раз тем более, вечно и по-доброму улыбающегося, тому поверить в его брутальность никак не возможно. А поскольку он пьяный у себя дома, то что ему может предъявить милиция?

Опросили на всякий случай соседей. А что соседи? Нормальный мужик, никогда никого не трогает, если попросишь поможет, деньги берет в долг, но чтобы не отдавал, на памяти жильцов такого случая не было. А вот баба его брата, и тут мнение было единодушным, стерва каких мало. Так что никаких дел в милиции на него не заводили: милиционеры попались нормальные. Да кроме того и Чесноковка (долгое время жители с отвращением относились к ее переименованию в Новоалтайск) -- городок совсем маленький, это вам не Москва, не Ленинград, чтобы вот так с бухты-барахты взять да и посадить человека ни за что ни про что: да на тебя все жители потом пальцем показывать будут.

Тем не менее, пасквили от той бабы продолжали ходить по всем инстанциям, в том числе дошли и до писательской организации и там играли свою роль.

Писатели они ведь вовсе не образец нравственности и добродетели, но и откровенных мерзавцев и подонков среди них кот наплакал, примерно в том же процентном соотношении, что и среди непричастных струям Геликона (или переводя на местные реалии Змеиногорска -- там на Алтае производилась лучшая водка) людей. Одним из таких был Ри. (так сокращаю, чтобы не путать его с другими алтайскими Р., а таких я насчитал 4 только бывших в разное время членами СП). Человек, глядевший из-подлобья: истый хулиган. Такой по виду, не задумываясь, ударит. Писал он мало, а вот общественной активностью отличался громадной. Все, даже самые деликатные поручения, были на нем. Вот как раз ему подписи под то пасквильное письмо, о котором я говорил в предыдущем случае, собирать и поручили, а может он и сам за это взялся. Тем более выполнял он подобные поручения всегда с удовольствием, деловито проводя по рукам жестом, как бы засучивающим рукавами: сейчас начну мочить.

Г. В. к мерзавцам не принадлежал, к борцам тоже. Поэтому, не высказываясь прямо, он пытался увильнуть от выполнения общественного долга и всячески скрывался от Ри., чтобы не пятнать своего имени подписью. Все-таки Ри. его изловил прямо в писательской компании и при всех спросил:

-- Ты когда собираешься письмо подписывать? А то ведь бумага, как ты дебоширишь у себя дома, она ведь лежит. А может и встать, и даже вскочить.

Ха-ха. Это ха-ха относится не к Ри., а к моему коллеге-редактору и тоже поэту (Ри., правда, считался писателем) и тоже К. (не путать с К. Кудиновым или тем же Квином), который рассказывал нам этот случай как забавный в издательстве много лет спустя после описываемых событий. (Ри. то никогда не хохотал, а если улыбался, то криво). И все мы, к нашему стыду засмеялись. А смеяться-то было не чему, разве над кем – над собой, в частности.

Так и держали Г. В. на притужальнике письмами половины. Держали-держали, да не додержали, и однажды дело дошло-таки до оформления Г. В. не то в психушку, не то в ЛТП. Конец у истории, однако, счастливый. Этого Г. В. выручил из беды как раз Квин: иначе зачем бы я приводил этот рассказ? Как его он выручал, об этом не рассказывали, да и не знали, но что выручил – это знали все. Г. В. вскоре получил даже однокомнатную краю в краевой столице.

Вот и делай после этого добрые дела. Рассказал историю, где нашлось место и назадачливому Г. В. и даже подловатому (а правильнее подлому Ри.), а про Квина даже и сказать-то нечего: ни одной подробности, ни одной детали не то что не вспоминается -- их попросту никто и не приводил в рассказах.

Последним увидевшим свет еще при жизни писателя произведением стала книга мемуаров "Повесть о странностях времени" (или как она обозначена на титуле "Улица королевы Вильгельмины"). Обычно мемуары представляют собой простое перечисление дат и событий, снабженных прописной моралью. Когда на мемуары тянет ничем не примечательных, обычных людей или деятелей местного масштаба, даты, как правило, хрестоматийны, события подсмотрены с заднего двора и потому изложены невразумительно и ничего нового и неожиданного к сложившейся их трактовке не прибавляют. Сами же биографирумые тети Мани и дяди Вани никому неизвестны и еще менее интересны; где они, с кем и почем. Остается прописная мораль, газетные декларации и напыщенное многозначительное пережевывание общеизвестного.

Отличительной чертой советской мемуаристики -- а другой пока у нас нет -- является фабрикация парадного портрета, где все личное отметалось как недостойное. Современные мемуаристы, следуя духу времени, пытаются эту тенденцию переломить, вводя эпизоды своей личной жизни, даже любви и дружбы, но делают это неуклюже, сусально, тягомотно. Увы, в этом плане квиновские мемуары полностью укладываются в прокрустово ложе наигранных вариантов. Его знакомство с женой на фоне армейского быта в полуразрушенной войной Венгрии, скитания молодой офицерской семьи, возможно, интересны и поучительны для внуков и потомков, но отпечатанные многотысячным тиражом все эти "сюси-пуси" не превосходят по качеству сериалы, уступая им в занимательности. Вообще, мне кажется, с любовью в современной литературе нужно кончать, не потому что она исчезла из жизни, и даже не потому что в читательском (зрительском, пользовательском) восприятии ее полностью заменил секс, и любовные драмы, коллизии, лирики воспринимаются этаким анахронизмом, а потому что она перестала быть общественно-значимым явлением. О любви стоит говорить тогда, когда через нее виден человек, а когда она лишь внешний, хотя бы и для приватного индивида и самый значимый фактор, для литературы она ничто.

Гораздо интереснее мемуары Квина, когда он переходит к своей профессиональной деятельности "бойца идеологического фронта", существенной частью которой была для него литературная работа. Чередой точных фактов, деталей, характеров писатель рисует обстановку в общественной жизни страны, вернее в том суррогате, слепленном из деклараций, подобострастия, чинопочитания, доносов и подстав, который у нас именовался и именуется "общественной жизнью".

Особенно много места в книге занимают кувырканья писателя с советской "цензурой" -- ЛИТО, организацией, призванной следить, чтобы в печать не попадали сведения, которые могли бы нанести ущерб обороноспособности нашей страны, но которая намного расширила свои полномочия, и вслед за писательскими организациями, редакциями, партийными комитетами разных уровней и вместе с ними в основном занималась тем, что отлавливала чуждую советскому образу жизни идеологию, блюла чистоту коммунистических идеалов.

Вызывают, допустим, редактора в ЛИТО:

-- "Вас что не предупреждали: в армейских газетах никаких 'полков', никаких 'батальонов', никаких 'рот' нет и быть не может. Максимум 'отделение'. А у вас здесь что? 'Слово о полку Игореве'. Вы что, очумели? 'Полк' в военной газете! -- и дважды подчеркнул слово 'полк' красным карандашом..

-- Так это ж не просто слово 'полк', а название древнего произведения!

-- Сказано, либо снимайте совсем, либо слово 'полк', либо замените на 'подразделение'. 'Слово о подразделении Игоревом'. Кому надо, поймут".

Или такой случай. Звонит зав ЛИТО:

-- "Я вам газету не залитую, пока это безобразие не уберете из номера..

-- Какое безобразие?

-- Ответы на кроссворд из предыдущего номера.. Под номером восемнадцать у вас идет 'Зенит'. Вот этот 'Зенит' и убирайте.

-- Почему? Читателям предлагается угадать советскую команду из 5 букв, обладателя Кубка СССР 1944 года.

-- А вы что не знаете, по какому ведомству проходит эта футбольная команда? -- это же авиазаводы!.. Прочитает про 'Зенит' те, кому не положено, и смекнет сразу: ага, значит, у них на Алтае авиазавод завелся. Так-с. Ставим галочку, посылаем шифровочку".

И все же при всем своем либерализме и, как он сам любит выражаться, "вольнодумстве", резко критикуя цензурные рогатки, набрасывая одну за другой живые сцены, не без юмора и комизма, писатель остается целиком и полностью в объятиях советских идеологических штампов. Порой поразительно, как он сам не замечает ненормальности и противоестественности ситуации, когда вроде бы литературный журнал (альманах "Алтай") пробивает статью о том, следует или не следует выращивать бобовые культуры (да с применением агрономических терминов, мнением специалистов, цифрами и фактами), и какие он, писатель, встречает на этом пути препоны и как все хорошо устраивается благодаря умному вмешательству первого секретаря крайкома. Но так было: писатели рассуждали не о любви или природе, а о производственных проблемах, за счет чего и каких удобрений повышать урожайность, лучше ли использовать прямоточные котлы или с естественной циркуляцией, стоить ли добавлять в сталь легированные присадки, если она идет на лопаты, или не стоит понапрасну использовать дорогие металлы (вы смеетесь, а ведь на эти темы на Алтае не один роман, не то что очерк, был издан), а партийные бонзы, но отнюдь не инженеры или агрономы, учителя или экономисты решали, правильно ли рассуждают труженики пера или нет, актуально или неактуально, и не слишком ли мастера слова впадают в мелкотемье (там о любви пишут или о семье), вместо того чтобы быть на передовых рубежах и стройках коммунизма.

Конечно, все это и те курьезные случаи, о которых пишет Квин, сегодня воспринимаются довольно комически... Пока, но тогда они не то что портили, а форменным образом не давали дышать творческому работнику.

Квин заметил интересную закономерность. Послевоенные "лИтовцы", как правило, были людьми дремучими, малообразованными, "Слово о полку Игоревом" они не то что не читали, но и не слышали о таковом. Постепенно им на смену пришло другое поколение, как раз которое и я застал в бытность свою редактором. Люди, как правило, не просто грамотные, но с филологическим или историческим образованием. С ними можно было поговорить, пообсуждать новости науки и культуры.

Но "задача их оставалась прежней -- не допускать в печать и тени вольнодумства", при этом они понимающе кивали головами: вот мы вам предъявляем требования -- глупость, конечно. А что мы можем поделать? Таковы правила игры, и мы тут бессильны. Застойные времена, что бы сейчас ни говорили, было временем цинизма и лицемерия, когда в коммунистические идеалы не то что не верили, но относились к ним лениво, бездумно и бездушно. При этом соблюдались все формальности и ритуалы: "если им так надо, что ж, мы будем делать вид". Хуже всего, что при этом преследовалось всякое отклонение от ритуалов, шаг в сторону = побегу, преследовалось не какими-то там гэбовцами, а этими "все понимающими", но ничего не могущими поделать. И если на заводе, в деревне этот камуфляж носил во многом поверхностный характер -- там в конце концов было дело, которым люди занимались независимо от идейных установок, -- то литературная, как и всякая среда, соприкасающаяся с идеологией, была насквозь гнилой, пропитаной фальшью, лицемерием и подлостью, которые транзитом перешли в российскую действительность. Это надо иметь в виду, когда мы говорим о советской литературе, в каких условиях приходилось жить и работать.

Квин в своих мемурах как раз пытается обрисовать эту борьбу людей искусства за свое творческое "ф".

"Реально обязанности цензоров в театрах выполняли приемные комиссии.. В эти комиссии входили члены худсовета театра и так называемые представители общественности: учителя, работники культуры, иногда газетчики, очень редко писатели.

Но главную роль в этих ужасно демократических, на первый взгляд, комиссиях играли высокие представители партийных органов. Это и было здесь их основной задачей: решить, жить или не жить подготовленному театром новому спектаклю. Остальные члены комиссии могли только разглагольствовать: нравится, не нравится, удался автору образ, не удался, на сцене темновато, следовало бы прибавить света, особенно в таких-то эпизодах.. Но последний, решающий голос был, как уже сказано, за представителями высокой инстанции."

Далее Квин описывает, как принимала комиссия его пьесу "Кругом шпионы!"

"По ходу действия на сцене появляется генерал войск СС Вандер-Вельде. Денщик ловко снимает с него шинель с красными отворотами, и генерал предстает перед зрителями, в данном конкретном случае перед приемной комиссией, с фантастическим количеством орденов, которые спускаются по груди с плеч намного ниже пояса. Более того, опытный актер Валерий Николаевич Рюмин, используя жанр пьесы, чтобы сделать свой выход еще смешнее, <i>а может быть, и по другой более утонченной, но не менее смешной причине</i> (курсив мой -- В. С.), поворачивается спиной к залу, и зрители со смеху буквально валятся с кресел: ордена рядами стекают и по спине, так как на груди для них уже не хватает места. Для меня это тоже сюрприз -- Рюмин придумал свой трюк буквально перед сдачей спектакля. Я хохочу вместе с другими, успевая заметить, как заливается смехом и председатель приемной комиссии, милая, всегда очень любезная крайкомовская дама. И каково же было мое удивление, когда ее резюмирующее выступление на разборе спектакля началось прямо с безапелляционных, обидных, прежде всего для артиста, слов:

-- Ордена у генерала снять!..

-- Помилуйте, но это же так смешно!

-- Не над тем смеетесь.

-- А по-моему, вы тоже смеялись..

-- Я-то понимаю, над чем смеялась! -- не на шутку разозлилась крайкомовская дама. -- Но другие могут не понять!"

"Народ не поймет" -- этот довод и тогда и теперь у начальства в ходу: мы-то мол люди просвещенные, а вот народ может все не так понять. Так и приняли спектакль без орденов, вернее оставив их 5-6 штук на груди. Однако

"артист Рюмин, сбросив по высокому приказу со своей груди, и особенно со спины, все лишние ордена, стал снова награждать себя потихоньку, возвращая каждый очередной спектакль по одному-два ордена на прежние места".

Для полной ясности к приведенному тексту нужно подбавить комментариев. В 1970-е первую половину 80-х годов партийное руководство безудержно раздавало награды направо-налево, не забывая при этом и себя. Брежнев появлялся не иначе как в маршальском мундире, четырежды Герой Советского союза, что до него удалось только Жукову + Герой Социалистического труда и прочее и прочее, так что на груди у него действительно не хватало места для новых наград. Ходило много анекдотов по этому поводу, и что ему-де собираются грудь надставлять, и изобретают якобы специальные ордена для ношения на спине. Вот откуда такой безудержный смех в зале. Народ, действительно, все понимал как надо.

Так пытались более или менее успешно бороться с цензурными запретами. И все же успехи эти были спорадическими и носили локальный характер. Продолжая рассказ о приемной комиссии сам Квин пишет:

"Мой голос, голос автора пьесы, на этих комиссиях не солировал, а звучал тускло в общем хоре сопровождения. С моим мнением не очень-то считались, говорили, что я, как автор, свое дело уже сделал, написав пьесу. Ну а как ее интерпретировать – в этом драматург ничего не смыслит или, в лучшем случае, разбирается слабо.

Правда, в распоряжении автора оставалось еще одно мощное средство. В случае полного несогласия с увиденным, он мог вообще запретить постановку своей пьесы. Но до этого почти никогда не доходило. Тут играла роль и материальная сторона дела (могли не только лишить авторского гонорара, но еще и взыскать постановочные расходы), и нежелание прослыть строптивым автором, с которым театры не решались бы впредь иметь дело, и много других факторов. Словом, голос единицы, в том числе и авторский, тоньше писка."

Другими словами, бодался теленок с дубом. Напрашивается, однако, сделать одно существенное замечание. Квин рассматривает ситуацию с точки зрения автора, и получается, что вот они, писатели, художники, драматурги, что-то творили, создавали шедевры, выражали свои мысли, а против них стояла этакая чиновничья стена, то есть советская культура развивалась как противоборство творческой мысли с бездушной бюрократией, густо замешанной на идеологии. Эта концепция стала ведущей а в последующие времена, если не единственной, когда говорят о культуре и науке того времени.

А я могу сказать, что ничего подобного не было.

(Окончание следует)

Последние публикации:

Из культурной жизни российской глубинки (5) –

(24/08/2020)

Из культурной жизни российской глубинки (4) –

(19/08/2020)

Из культурной жизни российской глубинки (3) –

(14/08/2020)

Из культурной жизни российской глубинки (2) –

(12/08/2020)

Из культурной жизни российской глубинки –

(25/06/2020)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы