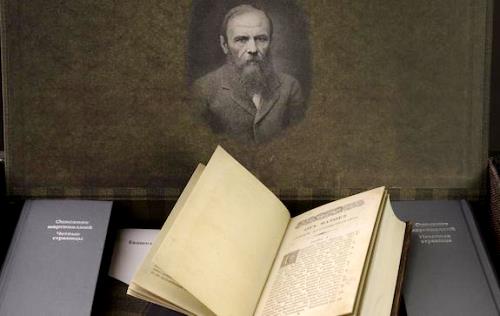

«Сделать художественное произведение из самого себя» Ф.М. Достоевский (Окончание)

II

Герои-идеологи Достоевского — Раскольников, Ставрогин, Кириллов, Иван Карамазов — мучаются в поисках социальной справедливости, нравственного идеала, смысла человеческого бытия. Эти люди живут исключительно напряженной интеллектуальной жизнью. В «Бедных людях» Достоевский показал, что может значить книга в жизни человека. Но с Макаром Девушкиным автор поделился лишь малой толикой своих читательских впечатлений. Связь героев Достоевского 60—80-х годов с прочитанными ими книгами сложна и многообразна. Писатель наделяет их кругом чтения, близким к своему.

Во время работы над «Братьями Карамазовыми» Достоевский по просьбе своих корреспондентов в двух письмах намечает круг обязательного детского и юношеского чтения, советуя читать Шекспира и Шиллера, Гёте и Вальтера Скотта, Диккенса, Жуковского, Лермонтова, Островского, свой любимый роман «Дон Кихот», сочинения историков — Шлоссера, Соловьева. Особенно настойчиво Достоевский рекомендовал читать «непременно всего» Пушкина, Гоголя и Л. Толстого.

«Трансплантация» сюжетов, образов мировой литературы безмерно расширяла рамки романов Достоевского. В «Братьях Карамазовых» скотопригоньевская трагедия включена в безграничный контекст мировой культуры. Каждый сколько-нибудь значительный персонаж наделен своим кругом чтения. Штрих этот в обрисовке персонажа писателю так же необходим, как и строго индивидуализированная речь, ведь «книжная полка» героя во многом формирует наше представление о нем. Госпожа Хохлакова читает газету «Слухи», она же пишет анекдотичное письмо Салтыкову-Щедрину и цитирует Тургенева. Собирающийся «в отделение критики», но с благородством направления Ракитин — автор стихов, посвященных Хохлаковой, и брошюры «Житие в бозе почившего старца отца Зосимы» — знаком с произведениями Белинского, Чернышевского, Добролюбова, о чем свидетельствуют высказывания героя — вульгарное отражение их идей. Безапелляционность суждений Коли Красоткина строится на знакомстве понаслышке с произведениями революционеров-демократов. Более того, он даже читал один из номеров «Колокола».

Одного из персонажей «Братьев Карамазовых» Достоевский наделил читательскими интересами, максимально близкими к своим. Речь Ивана насыщена реминисценциями, цитатами. Он знаком с крупнейшими произведениями едва ли не всей мировой литературы, часто цитирует Пушкина, Гюго, Тютчева, Л. Толстого. Изучал Иван труды Б. Паскаля. Ему известны новейшие естественнонаучные теории Ч. Дарвина, «неэвклидова» геометрия Н.Н. Лобачевского. В то же время он — внимательный читатель богословских трудов славянофила А.С. Хомякова. Тема человекобога, развивающаяся в образе Ивана, непосредственно связана с такими прочитанными им книгами, как «Кандид» Вольтера, «Фауст» Гёте, средневековые западноевропейские мистерии и легенды. Изрядно поднаторел в философии и черт, чьи рассуждения, как заметил Я.Э. Голосовкер, — «сплошная карикатура на философию — на Декарта, Канта, Фихте, Гегеля».

Всем своим существом Иван — в мире идей и образов мировой культуры. Он призван в собеседники к величайшим мыслителям. К нему можно вполне отнести характеристику, данную автором Шатову: «беспокойный продукт книги», столкнувшийся с действительностью.

Скотопригоньевску суждено было стать символом России. Как актеры в театр, съезжаются сюда герои. Но об Иване Карамазове вспоминают еще до его приезда. В подгорном монастыре обращают внимание на статью в одной из «больших» газет. В ней идет речь о церковном суде. Вопрос этот широко дискутировался в 70-е годы. Реакция «монастырских» неодинакова: одни признали автора своим, другие расценили статью как фарс и насмешку. В келье Зосимы собираются Карамазовы, завязывается дискуссия о статье Ивана. В споре, кроме собравшихся в келье, незримо участвуют мыслители, с которыми герой ведет диалог.

Статья Ивана была вызвана книгой «Основы церковно-общественного суда», «прототип» которой — весьма нашумевшая работа профессора Петербургского университета М.И. Горчакова «Научная постановка церковно-судного права» (Сб. гос. знаний. Т. 2. Спб., 1875; этот том был в библиотеке Достоевского). Иван утверждал, что компромисс между государством и церковью в вопросе о суде невозможен, а в идеале — государство «обратится в церковь вполне». Суждения Ивана сочувственно пересказывает библиотекарь иеромонах Иосиф. Западник Миусов статью Ивана высмеивает и успокаивается, поняв, что идея теократического государства — лишь некий отдаленный идеал, следовательно — безопасна. Сказанное Иваном почти дословно повторяет отец Паисий, но делает это, будто споря с ним, ибо не верит в искренность автора статьи. Вторжением Мити дискуссия прекращается на многозначительной фразе Миусова: «Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника». Читатель может лишь догадываться, о ком это сказано. Вполне разъясняют эту фразу продолжение спора в келье и исповедь Ивана Алеше. Вот где многое расскажет читателю «книжная полка» героя.

С самого начала Иван Карамазов — наиболее загадочная фигура в романе. Одна из загадок — его интерес к теологическим проблемам. Однако влекут его не частности церковных дискуссий, а коренные, вековечные проблемы этики. Он утверждает, будто «такого закона природы: чтобы человек любил человечество — не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие».

Этим заявлением (в передаче Миусова) обнажается суть спора. Теперь, когда безмерно расширились его временные границы, в спор включается Зосима. У Ивана и Зосимы — множество собеседников: и Кант, и Шиллер, и Паскаль, утверждавший: «Неоспоримо, что вся людская нравственность зависит от решения вопроса, бессмертна душа или нет».

Сцена в монастыре — идеологическая завязка романа. В эту сцену трансформировался первоначальный замысел Достоевского собрать «под одной крышей» мыслителей 30—40-х годов — Чаадаева, Грановского, Белинского, Пушкина. Незримо участвуют в дискуссии мыслители 70-х годов, современники Достоевского. Так, рассуждения Ивана о церкви и государстве близки к идеям Вл. Соловьева.

В «Братьях Карамазовых» Достоевский использует прием, испытанный в «Преступлении и наказании». Но у статьи Раскольникова лишь один внимательный читатель — Порфирий Петрович. Статью Ивана читают многие. Свою идею Раскольников испытывает сам. Иван наблюдает за «экспериментом».

Нет бессмертия, нет Бога — нет нравственного закона, и тогда — пусть «один гад съест другую гадину» Место нравственного закона занимает вульгаризованная теория Дарвина, с которой Иван хорошо знаком. Иван — весь борьба. Черт — порождение его расколотого сознания. И в подтверждение этого он цитирует любимых Иваном Вольтера, Пушкина, спорит с гётевским Мефистофелем, вспоминает один из апокрифов, до которых Иван был большой охотник. Как большинство героев Достоевского, Иван не отделяет книжных впечатлений от житейских. Ведь сама жизнь для него — испытание идей. Делая своего героя автором статьи и поэмы о Великом Инквизиторе, Достоевский делится с ним и некоторыми особенностями литературной работы.

В черновике одного из фрагментов романа «Братья Карамазовы» указывается источник каждого тезиса речи героя, которая должна стать синтезом его идей.

Свою поэму о Великом Инквизиторе (своеобразную мистерию, жанр крайне редкий в русской литературе) Иван также начинает с указания источников. Среди них — средневековые мистерии, духовные стихи, апокрифы, «монастырская поэма» «Хождение Богородицы по мукам». Если в таком указании источников есть некоторая книжность, нарочитость приема, то в исповеди Ивана брату прочитанное проявляется естественно и органично.

Принимающий Бога, но отвергающий божий мир, Иван возвращает свой «билет» — право на гармонию. Он отвергает гармонию, купленную страданием, ибо слишком велика цена — человеческая жизнь. Этим он обнажает свой затаенный шиллеровский романтизм. Не случайно скептически скажет Ивану черт: «Нет, в тебе-таки есть эта романтическая струйка, столь осмеянная еще Белинским». Алеша, не ожидавший, что Иван способен увлечься Шиллером, очень удивился, услышав, что Иван цитирует стихотворение «Перчатка». Возвращая «билет», Иван близко к тексту цитирует стихотворение Шиллера «Resignation» в переводе Г. Данилевского:

Я пред тобой, о, вечности равенство! —

У полных тайны врат…

Возьми свою расписку на блаженство:

Она цела — не знал я совершенства;

Возьми ее назад.

Иван — весь отрицание. Нечеловеческую ношу взвалил на себя этот «русский мальчик». Но есть в Иване глубинное начало, сохраняющее его личность от распада. Это карамазовское приятие — вопреки всему — жизни. Символом его становятся для героя «клейкие, распускающиеся весной листочки» — образ, почерпнутый, вероятно, из пушкинского стихотворения «Еще дуют холодные ветры…» (См.: Бочаров С.Г. О двух пушкинских реминисценциях в «Братьях Карамазовых» // Материалы и исслед. Л., 1976. Т. 2. С. 152.)

Иван и Алеша — антиподы. Гордыне разума Иана с его формулой «все позволено» Достоевский противопоставляет смирение, чистое сердце Алеши. Об Алеше-читателе почти ничего не сказано. Послушник, он не цитирует даже библейские тексты. Однако в романе есть описание непосредственного восприятия героем Евангелия. Усталый, засыпающий, он слышит чтение Евангелия у гроба старца Зосимы. При этом «что-то горело в сердце Алеши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его…»

Иван загадочен, поэтому и круг его чтения скрыт — дан в реминисценциях, отдельных образах. Другое дело — Митя: в нем все наружу, все напоказ — грязь и святость. И читательские интересы его становятся ясны, как только он появляется на страницах романа. Достоевскому важно было сразу же с возможной полнотой очертить характер своего героя — «горячего сердца», романтика, способного на любой безудерж во имя прикосновения — хотя бы мгновенного — к идеалу красоты. Митя читает немало, но беспорядочно — в основном поэтические произведения, которые много и охотно цитирует, частенько искажая текст. Особенно увлечен он стихотворениями и трагедиями Шиллера, этого, по слову Белинского, «благородного адвоката человечества».

Для понимания характера Мити очень много значит его исповедь Алеше. Давая название главе, Достоевский подчеркнул и способ обрисовки характера — «Исповедь горячего сердца. В стихах» (курсив мой. — М.К.). Речь идет, конечно, не о Митиных стихах. Хотя в его захлебывающейся речи нет-нет да и мелькнут обрывки двух-трех рифмованных строк. Трудно сказать: то ли это — плод его творчества, то ли измененные до неузнаваемости строки поэтов, «сросшиеся» с Митиным слогом. Рассказ героя о его жизни поминутно прерывается стихами Некрасова и Майкова, Тютчева и Гёте. Романтик Митя живет в двух измерениях — реальном и поэтическом. Только поэзия, красота способны спасти его от «реализма действительной жизни». Поэзия и романтизм — понятия, связанные в его сознании нераздельно. И, как истый романтик, он противопоставляет мир поэтический — реальному. «Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм!» — восклицает он.

Наделяя Ивана своим сомнением, мучительной борьбой веры и неверия, автор отдает ему и свои читательские пристрастия — свое знание. Наделяя Митю своей верой в идеал красоты и братство людей, в золотой век человечества, автор отдает герою свое заветное — своего Шиллера.

«Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни…» Так писал восемнадцатилетний Достоевский брату Михаилу 1 января 1840 года. Может показаться, что от юношеского увлечения Шиллером в пору литературного дебюта не осталось и следа. Ведь автор «Бедных людей» успел пройти школу гоголевской «Шинели» — школу реализма. В произведениях Достоевского есть и насмешки, издевки над «шиллеровщиной», и комическое пародирование. Фома Фомич Опискин, кощунствуя над Шиллером, сыплет цитатами из монологов Карла Моора. Конечно, это не означает, что Достоевский так же относился к кумиру своей юности. На всю жизнь сохранил писатель детское впечатление: «10-ти лет от роду я видел в Москве представление «Разбойников» Шиллера с Мочаловым, и, уверяю Вас, это сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, подействовало на мою духовную сторону очень плодотворно».

«Духовное влечение — нет, страсть! — к великому Шиллеру прошла через всю мучительно сложную, страдальческую жизнь Достоевского, оплодотворив столь многие творческие его замыслы», — этот тезис блестяще подтвержден исследованием Н. Вильмонта «Достоевский и Шиллер» (М., 1984).

Редкий герой Достоевского не обнаруживает своего знакомства с творчеством великого немецкого романтика. Даже в бред Раскольникова о страшных трихинах, в жертву которым обречено человечество, врывается цитата из знаменитой «Песни о колоколе» Шиллера.

Исповедуясь Алеше в многогрешной жизни своей, Митя читает строки из «Элевзинского праздника» Шиллера (в переводе В.А. Жуковского):

Чтоб из низости душою

Мог подняться человек,

С древней матерью-землею

Он вступил в союз навек…

«Но только вот в чем дело, — рассуждает Митя, — как я вступлю в союз с землею навек? Я не целую землю, не взрезаю ей грудь; что ж мне мужиком сделаться аль пастушком?» Разлад идеала с действительностью воспринимается героем как трагедия.

Сознающий свою «низость и подлость», Митя никогда не теряет ощущения радости — торжества жизни. Митин «гимн» сродни «клейким листочкам» Ивана. Оба эти образа — шиллеровский и пушкинский — символизируют карамазовскую силу жизнеприятия, жизнелюбия. Митино жизнеутверждение по-настоящему молодое, безудержное… шиллеровское. Там, где бессильно обыденное слово, всесильна поэзия. Митина захлебывающаяся, «впадающая» в стихи речь предвосхищает зонги в драматургии Б. Брехта.

Радость и красота мира слились для Мити в оде «Песнь радости» Ф. Шиллера — вдохновенном гимне грядущему братству и свободе. Эту оду Бетховен включил в финал 9-й симфонии. В России она была едва ли не самым популярным произведением Шиллера. В 1865 голу Чайковский написал на эту оду кантату.

Душу божьего творенья

Радость вечная поит,

Тайной силою броженья

Кубок жизни пламенит…

……………………………………

У груди благой природы

Все, что дышит, радость пьет;

Все созданья, все народы

За собой она влечет;

Нам друзей дала в несчастье,

Гроздий сок, венки харит,

Насекомым — сладострастье,

Ангел — Богу предстоит.

(Митя цитирует оду «Песнь радости» в переводе Ф. Тютчева.)

Неистовый поклонник красоты, этой «страшной и ужасной вещи», Митя противопоставляет гимн радости, гимн жизни — рационализму. Как бранное слово мелькает у него имя французского естествоиспытателя и физиолога Клода Бернара, о котором он знает понаслышке. «Гимн» не дает ему принять и «разумное» предложение Ивана — бежать в Америку.

Среди прочитанного Митей Карамазовым — множество романтических произведений. Но потрясти его смог лишь шиллеровский «Sturm und Drang». Восторженный поклонник Шиллера, Митя — тот читатель, о котором мечтал Гёте: забывающий себя и целый мир, живущий только в книге. Упоение высоким романтизмом спасает героя от карамазовской мерзости. Митя не только в патетические минуты говорит стихами Шиллера. Он способен на «шиллеровские» поступки. Спасая от позора Катиного отца, уязвленный ее благородством, он готов был — «должно быть от восторга» — заколоть себя.

Митя — старший из братьев, но по своему мировосприятию он самый юный из них. В 70-е годы XIX века Шиллер осознавался в России классическим писателем давно минувшей эпохи. Он стал почти исключительно юношеским поэтом. Иван Карамазов едва ли не стесняется своих шиллеровских увлечений.

В России произведения Шиллера издавались часто. Митя цитирует их по пятому изданию «Полного собрания в переводах русских писателей». Автор наделяет Митю незаурядным литературным вкусом: любимого поэта герой цитирует непременно в лучших русских переводах. Так, тютчевский перевод — «Песнь радости» — он предпочитает напечатанному в том же издании переводу М. Дмитриева — «К радости».

В стихотворении Н.А. Некрасова «Поэту. (Памяти Шиллера)» «Толпа гласит: «Певцы не нужны веку!» И нет певцов… Замолкло божество… О, кто ж теперь напомнит человеку Высокое призвание его?..» Образ Мити Карамазова был одним из ответов на вопрос Некрасова и подтверждением слов самого Достоевского: «Да, Шиллер, действительно, вошел в плоть и кровь русского общества… Мы воспитались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии».

Не только Митя, Иван, но и Федор Павлович — «знаток» Шиллера. Обращаясь к Зосиме, он так аттестует своих сыновей: «Это мой сын (Иван. — М.К.), плоть от плоти моея, любимейшая плоть моя! Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор, а вот этот сейчас вошедший сын, Дмитрий Федорович, и против которого у вас управы ищу, — это уж непочтительнейший Франц Мор, — оба из «Разбойников» Шиллера, а я, я сам в таком случае уж Regierender Graf von Moor!» (владетельный граф фон Моор, нем.) При этом Федор Павлович ошибается, ведь предателем по отношению к нему и брату окажется Иван.

Федор Павлович — шут. Самые драматичные ситуации, спровоцированные им, неизменно комичны. «…Если бы только вы не мой сын, то я в ту же минуту вызвал бы вас на дуэль… на пистолетах, на расстоянии трех шагов… через платок! Через платок!..» Сцена комична, потому что Федор Павлович играет роль молодого Фердинанда (героя драмы Шиллера «Коварство и любовь»), вызывающего на дуэль «через платок» старого трусливого гофмаршала.

Интересно, что «Разбойники» — единственное произведение, которое цитирует (уж не со слов ли братьев или отца?) Алеша. «Шиллеровская» доминанта в круге чтения Карамазовых — одно из средств «сцепления» карамазовской семейки, являющейся, по мысли писателя, символом, художественной моделью человеческих отношений в современном ему мире.

Первое упоминание о Гоголе в романе связано со Смердяковым. «Про неправду все написано», — отзывается он недовольно о «Вечерах на хуторе близ Диканьки», данных ему Федором Павловичем. Намеренно примитивное понимание Гоголя демонстрирует «шут», приживальщик Максимов. Он претендует на то, что «Гоголь в «Мертвых душах»… про него сочинил». Отношение Максимова к художественному произведению определено шутовским требованием — прочитанное должно соответствовать его собственному опыту: «У Гоголя все это только в виде аллегорическом, потому что все фамилии поставил аллегорические: Ноздрев-то ведь не Ноздрев, а Носов, а Кувшинников — это уже совсем даже и не похоже, потому что он был Шкворнев».

Психологи давно определили крайности эстетической «глухоты» читателей. С одной стороны, художественное произведение полностью отождествляется с реальностью, с другой — расценивается как фантазия автора, с действительностью никак не связанная. Именно такие полюса восприятия демонстрируют Смердяков и Максимов.

По-иному в «Братьях Карамазовых» воспринимают Гоголя «просвещенные» читатели — прокурор и адвокат, которые в своих речах на суде обращаются к знаменитому образу тройки.

«Великий писатель предшествующей эпохи, — говорит прокурор, — в финале величайшего из произведений своих, олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки, восклицает: «Ах, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал!» — и в гордом восторге прибавляет, что пред скачущею сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы». Авторскому пониманию образа тройки прокурор-западник противопоставляет свое. Взывая к присяжным, «защитникам священной нашей России», он патетически восклицает: «…Роковая тройка наша несется стремглав и, может, к погибели». «Бешеная, беспардонная скачка» может вызвать у «других народов» ужас, а не почтение. Образ тройки, чье движение устремлено в будущее, кажется прокурору случайным: «Гениальный художник закончил так или в припадке младенчески невинного прекрасномыслия, или просто боясь тогдашней цензуры. Ибо если в его тройку впрячь только его же героев, Собакевичей, Ноздревых и Чичиковых, то кого бы ни посадить ямщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь!» (В рукописи речь прокурора содержала еще один гоголевский мотив — сравнение Мити с Хлестаковым. «Дайте, дайте мне средств». («Дайте, дайте мне взаймы», — кричит Хлестаков.) Это снижающее трагизм образа Мити сравнение в окончательном тексте Достоевским опущено.)

Совсем по-другому толкует гоголевский образ адвокат Фетюкович. В его восприятии это не «бешеная тройка», а «величавая русская колесница», торжественно и спокойно движущаяся к цели. «В ваших руках судьба моего клиента, в ваших руках и судьба нашей правды русской», — обращается он к присяжным. Одним только словом — «клиент» — разрушается патетика речи адвоката (по выражению Достоевского, «нанятой совести») и саморазоблачается персонаж.

Образ птицы тройки несколько раз возникает во время судебной дискуссии. К его восприятию готов и подсудимый Митя. Настойчиво повторяющаяся реминисценция призвана расширить пространственные и временные рамки суда в Скотопригоньевске, придать ему символическое значение. Образ тройки стал «болевой точкой» судебной перепалки, в которой читателю «Братьев Карамазовых» нетрудно было услышать отзвуки давнишней полемики В.Г. Белинского с К.С. Аксаковым о «Мертвых душах». Прямых перекличек со статьей Аксакова в речи адвоката нет, но в ней пародируется важнейшая идея ведущего славянофильского критика, который считал, что в поэме возникал древний эпос, с его глубиной и величием, ибо Гоголю присуще «всеобъемлющее эпическое созерцание». Пародийным откликом на эти мысли и стала «эпическая колесница» в «Братьях Карамазовых».

Если в речи адвоката пародируется статья К. Аксакова, то значит ли это, что речь прокурора — пародия на статью другого участника дискуссии, В.Г. Белинского?

Современный литературовед В. Кантор считает, что «прокурор подходит в своей речи к словам Белинского довольно близко…». Исследователь обращает внимание и на то, что внешними чертами, фактами биографии (вскоре после процесса он умирает от чахотки) прокурор напоминает Белинского.

Так ли это? У речи прокурора есть, пожалуй, и другой источник. Сравним ее с пассажем из статьи Д.И. Писарева «Реалисты». «Бессмысленнейшим воззванием к России», которая «будто бы куда-то мчится, как бешеная тройка, да так шибко мчится, что остальные народы только рот раззевают и диву даются», назвал критик лирический финал «Мертвых душ» (Курсив мой. — М.К.).

Либерал-западник, прокурор «по мере надобности» цитирует одного из тех, кто стоял на левом фланге русской общественной жизни. Зачем же Достоевский, подменив одного из участников, воскрешает в памяти читателей полемику о «Мертвых душах»? Во-первых, он показывал неразрывную связь отцов и детей — поколения пореформенной России с поколением 40-х годов. Во-вторых, работая над окончанием «Братьев Карамазовых», болезненно реагируя на критические отзывы, писатель задумывался над судьбой своего романа; он предчувствовал, что полемика вокруг него станет не менее значительным фактом общественной жизни, чем спор славянофилов и западников о поэме Гоголя.

Отвергая и славянофильство и западничество как «великое недоразумение», показывая в образах прокурора и адвоката их измельчание и вырождение, Достоевский ищет другой путь — почвенничества. Не потому ли не способны судить Митю ни прокурор, ни адвокат? Судят его мужики.

«Тройке» прокурора, «скачущей сломя голову», и «величавой колеснице» адвоката противопоставляет Достоевский реальную тройку с реальным ямщиком, которая мчит в Мокрое романтика Митю. Летит тройка, по-гоголевски «пожирая пространство», и Митя, вдруг, схватив ямщика за плечи, кричит ему: «Знаешь ты, что надо дорогу давать. Что ямщик, так уж никому и дороги не дать, дави, дескать, я еду! Нет, ямщик, не дави! Нельзя давить человека, нельзя людям жизнь портить; а коли испортил жизнь — наказуй себя… если только испортил, если только загубил кому жизнь — казни себя и уйди». (О непосредственной связи этого эпизода с гоголевским образом свидетельствуют черновики романа, в которых перед обращением Мити к ямщику есть его реплика, в окончательный текст не вошедшая: «Как не читать Чичикова, — Митя рад, что привязался к слову, чтоб заговорить».)

Противопоставленная западнической и славянофильской реальная тройка Достоевского, возможно, возникла по ассоциации с образом исторической тройки из некролога «Константин Сергеевич Аксаков» А.И. Герцена. Отдавая должное исторической роли славянофилов, Герцен писал: «…и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей».

***

Круг чтения — важное средство характеристики персонажа. Но только этим его роль не исчерпывается. Книга, которую читает герой, становится у Достоевского деталью сюжета, порой внешне неприметной, но без которой невозможно «сцепление» — создание единого художественного целого.

Достоевскому всегда было мучительно трудно выбрать из множества один план повествования. Близкие сюжеты он любил как бы накладывать один на другой. При их совпадении мысль, образ, деталь становились явственней, зримей. В местах несовпадения сюжетов часто возникал эффект контраста. (Так на зеленом фоне красный цвет кажется «краснее».) В «Униженных и оскорбленных» сходные истории Наташи и матери Нелли рассказаны параллельно. Но они вызывают ассоциации по меньшей мере с четырьмя произведениями: «Коварством и любовью» Шиллера, «Станционным смотрителем» Пушкина, «Бедными людьми» Достоевского и «Лавкой древностей» Диккенса (само имя героини заставляет вспомнить этот хорошо известный в России роман). Как в фокусе, все эти сюжеты собраны в финале «Униженных и оскорбленных».

Вспомним развязки «Бедных людей». Подлинную и придуманную Нелли. Как бы следуя ее требованию, автор «Униженных и оскорбленных» предусматривает два варианта развязки романа. Один трагический — умирает Нелли, другой сентиментальный — Наташа возвращается в лоно семьи.

История, рассказанная в этом романе, отражает сюжеты других произведений и одновременно сама отражается в них. Такая «система зеркал», призванная сконцентрировать художественную энергию, вызвать эффект резонанса, будет использована Достоевским в его великих романах.

В «Преступлении и наказании» книга участвует в сцеплении разновременных событий, соединяет далеких друг от друга персонажей. Соня читает Раскольникову о воскресении Лазаря по Евангелию, которое отдала ей убитая им Лизавета. И затем в эпилоге, когда после страшного сна о трихинах приходит прозрение, Раскольников берет эту же книгу, принесенную ему Сонечкой.

В последнем романе Достоевского с карамазовской семейкой тесно связан слуга Григорий. Он принял на руки не только трех сыновей Федора Павловича, но и Смердякова. Значение этого персонажа велико. Внешне он мало связан с другими героями, скажем, со старцем Зосимой. Однако существует тонко очерченная писателем внутренняя связь. После смерти своего ребенка Григорий пристрастился к чтению. Он стал читать Четьи Минеи, полюбил книгу Иова, «добыл откуда-то список слов и проповедей «богоносного отца нашего Исаака Сирина», читал его упорно и многолетно, почти ровно ничего не понимал в нем, но за это-то, может быть, наиболее любил и ценил эту книгу».

О книге Иова — библейском сказании о невинном великом страдальце, восстающем против Бога и находящем Его, потерявшем смысл жизни и обретшем его, — Достоевский писал жене в июне 1875 года: «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача… Эта книга… — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!» «Господи, что это за книга и какие уроки!» — говорит о книге Иова старец Зосима.

Писателю, равно как и его герою Зосиме, близки сочинения Исаака Сирина с его проповедью любви ко всем людям, птицам, животным — «всякой твари», ко всему миру. Сочинения Исаака Сирина часто цитирует старец Зосима. (Книга Исаака Сирина «Слова подвижнические» (М., 1858) была в библиотеке Достоевского. На связь рассуждений старца с мыслями Сирина обратила внимание В.Е. Ветловская.) В черновиках романа встречается указание на слова старца: «Главное, не лгать. Имущества не собирать, любить (Дамаскина, Сирина)».

Таковы дополнительные штрихи к характеристике Григория и Зосимы, которые вносит анализ их чтения. Однако только этим роль книги Исаака Сирина в романе не исчерпывается.

Смердяков — «обезьяна» Ивана Карамазова, воплощение его принципа «все дозволено». В Иване непрестанно борется вера с неверием, образ же Смердякова в этом смысле кажется одноплановым. И тем не менее Достоевский наделяет и Смердякова мучительной внутренней борьбой, приводящей его к самоубийству. Одна из немногочисленных деталей, позволяющих говорить об этом определенно, — круг чтения Смердякова. Во время третьего (и последнего) свидания с Иваном Смердяков берет со стола «единственную лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил, войдя, Иван, и придавил ею деньги». «Настольная» книга Смердякова, которой он «придавил» три тысячи (ради них он убил Федора Павловича), — «Святого отца нашего Исаака Сирина слова». Название успевает прочесть Иван. Значение этой детали подчеркивается ее повторением: отдавая Ивану деньги, Смердяков снимает с них книгу. Книга Исаака Сирина — знак внутренней борьбы Смердякова, по большей части остающейся «за кадром». Думается, что распространенное представление о том, что Смердяков кончает жизнь самоубийством без всяких признаков раскаяния, неправомерно.

Книга, близкая старцу Зосиме, предмет многолетнего чтения Григория, попадает на глаза Ивану в тот момент, когда к нему приходит прозрение: «Я — убийца», когда в Смердякове созрело роковое решение. Так, при помощи этой детали в романе сопрягаются различные сюжетные линии.

***

Как много в судьбах героев Достоевского значит книга! Она дает возможность соединить несоединимое — эпохи и народы. На всю жизнь сохранил Достоевский юношескую способность самозабвенного чтения: «Я страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Что-нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю, и сам извлекаю умение создавать». Нередко сам герой начинался для Достоевского с книги — для того, чтобы подтвердить ее правоту или опровергнуть ее лживость. В черновиках писателя рядом с первым упоминанием персонажа часто встречается название книги, имя автора.

Человек в мире Достоевского сопричастен мировой истории: время в его произведениях разомкнуто — современность вбирает прошлое и предваряет будущее. Одно мгновение вмещает для писателя бездну человеческих чувств, огромный мир «я», всю правду жизни. Из мгновений, в которых и «красота и молитва», и «высший синтез жизни», слагаются произведения Достоевского. Каждое из этих мгновений обладает колоссальной энергией, творимой и многочисленными ассоциациями с произведениями мировой литературы. Порой на эти ассоциации «настроен» весь сюжет произведения, иногда они входят в поэтический мир Достоевского со страниц книги, которую читает герой. Персонажи Достоевского, читая книги, не только спорят или соглашаются с ними — они поверяют прочитанное собственной судьбой. С книги подчас начинается мучительный процесс рождения личности. Круг чтения может много сказать о персонаже. Отношение к прочитанному заменяет порой его слова, поступки, речи. Этим пользовались и предшественники и современники Достоевского, но у него роль чтения неизмеримо сложнее.

Многие герои Достоевского — сами творцы поэм и статей, страшных «анекдотов» и притч, реалистических сцен и утопий о золотом веке человечества. Для них чтение — жизнетворчество, в нем они черпают энергию для главного: творить собственную жизнь. И они могли бы повторить вслед за Достоевским: «Жить значит сделать художественное произведение из самого себя…».

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы