Литературная критика

Бумеранг не вернется: Сказочник

|

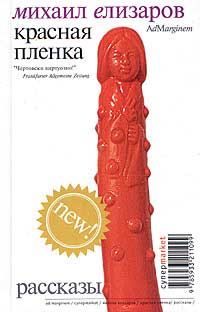

/Михаил Елизаров «Красная пленка», М.: Ад Маргинем, 2005/

Сборник рассказов Михаила Елизарова «Красная пленка» – не хит и не

гвоздь уходящего литературного сезона-2005, также он не

пощечина общественному литературному вкусу, не одиозная

провокация в розницу, не угроза новой пробоины в скорлупе

актуальности и не золотая середина нынешней прозы. Это, в общем,

тезка-близнец раннего сборника «Ногти», кажущийся местами более

виртуозным и «кондиционным». После маргинального шлягера

«Pasternak» сборник «Красная пленка» вполне понятным образом

может восприниматься в качестве доизданной ранней (может быть,

доработанной-отшлифованной) малой прозы. Так или иначе,

Елизаров не претерпел писательских метаморфоз и стилистических

мутаций, хотя уже не первый год как сменил проживание в городе

Харьков на пребывание в Германии (той территории

мифологической Страны Мертвых, Закатных Земель и т.п., которая

географически приближена к «русскому полю экспериментов», связана с

ним, но обладает иной организацией реального, иным видением

картины средств и целей).

Всё же общая взаимотождественность и стратегическая предсказуемость

новелл Елизарова не мешают сборнику «Красная пленка» быть

специальным и пока еще живым явлением в текущем литпроцессе.

Заслугой и виной тому хранимая и пестуемая автором

амбивалентность творений. Одни склонны наблюдать в этих текстах

эпигонство и эхолалию по отношению к Сорокину или Мамлееву. Другие

наблюдают автора, предъявившего свой собственный способ

культурного святотатства и без особых проблем верят в

елизаровское ноу-хау. Иные будут удовлетворены тем, как вся

двусмысленность этой прозы снимается несколькими идеоматическими

интерпретациями и резюмирующими сентенциями к каждому отдельному

рассказу; «Не больно!», например, это не бредовый макабр, а

открытое в финале размышление о боли, ее месте в

человеческом существовании и необходимости боль утолять и подавлять, а

рассказ «Стать отцом» – не бравирующее низовой эстетикой

литературное хулиганство, а очень точная и острая метафора

межпоколенческого противостояния. В таком духе. В самозабвенном

стиле какого-нибудь научно-популярного пояснения причин и

сути бранных матов, скабрезного фольклора, детского и иного

мифотворчества. Всё это многообразие восприятий прозы

Елизарова небеспочвенно и практически равноценно. Кажется

очевидным, что автор цветет (паразитирует, базируется, кощунствует и

т.д.) на известных всем детских страшилках, городском

фольклоре, наследии анекдотов, самиздатской прозе и прочих

социальных мифологиях. Важными участками работы мысли Елизарова

остаются детство и советская действительность (и, разумеется,

их диалектическая неустранимая взаимосвязь).

«Мне сделалось жутко как никогда раньше. Я глянул на портрет

Брежнева, висевший над черной доской. Казалось, ветер ужаса шевелил

его брови.»

Осталось отметить особенности и приметы. Когда-то, ставя в

радиоэфире FM-диапазона кошмарнейшую, гипергормональную и не

вписывающуюся ни в какие форматы музыку (для знающих – 3 темы «Atari

Teenage Riot» с релиза 1997г «Burn, Berlin, burn!»), я

придумал и проговорил, касаемо звучащего материала, такую фразу:

«Слишком трезвые, чтобы быть вечно молодыми и слишком

ужасные, чтобы быть великими». Первая часть фразы – о

Елизарове-писателе. Нарратор этих текстов анемичен, последователен,

способен к мимикрии, но внутренне холоден. Сейчас так часто

говорят о важности и насущности для литературы «внятно

рассказанной истории». Как будто зияющая условность «внятности»

способна оправдать тривиальщину и натужность лепимых подобно

пельменям «историй». У Елизарова внятные истории – превалируют.

Это как бы образец внутреннего симбиоза техники литератора

и роли сказочника. Сказочник в Елизарове – фигура вытеснения

и вместе с тем – затор на пути литератора в близкую

безликость мейнстрима. Неконфликтная, но имеющая минимум

напряженности диалектика. Поэтому, хотя и можно огульно сказать, что

все 11 вещей сборника – это навороты, сделанные непонятно к

чему, неясно что означающие, непойми о чем придуманные, но

все-таки каждая отдельная историйка читается с интересом,

интригует узнать, чем завершится этот случай, даром что заранее

понимаешь – концовка будет формальной, элиминирующей логику

повествования, оставляющей ощущение обрыва коммуникации. Но

– будь финалы новелл традиционными, более склонными к

декодированию т.е. ожидаемыми сугубо с формально-эстетической

точки зрения, такое решение при прочих атрибутах и особенностях

письма Елизарова с большой вероятностью могло бы вылиться в

банальщину, примитив или немилосердную издёвку.

Приметы и атрибуты письма Елизарова свидетельствуют о настойчивом

присутствии у автора потребности организовывать высказывание

по некой стабильной схеме. Вообще говоря, за этой прозой

находится хорошо темперированная ненависть к «совку»,

унифицировавшему огромные количества людей до положения стереотипов и

клише, которыми люди эти пользовались. Сила и тлен этих

речевых клише отлично видны во внешне спокойной, неэкспрессивной

манере повествования Елизарова. С такой отстраненностью

оживлял своих выдуманных и натуралистично-малосимпатичных

големов, пожалуй, только ранний В.Сорокин. Снова приzрак

диалектики: рассказы «Красной пленки» явно написаны не только

тщательно и прилежно-правильно, но и с удовольствием. Что и

заметно в авторской любви к детали, в подборе эпитетов, в

естественности композиции. «Вопреки отцовским прогнозам лампочку в

подъезде не свинтили, но горела она тускло, точно неизвестный

злоумышленник обворовал ее ватт эдак на сорок. Оставшиеся

двадцать из последних сил озаряли потолок в горелых

долматинцевых пятнах и живописную географию потустороннего мира,

выступившего на обвалившейся штукатурке. От подвала поднимался

слабый запах тлена.», «Черно-белая, как инь-янь, фотография

семейного альбома: белый лапоть с личиком — туго спеленатый

младенец…» – две взятые наугад цитаты, самые проходные, есть

намного лучше. Помимо ненависти-любви в используемой схеме

важное место занимает стёб – особый, тяготеющий к неявности,

с серьезным лицом, но мало похожий на снобистский, скорее на

невротический. Местами эта ирония-издевка слаба – в

случаях, когда автор осваивает «смежные» территории (что-то вроде

пелевинских сатирических афоризмов или игры в концептуальный

масскульт, как в малоудачной повести «Нагант», где, между

прочим, указывается на принципиальную ошибку Пелевина в

«Чапаеве» в отношении описания тульских наганов). Стёб порою так

сильно разбавлен, что о нем может напоминать только особая

«затекстовая» зона, пульсирующая малыми очагами странностей.

Когда этих очагов не ощущаешь совсем, новеллы в грубом

приближении способны напомнить короткие параноидальные рассказы и

страшилки фантаста Ф.Дика, как например новелла «Письмо».

Еще один регулярный элемент – без особого пыла, но все же

неоднократно проставленные расово-этнические акценты: неприязнь

рассказчика к лицам кавказских национальностей, расистские

обобщения в адрес азиатов, антипатии к евреям. Армейская

повесть «Госпиталь», – более всего похожая на мейнстрим вещь, –

активно использует тему инициаций в закрытых сообществах, в

закрытых многонациональных государствах, на остром

антропологическом стыке разных культур у персонажей из различных

этносов; и все же – повесть эта выворачивается наизнанку внешне

знакомым театрально-драматическим образом, разверзаясь

хтонической мистерией и уникально-отталкивающими деталями.

Метафизикой, стало быть, не брезгует автор. Осваивает окружающие

делянки литературного промысла. Шокирует, озадачивает,

утомляет, занимает. Бежит однозначности и вместе с тем использует

кое-где освежающе откровенные, не ведающие политкорректности

оценки. Налицо пример, подтверждающий развитие

литературно-издательского процесса в определенном направлении. Оно

известно: видов товара (авторов и произведений) будет больше,

тиражи будут уменьшаться. Менеджмент разветвленной сети

литературных ниш еще придумает для прозы Елизарова устойчивое

коммерческое определение. Пока же сборник малой прозы «Красная

пленка» можно условно назвать чистым альтернативным искусством

– сегодня в этом словосочетании общепринятого смысла не

больше, чем морали в баснях Елизарова.

Остается, дабы развеять сгустившийся диалектический релятивный

туман, дать определенную качественную оценку сборнику «Красная

пленка» и технике его автора.

Сила прозы Елизарова – в ее безапеляционности. Откуда бы она не

плясала, на чем бы не произрастала, мина у нее такая, что все

это – чепуха, а сама она – верх автономности, герметичности и

воплощение принципа «себе на уме». Колоратурный бульдозер на

собственной выставке личных абстракционистов – такой дикий

образ возникает.

Слабость прозы Елизарова – в скромности или же в осторожности его

пера и письма в те моменты, когда фантазм необходимо осенить

медиумическим, мифогенным, творческим безумием. В ином случае

выходит просто забавный гибрид междутемья, гениальный

литературный недоносок. Что в общем-то тоже интересно. До поры.

«У синагог стоят раввины-големы. Это старики, сделанные из глины.

Говорят они и двигаются как живые люди. Раввин протягивает

Мареку свою в мелких трещинах руку, в которой зажата румяная

выпечка — штрудель с яблоками. Марек отламывает кусочек

штруделя, запихивает в рот — вкусно.

Возле одной синагоги суетятся раввины из особой черной глины. Дядя

Адик называет черных големов бейлисами. Они готовят к

закланию голубоглазого теленка Андрюшку. У теленка почти

человеческое лицо, он радостно мычит, глядя на Марека. Бейлисам

помогает дядя Адик. Вытащив из ножен гладкий клинок, он проворно

колет теленка в шею, под сердце, в пах.

Марек подходит ближе и видит, что Андрюшка — выпечка. Из ран его

льется в подставленные бутылки красный сироп, тот, из которого

варит цукаты дядя Адик. Марек с наслаждением откусывает

сладкие куски от Андрюшки, а раввины и дядя Адик кричат: «Кошер,

кошер»!»

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы