«Вы слишком выделяетесь, Кобылин…»

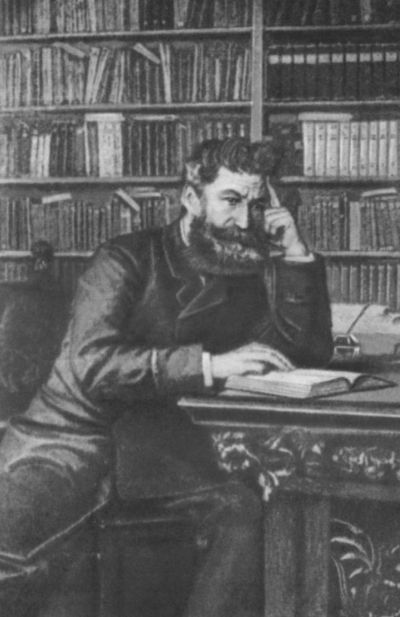

Александр Сухово-Кобылин. Дагеротип 1850-х годов

Что случается с человеком, обвинённым в убийстве и выжившим после семи лет следствия? Александр Сухово-Кобылин — фигура незаурядная: наследник дворянского рода, философ-гегельянец, предприниматель, переводчик, а главное — автор всего трёх пьес, каждая из которых стала диагнозом эпохе. Рассказываем о загадочном убийстве, следственном абсурде, сатирической трилогии и невыносимой правде русского суда.

Сухово-Кобылин и его дворянский род

Будущий драматург, философ и переводчик родился 29 сентября 1817 года в Московской губернии в семье потомственного дворянина Василия Александровича Сухово-Кобылина (1784—1873), полковника, участника походов и генеральных сражений русской армии и Марии Ивановны Сухово-Кобылиной (Шепелевой, 1789—1862). Полковник уже в почетном возрасте служил опекуном от правительства над Выксунскими заводами Шепелевых. Александр Васильевич имел брата и трех сестер. На формирование творческой личности и морально-деловых качеств Александра Васильевича воздействовало культурное и генетическое наследие, переданное несколькими поколениями, в генеалогических древах родословия предков Пушкина и Толстого, Петрово-Соловово и др. Сухово-Кобылины – русский дворянский род, претендовавший на происхождение от Андрея Кобылы, московского боярина времен Ивана Калиты и Симеона Гордого, первого исторически достоверного предка дома Романовых и других родов.

В 1834–1838 годах будущий драматург учился в императорском Московском университете на физико-математическом отделении философского факультета, был дружен с Н.П. Огарёвым, А.И. Герценом, К.С. Аксаковым. По окончании университета путешествовал по Европе, слушал лекции в Гейдельбергском и Берлинском университетах.

В 1843 году, вернувшись в Россию, поступил на государственную службу в канцелярию московского гражданского губернатора, в октябре 1850 года в возрасте 33 лет вышел в отставку в чине титулярного советника.

Александр Васильевич Сухово-Кобылин дослужился по статской части до титулярного советника и вышел в отставку, благо положение и состояние семьи полковника Сухово-Кобылина, участника Отечественной войны 1812 года, позволяло жить безбедно. Кобылины – древний дворянский род, владели в Москве и в губерниях (Ярославская, Тульская, Муромская) недвижимостью, крепостными и заводами в окрестностях деревни Кобылинки, где позже Александр Васильевич развил лесной конезаводской и водочный промысел, удачно торговал и был заслуженно известен как меценат, негоциант и предприниматель. Тульские помещики вспоминали, что водка «Кобылинка» безусловно была из лучших и конкурировала с популярными «Петровкой», «Анисовой» и «Поповкой», аналогичным напитком по рецепту Кошелева, а также «Смирновской №21», потому что стоила без потери качества значительно дешевле и очищалась механическим способом выработки, без применения химических средств.

Собственно, доходы с этих “негоций”, кроме семейного капитала, и позволяли ему много путешествовать между Россией и Францией после 1859 года и до самой смерти.

Несмотря на незначительный по Табели о рангах чин титулярного (номинального) советника (он примерно соответствовал примерно в пехотном офицерском корпусе нашего времени или чину армейского поручика времени николаевского).

Александр Васильевич Cухово-Кобылин стал литератором, для которого справедливо изречение «весь в синяках от ударов судьбы», они следовали один за другим, их совокупность и жуткая последовательность – то самое явление, о котором сто лет спустя Арсений Тарковский напишет: «судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке».

И сам драматург понимал это именно так: «странная, странная судьба» – записывал он в дневниках. Это был несомненно разносторонне развитый, удивительный человек. Кобылин дважды женился – обе жены умерли у него на руках после краткого счастья с каждой.

Александр Васильевич Сухово-Кобылин был дважды женат – в 1859 году на Мари де Буглон из старинного французского рода венчание состоялось в Париже и второй раз – в 1867 году на англичанке Эмилии Смит. Оба брака были бездетными и кратковременными, обе жены умерли по болезни при разных обстоятельствах. Первая через 14 месяцев, вторая – после семи месяцев брака.

Человек со сложной планидой, потомственный дворянин, талантливый лесопромышленник и конезаводчик, испытавший и заграничные путешествия и тюремное заключение по обвинению в убийстве московской временной купчихи, французской подданной Луизы Симон-Деманж (1821-1850) после того, как был арестован, написал свою первую пьесу «Свадьба Кречинского». Был ли сей творческий порыв результатом накопленных эмоций и ареста или же ему суждено было «увидеть свет» в любом случае. Давайте размышлять.

Дело Луизы Симон-Деманж

Предполагаемый портрет Луизы Симон-Деманш.

В российских источниках, надеюсь – без намеренности, перевирают фамилию парижской швеи (белошвейки), покорившей сердце Александра Сухово-Кобылина; на самом деле фамилия звучит Деманж – с звонкой согласной на конце, в согласии с правилами французского языка.

Кобылин познакомился в Луизой предположительно в 1842 году во время путешествия во Франции и предложил ей жить в Москве, где обеспечил квартирой, прислугой, содержанием и статусом «временной купчихи». Можно предполагать, что в октябре того же года Луиза Симон Деманж прибыла в Петербург, затем в Москву для встречи с любимым и следующие 8 лет молодые люди находились в близких отношениях. В это же время (1843) Сухово-Кобылин поступает на статскую службу.

Василий Тропинин. Портрет Александра Сухово-Кобылина. 1847 г.

Увлечения Сухово-Кобылина замужней дамой Надеждой Ивановной Нарышкиной, женой проживавшего в Москве губернского секретаря (а в конце карьеры надворного советника) Александра Нарышкина, стало роковым. Нарышкина также сыграла в жизни Сухово-Кобылина трагическую роль. Ровно через месяц после убийства Симон Деманж, не разведясь с мужем, она навсегда покинула Россию, а общего ребенка родила уже во Франции, дав дочке имя Луиза и фамилию Вебер.

О бытовых конфликтах между Александром и Луизой, подчас доходивших до рукоприкладства, оставила дневниковые свидетельства родная сестра А.В. Сухово-Кобылина – Елизавета, она нередко обедала в «семье» брата: «Иногда мне становится их жаль. Александр имеет смелость казаться несчастным или недовольным до возмущения из-за неудавшегося блюда… Он стал еще более требовательным… еще большим деспотом. Вне себя он дает пощечины и бьет тарелки».

Можно полагать, что Александр Васильевич не смог разобраться в своих сердечных увлечениях. Но спросить уже некого… При невыясненных до конца обстоятельствах вечером 7 ноября молодая женщина была убита, как писали полицейские источники “смерть безусловно наступила от чрезмерного насилия” (в том числе кровоподтек на лице, сломано ребро и нанесена колото-резаная рана на шее). А в ночь 9 ноября 1850 года пополудни Луиза Симон-Деманж найдена мертвой в районе Ходынского поля, далеко от дома. В возможном убийстве обвинили ее слуг, подобранных Сухово-Кобылиным и самого 33-летнего дворянина.

Вскоре он был арестован, впрочем, прямых улик против него не нашлось, кроме того, дворовые (слуги) дали признательные в убийстве Деманж показания, и потому через 6 дней заключения он был выпущен из следственной тюрьмы. Однако, согласно записке (было и письмо-обращение) отправленной государю Николаю I, найденной в рукописных архивах ИРЛИ (Пушкинского дома) уже в наши дни, Сухово-Кобылин описывает свои злоключения в течении этих семи дней как испытания избыточные для человека его круга.

Следствие рассматривало три версии убийства. Одна из них – подкуп Кобылин дворовых людей для акта возмездия. Граф Л.Н. Толстой, знакомый Сухово-Кобылина в письме своей тете Т.А. Ергольской описывает ход дела и предположения по-своему, склоняясь к тому, что в убийстве замешана Надежда Нарышкина, которую Деманж застала с любовником очно. И которая 9 декабря того же года, спешно покинув и мужа, и любовника, выехала за границу, в Париж. Там же с 1852 года она находилась в сожительстве с Александром Дюма-сыном, а после смерти своего законного мужа в 1964 официально вышла замуж за французского драматурга и писателя. Свою дочь от Нарышкиной – Луизу – Кобылин смог официально удочерить по российским документам только в 1883 году, когда женщине было 32 года.

Нет смысла рассматривать все версии убийства любовницы Кобылина, они достаточно и “в красках” описаны и прокомментированы в литературе. Опираться на слухи и версии, зная людскую природу в том, что “посудачить” и обсудить других у нас любят во все времена, забывая о собственном несовершенстве, пожалуй, некорректно. Важно, что прямых улик против Кобылина добыто не было, дворовые один за другим сознались в умышленном убийстве французской поданной и были судом наказаны в соответствии с уголовным уложением того времени – с ударами плетьми, клеймением на лице и каторгой. Впрочем, следствие еще дважды возвращалось к пересмотру дела, и осужденные меняли свои показания.

Сама история о убийстве Симон-Деманж до сих пор не раскрыта вполне, что является одним из прецедентов в юридической науке и правоприменительной практике. В 1857 году, спустя 7 лет после события и начала следствия над Сухово-Кобылиным, император российский Александр II наложил резолюцию на мнение правительствующего сената, окончательно снимающую подозрения с Сухово-Кобылина. При этом все подозреваемые по делу (кроме одной умершей в заключении кухарки) были освобождены от уголовной ответственности. Трудно сказать, какая судьба могла бы быть у Кобылина в заключении – если бы он не был обеспеченным дворянином. Есть признание самого Александра Сухово-Кобылина, сделанное незадолго до смерти, цитируемое во всех его биографиях: «Не будь у меня связей да денег, давно бы я гнил где-нибудь в Сибири…».

Заключение в тюрьме как катализатор творчества

Когда в 1902 году престарелый Сухово-Кобылин присутствовал на премьере постановки «Свадьбы Кречинского» в Париже, журналисты и обыватели французской столицы посмеивались – «автор только трех пьес, и всего-то?», а иные язвили в точку: «нет, в России играют только одну пьесу – вот эту, и он 50 лет ждет исполнения второй». В Париже после долгих переговоров была поставлена «Свадьба Кречинского» с адаптированным названием «Женитьба игрока»; несмотря на выдержанную сюжетную линию, французское исполнение осветило другие акценты и впечатления, особенно в финале.

Нельзя сказать, что «Свадьба Кречинского» написана по большей части в тюрьме. Кобылин был освобожден из следственной тюрьмы уже в ноябре 1850 года. Затем был водворен в тюрьму примерно на полгода в процессе “второго следствия” в начале 1854 года. Но говорить однозначно, что сатира стала способом выживания, недостаточно. Разные люди томились в тюрьмах, но не каждый писал пьесы, и тем более никто не повторил творческой судьбы Сухово-Кобылина. Стесненные условия пенитенциарной системы времени «Николая палковича» давили многих революционеров, осужденных к наказанию «по делу 12-го года», однако, в судьбе Сухово-Кобылина соединились несколько (или как сказали бы сегодня) комплекс случайностей и закономерностей. Одна из главных влиятельных – сам характер и принципы автора. Родовая честь и достоинство – как говорил он сам, – были главными ординарами его жизни, мерилами и ориентирами в сравнении с другими, и четко влияли на личные поступки и предпочтения.

Но «худо худу не равно»: следствие по делу Симон-Деманж или как его называл Сухово-Кобылин «плелась российская фемидушка» длилось почти семь лет, но украшал собою тюремные стены Кобылин отнюдь не весь этот срок, а 6 дней в ноябре 1850 года и почти полгода после второго ареста в 1854 году. По распоряжению особой следственной комиссии об аресте с подтверждением указания военным генерал-губернатором А.А. Закревским, Кобылин в ноябре 1850 года препровожден в следственную тюрьму, а в 1854 году содержался уже на военной гауптвахте, где условия много лояльнее. Как писал в дневнике Кобылин: «несчастья хороши уже тем, что вынуждают уйти от суеты».

Поэтому утверждать, что драматург полностью написал свою первую пьесу в тюрьме по меньшей мере некорректно. Хотя бы потому, что пьеса «Свадьба Кречинского» была впервые поставлена в Малом театре (и сразу с аншлагом) 28 ноября 1855 года; эти сведения вполне верифицируемы. Поскольку из дневников автора известно, что пьесу он начал писать в 1851 года, логично предположить, что работа в основном шла вне тюремных условий, но, конечно, второе заключение под стражу в январе 1854 года “способствовало” активной и концентрированной работе и помогло литератору окончательно оформить текстовый материал.

Нельзя и близко сравнивать поносные нравы «инспекторов» режима и охраны в пенитенциарной системе нашего времени с условиями содержания дворянина на гауптвахте в 1850-х годах. Не курорт, не «Сопот», конечно, но писать он мог, почти ни в чем, кроме свободного выхода из перемещения, не нуждался, регулярно получал продукты и свидания, обед получал далеко не тюремные, а от личного повара и из «ресторации», и многое, что требовалось – почти без ограничений. Единственное, что творить в эпистолярном жанре приходилось в четырех опостылевших стенах (не во дворце и не в имении), и спать не на перинах французских, а свидетелями творчества были не близкие и родные люди, а солдаты, охраняющие гауптвахту. Впрочем, по некоторым неверифицируемым сведениям, относились к арестанту очень хорошо, да и мудрено ли – ведь он «не обижал-платил» и за него родные платили.

Творчество в стесненных условиях только развивается – эту истину познали многие творческие люди и литераторы. И декабристы писали в ссылке, и подполковник Лунин в заключении в финской крепости, и художник (декабрист) Лорер активно рисовал в ссылке, в окрестностях Пятигорска. Кобылин же про себя говорил: «голодный, да не в наморднике». Но очень важно понимать эту грань, когда условия стеснены, но не ужасающи, когда люди наказаны, но не измождены. И когда государь император Николай I почил в Бозе в феврале 1855 года, многие государственные деятели восприняли это с надеждой на перемену эпохи; Кобылин был «отпущен на поруки матери – полковницы Сухово-Кобылиной и смог окончательно вернуться домой. А следствие все продолжалось…

То «судебные крючки» пытались цепляться в деле за неточности показаний подозреваемого и свидетеля (разные статусы в разное время Сухово-Кобылина), то искали причин и «совпадений несчастливых» обвинить его в политической неблагонадежности из-за переписки с А.И. Герценом («клеветником России») и Н.П. Огаревым, утверждая, что вина уголовная и вина политическая недалеко друг от друга падают.

Все это время Сухово-Кобылин находил силы характера для личной стойкости и встречал поддержку родных. В то же время он сошелся с философом, мыслителем, и бывшим ротмистром П.Я Чаадаевым – тоже сложной планиды человеком с пафосом высокой гражданственности, и неоднократно имели они, оба в синяках от ударов судьбы, философские, продуктивные беседы. Именно Чаадаеву принадлежит фраза столь актуальная сегодня, сказанная о императорской династии: «дед его говорил – «мне нужны умные», отец – «мне нужны верные», а этот [Александр II] и вовсе не отличает ум от послушания».

Кобылин написал только три пьесы, вошедшие в трилогию «Картины прошедшего», и по отзывам критиков вовсе не равнозначные. Тем не менее в каждой угадывается и его непреклонный характер, и духовный стержень, хоть сам автор и признавался, что человек не верующий. Но это лишь Господу ведомо.

Пьеса «Дело» в окончательном виде оформлена автором уже после отъезда в Париж в 1861 году. До 1881 года была запрещена к постановке. Как часть пьесы «Дело» автором задуман драматический памфлет «Квартет». Текст пьесы существует в различных редакциях: первый вариант, запрещенный цензурой, Сухово-Кобылин издал в Лейпциге в 1861 году тиражом в 25 экземпляров, а в 1869 году радикально переработал пьесу для издания в России. Запрещённая редакция впервые опубликована в 1989 году в серии «Литературные памятники».

Пьеса отчасти перекликается с «Свадьбой Кречинского» по элементам сюжета – судьбы игрока, но в полной мере ни повторяет ее, ни является логичным продолжением. Трагифарс «Смерть Тарелкина» написан еще спустя 8 лет, в 1869 году, когда Кобылину было уже за 52…А поставлена пьеса только в 1900-м…

После выдающихся трудов автор надолго оставил “пьесу” как форму литературного самовыражения, сосредоточившись на изучении и переводах Гегеля и других философов. Бог ведает – трудно знать и тем более бесперспективно судить о делах давно минувших, не быв в них свидетелем – что именно повлияло на уклон Сухово-Кобылина в сторону переводов и философских размышлений. Современникам и будущим поколениям еще предстоит изучить досконально творчество выдающегося человека и его мотивы в разные временные интервалы.

Мы же не лишены возможности гипотетически предполагать, что на творчество позднего Кобылина повлияли несколько значимых факторов.

Во-первых, он видел, что новые его пьесы не ставятся, а отложены. В частности, пьеса “Смерть Тарелкина” (о которой автобиографично написано, что она должна заставить зрителя не посмеяться, а ужаснуться) вызвала невнимание критиков и, по сути, замалчивание рецензий, то есть “встречена незамеченной”. Сколь угодно серьезного дохода от переданной в распоряжение дирекции Императорских театров пьесы «Свадьба Кречинского» Кобылин не имел, несмотря на многочисленные постановки оной, а жил с доходов своих заводов (лесных) – как помещик. Доказав тезис И.С. Тургенева, что литературой в России зарабатывать нельзя. Более того, вторая пьеса «Дело» была запрещена цензурой в России до 1881 года. Та же судьба могла постигнуть и остальные творения талантливого автора. Стоило ли этим направлением занимать время? – возможно, рассуждал А.В. Сухово-Кобылин.

Во-вторых, эмоциональное напряжение, бывшее детерминирующим обстоятельством для творческого порыва постепенно снижалось: судебное преследование окончилось, тяготы и лишения постепенно смягчились. А живя в относительно рафинированной и благополучной Франции острых подножек планиды он уже не получал.

В-третьих, как можно увидеть издалека сегодня, все, что было поставлено при жизни Кобылина, так или иначе вызывало в обществе с одной стороны признание таланта драматурга, а с другой насмешки на манер: «Ах, Россия-матушка! Что ни литератор – все под подозрением». «Вину» с претензией на «убийство» Луизы Симон-Деманж ему критики не забывали никогда. Каково жить с этим знанием и напоминанием в тех или иных формах годами – вряд ли можно такое кому-то пожелать…

В-четвертых, как верно замечал знакомый его – граф Л.Н. Толстой, будущий признанный культурный идентификатор России, «…человек течет, меняется, был зол, стал добр, и наоборот, от этого нельзя судить человека… Ты осудил, а он уже другой», вполне возможно, что приобретая в новых обстоятельствах новый опыт и увлечения, Кобылин сознательно отказался от пьес и беллетристики, когда до 100 лет жизни оставалось уже меньше половины, его больше увлекли сложно-неразрешимые вопросы мироздания, философии, гегельянства. Пытался понять загадочную русскую душу, недомыслие и глупость чиновничьего аппарата всех времен, тайные и явные пружины карьеризма, пиетета перед вышестоящими, и как сказали бы сегодня «коррупционных начал», мастерски и неоднократно описанных М.Е. Салтыковым-Щедриным, а тот – как вице-губернатор двух губерний (в разное время) прекрасно знал предмет.

Да и кто его не знал? Гоголь, Чехов, Лесков, и позже Куприн, и иже с ними, все сии мастера художественного слова писали об одном и том же, да по-своему. И как бы там ни было, драматург сказал свое слово в литературе и истории, да так, что «не вырубить», впрочем, и стезя переводчика у Кобылина тоже состоялась. А.С. Грибоедов писал: чтобы хорошо высказаться, нужно молчать семь лет. И если внимательно проанализировать эту концепцию или логику, осознанно принятую Кобылиным на веру, становится более понятно – почему за всю жизнь драматурга написано только три пьесы, а не 333. Но зато – какие?

Из дневников А.В. Сухово-Кобылина. «Когда ближе, как можно ближе посмотришь на эту матушку-Расею — какая полная и преполная чаша безобразий. Язык устает говорить, глаза устают смотреть», а далее следуют слова еще более жестокие, однако, справедливые: «Богом, правдою и совестью оставленная Россия — куда идешь ты — в сопутствии твоих воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников?». Не понимает этого только тот, кто в этом участвует со стороны власти и ее подхалимов-выгодоприобретателей.

Как литературное творчество сделало Cухово-Кобылина знаменитым

⇔А. В. Сухово-Кобылин в своем рабочем кабинете в Кобылинке.

Почему он написал только три пьесы? Возможно Кобылин, держав форму пристойности, мог испытывать драматический эффект от того, что две последние пьесы не были широко признаны или запрещены на несколько лет. Вот что автор пишет в дневниках: «Из моей здешней долгой и скорбной жизни я мог, конечно, понять, что на российских полях и пажитях растут крапива, чертополох, татарник, терновник для венцов терновых, куриная слепота для мышления, литературная лебеда для духовного кормления и прочий всякий хлам. Лично я обречен с моими трудами литературному остракизму и забвению... Какая волокита: прожить семьдесят пять лет на свете и не успеть провести трех пиэсс на сцену! Какой ужас: надеть пожизненный намордник на человека, которому дана способность говорить! И за что? За то, что его сатира на порок производит не смех, а содрогание, когда смех над пороком есть низшая потенция, а содрогание высшая потенция нравственности». (А.В. Сухово-Кобылин).

Если проследить хронологию творчества Кобылина, становится ясно, что автор писал пьесы примерно раз в 7-8 лет: комедия в трех действиях «Свадьба Кречинского», сюжет которой был взят автором из расхожей тогда истории про беспринципного игрока, написана частично в тюрьме и поставлена в 1854 году. На четвертый год следствия по делу об убийстве временной московской купчихи Луизы Симон-Деманж. Все три пьесы, несмотря на присущие каждой особенности комедийные, хронологические и с элементами трагифарса объединяло – социальное зеркало, развернутое перед чиновником и статским дворянином. Глядеться в которой никому особливо неприятно.

Знаменитым Кобылина сделала «Свадьба Кречинского», это признание было повсеместным. «Расплюев – так просто хорош», – говорили зрители. Не всем чиновникам высокого статуса понравилась воплощенная идея показать дворянина в образе «игрока», «свой- своего не выдаст», но... встречались чиновники и похуже и погаже… поэтому с неудовольствием, но стерпели.

В 1902 году собранием Императорской Академии наук по разряду словесности Александр Васильевич Сухово-Кобылин избран Почетным Академиком. Любопытно, что на том же заседании в почетные академики избран писатель Максим Горький, однако Николай II монаршей властью не утвердил доверие Горькому.

Писатель из-под следствия: не литературный, а жизненный выбор

Обида и отчуждение безусловно имели отпечаток в творчестве Сухово-Кобылина. Однако, всерьез сказать о том, что это был «писатель из-под следствия» нельзя. Много кто был под следствием по разным делам в «постдекабристкую» эпоху, но не каждый писал… Тут не жизненный выбор, а более всего влияет тонкая душевная организация человека. Эмоции, накопленные в душе, драматург – мастер художественного слова сумел воплотить в литературную форму, снабдив – посредством своего дара – развернутым повествованием и глубокой разработкой характеров героев, и с элементами сарказма. В пьесе «Дело» ему особо и не пришлось много выдумывать: многие литераторы пишут из воображения, а этот выдал прямо с натуры, как писатель-описатель.

Сухово-Кобылин «воленс-неволенс» стал родоначальником своеобразного жанра – смеси аллегории и метафоры с сарказмом; этому жанру еще даже нет названия, но возможно появится.

Россию драматург несомненно любил, несмотря на разные эпитеты и про «фемидушку» и про казнокрадство и глупость, и про «страну крапивы» и «чертополоха для венцов терновых», любил, как великий сын, а вот она отзывалась ему мачехой. Его философская работа, переводы Гегеля, публицистика – попытка объяснить не столько мир, сколько Россию.

Но…увлекаясь, мы забываем о мотивах. О том – кто так поступает на манер Кобылина?

Как правило, это обладающие даром эпистолярного жанра неравнодушные, остро чувствующие и чувствительные люди. Которых на несколько миллионов – единицы. Никому из «спокойно-равнодушных» (равнодушие – подлость души) и «сдержанных» или «умных», или «испуганных», не придет в голову ни «вчера», ни сегодня, ни завтра эмоционировать, самовыражаться с неподдельной экспрессией и риском получить возмездие от власти в той или иной форме. Кобылин был таким трибуном. Подвергнут острацизму и опасен для власти не от того, что не любил Родину, а наоборот, слишком ее любил и чувствовал, одушевляя, пропуская через себя, и переживая за нее.

Были и другие. Но зачем рисковать, проявляя себя? Если можно жить спокойно?

C одной стороны, яркие представители человечества не могут иначе, по-другому: «Вы слишком выделяетесь, Кобылин», – говорил ему Чаадаев. С другой – он хотел изменить этот тварный мир. Любой мужчина хочет его изменить, но не любой готов ради этого жертвовать самым дорогим, что имеет.

Именно благодаря кобылиным цивилизация развивается без потери культуры, именно они заставляют задумываться о сути вещей; как у Евгения Шварца в «Обыкновенном чуде» – «И в трагических концах есть свое величие. Они заставляют задуматься оставшихся в живых».

Актуальность драмы сегодня

«Смерть Тарелкина» звучит современно потому, что суд, чиновничество, абсурд власти – это не только вчерашний день, переживаемый по остаточному принципу, а день сегодняшний и завтрашний – что особенно волнительно. При каких условиях будут жить наши дети – не одна мать регулярно задает себе сей актуальный вопрос. А всего-то надобно себя не обманывать. Чтобы понять, что будет завтра – надо посмотреть на «вчера». «Как горько, что в России правду и справедливость надо вымаливать у государя»… Вдумайтесь в эти слова Сухово-Кобылина; многое ли изменилось?

Чиновники в России (и судейские, и следователи, и надзиратели) говорят на одном языке – всегда. Этот язык нужно знать, чувствовать. Чтобы знать и чувствовать – нужно быть одним из них. Кобылин прекрасно знал этот язык, имея опыт статской службы, но он сознательно не принимал его. В этой части непринятия чиновничьей глупости или избыточного пиетета кобылины были и есть – тысячи в России. Другое дело, что сейчас они предпочитают не высказываться…

По той же аналогии обыватели считают глупым человека, который догадывается об их истинных намерениях, но не подчиняется им: примеров полно как в социальной коммуникации, так и в семейных отношениях. Кобылин такой же тип бунтаря, нарушитель устоев, не умеющий вовремя смолчать, как Лермонтов, Пушкин, Лунин… Лермонтов писал «я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть всё огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, — вот что я называю жизнью!». Все это выдающиеся люди, как магнит притягивающие при жизни немало врагов среди обывателей и чиновничества. Про Лермонтова говорили – храбр, но не любим среди офицеров. Про Кобылина могли бы сказать то же.

Все эти люди – гордость России – порода, даже если современники этого не понимают: лицом к лицу лица не увидать.

Два драматурга: Островский и Сухово-Кобылин

Сравнивать деятелей культуры всегда трудно – у каждого свой стиль. Первый написал 50 пьес, второй – три. И А.Н. Островский (чиновник) и М.Е. Салтыков-Щедрин, и Радищев, и Кобылин – все они собирали материал из жизни и поприща. Им даже не надо было ходить «по кабакам» за сюжетами, как в одно время Куприну. Тем не менее у каждого из названных литераторов свой стиль. Но Островский рисует «темное царство» невежественных купцов, взяточников-чиновников, мещан и доживающих свой век паразитов из дворян. В этом смысле С.С. Паратов (Островского, «Бесприданница») и М.В. Кречинский (Сухово-Кобылина) столь же похожи, сколь и различны. Оба автора на фоне «барства» показывают истинную сущность и изворотливость человеческой природы, а Кобылин украшает свои выводы еще и не произнесенной логикой Гегеля: христианство ушло на Запад, а жители Востока не ведали, что человек или Дух свободен как таковой, а раз они сего не знали и не понимали, то и не были осознанно свободны; они знали, что свободен один, поэтому их свобода оказывается дикостью, тупостью, произволом, а этот один как правило, воспитываясь в том же духе, оказывается тираном или деспотом. Как сейчас вокруг.

В то время, как героем-«победителем» у Островского оказывается цивилизованный буржуа, трезвый, умный и безжалостный. Кобылин пишет по-своему: его герой – независимый как он сам дворянин, гражданин, осознанно, хотя и вынужденно вставший перпендикулярно к властной системе, а потому имеющий право на ее критику. Островский намекает на то, что пороки изжить нельзя – они вечны. Кобылин более оптимистичен и действенен: «человечество улучшается, медленно, но улучшает себя».

Но есть ли единственно правильный путь развития, о котором столь много говорят, но мало кто видел? Так называемый прогресс не ведет к свободе и к совершенству, все человечество, да и каждый человек в отдельности – все стремимся к осуществлению своих прихотей. А за это между прочим полагается расплата. В прогрессе общего блага мало. Есть благо одних за счет других. Но общего нет. Такие мысли навевает философское творчество с опорой на Гегеля и А.В. Сухово-Кобылина.

«Буря общественного мнения, которая разразилась надо мной в ноябре 1850 года, вогнала меня в меня самого, и через это началась моя внутренняя жизнь — работа мышления, которое отныне составило все содержание моего Я» (А.В. Сухово-Кобылин).

Но худо худу не равно, и сущее не делится на разум без остатка. Главное, что случилось с Сухово-Кобылиным в страшные дни обвинения, это не столько прозрение относительно устройства российского правосудия, а потребность творчески рассказать об этом миру (людям).

Общество, к которому Александр Васильевич в отдельных ситуациях относился с презрением (некоторые биографы считают, что Кобылин пострадал за гордыню), отомстило ему бесконечным, в века ушедшим шлейфом подозрения. «Судьба, «его незрячий поводырь, упорный в своем стремлении открыть ему глаза, проведет его по коридорам всех судебных инстанций империи — от низших до высших», – размышляет биограф Сухово-Кобылина Владислав Отрошенко в книге «Драма снежной ночи. Роман-расследование о судьбе и уголовном деле Сухово-Кобылина» (М.: АСТ. Редакция Елены Шубиной, 2023).

Могила, которую забыла страна

Последние десятилетия жизни Александр Васильевич Сухово-Кобылин занимался переводами на русский язык сочинений Г. В. Ф. Гегеля, разрабатывал собственную философскую концепцию. В 1899 году Александр Сухово-Кобылин объединил свои философские сочинения в работу «Философия духа или социология». В России только в 1991 года она была опубликована в работе «Учение Всемир: Инженерно-философские озарения».

Есть сведения о том, что в 1871 году А.В. Сухово-Кобылин по совету К. Д. Ушинского устроил в своем имении Новое Мологского уезда Ярославской губернии, куда он приезжал из Франции, учительскую семинарию, существовавшую до 1914 года и выпустившую сотни учителей. После пожара семинария была переведена в Углич (ныне это Угличский педагогический колледж). В Новом сохранились дом и парк усадьбы Сухово-Кобылина.

Умер драматург в возрасте 85 лет 24 марта (по новому стилю) 1903 года в городе Больё-сюр-Мер, Франция.

Но о чем бы человек ни говорил – он говорит о себе. Память Сухово-Кобылина, может быть без избыточного пиетета от властей, но все же в России чествуют. В Ярославской области в селе Новый Некотуз (название-то каково?) создана мемориальная комната, в том же селе библиотеке присвоено имя Сухово-Кобылина. В деревне Кобылинка Плавского района Тульской области установлен обелиск в честь почетного члена Императорской академии, избранного единогласно в 1902 году по разряду изящной словесности. Это лишь малая толика заслуженного признания сыну отечества с высокой гражданской позицией.

Останки драматурга (1817-1903) и его дочери Луизы (в замужестве де Фальтан, 1851-1937) от баронессы Кнорринг (в замужестве Нарышкиной, внебрачной знакомой А.В Сухово-Кобылина, эмигрировавшей в январе 1851 году во Францию, а впоследствии с 1852 года в сожительстве, а с 1864 года жены А. Дюма-сына – автора «Дамы с камелиями» (La Dame aux Camélias)) захоронены сначала в земле на кладбище. Но в 1988 году прах А.В. Кобылина и его дочери Луизы извлечён из могил – закончился оплаченный срок хранения (в сем вопросе о наследниках также немало мистического, удивительного) и запечатан в урну, с установкой в колумбарий (№2, ячейка №9) на том же кладбище. 21 сентября 2009 года в рамках Европейских дней сохранения культурного наследия на кладбище в Больё-сюр-Мер состоялось открытие мемориальной доски, и будет недурно, если появится воля власть предержащих перевезти прах Сухово-Кобылина и захоронить в России к 125-летию (2028) со дня смерти выдающегося драматурга и гражданина. Это признание живительного родника свободы воли и мысли было бы лучшим свидетельством памяти потомков одного из самых оригинальных драматургов русского реализма, великого сына России.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы