Эпизоды войны (1941-1945 гг.)

Георгий Логвинович (08/05/2025)

Москва – 1969

(публикация Константина Акутина и Зои Миллер)

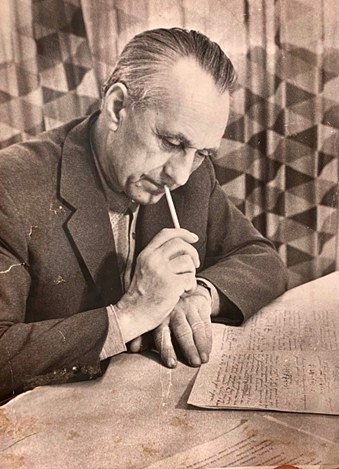

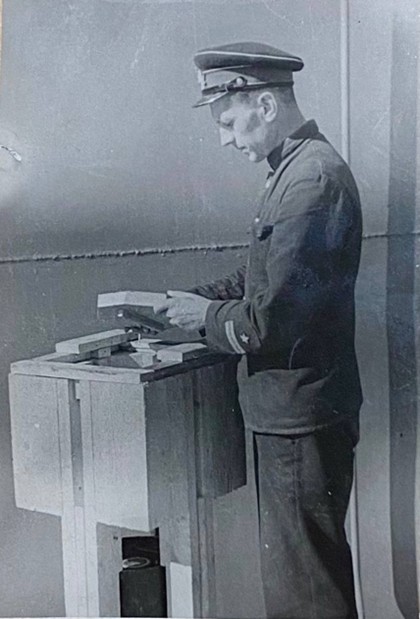

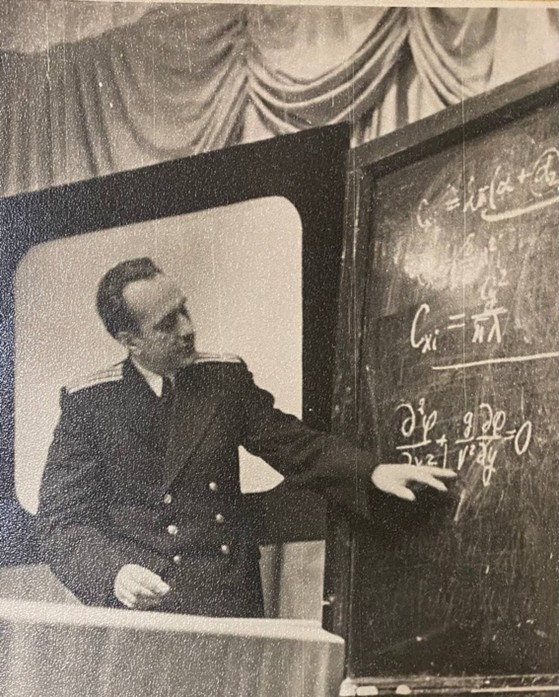

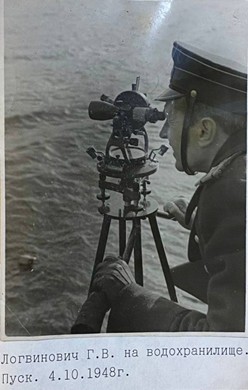

Георгий Владимирович Логвинович

ПРЕДИСЛОВИЕ

Студенты Физтеха боялись развешивать в аудиториях и коридорах свои плакаты перед защитой курсовых и дипломных работ. Вот пройдёт мимо академик Логвинович, задержится на секунду, посмотрит на уравнения гидродинамики, пальцем ткнёт – «тут ошибка». И дальше пошёл. Ужас! Так рассказывал о Георгии Владимировиче Логвиновиче его бывший студент, а ныне профессор ЦАГИ В.В.Вышинский.

В пятнадцать лет будущий академик запатентовал собственной конструкции двигатель внутреннего сгорания для велосипеда. В тридцать лет он придумывал, как от Чёрного моря до Баренцева защитить наши корабли от немецких мин, всё новые и новые модификации которых появлялись на театре военных действий.

Он прожил долгую жизнь и умер в 2002 году. «Дядя Гога» – так называли его у нас в семье. После его смерти рукопись его военных воспоминаний хранилась у нас дома. Для настоящей публикации его вдова Т.А.Мельникова любезно передала нам некоторые фотографии разных лет. Написанная на машинке рукопись была оцифрована. Неизбежно возникающие при этом ошибки были по возможности найдены и исправлены. Авторский стиль сохранён, редактура была направлена на поддержание связности повествования и прояснение непонятных мест в рукописи.

Русский язык меняется, тем более было приятно, например, увидеть в тексте Георгия Владимировича слово «опытовый» — это слово встречается в воспоминаниях кораблестроителя А.Н.Крылова: «опытовый бассейн» для испытания моделей судов был у него в Санкт-Петербурге уже в конце 19 века. Слово это редкое, но в профессиональной среде инженеров оно и теперь в ходу.

Необходимые факты биографии академика Г.В.Логвиновича представлены в интернете, мы не будем их здесь повторять. Пусть рассказ будет о том, чего там нет. Вот ссылка на интересный и подробный биографический очерк:

***

«Стрекулистки» – так, улыбаясь и шутя, именовал нас с сестрой наш дядя Гога, двоюродный брат отца. Дядя Гога приезжал к нам в гости в Дубну, был сдержан, немногословен. Его безукоризненные манеры и весёлая чертовщинка в уголках умных и внимательных глаз. Он гасил свой смех, сжимая подрагивающие губы, а глаза улыбались нам.

Он необыкновенно располагал к себе. Мы, дети, чувствовали себя с ним совершенно свободно и не стеснялись при нём безобразничать и хулиганить. Оттого и были «стрекулистками», по его мнению.

Зима 1970 года. Волга в Дубне подо льдом. За окнами трескучий мороз. В выходной день ещё потемну мы выходим с лыжами во двор, лес и лыжня начинаются почти от дома. С отцом, сестрой и дядей Гогой мы отправляемся на какой-то немыслимый круг бесконечной лыжни, откуда, казалось, нет возврата. В конце концов я уже не чувствую руки-ноги, дядя Гога при свете наступившего утра дотаскивает меня на палках до дома. Мы отогреваемся, пьём чай со свежими бубликами. Дядя Гога говорил: «Вот тор, то есть, бублик. А внутри него дырка от бублика. Видите?».

Он отламывал кусок бублика с маслом и с аппетитом прожёвывал его.

- А теперь? Видна дырка?

- Да.

- А теперь? – он отъедал очередной кусок, от бублика оставалась половина.

- Да, видна.

От бублика оставалась уже четверть.

- Видна дырка?

- Немного.

Ещё пара кусков и бублик исчезает.

- Где бублик?

- Ты его съел.

- А где дырка от бублика?

- Не знаю.

- Но ведь была. Не могла же просто исчезнуть!

Дырка от бублика и её исчезновение – это загадочно. А то, что дядя Гога академик, моряк, изобретатель – что нам, детям, до этого? Его теория каверны и кавитации, знаменитая торпеда «Шквал», которая шла под водой с немыслимым грохотом и физически невозможной скоростью – как мы могли что-то об этом знать?

Медленно мелет мельница богов. Незнание тоже необходимо. Знание не может прийти на пустое место. Незнание и дырка от бублика должны всё подготовить и взрыхлить почву. Чтобы плоды созрели и нивы заколосились. Прошло пятьдесят пять лет. С одной стороны – много, с другой – один миг. Всё живо и горячо. И можно снова заглянуть в прошлое в попытках понять настоящее.

Дырка от бублика – дурацкая шутка, подтрунивание над детьми малыми? Не всё так просто. Как передавать знания, найти контакт и точки соприкосновения? Просто чем-то заинтересовать. Жизнь парадоксальна, и дырки от бубликов – они повсюду. Мы учимся, на это вся жизнь уходит. Это единственный способ сохранения человечества как цивилизации: непрерывная передача знаний во всей полноте от поколения к поколению. И нужна на это чёртова прорва времени. Так и получается, что только теперь понимаешь, с кем чай-кофе пили и логические задачки решали. И какое великое это дело: встать вровень со временем, эпохой, чему-то научиться и стать способными в конце концов оценить невыдуманное значение явлений и масштаб людей.

***

Был дядя Гога академиком украинским, а не АН СССР. Теперь это выглядит странно. Какое отношение он мог иметь к Украине? Понятно, что это было оформлено, как одновременная работа и в ЦАГИ, и директором института гидромеханики АН УССР. Вот такая была в СССР своя академическая кухня, теперь подзабытая. Может быть, ему по заслугам полагалось академическое звание, а места в Москве для него не было. Или секретность его работ каким-то образом тут оказывала влияние. Сейчас трудно об этом судить.

Он жил в Москве у Большого театра, это был прекрасный дом, полный удивительных вещей, связанных с его работой на море и на суше, и с жизнью известной оперной певицы, его тёщи В.Н. Петровой-Званцевой.

В этом доме бульон нам подавали в бульонницах тонкого фарфора. Я не знала, что делать со своей, как из неё есть, тянула время, ела пирожок с рисом, исподволь смотрела за взрослыми. Но к еде никто не приступал, потому что всё внимание было обращено на дядю Гогу. Он что-то говорил про медианы и центр тяжести треугольника и при этом прилаживал к горлышку коньячной бутылки конструкцию из двух сцепленных зубьями вилок и спички. Вилки висели на спичке, спичка опиралась на край горлышка бутылки, дядя Гога пальцем трогал это сооружение, заставляя его плавно покачиваться в воздухе.

***

Жена дяди Гоги Татьяна Николаевна Званцева умерла в 1995 году, они прожили вместе 58 лет.

Через некоторое время задумал дядя Гога снова жениться. Что с успехом и осуществил. Татьяна Алексеевна Мельникова, его вторая жена, рассказывает:

«Подали мы заявление. А тут оказалось, что Георгию Владимировичу надо быть на конференции в Киеве. Я пошла в ЗАГС просить, чтобы нам дату бракосочетания перенесли. Сердобольные сотрудницы всё сделали и спрашивают меня:

- А он прийти-то сам сможет? Ведь 82 года всё-таки!

Я им отвечаю, что он придёт, но позже, потому что после конференции ещё собирается на Кавказе неделю на лыжах покататься».

***

Перед нами воспоминания дяди Гоги о войне, на которой ему, инженеру и морскому офицеру, было около тридцати лет. На календаре теперь май 2025 года, 80 лет Победы. И одиннадцать лет событиям на Украине, четвёртый год смертельной схватки нашей страны со стоглавым чудовищем, унаследовавшим все родовые черты своего прямого предка – немецкого нацизма. Масштабы этих двух войн уже вполне сопоставимы по длительности, по вовлечённости материально-технических ресурсов, по количеству вооружения, по расходу патронов и снарядов. Только ведётся нынешняя война небольшой частью русской армии, ограниченными человеческими силами.

Всё, что есть нового, придуманного, изобретённого, превращается в такое время в оружие. Оно разрабатывается, куётся денно и нощно. Знания, технологии – всё идёт в дело и меняет поле боя до неузнаваемости. Так было в Великую Отечественную войну, это мы видим каждый день и сегодня. То, что было фантастикой вчера, сегодня обрушивается нам на голову смертельным огнём и железом. Мы видим фронтовое небо и стаи дронов – чем не «Страж-птицы» из рассказа Роберта Шекли? Мы видим дороги, затянутые антидроновыми сетями. Завтра мы будем жить в городах под защитными решётками и ходить в проволочных сетках, как герои романа А.Беляева «Властелин мира»? Вот что Беляев писал про дроны сто лет назад:

«Американская техника уже значительно овладела способом управления аэропланами по радио, и они могли пролетать большие пространства без летчиков, по установленному в месте отправки направлению, и автоматически сбрасывать разрывные снаряды большой разрушительной силы на заранее определенном месте».

(А.Беляев, «Властелин мира», ч.2, гл.9, 1926 г.)

Футуристические картины будущего и реальное поле боя становятся неразличимы. Беспилотные летательные аппараты в три эшелона по высоте, с искусственным интеллектом, действующие роем – это будет уже завтра. Послезавтра будут костюмы-невидимки для каждого солдата. На следующей неделе лазерные пушки с неба будут резать оптоволоконные кабели FPV дронов. Ещё через неделю летающие квантовые компьютеры будут знать каждый булыжник на Украине и держать в памяти личное дело каждого солдата с распознаванием его внешности и особенностей поведения.

К чему я всё это? Я хочу сказать, что воспоминания о войне Георгия Владимировича Логвиновича сегодня как нельзя более нужны, своевременны, востребованы. Всё повторяется. Он решал военные задачи. Он придумывал конструкции, вёл расчёты, создавал чертежи, брал в руки инструмент и доводил дело до работоспособного изделия. Был на своём месте наряду с нашими создателями танков, самолётов, кораблей, артиллерии.

Сегодня русский флот заперт в черноморских бухтах, но дядя Гога пишет, что и в 1944 году выйти за боновые ограждения было смертельно опасно. Тогда нужно было защищать корабли от мин, торпед и бомб. Сегодня добавились крылатые ракеты и беспилотные катера. Задача усложнилась многократно. Уже понятно, что сегодня самый современный авианосец не более, чем удобная крупная цель, уничтожаемая одной ракетой. Скоро флот изменится кардинально. Мы должны не отставать. Мы должны вырваться вперёд.

Кроме армии и флота, у России есть ещё два союзника: физика и математика, с умелыми руками вкупе. Хочется сказать: «Вставай, дядя Гога! За дело, за работу! Ты же наш украинский академик, в конце-то концов! Заминируй подходы к Кинбурнской косе так, чтобы черноморский бычок с одесского Привоза хвостом вильнуть не мог. Перекрой фугасами русло реки под Херсоном так, чтобы птица не то, чтобы до середины Днепра не долетала, а так, чтобы и четверти пути ей было много!

Как противостоять врагу? Пусть каждый будет на своём месте делать своё дело. Надо засучить рукава и решать военные задачи. Нужен нам сегодня дядя Гога и такие, как он? Ещё как!

«Наши мёртвые нас не оставят в беде». И восемьдесят лет назад, и сегодня идёт схватка с коварным врагом. Она ведётся с паяльником в руках и гидродинамическими расчётами, с осциллографом и суперкомпьютером. И что с того, что поначалу всё на коленке, из подручных материалов, и нет почти ничего, всё надо создавать, выдумывать, запускать, чтобы летало, плавало, било в цель? Так и надо, испокон веку так было, есть и будет! Давай, дядя Гога, вдохновляй с того света молодых русских изобретателей, вразумляй командиров, дай нам ума и сил победить.

Зоя Всеволодовна Миллер

ВСТУПЛЕНИЕ

В апреле 1965 г. ко дню 20-летия Победы редакция нашей лабораторной стенгазеты попросила меня написать заметку с воспоминаниями. Я вечером попробовал, но из этого ничего не вышло, получилось очень длинно. Однако попытки эти всколыхнули былое, мне самому было интересно и приятно попытаться вспомнить ту эпоху, товарищей, обстановку и дела тех времён. С ходу было написано несколько первых абзацев. От продолжения отвлекли текущие дела, и рукопись эта долго лежала в письменном столе.

Года три спустя, под настроение работу немного продолжил, но повседневная напряжённая жизнь снова отвлекла от воспоминаний, ими серьёзно я не собирался заниматься.

Наконец, уже в этом 1969 году я прочитал воспоминания руководителя флота военных лет адмирала Н.Г. Кузнецова. В его книге осталась совсем неосвещённой огромная научно-техническая работа, проводимая на Флотах и в промышленности под руководством минно-торпедного управления ВМФ (МТУ). Это управление возглавлялось во время войны капитаном I-го ранга, а потом контр-адмиралом Н.И. Шибаевым, человеком, обладавшим огромным авторитетом и пользовавшимся нашим общим уважением.

Ожесточённая и героическая борьба с минами противника развернулась в годы Отечественной войны на всех морях и на флотах. Эта битва была выиграна нашими моряками, инженерами, рабочими промышленности и учеными. Штаб минной войны в МТУ по тральной части возглавлялся инженер-капитаном 3 ранга М.К.Кокоревым, по минной – инженер-капитаном 3 ранга Ш.Г. Алавердовым. Начальником торпедного отдела в то время был капитан 2 ранга Б.Д. Костыгов. К торпедным делам в годы войны я имел мало отношения, но зато в послевоенный период мне много лет довелось служить под начальством Б.Д. Костыгова, снискавшего авторитет и уважение как руководитель "шибаевского типа". Позже мне довелось работать с Б.Д. Костыговым в Научном Совете академика А.П. Александрова.

В отделы МТУ были собраны опытные офицеры, военные инженеры и ученые. Во время войны крупные вопросы приходилось решать быстро и оперативно. Практиковалась система ответственных командировок на Флоты, где вместе со специалистами минно-торпедных отделов флотов, боевых кораблей и предприятий промышленности решались важные проблемы минной войны. В кратчайшие сроки разрабатывались новые виды морского оружия и методы борьбы с техникой врага. Всю войну я состоял в штате отдела МТУ, возглавляемого М.К. Кокоревым, но в Москве провел лишь считанные месяцы. Годы войны прошли на флотах, в разработке и испытаниях нового оружия.

Войну я окончил в звании инженер-капитана. Рассмотрение минно-тральных дел редко восходило на уровень главнокомандующих, министров, руководителей Партии и Правительства. В государственном Комитете Обороны мне довелось быть раз или два в связи с запуском в производство Авиационной плавающей мины (АПМ) в 1942 г. Но, может быть, именно и интересно на все события тех лет посмотреть "снизу" с точки зрения офицеров и инженеров, непосредственно участвующих в создании и применении нового "малого" оружия. Полезно проанализировать эту работу, ее успехи и промахи.

Всю трудовую жизнь довелось мне заниматься созданием новой техники для обороны страны, но никогда, ни я сам, ни мои товарищи не располагали достаточными средствами для быстрой и эффективной реализации своих идей. Правильна ли была такая организация? Как следует организовать в масштабе страны тысячу тысяч сравнительно мелких разработок, определяющих в конечном счете научно-технический потенциал?

После Испанской войны у нас в оборонной промышленности проводился сильнейший "нажим" на разработку нового оружия. В ОКБ-239, где тогда я работал, было собрано много молодых инженеров. Отдельные конструкторские группы возглавлялись главными конструкторами объектов, каждый из них был ответственен за разработку того или иного образца контактных и неконтактных тралов и новейших по тому времени мин. Разработка каждого объекта и его тактико-технические данные определялись специальным Постановлением Правительства. Сроки были очень жесткие – 1,5-2 года. Я работал в должности главного конструктора объекта. К началу войны оказались почти законченными лишь две или три темы. Не поспели!

1. НАЧАЛО

Перед войной в ОКБ-239 я руководил разработкой противоминного тихоходного охранителя (ТОК) для вспомогательных кораблей Военно-морского Флота. Государственные испытания были назначены на июнь-июль 1941 г. и должны были проводиться на минном заградителе "Мурман" Северного Флота. Шестнадцатого июня со своим ближайшим сотрудником, инженером Константином Михайловичем Барляевым, я прибыл в Мурманск.

Нас принял начальник минно-торпедного отдела флота капитан первого ранга Михаил Михайлович Бубнов, очень подвижный и энергичный толстяк. Разговор о том о сём (мы уже раньше были знакомы), затем говорит: "Приказ о госиспытаниях получен, но сейчас флотские учения дней на 10, а потом... кто знает, что будет потом... вы где базироваться будете? На корабле? Правильно! Что нужно будет, заходите, поможем".

На м/з "Мурман" ранее мы с Барляевом проплавали четыре месяца в 1939-40 гг. С командиром Шевердяковым и офицерами были хорошо знакомы. Тут оказалось, что Шевердякова с «Мурмана» перевели командиром на эсминцец "Громкий". На "Мурмане" полно курсантов, их руководитель занимает бывшую мою каюту (ещё раньше, каюту Кренкеля; "Мурман" вместе с "Таймыром" снимал папанинцев с льдины). Нас поселили в старшинскую каюту под полубаком.

Над бухтой часто летают немцы. 18 июня – приказ по флоту: обстреливать немецких разведчиков боевыми снарядами... Корабли флота в боевой готовности. Идут учения.

Вечером 21 июня "Мурман" и "Громкий" стоят в дежурном звене в Екатерининской бухте у пирса против Штаба Флота. С Шевердяковым долго ходим по пирсу, говорим про Москву, про Север. Он приглашает к себе в салон, пьём чай, возвращаемся за полночь. Уже началось 22 июня 1941 года.

***

Ночью боевая тревога. Выбрали якорь, снялись с швартовых. Утро встретили в Оленьей губе на якоре. Небо покрыто белёсыми ровными облаками, солнца не видно, который час? – день или ночь? (полярный день, солнце над горизонтом круглосуточно. – З.М.). Поблизости на якорях стоят две подлодки и какой-то транспорт. Что-то видимо случилось важное. Комиссар, да и командир ещё ничего не знают. Часов в семь к борту швартуется буксир. Забирают курсантов, грузят ящики с боевыми снарядами.

По корабельному расписанию в 12:00 садимся обедать. Последние известия: "...На западном фронте сбито..." Пауза. Голос диктора: "Сейчас будет говорить Председатель Совнаркома В.М. Молотов... началась Великая Отечественная война...".

В кают-компании отчаянные дебаты. Молодёжь с жаром уверяла, что месяца 2-3 и от фашистов полетят перья! Старшее поколение, командир и комиссар, на то же самое клали года 4-5! Я вдвое меньше.

***

По приказу Штаба мы вооружили «Мурман» нашим охранителем. Меня вызвали в штаб. Баркас огибал скалистый мыс при входе в Екатерининскую бухту. Немного в стороне низко пронесся немецкий асс.

Вооружив корабль и получив документы в Штабе, мы с Барляевым возвращались в Москву. По дороге уже чувствовалось дыханье войны – эшелоны, плохо с продовольствием. Становился ясным огромный и трагичный размах бедствия.

2. КРОНШТАДТ

В нашем ОКБ царила растерянность. Его начальник Поцуло не знал, что делать. Директор завода Сумин налаживал производство фронтовых боеприпасов. Мне казалось нелепым торчать в Москве.

В нашем ОКБ царила растерянность. Его начальник Поцуло не знал, что делать. Директор завода Сумин налаживал производство фронтовых боеприпасов. Мне казалось нелепым торчать в Москве.Наш охранитель был принят на вооружение ВМФ, я упросил начальника Минно-торпедного управления ВМФ капитана первого ранга Н.И. Шибаева командировать меня на Балтику руководить вооружением кораблей флота.

В то время в Кронштадте было тихо, вражеские самолёты не показывались. Но с моря приходили корабли – жертвы взрывов немецких мин в параванах (минных тралах, прикреплённых к носовой части судна. – З.М.). Помнится крейсер "Максим Горький", у него по 60-й шпангоут был оторван нос. Наши специалисты перед войной недооценивали свойства немецких мин взрываться при подсечении их параваном. В результате взрыв 300 кг тола в 20 м от борта приводил к тяжёлым повреждениям, иногда к гибели.

На Морском заводе кипела работа и денно, и нощно, моряки и рабочие ремонтировали и вооружали корабли. По моей линии работы были развёрнуты на двух с лишним десятках кораблей. Встретил инженера нашего ОКБ Г.Ф. Шуклина, он трудился над катерным параван-тралом.

22 июля немцы стали бомбить Москву. Костлявая рука врага лезла к самому горлу нашей Родины.

16 августа мне было предписано отбыть в Мурманск, там что-то не ладилось с охранителями. Прямого сообщения Ленинграда с Мурманском уже не было. Из Ленинграда в Москву поезд шёл по Савёловской дороге очень долго. Была воздушная тревога, поезд стоял в поле. Кругом казались мирными поля, деревни. В Москву приехали 23 или 24 августа. Получил задание на короткое время вернуться в Кронштадт, затем в Мурманск. Сообщение с Ленинградом прервано, немцы заняли Мгу. В Управлении меняют документы: поездом в Архангельск, самолётом в Мурманск.

3. СЕВЕР

В Архангельске в первых числах сентября встречаю бывшего офицера НИМТИ капитана 2 ранга А.С.Шапиро – он теперь флагмин Беломорской военной флотилии. Перелёт в Мурманск быстро оформлен. Сижу четыре дня на аэродроме в Лахте: то нет погоды, то нет гарантии, то нет и того, и другого. Экипажи двух "Каталин", на которых мы должны лететь, ловят в озере раков и по 10 раз в день заводят моторы. На сухопутном аэродроме облётывается МИГ... Налёт «Юнкерсов», наши И-15 тщетно пытаются догнать уходящий в небо Ю-88.

Тринадцатого взлетаем. Я стою за пилотскими креслами, в передний фонарь хороший обзор. Наши лодки делают круг над лесом, летят вдоль восточного берега Белого моря, пересекают его горло на высоте метров 150, снижаются и, буквально почти касаясь реданами чахлых кустов, несутся над Кольским полуостровом. Тундра, болота, озерца. Гуси и утки, хлопая крыльями, пытаются убежать от самолётов. Зелёная, живописная, бескрайняя пустыня.

Впереди сине-зелёные горы. На земле – обломки «Дугласа» – добыча «Мессеров». Переваливаем через хребет, идём на посадку в губу Грязную. Шесть Хенкелей бомбят наш гидроаэродром. Разрывы совсем близко, а гидросамолёты ещё бегут по воде.

***

Бубнов страшно озабочен, фронт на западной Лици прорван, Гитлер приказал к 25 сентября взять Мурманск! Здесь совсем не до меня и не до охранителей. У мыса Мишукова военные транспорты выгружают технику и пехоту, оттуда идёт дорога через сопки к фронту. Очень скоро гитлеровское наступление захлебнулось. Парашютный десант угодил в расположение наших частей, подтягивавшихся к фронту, и был расстрелян в воздухе. То место, кажется, называли "Долиной смерти".

Мне Штабом поручается руководить вооружением полутора десятков кораблей. Работы ведутся на заводах тралового флота. Ежедневно по несколько раз налёты. "Хенкели-111" парадным строем штук по 60 выходят из-за сопок левого берега Кольского залива. Их сопровождают "Мессеры". Бомбардировщики расходятся по тройкам и бомбят всё кругом. Зенитки устилают небо разрывами. Наших самолётов мало, и они старые. Английские "Харрикейны" слабы. "Мессеры" ведут себя нагло, один пронёсся вдоль главной улицы на высоте верхних этажей и ушёл с переворотом.

Пока разрушений и пожаров ещё не очень много. На заводе по воздушной тревоге все с огромной резвостью разбегаются по щелям. Несмотря на всё, работа на кораблях идёт успешно.

***

Несколько слов о технике. Охранитель от мин ТОК был создан по новой оригинальной, предложенной нами схеме. Он состоял из двух тросов, закреплённых у форштевня с правого и левого борта. Эти тросы в ходу натягивались почти горизонтально двумя решётками, которые отводились за счёт гидродинамических сил, возникающих на их лопатках. Якорная мина захватывалась за минреп тросами, отводилась к решёткам и здесь, либо минреп перерезался резаками, либо (теоретически) мина могла без подсечения сбрасываться, поскольку решёткам была придана сходящаяся к тралчасти форма. Помимо тралящего троса охранитель имел ещё два стабилизирующих или регулирующих троса, закреплённых на борту. Сам охранитель был очень прост и с успехом изготавливался на местных заводах. Однако вооружение корабля осложнялось необходимостью установки шпирона. Ещё перед войной, разрабатывая охранитель, мы исследовали кинематику и динамику движения затраленной мины. В результате был выработан метод определения точки крепления тралящих частей охранителя к кораблю так, чтобы захваченная мина при склонении не ударялась в борт. Метод расчёта был разослан всем флотам. Этот расчёт требовал знания конфигурации носовых шпангоутов и вообще был довольно кропотлив. Результат расчёта обычно сводился к тому, что точку крепления тросов приходилось выносить вперёд на 3-4 м и погружать ниже киля на 0,8-1,0 м. Для этой цели корабль вооружался шпироном – фермой-стрелой длиной до 7-8 м, который опускался в воду и удерживался тросом (топенантом) при работе охранителя. В походном положении шпирон поднимался вверх. Конструкция шпирона должна быть достаточно прочной, удобной в эксплуатации, не мешать якорю и обладать малым сопротивлением ходу. Изготавливаться шпирон должен из подручных материалов и местными средствами. Позднее, к этому же шпирону крепился гидроакустический трал. В целом вся операция по вооружению корабля требовала индивидуального проекта и занимала довольно много времени. Я был занят на заводе с раннего утра и уходил только спать. Каждый корабль приходилось испытывать, и далеко не всё обходилось благополучно.

Помнится, вооружали мы военный транспорт "Циолковский" водоизмещением 5-6 тысяч тонн. Шпирон был изготовлен из старых грузовых стрел, имел длину 8,5 м, базу у форштевня около 1,5 м и удерживался мощным топенантом. Пошли на испытания, спустили шпирон. Ход узлов 5, всё нормально. Поставили охранитель. Ход малый, всё внимательно осмотрел, ничего подозрительного нет. Поднялся на ют к командиру. Под нами палуба с сухогрузными трюмами и впереди две спаренные мачты с мощными грузовыми стрелами. Прибавляем ход. Восемь узлов, всё нормально. Десять – начались крутильные колебания корпуса корабля, с мостика видно, как мачты перекрещиваются. Бегу на полубак. На глазах размах колебаний труб шпирона возрастает, и всё сооружение ломается как карточный домик. Скандал страшнейший! Позднее специальными расчётами и измерениями было выяснено, что собственные частоты колебаний шпирона совпали с частотой пересечения лопастью винта ахтерштевня, и возник резонанс. В дальнейшем пришлось усовершенствовать расчёт. Больше аварий ни на одном флоте не было.

***

Я несколько дней базируюсь на "Мурмане". Палуба заставлена минами. Предстоит их постановка, я должен испытать охранитель в действии. Мы у Зелёного мыса грузим уголь корзинами, по старинке, но под музыку и песни Шульженко. Поздняя осень, но ясно и солнечно, всё кажется мирным. Вдруг боевая тревога, треск зениток. Выбегаю на спардек... Череда оглушительных взрывов, на голову сыплются куски угля, всё в чёрной пыли, и сверху потоки воды. Оказалось, немец с высоты около 4.000 м положил цепочку бомб с интервалом метров 30-40, их линия пересекла корабль. Три попали с правого борта в кучи угля на причале, две – в воду с левого борта. Ни один человек даже не ранен, ни одной царапины кораблю, двух матросов слегка засыпало углём.

В другой раз мы испытывали тральщик, переоборудованный из рыболовного траулера. Маневрируем вблизи о.Кильдин. Свежий ветер, довольно крупная волна. Заел шпирон, темнеет. Наш тральщик развернуло лагом к волне, дрейфуем, пытаясь распутать тросы... боевая тревога! Шесть "Юнкерсов" с воем пикируют. Кругом разрывы, фонтаны воды заливают палубу. Одна бомба прошла навылет: прошила полубак, не взорвалась, пробила борт под якорным клюзом, вышла наружу и ушла на дно.

Некоторые вояки утверждают, что им не страшно во время бомбардировок. Когда "Юнкерс" с воем пикирует, почти видно пилота, когда медленно отделяются бомбы... ему нипочём! К таким "героям" я не отношусь. Сколько помнится, у меня слегка дрожали колени и мокрый холодок проходил по спине... Однако, как показал опыт, можно сохранять самообладание и делать своё дело, можно делать вид, что всё нипочём. Это можно и, видимо, иногда нужно.

***

Вернулись в Мурманск. Был в городе на почтамте, возвращаюсь в порт. Дождь. Настроение мрачное. Писем давно нет. На площади «Пять углов» голос из репродуктора: " ... Наши войска оставили город Харьков...". А у нас внешне всё обыденно. В плохую погоду даже немцы летают мало. Мысленно представляется, как там, на российских равнинах, полчища чёрных танков бешено рвутся к нашим центрам! Мы в кино видели довоенную картину "Танкисты" – как всё это наивно выглядело.

Мне казалось нелепым столь спокойное прозябание. Дошли слухи об эвакуации нашего ОКБ в Петропавловск. Решил туда не ехать, написал Сумину и Шибаеву: "Прошу отпустить на фронт, отказываюсь ехать в тыл".

Приказ об осадном положении Москвы. Там происходит что-то грозное. Ленинград в кольце, наступает зима.

В этот период довелось мне несколько дней провести на м/з "Мурмане", который стоял в Оленьей губе. Мы с офицерами по карте-десятивёрстке Подмосковья следили за наступлением немцев на Москву. Я начал курить.

***

В Мурманске я познакомился с армейским военным врачом (забыл его фамилию). Он вернулся с фронта, и мы условились встретиться вечером; был спирт и какие-то консервы. Пока готовили ужин, неожиданно с середины передачи включилась радиотрансляция. Диктор перечислял дивизии немцев под Москвой. В первый момент замерло дыхание – неужели оставили Москву?! Оказалось, наши перешли в наступление. Разгром немцев под Москвой!!!

***

Получена шифровка Шибаева, я с 6-го ноября I941 г. на военной службе, старший техник-лейтенант. Обмундировываюсь. Бубнов представляет к назначению на должность в МТУ СФ. Из Москвы сообщили, что я в штате МТУ ВМФ.

Новый 1942 год встречаем в Мурманске у Мечникова, Нормеца и Гуриева. Они, тогда еще гражданские инженеры, занимали комнату на верхнем этаже жилого дома. Играем в преферанс, пьем чай из столовой, закусываем моим доп. пайком (спирта нет). В соседней комнате жили мобилизованные девушки. Одна из них стояла у меня за стулом, и я ей монотонно за игрой рассказывал всякие небылицы. Она безмолвно слушала и, казалось, верила. Усомнилась лишь в том, что местные олени сами на мясопункт свое мясо сдают.

***

Капитан 2 ранга Барсуков, с ним начальник штаба Беломорской бригады траления, ещё командир одного из тральщиков и я 18 января 1942 г. едем поездом в Архангельск. Поезд идет по новой дороге через станцию Обозерская. Мы в шинелях, под Архангельском 35-ти градусные морозы. Наши вещи повезли кругом, мы пешком переходим Северную Двину. Огромная река скована льдом, но фарватер поддерживают шириной 10-15 м. По нему плывут льдины, и парит черная вода. Для перехода через фарватер на плавающую льдину перебрасывается доска, балансируя быстро переходишь на льдину. На эту же льдину с другой стороны тоже дают доску – так по очереди пешеходы перебираются на ту сторону! Как падают в ледяную воду я не видел, видимо, это не очень приятно.

Штаб бригады помещался на колесном старинном пароходе "Володарский". Стоял он в Соломбале. Меня определили при штабе, задачи те же. Офицерские каюты выходят в кают-компанию. Поэтому для всех назидательно, когда командир бригады капитан первого ранга Белов монотонно и нудно отчитывает виноватых. Из "нимтийцев", кроме Барсукова здесь еще Бородько – флагмин бригады, и Городничий – командир отряда минных заградителей.

Живу в каюте с флагмехом бригады Перловым. В тяжелейших условиях голода и холода Соломбальские рабочие изготавливают охранители и шпироны. Проектирует Ленинградский судморпроект, там в совместной работе познакомился с инженерами Красноперовым и Кентом. Корабли бригады замерзли далеко на реке. Как-то в феврале мне довелось километров 15 добираться по Двине в метель на корабль Городничева. Какая прелесть попасть после этого в теплую товарищескую кают-компанию! За зиму работа сильно продвинулась.

***

Помнится, в конце зимы или в марте мы с Перловым узнали, что можно с центрального телеграфа звонить в Москву. Вечером отправились. Москва мне ответила, что абонента не существует. Видимо, лицо у меня посерело, телефонистка сжалилась и сказала, чтобы зашел завтра, она наведет справки. Завтра оказалось, что изменили номер. Говорил с женой.

Мне комиссаром было поручено сделать доклад офицерам о войне с Японией. Много сидел в библиотеках. Материал о тех краях совсем скудный. Как мало мы знаем. Газетные вырезки у меня долго хранились и после войны.

В Архангельске много иностранных моряков: британцы, американцы и пр. Есть офицерский клуб, и в нем ресторан. Пускают иностранных офицеров и нас по специальным билетикам. Когда оркестр исполняет их национальный гимн, полагается вставать, а мы гимны-то не знаем. Конфуз!

Приближается весна. Наблюдаю как ледокол "Ленин" взламывает полутораметровый лед реки, освобождая замерзшие пароходы. Мощное зрелище.

В начале мая река против города очистилась ото льда. Какая огромная! На противоположном берегу океанские пароходы кажутся игрушками.

В середине мая выходим в море испытывать оборудованный тральщик. Льда вблизи нет, светит солнце. Тихо. Уф, как приятно!

Пишу я это спустя 23 года, и все же очень многие моменты остались в памяти до мельчайших подробностей, штрихов, ощущений… На фронтах видимость затишья. Немцы зализывают раны. Мы готовимся их зажать до конца. В Архангельске войны не видно, но рабочий народ трудится стойко в тяжелейших условиях.

***

В конце мая я ушел с тральщиками тралить Кандалакшский залив. Три корабля. Я на флагмане, это 32-й тральщик, командир старший лейтенант Дугладзе.

Выход в море из Архангельска проходит через узкий рукав Маймаксу, фарватер проложен зигзагом, и возникает впечатление, что корабль идет носом прямо на берег. Переход морем прошел без приключений. Вышли в район, поставили тралы и все мои охранители. Работаем нормально, но мин пока нет. Ночевали на якоре около небольшого островка. Утром на заре с берега слышно токование тетеревов – им плевать на войну. Мы с флагштурманом и одним матросом решили следующую ночь высадиться с мелкокалиберной винтовкой пострелять петухов. Не вышло.

Вечером по радио было приказано вернуться в Молотовск и поступить в распоряжение командира ледокольного отряда Белоусова. Пошли. В штурманской рубке я ради практики занимался проложением курса. Пришли ночью. Штаб отряда был на борту ледокола «И.В.Сталин». Его кают-компания после тральщика показалась роскошной. Нам поставлена задача: обеспечивать тралением проводку англо-американских кораблей (27 вымпелов!) от м.Терско-Орловского в Архангельск. Состав отряда: ледокол "И.В.Сталин" (флагман), ледорез "Дежнев", вспомогательный ледокол "8" и наши три тральщика. Вышли рано утром, море спокойное. Командир приказал проверить тральное вооружение и провести тренировку проводки за тралами. Однако продолжалось это недолго, мы намотали трал на винт. Нам был оставлен в/л "8"; часа через два автогеном срезали тросы. Ледокол "8" пошел старым курсом к западному берегу и к o.Сосновцу. Наш Дугладзе решил нагнать отряд, сократив расстояние. Поэтому проложил почти прямой путь вдоль восточного берега горла Белого моря. Часов до 12-ти льда не было, затем стали появляться поля молодого льда, их корабль проходил свободно. Часам к 2-м мы медленно пробирались в разводьях огромных ледяных полей. Нас раза два зажимало, и огромные прозрачные льдины дыбились на палубу. Объявлялся аврал. Потом менялся ветер, и снова появлялись разводья. К концу дня мы обогнули, дрейфуя, зажатые льдом, отмель против маяка Толстый палец. Дугладзе бегал по мостику в страшной тревоге – как бы не сесть на мель. Еще раз ветер изменился, и мы вышли к кромке льда.

Довольно скоро на горизонте появились из моря "телеграфные столбы". Оказалось, это мираж. Через некоторое время мы увидели наши ледоколы и англо-американские корабли у кромки тяжелого льда. Ледоколы штурмовали лед, транспорты, застопорив ход, мирно плавали на тихой воде. Их было только 11! Остальных потопили немцы! Крейсер ПВО был подбит, его полубак глубоко сидел в воде. Транспорт, тоже подбитый, шел с большим креном. Палубы всех кораблей заставлены танками. Корабли вооружены зенитными пушками. Мы дрейфовали милях в двух.

Воздушная тревога! С горизонта довольно низко несутся черные точки – «Юнкерсы». И началось! Немецкие пилоты на нас не обращали внимания, я в бинокль наблюдал все события. Английские моряки, не спеша одевая плавательные жилетки, шествовали к своим пушкам… Вот один транспорт – вся палуба заставлена танками. Пикирует «Юнкерс», бомб не видно. Вдруг фонтан: в воздух летят танки как игрушки. Корабль переламывается в середине, нос и корма медленно погружаются. Английские матросы тонут, но продолжают стрелять по пронесшемуся над ними фрицу! Незабываемая сцена мужества, геройства и ненависти к врагу. В Архангельск их пришло совсем мало. Позже выяснилось, это были остатки конвоя PQ-16. Так кончилось мое последнее плавание на Севере. Вскоре меня вызвали в Москву.

4. МОСКВА И ВОЛГА

Подпись под фотографией: «1942 г. Я разрабатываю фугас из подручных материалов (Логвинович Г.В.)».

Москва. Лето 1942 г. Вечером на улицах пусто. Столица величественна и строга. Жена мне рассказывает все военные перипетии. Встречаюсь с Барляевым. Знакомлюсь с офицерами Управления, мой прямой начальник капитан 1 ранга A.Д.Томилов. Обаятельный человек, отличный специалист. Здесь собрался цвет науки, приспособленной к военным нуждам: проф. Брон и Бабаков из Харьковского института (неконтактные мины), Григорьев из военно-морской Академии (акустик), Верещагин из НИМТИ (магнитные мины), Краев и Зацепин из Ленинградского университета (борьба с антенными минами), Римский-Корсаков – акустик от академика Иоффе, и другие. Минно-торпедное Управление помещается в здании на Арбатской площади, оно руководит огромной деятельностью всех флотов. Знакомлюсь с отчетами о первых месяцах Войны – страшная картина. Однако теперь все сказано прямо и без прикрас, без всякой "лакировки". Это мобилизует. Мы отдаем должное уровню немецкой техники, но готовы к борьбе.

Выдвигаю идею цепного охранителя (ЦОКа). Идея эта довоенная. Первая модель испытана в ЦАГИ еще в 1940 г., разработана теория, но не удается конструкция. На Севере – я, в Москве – Барляев пытались разработать удачную конструкцию. Теперь обсуждаем вместе, и наконец все получается. Новую модель опять испытываем летом 1942 г. в гидроканале ЦАГИ. Демонстрируем Шабаеву. Идея принимается, на 709-ом заводе изготавливаются первые два комплекта.

Что такое ЦОК? Представьте себе некоторое подобие велосипедной цепи Галля, но только с длинными звеньями, которые внутри снабжены лопатками, а между собой соединены шарнирами, похожими на шарниры Гука. Цепь крепится у форштевня, при её буксировке получается за счет лопаток отводящая сила. В результате с правого и левого бортов цепи вытягиваются в виде усов в стороны и отводят встреченные мины. Охранитель прост и оригинален. Заманчив. Чертежи готовы, идет изготовление.

***

Кажется, был июль. Приезжаю с завода в МТУ, там суета. Немцы наступают на Юге, кое-где форсируют Дон. У нас нет плавающих фугасов, приказано их срочно разработать. Проводится подобие конкурса. Кто лучше придумает?! Я тоже участвую и выдвигаю проект использования малой глубинной бомбы и взрывателя К-3. Мне кажется просто и здорово. Проект Шибаевым принимается, я получаю полномочия. Еду на ульяновский арсенал с задачей реализации этого проекта. Мы строим фугасы, мне помогает офицер арсенала Ульянин, предложивший свой вариант, который не был принят. Испытываем их в излучине Волги. Все кончается удачно, и я победителем возвращаюсь в Москву. Плавающих фугасов было изготовлено несколько сот. Минеры эти фугасы с успехом применяли против немцев.

Докладываю Шибаеву и тут же выдвигаю проект авиационной плавающей мины. Принимается. Получаю полномочия на Ярославский арсенал «Бурмакино» к генералу Коробулькину. Ему приказано выполнять все, что нужно; мне через день докладывать в Москву. Бедный генерал, он не знает ни минуты покоя!

Через пять дней для испытаний АПM (авиационной плавающей мины) присылают офицера – майора Архангельского. Мы выясняем дислокацию ближайших авиачастей, грузим нашу АПМ в машину и едем к деревне Туношне в полк ДБ-3Ф. Самолеты этого полка бомбили Берлин. Нашу мину тут же вешают, взлетают, бросают и… она разваливается на части! Понурые возвращаемся. Переделываем, усовершенствуем. Через 2 дня снова едем. Полный успех! Готовим обстоятельные официальные испытания, для этого нужно перегородить Волгу заграждением из бревен, связанных стальным тросом. Нужны люди, бревна… где их взять? Еду на машине в Ярославль в экипаж к Военному комиссару. Показываю свои документы, докладываю суть дела. Тут же выстраивают призывников – человек тридцать, находятся лопаты, топоры, ломы. В два дня строится бон! Вот что такое война, по мирному времени на все согласования нужен минимум квартал.

Испытания. Бомбардировщик с высоты 200-300 м бросает нашу мину. Открывается маленький парашют, и она очень красиво приводняется примерно за 500 м до бона. Все отрабатывает, парашют тонет, и по реке плывет торцом верх едва заметное намокшее бревно. Покачиваясь, оно приближается к бону, трется о него и… не взрывается! Я помню свои ощущения. Не взорвется – придется разоружать, а сам же придумывал так, чтобы было нельзя разоружить, не взорвавшись! Страшно медленно текут установленные 50 секунд временной выдержки и, наконец, взметается огромный фонтан, бон рвется, и медленно плывут его остатки.

Один штрих. В числе призывников оказался Берман – наш снабженец из ОКБ-239. Он пытался задержаться на строительстве бона, но все же в составе команды катера попал под Сталинград, где воевал с успехом. Позже вернулся и служил в МТУ.

С эскизами АПM возвращаюсь в Москву. Докладываю. На следующий день Н.И.Шибаев везет меня в ГКО, где принимается решение о производстве этих мин. В октябре 1942 г. в авиачасти под Сталинград был командирован воентехник Трушин, он повёз туда наши авиационные плавающие мины. Мне же, к большому огорчению, было приказано ехать во Владивосток для испытаний придонного трала и ЦОКа на эсминце.

Однако, в результате всех работ с плавающими минами мне было досрочно присвоено звание инженер-капитана и позднее был я награжден орденом. Это тогда было редкостью.

5. ВЛАДИВОСТОК И МОСКВА

Двадцать пятое октября 1942 г. С Северного вокзала отходит поезд во Владивосток. Меня провожает жена. Мой ЦОК отправлен раньше, испытания назначены на эсминец "Рьяный".

C Перми кончилось затемнение. Экспресс идет на восток. На каждой станции разбитые вагоны. В Хабаровске мороз. Владивосток встречает теплом. Приехали шестого ноября, под праздник. В Сталинграде ожесточенные бои, но у всех офицеров интуитивная уверенность, что перелом близится.

Работаем конец ноября и начало декабря. Метели, морозы, Золотой Рог замерз. На "Рьяном" в дозоре болтаюсь в жестокий шторм в Татарском проливе. Работа кончается успехом. Возвращаюсь в Москву, по дороге заезжаю в Свердловск к матери и сестре Тамаре; съездили к брату Шуре в госпиталь, километров за 30 от Свердловска. Возвращаюсь домой в Москву в 10 часов вечера 31 декабря. Дома меня ждут. Встречаем 1943 г.

***

Испытаниями на "Рьяном" было показано, что ЦОК удовлетворительно действует против якорных мин. Однако он не защищает корабль от антенных мин. Была поставлена задача разработать способ защиты и от них. Я работаю в лаборатории Б.С. Сотскова в институте Автоматики и Телемеханики АН СССР.

Антенная мина снабжена двумя медными антеннами, между которыми включена первичная обмотка трансформатора. Во вторичную обмотку включено чувствительное реле цепи запала. Когда мина одной из своих антенн касается корпуса корабля, между антеннами устанавливается разность потенциалов медь-железо около 0,3 вольт. Этот скачок потенциала приводит к взрыву мины.

Теоретически представлялось, что если звенья ЦОКа изолировать друг от друга, то скачок потенциала будет недостаточен для срабатывания реле. Эксперимент ставился на маленькой модели антенной системы, помещенной в банке с соленой водой. С нижней антенной соприкасалась маленькая железная проволочка (подобная одному звену ЦОКа) и компенсационным методом измерялась разность потенциалов между антеннами. Получился странный результат: независимо от размера железной проволоки разность потенциалов между антеннами 0,3 вольта! С тем, чтобы выяснить динамику нарастания потенциала, был сделан ламповый усилитель, и напряжение между антеннами записано осциллографом. Выяснилось, что, в согласии с теорией, начальный скачок потенциала убывает с уменьшением относительных размеров железного звена. Однако за начальным скачком следует экспоненциальное возрастание разности потенциалов между антеннами, обусловленное поляризацией электродов, но скорость этого возрастания недостаточна для срабатывания реле.

В конце концов проблема была решена, между звеньями ЦОКа были помещены текстолитовые втулки, и затраленные антенные мины не должны были срабатывать.

Изготовление нескольких комплектов ЦОКа заказано Махачкалинскому заводу. Первые испытания с антенными минами было решено провести там же.

***

В первых числах мая 1943 г. начальство командировало меня в Кронштадт, там возникли какие-то затруднения с ЦОКом. Ехали долго через Вологду и Тихвин. К станции Кабоны поезд в составе 3 или 4-х вагонов долго шел по ступицы в воде. Мы, несколько офицеров, пошли к пристани, из Кабон нужно по Ладожскому озеру добраться до Осиновецкого маяка. Но пароход разбомбили, и пришлось ночевать. Нас – меня и младшего лейтенанта, в землянку пригласили два матроса. Они топили печурку толовыми шашками, жарили где-то добытую картошку и под гитару пели Утёсовского "Мишку-одессита» – мне это запомнилось на многие годы.

Утром пришел пароходик, мы благополучно добрались до Осиновецкого маяка, а затем поездом до Ленинграда. Помнится, порядок везде был образцовый, на каждом шагу КП и новый штамп на командировку, но зато можно поесть и переночевать.

На КБФ начальником МТО был капитан 2-го ранга Мишук – очень энергичный и дельный офицер, отличный организатор. Помещался МТО в здании НИМТИ у Кировского моста. Ленинград был величественен и строг. Разрушений ожидал я увидеть гораздо больше. Ежедневно летали одиночные самолеты, стреляли зенитки. На стенах надписи: "Эта сторона обстреливается".

В Кронштадт добирался на маленьком катере с Лисьего носа. Накануне такой же катер обстрелял «Мессершмидт», были убитые и раненые, мы же прошли благополучно. В белую ночь красивы ниточки цветных траекторий трассирующих пуль на ораниенбаумском фронте. Время от времени кронштадтские батареи открывали огонь. В бухте полузатоплен линкор "Марат", но батареи его в боевой готовности!

Обратно я добирался тем же путем. У Волховстроя нас бомбили немцы. Их "фонари" мертвым светом освещали мрачное поле боя. Затем поезд вдоль реки Волхов шел через Будогощь, Неболчи и через Окуловку к Москве.

6. МОРЯ КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ

В июне 1943 г. в компании с офицерами МТУ М.Г. Григорьевым и К.А. Верещагиным я выехал в Баку, а затем в Махачкалу. Поезд шел через Сталинград и остановился вечером у разрушенного вокзала. Светила луна, и город мрачно чернел своими развалинами. Торчали стволы разбитых немецких пушек и танков. Кажется, пахло кислым трупным духом. Еще совсем недавно здесь окончились бои, и капитулировала армия Паулюса.

На маленьком полустанке поезд стоял долго, Григорьев решил селедку из пайка продать, а сметану купить. Я набивал цену. В результате за несколько селедок получили ведро сметаны.

Перед отходом поезда из Москвы наши офицеры нанесли мне в вагон массу посылок – у многих из них в Баку были семьи. Подошел поезд к перрону, я со всем скарбом – в камеру хранения. Оказывается, порядок такой: пройдешь санобработку, получишь вещи. Пришлось квитанции женам отдать, уже не знаю, проходили ли они санобработку.

В Махачкале на заводе размещался опытовый отряд Шаханова. У них была кают-компания, там я состоял на довольствии. Жили мы трое в отдельной квартире. Офицеры Тейцлин и Мокки – торпедисты, занимались приемкой торпед. Я руководил работами по ЦОКу, трудился над исследованиями и испытаниями защиты от антенных мин.

На первых порах мы вели довольно легкомысленный образ жизни. На фронтах было затишье, мы первый раз за время войны почувствовали себя немного на курорте. Однако продолжалось это недолго, напряженность на фронтах стала наращиваться, готовилось и наконец началось Орловско-Курское сражение! Хотя в нашу деятельность это и не внесло существенных изменений, но начальство стало торопить, и пришлось пошевеливаться.

Летом 1943 г., пока изготавливались ЦОКи, я с конструкторами разработал все чертежи, провел исследование с антенными минами. Разработанную мной теорию ЦОКа я изложил в специальной работе. Стало совершенно ясно, что все получится.

К осени работы были окончены. Я от Шибаева получил указание отбыть на Черноморский Флот для испытаний на эсминце. Соответствующий приказ по Флоту был отдан.

Новороссийск еще был занят немцами. Шли ожесточенные бои, но в Туапсе было спокойно. Я приехал числа 10 или 12 сентября и узнал, что штаб Флота расположен в Супсе. Сошел ночью на маленькой платформе, шел слабенький теплый дождь. По длинной узкой лестнице поднялся наверх к какому-то санаторию, где должен был размещаться штаб. Оказалось, что Шибаев со штабом уже уехал в Сочи, здесь теперь осталась только небольшая группа. Переночевал в палатке, утром в Сочи – и тоже опоздал. Шибаев уехал в Адлер на аэродром, мне приказано ехать в Поти в МТО.

Испытания ЦОКа должны были проводиться на эсминце "Бодрый", председателем комиссии назначен командующий эскадрой адмирал Басистый. Система постановки ЦОКа еще не была разработана и являлась определенной проблемой. На "Рьяном" поставить или убрать цепи можно было лишь при участии почти всей палубной команды, и требовало это около 30-40 минут.

В тральных мастерских МТО был конструкторский отдел. Силами этого отдела мы и разработали устройства для использования ЦОКа. Получилось довольно сложное сооружение с изогнутыми швеллерами на носу корабля, с подвижным по форштевню башмаком с особыми окнами, через которые вытравливались цепи. С этим проектом отправились к начальнику техотдела Флота инженер-адмиралу Стеценко. Выслушал он нас, утвердил проект и дал команду оборудовать "Бодрый". Работы велись силами потийских портовых мастерских и довольно долго. В спецовке, вместе с рабочими, я лазил по беседкам, и на месте мы подгоняли все детали. В результате было разработано устройство, которое постановку ЦОКа сводило к такой же операции, как вытравливание якорной цепи. Это был успех.

***

Пока велись работы на "Бодром", как-то случайно ЦОК увидел командир бригады подлодок капитан 1 ранга Крестовский. Попросил рассказать и пришел в восхищение — вот бы нам на лодку такую штуку поставить! Подлодки в то время несли потери на минных полях около Румынии. Почти тут же была дана команда оборудовать одну "Малютку" и одну "Щуку". Пока велись эти работы, Крестовский ушел в море на С-23 и не вернулся. Эта лодка погибла, погиб и комбриг. Все дело затянулось, и до испытаний дошло только в июне-июле 1944 г. Но об этом после.

***

Работы на "Бодром" были закончены только к декабрю 1943 г. Обстановка в районе была неблагоприятная, корабли за боны выходили под сильным охранением, переходили между Поти и Батуми полными ходами, противоторпедным зигзагом. В районе Анаклии немецкая лодка потопила охраняемый транспорт. Мы ждали.

В начале 1944 г. в районе Кобулети поставили опытные мины для испытаний. Довольно наивно предполагалось провести испытания одним заходом. Мне несколько раз приходилось в свежую погоду на маленьком боте ходить проверять их. "Бодрый" был в готовности много раз. Много раз приходилось спешить то из Поти в Батуми, то обратно. Вся зима 1943-44 гг. проходила в напряженных ожиданиях и бесконечных проверках своей техники. Между этими делами в Поти я занимался изучением акустики и подготовкой к разработке вибрационного акустического трала. В Поти была небольшая акустическая лаборатория, возглавляемая крупным специалистом-акустиком, офицером В.М. Шахновичем. Там же работала жена Шахновича Е.Л. Хорал-Шарам, эвакуированная из Одессы. Доброе знакомство с ними сохранилось до сих пор.

В Батуми на Зеленом мысу в здании чайного техникума среди мандаринового сада помещалась минно-испытательная партия (МИП). В первые годы войны МИП нес славную службу по разоружению вражеских мин и изучению их устройства. Теперь в 1943-44 гг. немцы новых мин почти не ставили, и МИП вел тихую жизнь. Товарищи из МИПа, офицеры Бабанов, Экелов и др. приглашали меня побывать у них, но не было времени. Мешало состояние постоянной готовности.

Ученые мужи из МИПа отличились установлением "животного магнетизма" у капитана Глюскина, который будто бы официальным рапортом просил на этом основании освободить его от разоружения мин. Эти же мужи в не меньшей мере прославились составлением знаменитого "Расписания жизни свиней", подсунутого и будто бы утвержденного начальством.

Новый 1944 г. встречал я в Поти с офицерами А.И. Воеводиным и М.А. Шишкиным. Эта встреча чуть не кончилась трагично. Шишкин снимал комнату в квартире ответственного деятеля Госбезопасности. Тогда рекомендовалось свободные комнаты временно сдавать офицерам. Я с Воеводиным жил в служебном помещении минно-торпедного отдела либо базировался на "Бодром".

Встречать новый год решили у Шишкина. Воеводин пригласил двух знакомых девушек, и мы впятером готовим стол с вином и закусками. Жена хозяина квартиры, интересная молодая грузинка Марго, хлопочет на своей половине. Ее приглашаем, она к нам не идет, ибо ждет мужа с товарищами, который по их обычаю приедет домой уже после полуночи. Что-нибудь около часа ночи, проводив Воеводина с девушками, мы с Шишкиным легли спать. Ночью просыпаюсь от страшного шума, вижу: в дверях наш хозяин с кинжалом и свирепым лицом, перед ним в рубашке и кальсонах Шишкин, руку с кинжалом в обхват держит плачущая Марго! Потом оказалось, что Воеводин унес ключ с собой, заперев нас снаружи, хозяин с гостями влез в окно, заподозрил недоброе и хотел нас зарезать. Днем разыграли "поиск" ключа, "нашли" его под половицами, инцидент был окончен миром и приглашением нас к обеду.

Весь ноябрь в Поти была хорошая солнечная погода, но 28 числа пошел ливень. Ливень этот шел до 10 февраля непрерывно. У меня велись работы на "Бодром", в мастерских и конструкторском бюро МТУ, где разрабатывались акустические тралы, а также в плавдоке, где оборудовались ЦОКом подводные лодки. Занят я был с самого утра до позднего вечера. Ходить приходилось по несколько раз в день через весь город километров по 4-5 в каждый конец под проливным дождем. Шинель и вся одежда не просыхали. Нам всем было примерно по 30 лет, эти "невзгоды" мало смущали. Скорее, это было небольшое развлечение и необходимая разрядка.

***

Ранней весной 1944 г. в МТУ сообщили, что около Хопи выбросило немецкую мину. Разоружать ее поехали на грузовике во главе партии матросов флагмин штаба Потийской Базы (фамилии не помню), капитан Новиков – начальник команды разоружения, и я. Машину с имуществом и матросами оставили за пригорком, метрах в трехстах. Подошли к берегу. Метрах в 15-20-ти от песчаного пляжа слабым прибоем покачивался метрового диаметра шар с колпаками, слегка обросший, видимо, давно находившийся в море. По колено в воде, вскрыли горловину, перерезали провода, вынули детонаторы. Надо сказать, особых мер безопасности не принималось. Погода была солнечная и тихая. Возились мы часа два, и много раз прорезала мысль о возможности взрыва. Почему-то при этом солнце как-то серело. Покончив с взрывателем, прицепили мы к мине длинный трос и решили ее вытянуть на берег. Тут-то и обнаружилось, что внизу у нее тоже колпаки! Переглянулись. Ведь от нижних колпаков мог действовать отдельный взрыватель. Нам повезло. Нижние колпаки оказались просто не включёнными.

Вернувшись в МТУ, встретился с Воеводиным и ему рассказал все события. Настроение у меня остальную половину дня было сильно потрепанным. Видимо сказалось нервное напряжение.

***

Испытания ЦОКа на подводной лодке "Щука" начались в июле 1944 г. в Батуми, председателем комиссии был назначен командир 2-го дивизиона капитан 2-го ранга Р.Р. Гуз – очень полный, очень смелый и интересный человек. Я базировался на плавбазе дивизиона, стоявшей в батумском порту. В кают-компании доводилось встречаться с прославленными подводниками, например, Горшениным и другими.

На "Щуке" никаких устройств для подъема ЦОКа не было, коренные шарниры были просто приварены под форштевнем. Решили серьезное оборудование разработать после получения положительных результатов испытаний. На внешнем рейде ставились якорные мины, подлодка заходила на них носом разными ходами в подводном и надводном положениях. Отвод мин контролировался со шлюпок. Испытания дали самые положительные результаты. Оказалось, что ЦОК хорошо отводит якорные мины, неубранные цепи ЦОКа позволяют подлодке ложиться на грунт, давать задний ход, швартоваться в порту. Гуз испытания проводил по широкой программе.

Надо сказать, что каждый выход был сопряжен с определенной опасностью, рейд охраняли катера-охотники и гидросамолеты МБР-2. Немецкие подлодки охотились за нашими кораблями. Однажды, одна из них проникла на рейд и выпустила торпеду по нашей подлодке, но акустик вовремя заметил врага, Гуз успел "Щуку" положить на грунт, торпеда прошла над нами и взорвалась на пляже.

С материалами испытаний для их рассмотрения и утверждения мне было приказано прибыть в штаб Черноморского флота. В конце августа 1944 г. на торпедном катере мы вышли из Поти. В Штаб Флота с группой офицеров шел флагманский минер Рагулин и зам. флагмина Малов, который рассказал мне трагичный случай. Кажется, еще в I941 г. немцы под Новороссийском сбросили с самолета мину, которая приводнилась с парашютом близ берега. Мину зачалили тралом и вытащили на берег трактором. Он и инженер Лишневский, командированный на Флот из нашего ОКБ-239, пошли к этой мине, чтобы осмотреть ее перед разоружением. Метрах в 100 от мины у Малова расшнуровался ботинок, он оказался за небольшим бугром, нагнулся, чтобы его зашнуровать. Лишневский продолжал идти. В этот момент мина взорвалась. Лишневский погиб, Малов отделался тяжелой контузией. Случай!

***

Мы вышли из Поти к вечеру, ночевали в Сухуми и весь следующий день по заштилевшему морю шли в Новороссийск. Город совсем ещё недавно, после ожесточенных боев, был освобожден от врага. На путях у цементных заводов, там, где проходила линия фронта, стояли насквозь простреленные железнодорожные составы. Многие трупы на улицах были просто засыпаны горками битого камня от разбитых домов. Весь город был в развалинах, дома зияли обгоревшими глазницами окон. Ходили по тропинкам через руины.

Штаб и командующий Флотом адмирал Октябрьский помещались за городом. Отдел подводного плавания во главе с контр-адмиралом Болтуновым и минно-торпедный отдел размещались в городе в сохранившихся первых этажах разбитых домов. Я базировался у Болтунова, жил в дружной семье офицеров–подводников. Шло великое наступление наших армий, мы ощущали себя тыловиками, было обидно. В кают-компании горячо обсуждались все события.

Протоколы испытаний ЦОКа были окончательно отработаны, вместе с заключением Штаба утверждены командующим Октябрьским и отправлены в Москву. Мне было предписано вернуться в Махачкалу на завод, откорректировать чертежи и возвратиться в Москву.

***

На заводе в Махачкале встретил профессора Л.И. Седова из ЦАГИ. Он, вместе со своей сотрудницей М.Г. Щегловой, в отряде Шаханова проводил испытания разработанной им в ЦАГИ системы низкого торпедометания. Там же познакомился с В.И.Грабовским из Военно-морской академии, он тоже работал в области низкого торпедометания.

C Л.И. Седовым я был знаком еще с 1939 г., тогда мне пришлось обратиться в ЦАГИ за консультацией по проблеме водяных рикошетов. Л.И. Седов, автор теперь ставших классическими работ в области теоретической гидродинамики, был научной душой гидродинамической лаборатории ЦАГИ предвоенных и военных лет. Перед войной интенсивно развивалось гидро-самолетостроение, во время войны возникали новые проблемы, нуждающиеся в быстром практическом решении. И вот, университетчик по образованию, теоретик по начальной стадии своей работы в ЦАГИ, Л.И. Седов убеждается, что строго математическими методами очень немногое решается до конца. У него возникает блестящая идея: сочетать в общей теории рациональный эксперимент, математические решения и теорию размерности. В описываемый период Л.И. Седов работал над этой идеей и готовил свою первую книгу по теории размерности. Видимо, я оказался необходимым (но недостаточным) собеседником. Прогуливаясь вдоль моря по вечерам, Леонид Иванович рассказывал мне тогда многое из своих идей и выводов. Первая его книжка по теории размерности вышла в 1944 году. Экземпляр с его автографом у меня хранится и поныне.

7. ОПЯТЬ БАЛТИКА

Наши армии победоносно наступали, освобождая побережье Балтийского моря. Испытания ЦОКа на ЭМ "Бодрый" так и не были начаты. Но, на основании испытаний на подлодке и всех предыдущих работ, Наркомом ВМФ было принято решение запустить ЦОК в серийное производство, вооружить им 100-тонные тральщики (кажется пр.253) и подлодки на Балтике. Оборудование головного стотонника проводилось осенью 1944 г. в Ленинграде (завод Марти), а подлодка Щ-303 оборудовалась на морзаводе в Кронштадте. Работы велись большим темпом, мне было поручено их возглавлять.

Стотонник был оборудован шпироном со специальными окнами и скатами. Вся система получилась удачной и впоследствии была принята на вооружение многих десятков кораблей. Оборудование тральщика было закончено раньше, чем подлодки, и в октябре-ноябре в Финском заливе проводились Государственные испытания.

Председателем комиссии был назначен вице-адмирал Ралль – опытный офицер, прекрасный и интереснейший человек. С нами в море он выходил раза два или три. Заместителем председателя был флагмин базы Соловьев, членами комиссии были офицеры базы и НИМТИ Абелев, Миронов, Никольский, командир тральщика и я.

Стотонный тральщик – очень маленький корабль. Размещаться комиссии было негде, и нам для обеспечения был придан опытовый буксир "Миклуха". Вечерами собирались мы в кают-компании "Миклухи", обсуждалось все на свете. Много интереснейших историй рассказывали старые офицеры, служившие еще в царском флоте. Таким мне помнится капитан 2-го ранга Никольский. Кто много плавал на военных кораблях, знает, что кают-компания после вечернего чая становится своего рода офицерским клубом. Шиком для бывалых моряков считается рассказывать интересные и анекдотические случаи, которые обязательно случаются с самим рассказчиком. Я тогда этому тоже научился.

***

Интересный эпизод.

В 1944 году наш катер в одном из финских фьордов потопил немецкую подлодку U-250. Спасся командир лодки капитан-лейтенант и двое старшин, остальные погибли. В немецких подлодках командный пост находился в рубке, из неё они и выбрались. Подлодку подняли и привели в Кронштадт. На ней были новейшие самонаводящиеся торпеды. Командование приказало торпеды извлечь, разоружить и изучить. Инструкции обесцветились в морской воде, немецкий командир заявлял, что при извлечении торпеды взорвутся. Я эту лодку осматривал с точки зрения акустических средств.

Для разоружения торпед была создана команда во главе с капитаном второго ранга Бориспольцем под научным руководством профессора О.Б. Брона. Они изнутри лодки вскрыли торпедные аппараты, не трогая торпед, обезвредили взрыватели и вытащили торпеды длинными тросами. Во время этой операции по указанию начальника главного морского Штаба адмирала Кучерова подлодку посетила группа английских офицеров. Там они списали названия заводов в Германии, на которых для подлодки были изготовлены дизеля, аккумуляторы, торпедные аппараты и другое оборудование. Бориспольца вызвали в Москву и адмирал Н.Г. Кузнецов взял его с собой для доклада И.В. Сталину. Сталин с интересом выслушал, задал ряд вопросов и, наконец, спросил: "А зачем Вы англичан пустили?" Борисполец показал распоряжение Кучерова. Тогда Сталин, обращаясь к Кузнецову, говорит: "Что, у вас поумнее начальника штаба нет?" Кузнецов: "Вот, Исаков, да он без ноги". Сталин: "Так лучше без ноги, чем без головы!".

Адмирал Кучеров заканчивал войну на каспийской флотилии.

Эту историю, вернувшись из Кремля, нам рассказывал Борисполец в величайшей ажитации, под свежими впечатлениями.

***

В ноябре 1944 г. часа в 4 вечера наш стотонник и "Миклуха" вышли из Кронштадта в Койвисто. Комиссию возглавлял Смирнов, в тиши фиорда предполагалось провести испытания с минами. В Финском заливе свежая волна, баллов 5-6. Я шел на стотоннике, остальные члены комиссии на "Миклухе". Стемнело. Наш штурман, он же старпом, укачался. Командир метался между мостиком и штурманской рубкой, я помогал ему вести прокладку курса. Вдруг крик рулевого: прямо по носу корабль! Командир мгновенно отрабатывает телеграфом "полный назад", и оба мы выскакиваем на мостик. Видим в тусклом свете как нос тральщика проваливается с волны и буквально из-под него выскальзывает огромный темный корпус какого-то неосвещенного корабля. Мгновенье, и все исчезает во тьме, только корабль наш в мелкой дрожи дизелей отчаянно болтается на серых пенистых волнах под неистовый свист ветра. Позднее выяснилось, что шторм сорвал баржу, которую тащил буксир. Доведись нам стукнуться, пришлось бы напоследок испытать удовольствие от купанья поздней осенью в Финском заливе.

В Койвисто тихо, снежок. Около причала огромный ствол немецкой пушки в упаковке. Недовезли! Городок пустой и немного чужой, непривычен вид кирхи, островерхие крыши. Под утро сообщили, что ночью при входе в фиорд разбился транспорт "Луга" водоизмещением около двух тысяч тонн. Наш Смирнов, назначенный в комиссию по расследованию, ночью уехал туда на машине. На рассвете наши корабли вышли для оказания помощи. Зрелище неповторимое, как в приключенческих романах.

При входе в фиорд Койвисто, справа – каменистый низкий мыс. Волна с моря дыбится на мелководье и мощным прибоем разбивается далеко от берега. В самой зоне прибоя с креном градусов в 45 в сторону берега лежит на камнях "Луга". Такелаж порван, одна мачта сломана. Каждый удар волны заливает палубу, ломает фальшборт, надстройки. Весь корпус содрогается. Корабль мертв. На берегу костер и горстка моряков с "Луги" у огня. Сушатся!

Позднее выяснилось, что штурман спутал огни маяков, и корабль ночью в шторм с хода выскочил на камни. Катастрофа разразилась мгновенно. Капитан понял безнадежность положения и стал спасать людей. Двое матросов-смельчаков, обвязанные бросательными концами, с риском для жизни умудрились перебраться на берег и завести пеньковые канаты. По ним высадилась команда. Стянуть "Лугу" на воду было уже нельзя. Мы вернулись к своей работе.

***

Испытания ЦОКа на стотоннике успешно окончили. Материалы испытаний с заключением Штаба и рекомендацией принять его на вооружение отправлены в Москву. Вскоре ЦОК был принят на вооружение пр.253. Пока шли испытания на стотоннике, подлодка Щ-303 ушла в боевую операцию, была повреждена противником, и ей было приказано встать на ремонт в финском городе Турку. Штабом Кронштадской базы планировалось после ремонта вооружить эту лодку цепями ЦОК и провести испытания. В связи этим я получил приказ адмирала Ралля погрузить ЦОКи на крейсерскую подлодку Кр-19 и вместе с ней выйти в Хельсинки и Турку.

Седьмого декабря 1944 г. утром мы вышли из Кронштадта в Финляндию. На переходе из Кронштадта до финских фиордов я устроился в каюте механика, включил грелку и читал "Наутилуса" Жуля Верна.

Около полудня вошли в фиорд, подлодка застопорила ход, и на мостик поднялся финский лоцман. Естественно, я тоже к этому времени вылез на мостик. В первый раз в жизни я оказался в водах иностранного государства (хотя и поверженного к нашим ногам), рядом стоял иностранный лоцман.

Лоцман, плотный мужчина лет 45-50-ти с дубленым суровым лицом, в форменной теплой куртке и в фуражке со значком, поздоровался и встал около рулевого. Подлодка шла средним ходом по извилистому фарватеру. Лоцман по-русски командовал "право руля", "так держать", "лево"… фарватер пролегал между скалистых островков, огибал мысы. Леса мало. Изредка виднелись фермы.

Через 25 миль – смена лоцмана. Корабль стопорит ход. Нашему лоцману вестовой несет поднос с бутербродами, стакан спирта, кружку воды. Лоцман выпивает спирт, запивает водой, ест бутерброды, говорит: «Спасибо, до свидания!». С катера поднимается новый лоцман, наш уходит на берег. Так повторяется каждые 25 миль.

В Хельсинки пришли вечером. Лодка встала на рейде, нас катером доставили на плавбазу подплава – пассажирский пароход, ошвартованный у пирса. В городе и порту светомаскировки нет. Справа от нас чернели обгорелые развалины кирпичных складов и каких-то огромных домов – результат бомбардировок нашей авиации.

Утром с палубы осматривали порт и город. На рейде много наших боевых кораблей. В самом порту все очень чисто, вылизано, разрушений мало. Сразу после завтрака мы втроем или вчетвером отправились смотреть город. Была сильная оттепель, снег сохранился только на газонах, на тротуарах и мостовых – слякоть. Однако улицы чистые и опрятные. Чувствуется порядок. Разрушений почти нет. Магазины работают, в них продаются разные товары. Продавцы вежливы, охотно говорят по-немецки, объясняют, что русского языка не знают. Бензина видимо нет, даже легковые автомобили работают на чурках, загружаемых в газогенераторы. Около большого завода близ порта встретили пожилых рабочих, они с нами заговорили на чистом русском языке. Очень интересовались Россией, о современной нашей жизни они ничего не знают. Их представления о нас соответствуют времени революции и гражданской войны. Весьма приятно для себя отметить огромный путь, пройденный нами за 25 лет! В городе есть красивые дома, памятники. Бросается в глаза некоторая специфика архитектуры, особенно кирхи (или костелы?). Нас поразило, что после капитуляции и (почти подряд) двух войн, город и народ выглядят совсем по-мирному. Через день или два на том же корабле (ПЛ Кр-19) мы покинули Хельсинки и вышли в Турку. Там на заводе "Вулкан" будет ремонтироваться и вооружаться Щ-303.

***

Турку – старинный город, в нем есть замок с внушительными стенами и мощными башнями. Теперь там музей, но он закрыт. Мне довелось с неделю пробыть на плавбазе подплава "Полярная Звезда" – бывшей царской яхте. Не знаю, какова была жизнь в царских салонах, но офицерские каюты на яхте неважные. Жил я в каюте с механиками, которые дня три составляли длиннющие ремонтные ведомости. Вместе с ними пошел на завод.

Чистота и порядок – неимоверные. Принял нас директор или его первый помощник. Несколько слов о том, о сем, предложил по маленькой рюмочке коньяка. Отказались. Пошли смотреть корабль в док, там к нам присоединился докмейстер. По мосткам шёл впереди директор, за ним докмейстер, потом механики, замыкаю шествие я. Говорят они по-фински, что-то отмечают мелом, изредка спрашивают нашего механика. Так облазили всю лодку, вернулись в кабинет, директор и говорит: срок – две недели, завод сделает все, что нужно, кроме гирокомпасов (обратитесь к фирме такой-то), расчеты через банк. Механик ему свою ведомость, директор отвел рукой – не нужно, и так все будет в порядке. Благодарим, удивляемся деловитости (про себя), уходим и делимся между собой впечатлениями (вслух).

Испытания ЦОКа так и не состоялись, числа 22-го декабря мне приказано вернуться в Москву. К 8-00 заказывается машина, за рулем полицейский. Мы, четыре офицера, едем в Хельсинки. Вдоль дороги – площадки, на некоторых из них молочные бидоны, на других кульки с чурками для автомобильных газогенераторов. Никакой охраны, кружки для денег и все! Дорога проходит по живописным местам, суровая финская природа. Встречаются маленькие городишки. В одном из них остановились обедать в ресторане. Нас кормили довольно прилично в отдельной комнате. Притащили переводчицу-судомойку. Везде портреты Маннергейма, он у них национальный герой. Демобилизованные финские вояки собираются группами около пивных, на нас смотрят враждебно.

В Хельсинки в контрольной комиссии получаю билет до Ленинграда и все нужные штампы на командировку. В последний раз осматриваю город, оставив чемодан на скамье в зале ожидания (не украли!), и вечером отбываю в купе мягкого вагона в Ленинград. Новый 1945 год мы встречали с женой дома в Москве.

8. СЕВАСТОПОЛЬ

В начале 1945 г. было принято решение воссоздать НИМТИ в Москве. Бывший начальник НИМТИ М.Н.Курнаков снова назначается на ту же должность, и мне он предлагает перейти в Институт.

К этому времени у меня на счету уже было несколько объектов военно-морского оружия, принятого на вооружение. Широким фронтом велись работы на кораблях ряда флотов в связи с разработкой ЦОКа. Продолжались начатые еще в 1944 г. разработки вибрационного акустического трала, закончившиеся созданием удачной модели в ЦАГИ. Естественно, что я надеялся приобрести некоторую самостоятельность, возглавить небольшой коллектив и продолжать дальнейшее развитие начатых дел. В качестве реального варианта профессор Л.И.Седов и А.Н.Добровольский, начальник гидродинамической лаборатории ЦАГИ тех лет, рекомендовали оформить мое прикомандирование к этой лаборатории во главе группы специалистов ВМФ.

Однако из всего этого ничего не вышло. В НИМТИ меня перевели, но в должности ст. офицера в подчинение к М.Я. Миронову (начальнику трального отдела) и без всякого коллектива. К тому же вскоре НИМТИ перевели в Ленинград, и мне предстояло отбыть туда, лишившись даже тех небольших возможностей, которыми я располагал в ЦАГИ.

В этой ситуации, воспользовавшись тем аргументом, что ЦОК не испытан на ЭМ "Бодрый", мне удалось добиться с помощью М.К.Кокорева приказа об этих испытаниях и командировки в Севастополь. Помимо прочего, это давало необходимую отсрочку фактического перехода в Ленинград.

***

Девятнадцатого марта 1945 г. я прибыл в Севастополь. Город в страшных развалинах, вдоль берегов бухт непрерывным рядом лежат подбитые и затопленные корабли. В Северной бухте немцы перед уходом сбросили с обрыва огромное число железнодорожных составов, образовавших хаотическую кучу метров в 50 высотой. Основные улицы расчищены. Штаб Флота помещается у Графской пристани. Минно-торпедный отдел на Северной стороне в наскоро восстановленных домиках. Там же размещаются мастерские и склады трального имущества.

Первое время жил в общежитии МТО. Силами мастерских и команды "Бодрого" восстановили оборудование корабля, подготовив его к испытаниям. Однако сами испытания многократно откладывались.

Был как-то в апреле такой случай. Я только что оправился от москитки и был очень слаб. Эта мерзкая болезнь в то время была распространена в Севастополе. В первые дни у больного температура поднималась почти до сорока, затем спадала, но ломота суставов и общая слабость продолжались недели две. Именно в этот период мне по телефону передали, что к 11-00 за мной придет катер. Дотащился до причала. Иду, ноги руки ломит, свет не мил. Подходит Н.А. Бабаков, спрашивает: «Что с Вами?». Отвечаю: «Да вот, катер жду, какой болван выдумал этот самый ЦОК!». Николай Александрович многие годы после вспоминал этот разговор. Катер все же пришел, и кой-какие испытания на "Бодром" мы провели, но опять не до конца.

Уже позднее у м. Херсонес были выставлены учебные мины, и ЦОК был испытан в условиях сравнительно больших скоростей эсминца. Выяснилось, что перелом цепей в шарнирах приводит к рывкам минрепа и подсечению мины на средних скоростях хода. С целью повышения допустимой скорости хода были придуманы каретки. Принятие ЦОКа на вооружение эсминцев было отложено до разработки этих кареток и их всесторонних испытаний. После окончания войны разработка кареток затянулась. Их конструкция была отработана совместно с В.И. Юрасовым уже в ЦАГИ зимой 1945-46 гг.

В 1946 г. был первоначально оборудован ЦОКом (но неудачно) эсминец "Вице-адмирал Дрозд" на Балтике. Перед испытаниями в 1947 г. его пришлось переоборудовать, и в мае 1947 г. успешно прошли испытания. В этих испытаниях положительную роль играли И.С. Абелев и Д.К. Даниленко. Однако результаты испытаний показались недостаточными тогдашним руководителям НИМТИ А.Б. Гейро и М.Я. Миронову. Надо сказать, что во время войны М.К. Кокорев, опираясь на авторитет Н.И. Шибаева, который всегда поддерживал новые начинания, организовывал работу помимо НИМТИ. Дела шли успешно. Но в этот период Н.И. Шибаев в результате клеветнического доноса был снят с должности начальника Управления. Исполнял эти обязанности К.И. Сокольский, ему было не до ЦОКа. В результате, по настоянию НИМТИ, для испытаний был оборудован опытовый корабль "Конструктор", и на Ладоге только в 1950 г. были завершены работы с ЦОКом. Однако здесь я забежал далеко вперед. В конце апреля и начале мая 1945 г. намечались ходовые испытания ЦОКа в условиях длительного перехода. Поэтому я находился на "Бодром", который готовился к походу.

***

Поход был назначен на 7 или 8 мая. Но с первых чисел мая поползли слухи о близкой капитуляции немцев. Вначале не верилось. Числа шестого офицеры из штаба о капитуляции говорили почти как о факте. Поход кораблей отложили. Мы с напряжением следили за боевыми действиями в центре Европы. На Черном море Война уже давно окончилась, и в Севастополь приезжали наши офицеры из Болгарии, Румынии, Венгрии, привозя с собой массу новых интересных сведений. Седьмого и восьмого штабисты говорили, что немцы капитулируют. Наше радио молчало… Наконец! В ночь с восьмого на девятое, примерно около часа пополуночи радисты на полную громкость включили корабельную трансляцию, мы повскакали с коек. Левитан «левитанским» голосом читал акт о капитуляции германских вооруженных сил!!!

Окончилась Великая Отечественная Война!

В первые минуты смотрели друг на друга даже как-то растерянно. Поздравлять, но как? Ведь одного поздравления мало!! Потом началось! Салюты кораблей, салюты из пистолетов. Толпы народа на берегу, ликование. Торжественный обед в кают-компании, официальные поздравления. Свежие газеты с большими портретами Сталина, Черчилля, Рузвельта и, поменьше форматом, Жукова, Эйзенхауэра, Монтгомери. Масса событий за два-три дня!

9. СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Одиннадцатого мая эскадра вышла в море. Я на ЭМ "Бодрый". Идем к турецким берегам, на экране радиолокатора видны горы. На переходе артиллерийские ученья. До ЦОКа дело так и не дошло. Милях в 50-ти от анатолийского побережья корабли развернулись и взяли курс на Батуми. Очень красива эскадра в боевом порядке.

Настроение кают-компании приподнятое. Зашли в Батуми, стояли на рейде в Сочи и около суток были в Новороссийске. В порту стояла плавбаза дивизиона подлодок Гуза (который раньше базировался в Батуми). Зашел на корабль его проведать. Вахтенный офицер рассказал, что он погиб в Поти при автомобильной катастрофе. Очень жаль, боевой офицер и очень хороший человек был.

***

В Севастополе был изготовлен первый экземпляр моего вибрационного акустического трала (ВАТ). Конструктивно он получился удачным, необходимы были его испытания. К этому времени была обнаружена новая немецкая мина со взрывателем МА-3. На этом взрывателе мы с Н.А. Бабаковым и решили испытать ВАТ, одновременно выработав рекомендацию по тралению этих новых мин. Работа нам казалась важной. Проводилась она по указанию МТУ, силами МИПа, который размещался на левом берегу Северной бухты. Жить там было негде, мы с Бабаковым ночевали на маленьком катере КМ.

Возни с взрывателем МА-3 было очень много, на изучение схемы и свойств, выработку режимов траления, испытания ВАТа ушло больше месяца. Наконец, работы увенчались успехом, и мы c Бабаковым результаты доложили в Москву. Надеялись получить одобрение и разрешение вернуться, но не тут-то было!