Волошин. Семь пудов доброты

Дмитрий Аникин (27/10/2025)

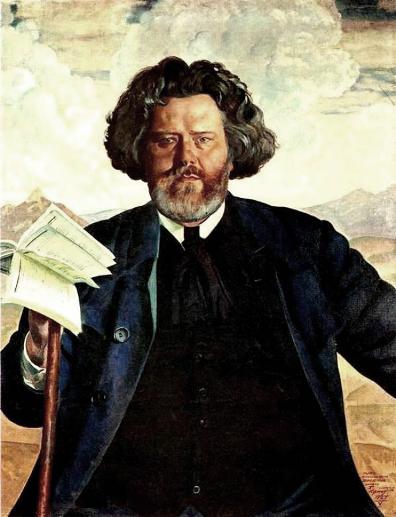

Борис Кустодиев. Портрет Максимилиана Волошина. 1924 г.

Самый крупный поэт Серебряного века. И самый добрый.

Согласно законам физики, весомое тело притягивает к себе спутников, и такое ощущение, что Волошин никогда не был в одиночестве. Вечно вокруг него какая-то благотворная суета.

В детстве, на своём первом публичном выступлении, Волошин читал пушкинские стихи «Клеветникам России». Уже тогда его привлекала политическая поэзия.

Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,

Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,

Пройти по всей земле горящими ступнями.

Всё воспринять и снова воплотить.

Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,

Пройти по всей земле горящими ступнями.

Всё воспринять и снова воплотить.

Поэт-пешеход, свободно исходивший Крым, Среднюю Азию, Францию и ещё пол-Европы… Землю чувствовал ступнями и видел по-настоящему. Медленно меняется пейзаж для пешехода, так что каждый вид имеет смысл, каждый цвет запоминается.

Пеший ход – это ритм поэта. Бывает походка ямбическая, бывает хореическая, есть умельцы трёхсложных походок, есть авторы своей собственной. Пушкин любил выйти из кареты и отмахивал быстрым, почти бегущим шагом бесчисленные российские вёрсты. Ницше писал о дёрганной походке Заратустры. Поэт – пешеход языка: там, где все быстро и поверхностно, будто носимые приблудным ветром, поэт движется от слова к слову неторопливо и осмысленно. А выходит не только вернее, но и быстрее всяких торопыг.

Коктебель – одна из редких областей, чей гений места явлен и зрим: есть профиль на скалах, есть фотографии и рисунки, у гения есть имя – Макс! Эта земля лежала под небом и до прихода Волошина, но была безвидна и пуста.

Дом Волошиных строился, как это принято в Крыму, с комнатами под сдачу. Коммерция сразу не задалась.

Частый гость ивановской «башни», Волошин не мог не задумываться о сходстве и несходстве двух домов. У Иванова получился смысл духовный, у Волошина – душевный. После революции волошинский вариант стал нужней и уместней – не до жиру…

Выдумщик, неистощимый на различные проказы. Блестящий мистификатор. Одна Черубина де Габриак чего стоит. Габриак – имя демона, мелкого беса.

И закружились стихи в бесовском вихре, словно листья в ноябре, засыпали редакцию «Аполлона», свели с ума бедного Маковского. Ведь влюбился! В кого? В тень? В призрак? В Дмитриеву? А может, в самого Макса?!

Потом, после разоблачения, так до конца и не поняли, кто же писал стихи Черубины: Дмитриева или Волошин. Так как это в любом случае подделка, то действительно трудно по стихам понять чьи они. По логике сюжета, скорее всего, писала Дмитриева. Иначе зачем бы ей нужна вся эта сомнительная история? Обидно быть только фигуркой в ловких руках демиурга Волошина. Не та женщина, чтобы согласиться на такую чисто страдательную роль. Стихи же делали её равноправным партнёром.

Рассказывают, что ополоумевший от любви Маковский, чтобы нашлось место для новой подборки Черубины, отодвинул запланированную и договорённую публикацию Анненского. Пожилой поэт воспринял это как оскорбление, сердце не выдержало, он упал на ступени Николаевского вокзала…

Габриак – имя демона.

Наверное, у идей тоже есть свой срок жизни. Было же что-то во всей этой антропософии, что привлекало таких умных и талантливых людей, как Андрей Белый, как Волошин. Сейчас это уже невозможно понять.

Волошин работал на строительстве Гётеанума. И это был благой труд.

Волошин рисовал акварели и считал, что нельзя рисовать долго, иначе лёгкость теряется. Кажется, что его парижские стихи создавались так же – единым махом импрессионистического пера. Скорее всего, ощущение ложное.

Ранняя парижская поэзия Волошина была не слишком оригинальной, но живой.

«Вакс Калошин!» – надрывалась от хохота бульварная пресса после знаменитой дуэли.

Стрелялись из-за Дмитриевой. Гумилёв сам учил Волошина тонкостям дуэльного кодекса: «Пощёчину следует давать резко и неожиданно».

Когда всё произошло, Анненский заметил: «Достоевский прав: звук пощёчины действительно мокрый». Но прав был и Волошин, написавший:

Лязг оркестра; свист и стук.

Точно каждый озабочен

Заглушить позорный звук

Мокро хлещущих пощечин.

Точно каждый озабочен

Заглушить позорный звук

Мокро хлещущих пощечин.

Где стреляться поэтам? Конечно, на Чёрной речке. По дороге к месту дуэли Волошин потерял калошу, все вместе её искали. На этот раз в русскую поэзию стреляли ещё хуже, чем в Луи-Филиппа. Гумилёв не попал (или нарочно стрелял мимо, ну как можно было не попасть в такую мишень?), у Волошина было две осечки. Это всё тоже им бес Габриак устроил. В этот раз шутка спасла жизни.

Волошин умел заговаривать стихии. Когда загорелся дом в Коктебеле, все побежали за водой, а он подошёл к огню, простёр руки и начал что-то говорить, убеждать пламя. И огонь послушался, отступил.

С теми четырьмя Божьими стихиями, на которые поделён мир, договориться можно. На то и дано поэту слово. Стихии – это по определению начала, поддающиеся упорядочению словом. С Хаосом договориться нельзя. Заклясть русскую революцию, чтобы не пожирала наш общий дом, не удалось никому.

Народу Русскому: Я скорбный Ангел Мщенья!

Я в раны чёрные – в распаханную новь

Кидаю семена. Прошли века терпенья.

И голос мой – набат. Хоругвь моя – как кровь.

Я в раны чёрные – в распаханную новь

Кидаю семена. Прошли века терпенья.

И голос мой – набат. Хоругвь моя – как кровь.

Кажется, что изначально в нём жили две поэтические сущности. Первая была живописной, вторая – идеологической. Он бы, конечно, никогда не согласился с определением «идеологический».

Но «идеологический» здесь в смысле «принадлежащий миру идей», а не «относящийся к какой-то конкретной и узкой идеологии».

В дни начала Первой мировой, в дни всеобщего угара и безумия, Волошин был одним из немногих, кто остался суров и трезв. Он написал письмо военному министру с отказом от военной службы.

Война изменила его поэзию, спокойствие парнасца уступило книжному пафосу пророка. Не Иеремия и не Исайя, а Казот, салонный пророк Великой французской революции, заговорил стихами, смущая редакции журналов.

Это был первый шаг Волошина по направлению к тому новому языку, на котором он начал писать после революции.

В феврале 1917 года Волошин был в Москве. За всеобщим ликованием ему удалось разглядеть подлинный, кровавый лик Истории, преемственность от Бунташного века и дальше, от времён тёмных кудеяровых.

Полиция из города разбежалась, и на Красной площади собрались слепцы, которых некому стало гонять. Они пели о Лазаре, об Алексие Божьем человеке… Те, кто только читал «Голубиную книгу», не могут себе представить, какой неизбывной тоской были полны голоса певцов. И почувствовал Волошин: «Вошёл страх в душу мою и трепет в кости мои».

С той поры музой Волошина окончательно стала Клио. Узко смотрят на поэзию те, кто предполагает, что её основной предмет обязательно лирика. Правы были эллинисты, пересчитав муз до девяти, из которых только Терпсихора не имеет непосредственного отношения к поэзии.

А Урания?

В античности никого не удивляли научные трактаты в стихах. Познание мира требует гекзаметров.

Особенность поэтического познания истории – это возможность принятия парадоксального. Противоречия даже на пользу: они рифмуются.

Поэтическое познание не боится отвергать факты, извращающие общую картину, и не боится создавать факты, необходимые для полноты картины.

Мы – заражённые совестью: в каждом

Стеньке – святой Серафим,

Отданный тем же похмельям и жаждам,

Тою же волей томим.

Стеньке – святой Серафим,

Отданный тем же похмельям и жаждам,

Тою же волей томим.

Можно ли требовать от поэта духовной трезвости? Можно. И, кажется, Волошин был абсолютно трезв. Очень уж всё это непохоже на экстаз. С профессиональным интересом патологоанатома исследовал Волошин русскую судьбу и русскую душу.

С восторгом вспоминают, что стихотворение «Русская революция» было высоко оценено обеими сторонами, в частности Троцким и Пуришкевичем. Как будто мнение таких «знатоков» что-то значит при оценке поэзии, как будто убийцы стали судьями.

Не нам ли суждено изжить

Последние судьбы Европы,

Чтобы собой предотвратить

Её погибельные тропы.

Последние судьбы Европы,

Чтобы собой предотвратить

Её погибельные тропы.

Пусть бунт наш – бред, пусть дом наш пуст,

Пусть боль от наших ран не наша,

Но да не минет эта чаша

Чужих страданий – наших уст.

Пусть боль от наших ран не наша,

Но да не минет эта чаша

Чужих страданий – наших уст.

Сколько привычных мыслей, сколько публицистического пафоса. Сразу вспоминается, что Волошин долгие годы работал журналистом. Так вот какова газетная поэзия.

Каждый раз, читая эти строки, я вздрагиваю от ужаса. Как же можно так ненавидеть свою страну. Пей, сука, из чаши страданий, не расплескай! Пусть другие страны и народы смотрят на тебя со смесью отвращения и восторга. Ты, Родина, как говорил покойный Чаадаев, создана для того, чтобы преподать миру страшный урок.

Конечно, большинство читателей увидело тут высокую, христианскую любовь к России. Про «высокую, христианскую» не знаю, а человеческой, гражданской не было.

И с ними ангелов дурная стая,

Что, не восстав, была и не верна

Всевышнему, средину соблюдая.

Их свергло небо, не терпя пятна;

И пропасть Ада их не принимает,

Иначе возгордилась бы вина, –

писал Данте в третьей главе «Ада».

В Афинах гражданина, во время гражданской смуты не примкнувшего ни к одной из партий, изгоняли из города. То, что Волошин помогал спастись от казней и красным, и белым, – это благое дело, это подвиг. Но то, что в своих стихах он уравнял белых и красных, Россию и большевиков, – это та хула против Духа Святого, которая не может быть прощена. Тот последний релятивизм, после которого ничего нет, иначе возгордилась бы вина.

Дидактическая, риторическая поэзия. Может быть, с точки зрения эстетов, и не поэзия вовсе. Но Волошину надо было как-то излагать мучившие мысли. Волошин был настоящим поэтом, а значит, ему было проще, сподручнее думать в стихах. Так поэзия возвращалась к одному из своих древнейших предназначений, становилась способом познания мира.

И из недр обугленной России

Говорю: «Ты прав, что так судил!

Говорю: «Ты прав, что так судил!

Надо до алмазного закала

Прокалить всю толщу бытия,

Если ж дров в плавильной печи мало,

Господи! вот плоть моя!»

Прокалить всю толщу бытия,

Если ж дров в плавильной печи мало,

Господи! вот плоть моя!»

Чисто религиозный взгляд на историю – невозможен.

Русская революция не вмещается ни в одну религиозную концепцию, приходится подгонять да прилаживать, чтобы выходило хоть как-то округло и осмысленно. Этому приглаживанию жертвуется как религиозная истина, так и живой дух истории.

У хаоса нет смысла. Никакого. Религиозного смысла тоже нет. Когда взбунтовавшаяся сволочь губит страну и её народ, не надо искать в этом приметы высокого замысла. Поиск этот аморален, кощунственен, безрезультатен.

Русский апокалипсис – бессмысленный и беспощадный. Армагеддон без второго пришествия. Приговор без Страшного суда и следствия.

Волошина называли русским европейцем. Он таковым и оставался. Как бы он ни писал о России, но это всё равно было взглядом со стороны, упражнением в русской жизни и русской поэзии. Да и Крым – это не совсем Россия. Не те пейзажи, не тот воздух. Народ, собравшийся с полумира по нитке. Жестокая киммерийская античность.

Наверное, монотонный ритм поздних стихов Волошина, чередование разностопных ямбов повторяло особенности пения текстов из «Голубиной книги».

Бунин вспоминал о разговорах с Волошиным:

Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокалённые, просветлённые лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее.

Самый добрый поэт. Но не было ли в этой доброте чего-то от горьковского Луки? «Мяли много, вот и мягок…» Нет, позиция человеческая безупречна. А поэзия? Нет ли чего-то искусственного, какого-то поэтического приёма в этой позиции неустойчивого равновесия между теми и теми? Балансир не выпускается из рук, и всё внимание на то, чтобы не упасть. Чтобы сохранить свою душу в те времена, когда жизненно необходимо её погубить.

Волошин попытался создать поэзию публицистическую и одновременно познающую. Первые шаги были неровными, по-настоящему удачных строк получалось немного, но общее направление было выбрано верно.

Волошин в своих стихах мыслил, анализировал! Начиналась русская метафизическая, метаисторическая поэзия – то, что потом так плодотворно разовьётся у Бродского.

Последние публикации:

Вячеслав Иванов. Созидающий башню –

(16/01/2026)

Папесса Иоанна –

(18/04/2025)

Пророк Даниил –

(24/02/2025)

Серый волк –

(29/01/2025)

Василий Буслаев –

(30/09/2024)

Избы лубяная и ледяная –

(03/06/2024)

Иона –

(07/02/2024)

Свинопас –

(20/02/2023)

Дно –

(28/04/2022)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы