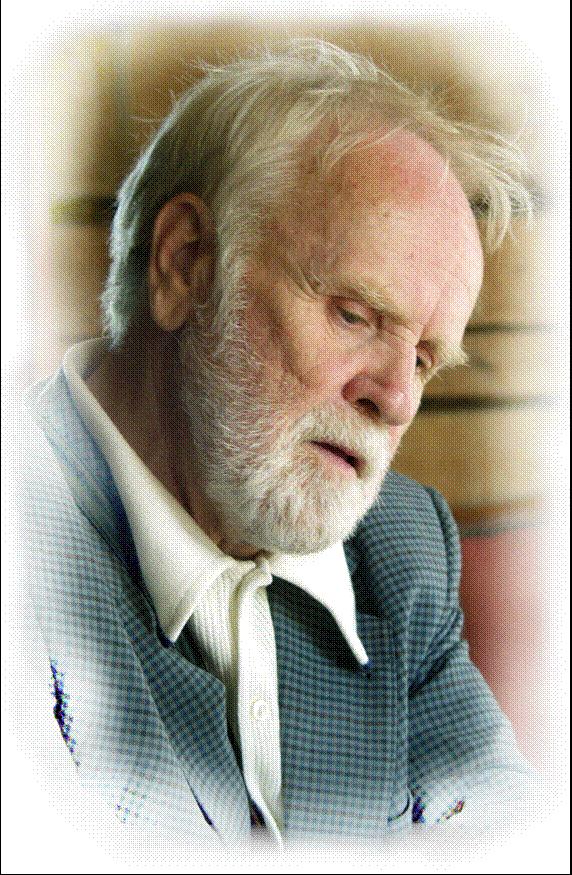

«На произволе судьбы…» (2)

(90 лет Василию Ивановичу Белову)

Часть II

Приметы дорогого писателю русского лада ещё несколько десятилетий назад можно было встретить в российской глубинке, в деревне. Пока она не была почти полностью уничтожена в постперестроечное время. С пронзительной душевной болью выразил этот процесс Николай Мельников в знаменитом своём стихотворении:

В.И. Белов подтверждал: «Деревни сегодня нет совсем. Она погибла. Сначала под ударами сталинской коллективизации, потом под ударами войны, далее последовали хрущёвские удары, ликвидация малых деревень и тому подобное. И всё это на моей памяти. Весь двадцатый век непрерывные удары по русской деревне и русскому крестьянству. Перестройка добила окончательно» [1].

Вот почему в своей повести с чудным названием «Целуются зори» писатель с особой любовью отмечал даже малейшие признаки дивного русского лада, который ещё теплился, сохранялся в деревне. Здесь человеку всё просто, понятно, всё любо-дорого: «И так хорошо дома, на своей земле, понятной и близкой любою своей травинкой!» Белыми ночами в засыпающей после трудового дня округе вместе с крестьянами отдыхают их всегдашние помощники и кормильцы – домашние животные: «Лошади ржали в ночи, тоже понятно и ласково. Ласточка завозится в тёплом гнезде над окном, почиликает что-то сквозь сон. Либо вздохнёт во дворе корова, и снова всё тихо».

Днём радует сердце и глаз «весёлый, горушками, берёзовый лес», где «трава вдоль тропы была молода и первозданно свежа, берёзы вскидывались ветвями в одну сторону». Ласкают слух трели певчих птиц, голос предсказательницы-кукушки. «Пригорок сменялся пригорком, тропа стелилась теперь по высокому, обросшему сосняком берегу. Наконец открылась река, со спокойным синим плёсом внизу». Здесь источник душевного равновесия, духовных и физических сил народа. Всегдашнее присловье старика Егоровича: «Добро, ладно, хорошо», троекратное утверждение желанного лада, чуть ли не по-детски простого и мудрого, – также из этого источника.

В небольших зарисовках, рассыпанных в тексте, с разных сторон показана подлинная безыскусственная жизнь, в которой нет места фальши, притворству, лицемерию. Здесь нельзя укрыться за фарисейскими личинами и масками, в деревне всё и все на виду. Здесь нет двойных стандартов. Идеал от века единый – жизнь по-Божьи, по правде, по совести.

Такова в повести В.И. Белова четвёртая участница поездки – крёстная Лёшки Настасья. У неё своя цель:

«– А ты, крёсная, пошто в город-то? – спросил Лёшка Настасью.

– Да в церкву.

– Молиться, что ли?

– На Казанскую. Да и Степанушка помяну».

Христианское празднование в честь Казанской иконы Божией Матери происходит дважды в году – летом и осенью. Летом почитание чудотворной иконы совершается 21 июля. Так, указанием на православный праздник устанавливается не только точная хронология в протекании художественного времени в повести, но и формируется её христианский подтекст.

Отблеск русского лада светится в образе богомольной Настасьи. Она отправляется в дальний путь на молитву за упокой души погибшего на войне мужа Степана. Все долгие горькие годы вдовства и одиночества Настасья бережёт в душе память о муже: «Одна и живу. Уж двадцать пять годов одна, как войну-то открыли, так его на второй день и вызвали. Одно письмо послал с первых-то позиций. В самый огонь и попал, да кряду, видать, и убили. Степаном звали.

Соседка сочувственно кивала, а Настасья рассказывала:

– Деток-то мы не успели накопить, ведь только две недельки и пожили – какие, милая, детки?» – делится она наболевшим со случайной попутчицей на пароходе.

В простой крестьянке – воплощение любви, верности, преданности, словно отсвет Божественного света Пресвятой Богородицы, которой едет поклониться Настасья. Всех она жалеет, всем хочет помочь. Неизменно проявляется в ней любящее, сердобольное, материнское начало. Так, например, с сердечным участием расспрашивает она солдата, сошедшего с парохода:

«– Что, батюшко, каково вас кормят-то?

Сержант буркнул что-то в ответ.

– Добро? – обрадовалась Настасья. – Ну и слава Богу. Матку-то, батюшко, не забывай, письма-то пиши».

Настасья делает всё неспешно, неторопливо, основательно. И с Божьей помощью у неё всё получается, всё ладится. Несмотря на то, что крестник Лёшка и старик Егорович отговаривали Николая Ивановича брать Настасью в город: «На что нам эта крёсная? Поедем втроём!»; «Не надо нам Настасью с собой, – решил Егорович. – Баба, она баба и есть. Сколько разов с бабами езживал, всё время что-нибудь да стрясётся»; «в дороге с бабами тоже одна морока».

Обманув крёстную накануне поездки, Лёшка думал, что «отвертелся» от Настасьи. Мужики не взяли её в попутную машину: «Намаялись бы с ней, – сказал Лёшка, как бы оправдываясь перед молчавшим Николаем Ивановичем. – Пусть дома сидит. В религию, вишь, её потянуло».

Но женщина не отступает от своего плана: «обманутая ни за что ни про что Настасья долго охала и расстраивалась. Потом она взяла себя в руки и, перекрестившись, деловито пошла на пристань пешком». Так, осенив себя крестным знамением, благополучно, заблаговременно оказалась она на пристани, «уселась на брёвнах. Закусила чего-то, не спеша перевязала белый, в голубую горошину, бумажный платочек. Долго сидела так, глядя на реку». В то время как грузовик «мушкетёров» забуксовал в непролазной грязи, и они еле-еле успели на пароход. А добросердечная Настасья «сначала охала и жалела опаздывающих мужиков». Она ничуть не сердится на них за обман, напротив – сама просит прощения: «Ты уж не сердись, что вас-то не дождалась…»

«Так началась знаменитая поездка трёх моих друзей. Вернее – четырёх, хотя мужики и не брали в расчёт Настасью», – замечает автор, подчёркивая, что и она полноправная героиня повести, и также входит в число его друзей.

Герои, крепкие своей мужской дружбой и солидарностью, по-фанфаронски считали, что «с бабами одна морока», что «намаялись» бы с Настасьей, но вышло наоборот: именно без неё пришлось намаяться в городе «трём мушкетёрам». Ведь обстоятельная Настасья с самого начала предлагала им ночевать у хорошей знакомой: «У Акимовны и остановлюсь. Она мне всё рассортовала, куда идти, что за чем на дороге будет. <…> А то, думаю, дом у её свой, места бы для всех хватило». Героиня заранее знает, что в городе у неё будет уютный ночлег, с чаем, пирогами, деревенскими гостинцами. Но суматошные мужики-«мушкетёры» снова спешат от неё отделаться.

Кроткая Настасья, предпринявшая долгий путь ради благой цели, живёт с миром в душе и в ладу с миром – тихо, размеренно, как уготовано Богом: «Днями в полях млеют на солнце многоцветные травы. Повсюду нестихающий звон кующих кузнечиков, волнистое марево струится на горизонте, и белые, будто сдобные, облака выплывают из-за края земли. Они плывут широко и ровно, никуда не торопятся, в бездонном небе весь день плавится солнечный слиток».

Мудрая неторопливость гармоничной жизни природы контрастирует с бестолковой суетой, спешкой, сутолокой, огорошившей путешественников, едва они ступили на городскую пристань: «У пристани была шумная утренняя суматоха. <…> Кричали матросы, кидая чалки. Гудели легковушки. Пассажирская гуща хлынула с парохода». Если в деревне все знакомы друг с другом, каждый известен, по-своему ценен, у всех на виду, то здесь человек нивелируется, вместо людей, неповторимых личностей – многоликая масса, «гуща».

Живительная деревенская тишина сменяется нездоровым для слуха непрестанным городским гамом. Беспрерывный шум нарушает внутренний покой, болезненно раздражает нервы. Фраза «Город шумел» настойчиво повторяется в тексте много раз, неблагозвучным звуковым фоном подчёркивая мытарства главных героев повести: «Город шумел вокруг, везде спешили прохожие»; «Город шумел. Егорович не знал, куда податься»; «Город всё так же шумел под июньским зноем». Надо заметить, что в последнем из предложений допущена временная несогласованность: действие происходит «на Казанскую», то есть в июле.

Если дома, у родного очага, ещё сохранялся лад, то в незнакомом городе пошёл полный разлад.

Бездушным чиновничьим формализмом веет от плаката, на котором устроители слёта не потрудились полностью, без казённых буквенных сокращений написать приветствие сельским труженикам: «Над выходом трепало ветром длинный плакат с надписью: “Горячий привет участникам слёта передовиков с/х-ва!”». Эта многозначительная деталь всплывает в тексте повести дважды: в точности такое же полотнище натянуто поперёк скверика, где присели обескураженные герои, лишившись адреса Егорычева зятя, где планировали устроиться на ночлег. Никакого «горячего привета» от организаторов участник слёта Николай Иванович и его друзья не получили. Их даже никто не встретил, не позаботился о размещении, питании. Передовиков вызвали из районов на совещание в областной центр и буквально бросили на произвол судьбы.

Здесь они совершенно чужие, никому не нужные. Горожане даже самых обычных профессий из сферы обслуживания – вполне возможно, что и сами недавние выходцы из деревни: приёмщица в камере хранения на вокзале, работница справочного бюро, продавщица в музыкальном магазине, швейцар и официантка в ресторане, администратор в гостинице – относятся к колхозникам безучастно, с полным отчуждением: «Продавщица отсутствующими глазами глядела куда-то поверх голов»; официантка «так же, как продавщица, глядела куда-то поверх голов».

И от этого всеобщего безразличия, дистанцирования беловские герои сникают, как-то съёживаются. Молодой Лёшка ещё пытается хорохориться, но «Егорович, как и Николай Иванович, сразу стал непохож на того, каким был обычно в деревне». Старик совсем приуныл от свалившихся на них неурядиц, растерялся в путанице неблагоприятных обстоятельств. «Путаники, они всё на свете запутали!» – сетует Егорович. Советская пропаганда внушала крестьянам: «Всё вокруг колхозное – всё вокруг моё». Но в городе оказалось всё казённое, чуждое, постороннее.

От красоты целующихся зорь, благообразия жизни на природе здесь нет и следа. Напротив, представляется, будто невинные, неиспорченные люди попали в Содом и Гоморру – место разврата, пьяных драк, преступлений.

Впечатление неблагообразия усиливается дикой сценой в музыкальном магазине: скандал и ругань вспыхнули на пустом месте, когда Лёшка самозабвенно заиграл на гармони, пробуя инструмент. «Игра была красивой», но окружающие ни за что ни про что стали называть парня «сумасшедшим», «хулиганом», требовали вызвать «заведывающего». Деревенским друзьям пришлось спасаться бегством: «Путешественники, стремясь от греха подальше, быстро выпростались на улицу, завернули за угол и отдышались в каком-то скверике».

Обстановка в ресторане, где герои по причине деревенского любопытства, но не без колебаний решились пообедать: «Хоть поглядим», – поначалу поразила колхозников невиданной ими «роскошью»: ковровая лестница, зеркальная стена, громадный зал; неслыханными ранее блюдами в меню: «ромштекс», «цыплята табака». Даже Лёшка, которому поход в ресторан снился перед поездкой, «слегка опешил»; «Егорович был ошеломлен окружающим блеском». Бригадир Николай Иванович силился держаться степенно, но тоже чувствовал себя неуютно, не в своей тарелке, предлагал друзьям поскорее уйти. Обед не задался: «Цыплята таба… – читал Лёшка. – Табака… два двадцать восемь, ничего себе! Надо бы попробовать.

– Нет, мне дак лучше без табаку, – очнулся Егорович. – Суп-то есть?

Супу никакого не оказалось». Толком поесть не удалось, но пришлось выложить по счёту почти все взятые в поездку деньги.

Здесь не только обманутые ожидания незадачливых путешественников. Они обмануты в прямом смысле, причём несколько раз: прожжённой официанткой, подвыпившими завсегдатаями этого злачного места. Словечками из блатного жаргона, географическими названиями районов крайнего Севера, куда съезжались в те годы охотники «за длинным рублём», пестрит лексикон самого нахального и задиристого субъекта, что косвенно указывает на его уголовное прошлое: «я тебе, Стас, я не какой-нибудь фраер, так? <…> – Пахан? Держи! Ты вот старый уже, так? А я с тридцать пятого, так? В Салехарде был, да? А в Норильске? А я был, гад буду!

– Добро, ладно… – Ни в Салехарде, ни в Норильске Егорович не бывал. – У меня тоже это… Зять, значит…»

Обескураженный дедушка не может распознать в этом ресторанном прожигателе жизни, наглеце и трепаче, своего «высокого, уважительного» зятя Станислава, которого заочно окружил неким ореолом. Егорович простодушно мечтал, как он «заходит в новую квартиру, как зять Станислав усаживает его на диван и степенно отцом называет его». В воображении старика зять всегда представлялся добропорядочным, приличным человеком «на хорошей должности», «обязательно в шляпе» (непременный атрибут важного должностного лица), благодаря которому и он, Егорович, получит долгожданный почёт и уважение.

Однако никакой «уважительности» к простым сельским труженикам никто не проявляет. За коврами и зеркалами глазам скромным простакам открывается ужаснувший их грубый, пошлый балаган. Все как в угаре, всё, как в чаду. Дымят сигареты; гудят «от первоначального возбуждения голоса посетителей», одурманенных парами алкоголя. В унисон всеобщей мешанине с эстрады грянула песня: «Вьюга смешала землю с небом». Парочки пошли «выделывать твист» – новомодный в 1960-е годы заокеанский танец, название которого в точности отражает особенности танцевальных па: twist в переводе с английского – скручивание, искажение, искривление.

Подобно этим телодвижениям, размеренная деревенская жизнь героев в городе стала искривлённой, хаотичной, сбивчивой. Лёшка из-за пьяного драчуна Стаса по ошибке угодил в милицию и провёл свою первую городскую ночь в вытрезвителе. Мужики, оставшиеся без своего молодого товарища, как и в эпизоде с музыкальным магазином, рады унести ноги «из шумного, прокуренного ресторана»: «Хоть нас-то отпустили. Могли бы и нас…»

Они ещё больше смутились, сконфузились, словно почувствовали себя без вины виноватыми. В чуждом, враждебном человеку социуме даже ни в чём не повинные ощущают себя абсолютно беззащитными, понимают, что могут оказаться наказанными неизвестно за что – согласно циничной расхожей поговорке «правоохранителей», бытующей до сих пор: «Был бы человек, а дело найдётся». Вот почему, надумав выручать Лёшку, Егорович отвергает предложение бригадира идти в милицию: «Да ведь это… – Егорович горячился: – Ведь им только покажись, оне и нас к рукам приберут. Нет, Николай Иванович, нам туда нельзя показываться! Оне и нас-то, наверно, давно ищут. Кабы зять Станислав… Нет, надо к защитнику. Защитнику скажем: так и так, мы невиноватые, дело такое вышло. <…> Скажем: так и так, помогите Олёшку найти, мы не виноваты. Ни в чём».

Двое друзей в ту ночь остались вовсе без крыши над головой. Писатель называет их уже не «мушкетёрами», а «пилигримами», то есть духовными странниками. И таким образом курьёзное, с комическими элементами повествование переводится в иную нравственно-ценностную сферу, обретает сакральную глубину.

В гостиницу пилигримов не пустили: «Мест у нас нет и не предвидится, – сказала администраторша». Не дали приюта крестьянам даже в Доме колхозника, несмотря на командировочное удостоверение бригадира, на жалостные увещания обходительного Егоровича: «– Дак ведь это… хозяюшка, на произволе судьбы, можно сказать… – Егорович даже снял фуражку. <…> – Да ведь… Может, в коридор куда? Мы бы до утра только». Парадокс в том, что Дом колхозника – в нарушение своего прямого назначения – предоставляет места кому угодно: «на соревнование из Костромы приехала группа», «шестые сутки ансамбль лилипутов», «артисты с Кавказу не выписались», – но только не приезжим сельчанам.

Пытаясь преодолеть безысходную ситуацию через призму своего не замутнённого городскими установками на всеобщее отчуждение мировосприятия, чистого, младенчески наивного (в соответствии с заповедью Христа: «истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» – Мф. 18: 3), герои по простому деревенскому обычаю решаются попроситься на ночлег к кому-нибудь из горожан, согласно пословице «Мир не без добрых людей»: «Вот ведь… А что, Николай Иванович, везде свои люди-то. Ежели у кого ночевать попроситься? Ведь, к примеру, окажись кто у нас в деревне, разве бы не пустили мы ночевать? У меня вон этот… студент четыре ночи ночевал, который иконы-то искал. Опять же люди мы не какие-нибудь, в бане мылись недавно… не воры никакие». Их святая простота, искренность, непосредственность никого не убеждает, их проблема никого не трогает. И снова – отгороженное безучастие, недружелюбие, неприязнь. Двери одна за другой захлопываются прямо перед носом странников:

«– Гражданочка, – начал Егорович. – Мы это… Можно сказать, на произволе судьбы… Ночевать не пустите? До утра только.

– Совсем обнаглели! – Женщина быстро захлопнула дверь.

– Добро, ладно, хорошо».

Народный лад исконно предполагал традицию русского гостеприимства, вошедшего во множество пословиц: «Гость доволен – хозяин рад»; «Гость не кость, за дверь не выкинешь»; «Рад не рад, а говори: милости просим!»; «Добрый гость всегда в пору»; «Для дорогого гостя и ворота настежь»; «Гостю – почёт, хозяину – честь» и др.

На Руси сохранялся святой христианский обычай принимать путников, давать им пристанище. Господь в Евангелии нарекает праведниками тех, кто исполняет Его заветы о помощи странникам: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня <…> Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? Или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли? <…>И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25: 34–40). Эти заповеди легли в основу лесковского рассказа «Христос в гостях у мужика» (1880).

Но героев В.И. Белова в городе окружает среда прямо-таки безбожная. Искусственно выстроены социально-культурные, материальные, коммуникативные и иные барьеры, разъединяющие людей, подорвано их доверие друг к другу. Хотя официальная идеология, внедряемая через особый жанр массовой советской песни, утверждала обратное:

Этот миф развеивает горестная бесприютность беловских путников. Им буквально негде приклонить голову, как говорит в Евангелии Христос: «лисицы имеют норы и птицы небесные – гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8: 20). Бездомным странникам приходится ночевать прямо на городском асфальте: «Утренняя заря уже народилась где-то за спящими домами, когда вечерняя еле успела угаснуть. Это была первая мушкетёрская ночь. Егорович и Николай Иванович устроились ночевать за какими-то воротами, у поленницы. Они лежали, подложив под себя фанеру и дощечки. С тротуара их было совсем не видно». Чудных целующихся зорь здесь тоже не видно, они скрываются за высокими зданиями: «Город затихал, одно за другим гасли зелёные и розовые окна в больших стандартных домах. Заря догорала за теми домами».

На время измученные путники забылись неглубоким, зыбким сном. Приснившаяся родная деревня – воплощение привычного крестьянского лада, защитительной силы родимого дома – принесла душе отраду, краткое отдохновение от городской маеты: Николай Иванович «слышал во сне звуки ночной деревни. Стояли у речки тихие бани, берёзы, и дергач крякал за омутом. Красный ребячий костёр горел за легким речным туманом. Желтели в лугах купальницы. Зеленели тихие палисады с выстиранным бельём на изгородях. Стояли спокойные, до последнего сучка знакомые срубы домов. А там, дальше, за родным окоёмом, целовались румяные зори».

Но пробуждение было неладным, безотрадным. Под утро «шаркала об асфальт метла дворничихи. Пыль и окурки летели в сторону под ворота». Вот и весь «почёт», уготованный передовику сельскохозяйственного производства и старику, отдавшему все силы вековечному труду.

Единственная «почесть», выпавшая на их долю, – завядшие букеты цветов, которыми со смехом закидали подзаборных ночлежников гулявшие до утра выпускники школы: «Дедушка, ловите! – крикнула бойкая девчушка в белом платье. Она бросила в Егоровича букетом увядших к утру цветов. Егорович машинально поднял букет. И вдруг букеты полетели, посыпались на путешественников. Молодёжь, смеясь и бренча гитарой, исчезла, а мужики стояли в ворохе роскошных когда-то цветов.

– Ишь ты! – ворчал Егорович. – Какая нам почесть-то вышла!»

Старик этой «почести» не радуется, а ворчит. Такие грустные, увядающие цветы обычно бывают на могилах, навевают мысль о кладбище, о конце земной жизни. Знаменательно, что все в городе знают дорогу на кладбище (к смерти), а путь к церкви (к жизни в Боге) точно не может указать никто – в эпизоде, когда Николай Иванович задумал разыскать Настасью. В безбожной, атеистической среде на его смущённый вопрос: «Церква где, скажем?» – прохожие либо пожимают плечами, либо смеются, либо посматривают с недоумением и подозрением.

Что касается четырёх деревенских путешественников, то, вне всякого сомнения, это православные русские люди. Даже Лёшка, самый молодой из них, – крещёный христианин (хотя бы номинативно), не говоря уже о старших участниках странствия.

«Вера – это серьезное дело... И её никакими знаниями не обретёшь. Может, даже наоборот. О ней и говорить много нельзя. Но только придя к ней, начинаешь многого стыдиться в своём прошлом» [2], – утверждал В.И. Белов в беседе «Молюсь за Россию!»

В последние дни поездки события вокруг беловских героев завертелись и завихрились ещё более причудливо. Непривычный для них темп жизни, коловращение городской сумятицы затянули путников в свою круговерть. Сбился с дороги Николай Иванович, так и не попавший на слёт. Егорович с перепугу начал метаться и заблудился в каменных лабиринтах незнакомых улиц. Попеременно каждый из «трёх мушкетёров» попадал в особо замкнутые пространства, западни и ловушки: в здание под вывеской «Дантист А. Б. Фокельман», в дровяной сарайчик Акимовны, который запирался только снаружи.

По милостивой Божьей воле друзья снова благополучно соединяются на пароходе, плывущем обратно. Никто из них не достиг своей цели. Даже Настасья сетует на формализм официальной церковной службы. Да делать нечего – по всей видимости, в их округе вообще нет ни одной церкви. Итог поездки подводит бригадир: «Нет, я дак больше не ездок, – сказал Николай Иванович. – Ни до сенокосу, ни после сенокосу. Я и эти три ночи по гроб доски помнить буду».

Писатель рассказал простую и мудрую, печальную и забавную, поучительную и трогательную историю. Даже не рассказал, а записал, как подчёркивает автор-повествователь, со слов своих друзей-земляков – людей с просторными сердцами, с душой нараспашку, щедро наделённых и трудолюбием, и терпением, и доброжелательством. Они и стали главными героями повести. Литературные персонажи получились такими полнокровными, цельными, что вполне узнаваемы в реальной действительности.

Глубина постижения жизни, характеров людей, судьбы русского народа в целом в творчестве В.И. Белова исходит из его личного опыта, собственной души, совпадает с Божьей и народной правдой.

В многосторонней проблематике повести «Целуются зори» основное даже не проблема взаимоотношений городских и сельских жителей и не оппозиция «город – деревня», как утверждают в один голос интерпретаторы произведения. Главное – это оппозиции истины и лжи, святой простоты и лукавого мудрствования, доверия и подозрительности, отзывчивости и безучастия, гармонии и дисгармонии, лада и разлада. На этих полюсах выстраивается система духовно-нравственных ценностей художественного мира В.И. Белова. «Благодушно и мудро с первых же своих работ Василий Белов как бы уравновесил жизнь: сколько в ней трудностей, горя, отчаяния, столько и радостей, счастья, надежды» [3], – справедливо отмечал В.Г. Распутин.

Даже в антагонистических обстоятельствах, когда угасает последняя надежда, является евангельская «сверх надежды надежда» (ср. Рим. 4: 18) на истинное возрождение России. Об этом – знаменательный диалог Василия Белова с Владимиром Бондаренко: «Белов: <…> я утверждаю, что тысячи деревень исчезли с лица земли. Я об этом писал и в прозе своей, не только в публицистике. Есть такой рассказ, как я ночую в деревне. И спрашиваю старенькую хозяйку: куда исчезла деревня? <…> через трубу и в синее небо ушла...

Бондаренко: И что, больше никогда не возродится? Ты сам по складу своему, по чувствам своим пессимист или оптимист?

Белов: Скорее всего, я пессимист. Но, если ты, Володя, спрашиваешь, возродится ли деревня, в этом плане я даже оптимист. Верю в возрождение Родины своей. Не только в возрождение деревни своей и земли вологодской, отеческого гнезда, но в возрождение всего нашего государства. Куда от этого денешься? А вот когда оно будет? <…> Не знаю. Но есть же ещё живые силы. Есть живые люди. Даже молодёжь есть, которая не даст доконать себя совсем. Мы ещё поживём» [4].

Подтверждение этих святых упований писателя – в лирической стихии его художественных произведений о родине и русском народе. Образ целующихся зорь предстаёт как отблеск вселенской Божьей любви, отмечающий уже нездешний, внеземной горизонт бытия, знак жизни вечной.

Примечания

[1] Молюсь за Россию! (Беседа Владимира Бондаренко с Василием Беловым) // Наш современник. – 2002. – № 10.

[2] Там же.

[3] Распутин В.Г. Служба Василия Белова (К 70-летию В.И. Белова) // Наш современник. – 2002. – № 10.

[4] Молюсь за Россию! (Беседа Владимира Бондаренко с Василием Беловым) // Наш современник. – 2002. – № 10.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы