Андрей Аранышев

Было так. Я спросил Яндекс: "Лучшие художники современного искусства". Что-то выбрал в предложенном перечне сайтов, открыл, а там список из нескольких фамилий с ценами картин от/до. Я выбрал самого дорогого. Напечатал в поисковом окне: «Андрей Аранышев», Яндекс сам подсказал: «художник», я согласился, кликнул, открыл, стал рассеянно просматривать и вдруг запнулся.

Лежащая с цветком. Холст, масло. 2012.

Я было сначала себе врал, что меня остановили глаза, в отличие от щёлочек

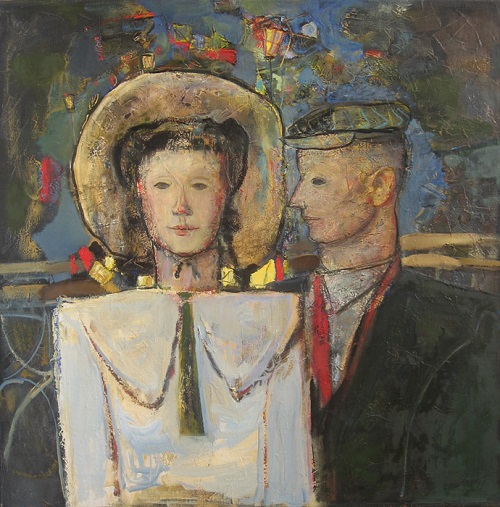

На скамейке. Холст, масло. 2011.

или вообще нарочито отсутствующих

в предыдущих картинах - выразительные.

Но после нескольких пейзажей

Понт нев. 2006.

Золотой мост. Флоренция.

Париж. Вид на Ситэ. 2006.

я понял, что в первой вещи меня остановили неожиданные блики на правой щеке, на лбу слева, вообще непонятно, что за блики на кожаном диване, на котором возлежит "Лежащая".

А потом до меня дошло, что Аранышев, всё остальное, кроме случайно попавших к нему в светлое поле сознания пятен света,- всё остальное он нарочито рисует так, чтоб было ясно, что оно вне его внимания - абы как нарисовано. Пальцы рук, сами их контуры (анатомия), оголённое правое плечо - вдруг острое… материя платья… причёска… Всё – не важно.

И… как сомнамбула… я полез искать в собственные записки, подыскивая, что за философия под это подходит… Смутно я предполагал, что одного… фамилию забыл, но приблизительно помнил, где это поискать. Оказался Ошо. Стал перечитывать. И вскоре наткнулся на собственные резюмирующие слова, возражение дочери, обожавшей его: "И если так, если эта квалифицируемая мною как иллюзия, для тебя - не иллюзия и – сверхценна, то на мир тебе наплевать".

Что-то околобуддистское!

Что мне – мерзкая действительность, раз я могу от нее отключиться! - На что? - На нечто экстраординарное в себе, - отвечает йога. Сутра 1-17 Патанджали гласит: «...вызывает чистую радость... не замечает окружения...» (Йога-сутры Патанджали. Перевод и комментарии Т.К.В. Десикачара. Пер. с англ. - С.-Пт: ООО ЭТО “Экслибрис”, 2002, К.: “Janus books”. 1999. С. 20).

Чистая радость – это светлые пятна.

В «Виде на Ситэ» пасмурная, безрадостная погода. Зато есть разрывы в облаках. Оттуда брызжет свет. Вот ОНО! На небе… в отражении неба – не важно. И не важны какие-то палки, мусор, какая-то мерзость, плавающая на поверхности. И даже что-то похожее на небе не важно. Важен – свет. Чистая радость от него.

Важно лишь обладать способностью так воспринимать. Экстраординарно (Сутра 3 - 36).

Способность такая приобретается тренировкой обычного, называемого в психологии объективацией. Что это такое? Это сосредоточение внимания на чём-то внешнем, создавшем какое-то жизненное затруднение. От сосредоточивания внимания перестаёшь замечать всё остальное и внутри себя и вне. Можно довести до того, что даже боль отойдёт в незамечаемое. Так если в обычной жизни после решения жизненного затруднения объективация прекращается, внимание рассредоточивается, то в необычной жизни можно дойти до экстраординарности. К необычной жизни может быть отнесено переживание такого неприятия обычной жизни, что какое-то пятно света станет смыслом всего-всего на свете.

Пояснение к сутре 3-3 поясняет (путём передёрга) как внешнее (пятно света на чьём-то лбу) становится твоим внутренним переживанием:

«Когда мы достигаем этого состояния [самадхи], очевидным остается только сам объект. Мы даже не будем подозревать, что существуем отдельно от него. Наш разум сливается с объектом и ни с чем другим» (Там же. С. 66).

Это перекликается с тем у Ошо, против чего было списанное мною резюмирующее своё возражение Ошо. Ошо писал: “Я искал истину, но, странно сказать, пока был ищущий, истина не находилась. А когда истина была найдена, я оглянулся вокруг... Я отсутствовал. Когда истина была найдена, ищущего больше не было; а когда ищущий был, не было истины” (Ошо. Любовь. Свобода. Одиночество. 2002. С. 61).

Подробнее обо всём этом см. тут (спросить Find-ом: Ошо) и тут (спросить Find-ом: сутра).

То же – со световыми сполохами «Золотого моста Флоренции». Что из того, что в отражениях в воде там воды не чувствуется. Мокрый асфальт какой-то, а не вода. А в небе не тучи, а тоже палки какие-то неясные.

В воде «Понт нев» световые палки больше похожи на блики на волнах. Но… Что-то больно они прямые. Так пусть и придирка это. Зато в сияющем голубизной небе, что за нарочитая грязь? Это не стаи птиц и не тучи листьев с облетающих деревьев.

В «Ночной Праге» в этом духе не к чему придраться, зато там от чего отражением является правое световое пятно в воде?

Всё странности, правда?

«На скамейке» - светится не только платье девушки, но и её матовое лицо.

«Спагетти» тоже нарисовано ради пятен света.

Вот и получается, что правы те, кто про Аранышева пишет, что он мыслит философски (тут).

Они только не правы, что не раскрывают, что это за философия у Аранышева.

14 декабря 2013г.

Проверка

Я получил возражение на свой вывод, что Аранышев – пробуддист. Картина "Звуки тишины", мол, символистская. А символизм – это ж нечто мечтательное о чём-то облачном-заоблачном, нечто туманное и неясно истаивающее в свету. Так, глядя на сухую манеру исполнения Аранышевым этой картины, не хочется согласиться с таким возражением.

Вам не покажется, что тут нарисован кто-то, кого обступили собаки, и он их гладит?

А тут - велосипедист?

Что-то ещё копошится в невнятице внизу картины.

И не согласитесь ли, что всему этому копошащемуся как-то противостоит такой вот вечерний пейзаж?

Как на картине меньшая контрабасистка – большей…

Какое впечатление осилит: звуки или тишина?

Если собаки повизгивают, велосипед шепчет шинами, то молчаливые тихая вечерняя роща и небо с ними совладают?

Если сосредоточиться на тишине, которая их объемлет… Объемлет же!.. – Тишина совладает. Йоги ж могут не чувствовать даже боли, если сосредоточатся на чём-то ином. Не в себе. Вовне. Но на не относящемся к нежелательному воздействию, которое тоже вовне находится…

Собственно, эта техника самовнушения и проиллюстрирована Аранышевым в "Звуках тишины".

Деревенский перекрёсток. Звуки вечера. А между ними – звуки тишины.

«Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам -- везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности; но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах, с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки и слышатся улыбающиеся, ласковые речи. Там скуластый оборванный работник-ногаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе есаула, и скидает ярмо с мотающих головами быков, и перекликается по-татарски с хозяином. Около лужи, занимающей почти всю улицу и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиной, высоко поднимая рубаху над белыми ногами, и возвращающийся казак-охотник, шутя, кричит: "Выше подними, срамница", -- и целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик казак с засученными штанами и раскрытою седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в сапетке [наметке] еще бьющихся серебристых шамаек и, чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зипун. Там баба тащит сухой сук, и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Изо всех труб поднимается душистый дым кизяка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотня, предшествующая тишине ночи».

Это Лев Толстой. В предвидении открытия, что соль жизни и истории – народ. Крестьяне скоро выйдут на арену истории. И Толстой, их певец, весь превращается в них. А что те делают, оказавшись на новом, незнакомом месте (на арене истории)? – Они внимательно вглядываются и вслушиваются во всё. – Вот и Толстой… Исторический оптимист.

А Аранышев – окончательный пессимист. Люди для него – как те крючья на «смычке».

Жить можно только если их не воспринимать всерьёз. Жить, как бабочка. Порхать без заботы и труда…

Очень определённая жизненная направленность.

Всё у йога-художника – при себе. И устремления – тоже.

*

Ещё одно возражение мне, что Аранышев жизнелюб. «Большинство сюжетов в творчестве Андрея Аранышева пронизано игрой: карты, праздники, маскарады. Символом всего направления является "Дама с картами"» (http://www.krikoart.com/gallery.php?s=1&ps=9).

Дама с картами. Холст, масло. 2006.

Я это жизнелюбие вот как определю: чёрное оно какое-то. И не зря. Это образ уже знакомой по первой статье чрезмерной объективации. Когда от сосредоточения внимания на чём-то теряешь чувствительность к чему бы то ни было иному. Особенно хорошо образ такой ограниченности выражен таким элементом как затенённые глаза. Карты застят свет. И – дама уродка в некотором роде. Внешнее уродство которой (красный нос, сверхдлинная шея, ультрадлинные пальцы) само по себе есть образ излишне узкой вовлечённости в этот ужасный, ужасный, ужасный мир. Не в пример буддистам, сумевшим сосредоточиться на светлом, и потому пребывающим в нирване бесчувствия.

Не мыслимо ли где-то такое же рассуждение к лживой сущности праздников и маскарадов? – Мыслимо. Я б даже шире сказал: к самому политесу применимо – под открыто (хоть и непонятно от неожиданности) отрицающим этот политес пробуддистским взглядом Аранышева. Я особенно имею в виду коллаж Натальи Пушкиной из репродукций картин Аранышева (разных лет) и рассказа Бунина «в Париже» (1940-го года). В октябре 40-го (при написании рассказа) было время перемен (Франция потерпела поражение от Германии), и многим было плохо, и в 2000-х в России время хоть и стабилизации, но слишком близко ко времени перемен, и многим опять плохо.

Монтаж этот противоречивый. Ибо Бунин отрицает нравственный политес более радикально по сути, как экзистенциалист (только-де любовь даёт остроту переживания жизни, а не мещанское сожительство), но Бунин отрицает этот нравственный политес скрыто по форме (тот элегантен). А Наталья Пушкина, привлекает менее по сути радикального отрицателя нравственности, Аранышева, за открытое по форме (грубо, как у экспрессионизма) отрицание обычной нравственности.

Вот грубое обнажение мною бунинской скрытости в столкновении с аранышевской открытостью (раскрываемой мною лишь из-за её неожиданности для всех и потому непонятной) призвано Аранышева лишний раз утвердить в пробуддизме.

(И экзистенциализм, и пробуддизм – оба демонизмы, но первый более активен, а второй более пассивен.)

Эта внешне красавица без йоги – с моральными ж шрамами в облике.

Портрет с сиренью. Холст, масло. 2009.

И – таким вот произведением проиллюстрировала Наталья Иванова первое появление в тексте Бунина героини рассказа. Блондинка вместо брюнетки, без прямого пробора и косы, безбровая, с рыжими, наверно, ресницами, без полных губ и красиво выдающейся груди сильной молодой женщины. Это объективно. А субъективно-художнически ещё и патологически длинношеяя, длинноносая, с несимметричным подбородком, со всё улетающим куда-то вдаль нездешним взглядом, без замечательной вышивки передника, полагающегося официантке, зато тоже в чёрном платье. И всё нарочито приблизительно изображено, словно в тумане. Насколько у Бунина та аппетитна, настолько у Ивановой-Аранышева эта – нет.

Всё у Бунина очень внешне пристойно («дорогой мой», «милый», «мы не дети»). И до того…

«Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше десяти процентов на прислугу. После этого им обоим показалось еще страннее расстаться через полчаса.

— Поедемте ко мне, — сказал он печально. — Посидим, поговорим еще...».

Всё пристойно. Но – политес. Приличия. Ритуал.

«Через день, оставив службу, она переехала к нему». Подавальщицей всё равно не заработаешь на хорошие туфли, если опять придётся купить, а герой пишет «истории этих войн по заказам разных иностранных издательств» (хорошо оплачиваемая деятельность при наличии теперь, - Гитлер лишь в июне 1940 взял Париж, - тех же стран-врагов, с которыми четверть века назад воевала Франция: по июнь 18-го с Германией, с ноября 18-го с Советской Россией).

От чтения о якобы любовном ритуале получаешь заряд экзистенциалистской тоски, дескать, только в миге настоящей любви или перед смертью открывается настоящее в человеке – не в мещанских ритуалах. – Активный демонизм. А в интерпретации Пушкиной-Аранышева – Бунин-де был пассивный демонист: за уход от жизни вообще, а не за обострение её переживания любовью или смертельной опасностью. И последнее неверно у Пушкиной. Но обоим Буниным тяжела эта парижская буржуазная пошлость якобы любви героини.

У героя же – чуть не с самого начала она была таковой. И вскоре ознаменована была его переводом всех своих средств на её имя.

Я всегда говорил, что художественный смысл произведения большого искусства нецитируем. Но это не значит, что художественным смыслом можно назвать додуманное из-за авторского намёка.

Да, можно додумать, что раз все сбережения на сожительницу перевёл человек, то не зря. Тем более что для такого, как герой, не всё в этом насквозь денежном мире меряется деньгами. Но главное – эта внезапная смерть. Не затем ли на счастье оборвал автор жизнь героя, чтоб сказать, насколько мир зол… Счастье – миг! А ещё можно – всё-таки – додумать, о чём кричала совесть содержанки, раз у неё та молила «о пощаде». Уткнувшись в ЕГО шинель. – Не о том ли, что не равна была её любовь к нему его любви к ней. Не страстная ли тут мечта героини о мире, где каждому случается немещанская любовь.

Впрочем, для неё его любовь была стариковская, еле живая.

«Он был и растроган и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам...» Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Le bon Dieu envoie toujours des culottes á ceux qui n'ont pas de derrière... [Милосердный господь всегда дает штаны тем, у кого нет зада...]»

Это написано после того, как она согласилась на первое свидание и после того, как он тут же вскользь узнал, что детей у неё нет. Для мещанского счастья нужно, чтоб не было чужих детей. Так что и у его любви всё без безумства.

Ну что могли иметь против этого его тления пассивные демонисты (или пробуддисты, что одно и то же) Наталья Пушкина и Аранышев. – Почти ничего. Что Аранышев, в контексте, созданном Пушкиной, и выразил соответствующей картиной своей.

http://www.artrussia.ru/russian/artists/picture_s.php?pic_id=5217&foa=f

Ну что можно выразить спиной в пальто?..

Зато женщину (ритуально перед этим давшую "ему" аванс насчёт привычки), Аранышев Пушкиной поуродовал всё-таки немного: длинношеяя, непропорциональная вся, с крошечными ладонями и с тонюсенькими пальцами.

Зато очень много претензий у беглеца из жизни к идеалисту, не смотря ни на какие удары судьбы верящему в Добро, – к герою.

У Бунина, наградившего его впоследствии краткосрочным (как и полагается у экзистенциалиста) счастьем, он, хоть и старик, дан замечательно:

«Когда он был в шляпе, — шел по улице или стоял в вагоне метро, — и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью и говорил и держался он как человек, много испытавший в жизни».

Нравственные его качества ещё более удивительны:

«Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе».

Это ни много, ни мало 20 лет. И одна-две проститутки, души не утоляющих.

Идеализм его настолько силён, что, хоть он и генерал, посылал людей на смерть, а заставить работать пьяницу-казака на ферме не смог. Ну и сам с землёй и животными не справился. Весь – в чести. И – не в этом мещанском Париже. Вечный Жид. Страдатель.

«Так на тебе!» - подумала эскапистка Наталья Пушкина и выбрала для него такой портрет у Аранышева.

Ночной портрет. Холст, масло. 2006.

«Будь погружён в чёрную стихию страстей жизни и изуродован за то».

Я раз, давно-давно, невольно подслушал слова одного художника-конъюнктурщика, некой величины для нашего провинциального города. На своей персональной выставке он, упоённый самим фактом свершения, наконец, этой выставки, откровенничал перед товарищем, с которым, наверно, не часто виделся. «Знаешь, теперь не модно зализывать картины. Потому я решил писать пастозно, мазков не прятать».

Мне стало противно.

Мне будет жаль, если как-то выяснится, что я ошибся насчёт искажающего действительность Аранышева.

*

Всё-таки меня тревожит столь неожиданная трактовка пафоса творчества Андрея Аранышева. И захотелось спросить поисковик. Я и спросил: Андрей Аранышев нирвана. И таки нашёлся файл, где эти слова связаны. Это репродукция произведения художника: размытое изображение бегущей под зонтиком (отрицается, видно, бег) и стихотворение, осуждающее суету, в котором предпредпоследняя строчка такая: «Ночь. Окно. Луна. Нирвана». Как итог суетного дня. А последние две строчки – о начале нового суетного дня. Шутка, но… Суета не смогла отвратить улёта из этого мира.

Кто-то ещё воспринял Аранышева пробуддистски.

18 декабря 2013 г.

Меня озарило, что я недооценил значение композиции рассказа «В Париже». Ведь большая часть повествования «происходит» когда? – «…поздней осенью». А последние 8 строк – когда? – «На третий день Пасхи» и ещё день-два – до возвращения «с кладбища». Плюс минута зимой (4 строки):

«Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано:— Предосторожность никогда не мешает, — говорил он. — L'amour fait danser les ânes [Любовь заставляет даже ослов танцевать], и я чувствую себя так, точно мне двадцать лет. Но мало ли что может быть...»

То есть зима опущена. Самая-самая любовь. Самое дорогое для автора, обычно пронзительно чувственно описывающего любовь. В результате всё повествование получилось очень выдержанным, сглаженным, с политесом, как я писал выше. То есть выполненным как бы мещанкой-героиней. Героем, противоположным автору. Точно, как с его рассказом «Лёгкое дыхание» (1916). Там всё авторское повествование идёт в зоне сознания и речи классной дамы, пробуддистки (см. тут). Только там смягчение остроты активного демонизма Оли Мещерской выполнено (тоже композицией) с помощью нарушения хронологии событий. А тут смягчение остроты того же активного демонизма произведено простым опусканием повествования о нём.

А ТАКАЯ любовь не может быть не взаимной. И как факт – потому-то героиня в самом конце молит свою мещанскую совесть (да, мещанскую, ибо каждому идеалу соответствует и своя любовь, и своя совесть), - молит «о пощаде». Героиня просто вернулась в не своё мещанство. Она-то – тоже активная демонистка в последней глубине души. Заразилась им, во всяком случае, от своего сожителя. И вот теперь вернулась в мещанство, и оно её скребёт своей совестью, что нельзя было его ТАК любить, как в последний раз, аж на грани смерти. Она-то молодая всё же, а он – старик. «Ты убила его», - скребёт её мещанская совесть. И она молит у неё пощады.

А я до этого не додумался сразу.

Я правильно определил, что Бунин в 1940 году экзистенциалист, т.е. активный демонист, т.е. нечто равное фашизму (тоже ведь активному демонизму – аж спецрелигию чуть себе не сварганили гитлеровцы, опираясь на что-то тибетское, презирающее обычную жизнь, лишь бы – против христианства, этого, по Марксу, вздоха угнетённой твари, сердца бессердечного мира).

Я правильно счёл героя рассказа героем и по жизни, 20 лет мучавшегося от измены жены и не заведшего хоть сожительницу. Ибо главное в жизни не вся жизнь, а только миг любви. Миг. После которого можно с удовольствием (из-за мерзкой пошлости остальной жизни) умереть. Что автор герою и предоставил. Тем солидаризировавшись с таким дважды героем.

Как тут не вспомнить рассказ Познера о фашистах в каком-то местечке оккупированной Франции. Они, считая себя сверхчеловеками, плевали на предупреждения местных, что в море тут холодное течение, нельзя купаться – обязательно утонут. И купались, и купались один за другим. Ибо что-де это за жизнь без смертельной опасности. И так же один за другим тонули.

Дождливый, слякотный Париж, так правильно я счёл, прочитав рассказ, есть суммарный образ презренных простых человеков с точки зрения сверхчеловека. А русский – естественный сверхчеловек (способный противостоять фашистским сверхчеловекам). И тут-де была актуальность – в предвидении в конце 1940-го Буниным войны Германии с СССР. (Французский экзистенциализм, - где-то я прочёл, - тоже был реакцией на поражение Франции. Потребность противостоять хоть духом, если нет силы.)

Так вот это всё – довольно экстремистское умонастроение. А рассказ экстремистским не переживается. Образ автора – мещанский, приемлющий политес: такова у французов жизнь и надо не отличаться. («Образ автора, но не автора самого, по фамилии Бунин», - молча тужился я, желая оградить Бунина от мещанства.)

А надо было просто допустить, что это автор в зоне сознания и речи героини-мещанки, пребывающей в Париже, без мужа, не в себе. Что её глазами виден в самом начале герой: «ему можно было дать не больше сорока лет». Ей около «тридцати». – По-мещански подходящая пара…

Меня сбило лёгкое отвращение к политесу, ко всему парижскому, сквозящее всюду, от погоды день за днём («сырой парижский вечер», «шел дождь, мглистое небо над Парижем мутно краснело») до манеры официантки себя вести («Да, вежливость и безразличие, все повадки и движения скромной и достойной служащей»). Мне не пришло в голову, что героиня же тоже русская, и ей тоже всё в Париже не по себе, и она просто подстраивается к этому по-видимости гуманизму. И видит себя, подстроившуюся, с подавленным отвращением. И сама – экстремистка в тайне.

А Бунин, большой художник, пошёл путём наибольшего сопротивления: сладко рассказал о ненавистном мещанстве (что я понял). А о трагическом – в духе экзистенициализма – счастье двух сверхчеловеков промолчал (что я было не усёк).

Вообще, духовная эволюция Бунина вырисовывается такая. Сначала он был толстовец, опрощенец (то же, что пассивный демонист, пробуддист). Потом (время «Лёгкого дыхания») поклонник Гармонии тела и духа. Ещё позже вернулся к демонизму, но уже к активному, к экзистенциализму.

20.12.2013

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы