Вячеслав Шевченко. ПЕРСПЕКТИВА ГАЛИЛЕЯ

Аннотация. Галилей переводил

символические формы в экспериментальные установки.

В 1610 году в

Венеции был издан «Звездный вестник, возвещающий Великие

и Очень Удивительные зрелища и предлагаемый на рассмотрение каждому человеку, в

особенности же философам и астрономам, Галилео Галилеем, Флорентийским

патрицием, Государственным математиком Падуанской гимназии, наблюдения

подзорной трубы, недавно им изобретенной, на поверхности Луны, бесчисленных

неподвижных звездах и прежде всего на Четырех Планетах, вращающихся вокруг

звезды Юпитера…».

«В этом небольшом сочинении я предлагаю очень многое

для наблюдения и размышления отдельным лицам, рассуждающим о природе. Многом и

великом, говорю я, как вследствие превосходства самого предмета, так и по

причине неслыханной новизны, а также из-за Инструмента, благодаря которому все

это сделалось доступным нашим чувствам».

Далее Галилей

рассказывает, как он построил «прибор до такой степени превосходный, что при

его помощи предметы казались почти в 1000 раз больше и более чем в 30 раз

ближе, чем пользуясь только природными способностями». Демонстрируя телескоп, он призывает «всех

жаждущих истинной философии приступить к действительно высоким созерцаниям».

Возвращаясь к своему

изобретению в «Диалогах о двух системах мира» и перечисляя свои астрономические

открытия, Галилей с гордостью спрашивает у своего оппонента-перипатетика: «Что,

думаете вы, сеньор Симпличио, сказал бы и сделал Аристотель, если бы он у в и д е л

все это?». Он убежден, что «если бы Аристотель мог видеть все новости,

открытые на небе, то он не задумался бы изменить свое мнение». Такие «очевидности»

обновленного неба, как спутники Юпитера, пятна на Солнце, фазы Венеры,

несовместимы с аристотелевой картиной мира, и ее сокрушением мы обязаны

телескопу.

Точное значение

слова, которое переводится ныне как подзорная труба или телескоп, –

перспектива. Галилей в «Вестнике» говорит именно о перспективе. Термин телескоп для обозначения

галилеева изобретения был изыскан позднее филологами по специальному заданию

председателя римской Академии дель Линчеи («Академии зорких») князя Федерико

Чези [1].

Счастливое

совпадение терминов новых художников и новых физиков, обозначивших главное свое

орудие одним словом – перспектива, отнюдь не случайно,

символично и глубоко содержательно [2]. Они овладели одной

и той же формой предъявления людям новой реальности, только одна из них

называлась художественной, а другая – научной. Это форма вовлечения в «живую

жизнь» идеальных, «бесконечно удаленных» сущностей.

Небесные тела,

практически удаленные от нас в бесконечность и потому предстающие зрению в

визуальной абстракции, телескоп приближает настолько, чтобы выявить их

чувственную природу [3]. Ограничив поле

зрения, он обострил его настолько, что в небе стали различимы детали, до

боли знакомые по Земле. Сообщив небесам земной колорит, телескоп до основания

разрушил вековые представления о субтильности эфирно-хрустальных субстанций. В

объективе Луна выглядит «размером с пятак», что и дает Галилею основания

прояснять ее качества уподоблением щиту или тазу. Но разве не то же делает перспектива

художников

со Священной историей? Превращение Богоматери во флорентийскую женщину –

структурно тот же процесс, что и превращение Луны в физическое тело, а Земли –

в благородное светило. Перед нами разновидности одного инструмента –

орудия десакрализации неба или, если угодно, его секуляризации. Центральная

перспектива – это оптика, призванная разместить духовные ценности человека прямо

в физическом мире [4].

В «Звездном вестнике»

Галилея слышится то же воодушевление, такое же переживание своего

интеллектуального первородства, что и в книгах «О живописи» Альберти. Вокруг

изобретений Брунеллески и Альберти никогда не создавалась столь нервная

обстановка, как вокруг открытий Галилея – Колумба неба. Однако именно

потому, что истинное значение дела художников не сознавалось (не сознается

вполне и доныне), оно особенно важно.

Утверждение

художественной перспективы не только исторически, но также логически

предшествует созданию телескопа. Художники открыли людям глаза на ближайшее

окружение – подобно тому как «Тернер создал лондонские туманы». Это нужно хотя бы

затем, чтобы утвердить ценность непосредственного – «галилеева», как теперь

говорят, опыта. После публикации «Звездного вестника» по всей Европе разнеслась

весть, что Галилей придумал «искусственное око» (occiali). Однако систему,

позволяющую увидеть старый мир новыми глазами, создали задолго до него

художники.

В течение эпохи,

называемой Ренессансом, церковная живопись породила светскую. В начале этого

процесса стоит сакральная фреска или икона, изображающая ипостаси Бога, в конце

– станковая картина, изображающая все, что вам угодно. Более радикального

переворота в живописи невозможно помыслить. Но ни на одном этапе художественной

революции мы не найдем ни малейшего намека на осознание ее смысла – решаются

проблемы чисто технические.

Конструкция Альберти

– всего лишь система приемов, посредством которых изображение становится

оптически достоверным. Так это и представлялось открывателям перспективы.

Меньше всего их занимал вопрос о том, что изображать – тем

более, что этот вопрос решал заказчик. Художники продолжали писать

традиционные, то есть религиозные сюжеты, размещая в новом пространстве

священные смыслы. В магическом ящике «перспективы» ангелы Христос, Мария,

Креститель становились, ко всеобщему восхищению, совсем как живые. Сверх-естественные

сущности выглядели все более «естественными». Так наступил краткий момент,

который тем не менее составляет непреходящее содержание Ренессанса, – момент,

когда небесное и земное, духовное и телесное стали неразличимы: надмирные

сущности облеклись во флорентийские одежды и пришлись им впору. Еще недавно золотой

век

виделся в прошлом, скоро он озарит будущее, но в самой напряженной точке

Ренессанса он – настоящее. Смысловые и физические сечения действительности

совпадают, символы сплавляются с вещами.

Что значит

практически, что Священная история изображается на улицах и в предместьях

Флоренции? Только то, что текучая реальность получает смысл и значение

непреходящей. Изображать Троицу в перспективе – значит видеть ее посюсторонней.

Никто из художников

не говорил, что не нужно больше изображать Богоматерь, а нужно изображать

просто мать. Все проблемы, разрешение которых постепенно переродило живопись,

трактовались исключительно как вопросы техники.

Изменение предмета живописи («что») стало следствием изменения

ее техники («как») – совершенствования грамматической правильности.

Именно так воспринималось «неслыханное» новой живописи. И только по завершении

этого процесса выяснилось, что правильно изображенная Богородица не

может стать матерью Бога. В новом пространстве выживают только новые смыслы.

Галилей обязан телескопу не только

удивительными астрономическими открытиями. Не менее важна сама идея

революционного преобразования умозрения по образцу художественной перспективы.

Перспектива Галилея срастила умозрение со

зрением[5]. В письме к

Леонардо Донато 1609 года, представляя ему подзорную трубу, он подчеркивал, что

«извлек ее из наиболее сокровенных соображений о перспективе»[6]. Вооружившись ею, он

выражает надежду, что телескоп сможет «наилучшим способом помочь мне

настроить одну трубу в огромном расстроенном органе нашей философии»[7]. Обновив орудие

зрения, он намерен по его образцу перестроить органон умозрения. Его диалоги –

это настройка той самой философской «трубы», перестройка самой структуры

мышления[8]. «Две системы мира»

– это прежде всего две системы виденья. Вещи все те же, но они вправляются в

новый объектив – форму «объективного» знания. В этом «объективе» сферический

мир выглядит кубическим.

Мироздание Аристотеля держится на круге [9], тогда как истинным его фундаментом должна стать прямая – вот лейтмотив галилеева «Диалога». Как выглядят новые устои мира, изображается в самом его начале. Обсуждая инициативу Коперника, его собеседники заново обозревают Вселенную. Первым делом, конечно, они определяют ее размерность. Стоит посмотреть, как они это делают: в естествознание вводится новый образ пространства.

В самом начале трактата «О небе» Аристотель

определил Вселенную как тело и притом во всех отношениях совершенное.

Галилей

с этим безусловно согласен. Согласен и с тем, что совершенное тело должно быть

трехмерным. Но как устанавливаются ее измерения? Аристотель, отвечая на этот вопрос,

видит звездное небо, Галилей же приглашает собеседников к обмеру комнаты.

«Сальвиати: …Допустим,

вам нужно определить высоту, например, как высоко находится этот потолок от

пола, находящегося под нашими ногами. Так как от любой точки потолка можно провести

бесконечное число линий, кривых и прямых, все разной длины, к бесконечному

числу точек, находящихся под нами пола, то какой из этих линий вы

воспользовались бы?

Сагредо: Я

прикрепил бы к потолку нить с грузом над ней и свободно спустил бы ее, пока она

не достигла бы самого пола; длина этой нити, как прямая и кратчайшая из линий,

которые можно провести из той же точки к полу, покажет действительную высоту

этой комнаты.

Сальвиати:

Прекрасно. А когда из точки пола, отмеченной этой нитью, …вы проведете две

другие прямые, одну – для определения длины, а другую – для определения ширины

поверхности пола, то какие углы они образуют с этой нитью?

Сагредо:

Несомненно, они образуют прямые углы, если эта нить снабжена грузом и если пол

действительно плоский и горизонтальный.

Сальвиати:

Итак, если вы примете какую-нибудь точку за начальный и исходный пункт

измерений и от нее проведете прямую, определяющую первое измерение, то есть

длину, то совершенно необходимо, чтобы та линия, которая должна определить

ширину, шла под прямым углом к первой и чтобы та линия, которая должна отмечать

высоту, то есть третье измерение, будучи проведена от той же точки, точно также

образовывала с двумя другими не косые углы, а прямые; таким образом, тремя

перпендикулярами, как тремя линиями единственными, определенными и кратчайшими,

определяются три измерения…».

Нельзя нагляднее описать то, что в новой

физике называется пространством. Но как оно вводится?

Продолжая говорить о

«совершенстве» мироздания, Галилей с самого начала определяет не тело Вселенной, а ее пространство. Иными словами, тело мира,

в вопиющем противоречии с обычным представлением о всяком теле, предполагается

не имеющим границ. Определить первейшие свойства Вселенной значит установить

единое начало ее измерений – утвердить его как телесный угол, открытый в

бесконечность, к которому примеряются все прочие мировые тела. Утвердить

отношение зрителя к открытому миру.

Имея предметом Вселенную, начинают с обмера

комнаты. Измерения затеваются затем, чтобы доказать трехмерность мира. Если из

любой его точки можно провести только три линии, перпендикулярные друг другу,

значит у нашей Вселенной «существуют только три измерения». «…Измерения

должны определяться только прямыми линиями, образующими между собою прямые

углы…». Этим и ограничивается Галилей, не называя свою конструкцию

«координатной системой». Но фактически перед нами именно она – ведь это новый образ пространства[10]. Именно в таком, и

только в таком, пространстве естественным может стать прямолинейное

равномерное движение, утверждаемое принципом инерции.

Замыкая собеседников стенами комнаты, Галилей, конечно, упрощает себе задачу. Он

вводит образ телесного угла внутри жилого помещения. Здесь он выглядит

совершенно естественным, но это

искусственное пространство. Природа не знает прямого угла или

прибегает к нему в исключительных случаях. Если бы участники галилеева

симпозиума имели перед глазами, как Аристотель, вселенское небо, едва ли они

так скоро пришли бы к согласию относительно естественной его высоты, ширины и длины.

Но закрытая комната служит Галилею столь же априорным условием опыта, как

открытое (непременно звездное) пространство – прежним мыслителям. Началом

Вселенной, как в центральной перспективе, становится точка зрения. Вселенная

начинается там, где ее познают, и кончается в бесконечности непознанного.

Отныне ко всему, что мыслится, примысливается именно этот трехгранный телесный угол галилеевой комнаты (каюты его знаменитого «корабля»). Культура, как выразился Корбюзье, завершая начинание Джотто, это «прямоугольное состояние ума». Заключение иконописного персонажа в прямоугольник, а затем в параллелепипед архитектурного интерьера трудами Джотто и его последователей не имело за собой никакого дальнего умысла – художников подвигало на это единственно стремление к жизненной правде. И лишь спустя столетия выяснится, как неуютно сакральным фигурам в мирском пространстве, сколь невыносимо для них это простое условие – соответствовать мерам прямого угла.

Борьба за применимость этого локального

образа к описанию мира в целом и составляет основное содержание «Диалога». А

это, как показывает первый день «Диалогов», оказывается вовсе не просто.

Прямая, внесенная в пространство перипатетической Вселенной, становится либо отрезком

ее радиуса, либо направлением «насильственного» и потому конечного движения.

Для Аристотеля прямая ни в коем случае не

ориентирована случайно: это всегда «путь» от чего-то к чему-то – это форма

движения, а естественное движение никак не может быть произвольным. «Движением по кругу называется движение

вокруг центра, прямолинейным – движение вверх и вниз. Под движением вверх я

понимаю движение от центра, под движением вниз – движение к центру». Следовательно,

прямолинейной он называет «центральную» линию, совпадающую с

радиусом сферы мира. По этим линиям естественно движутся тяжелые (к центру

мира) и легкие (от центра мира) тела. Своим началом или концом они всегда

указывают на центр мира. А поскольку вселенная конечна, то конечно и любое

прямолинейное движение. Прямолинейная траектория – это всегда отрезок. Отрицая

саму возможность вечного прямолинейного движения, Аристотель пользуется всеми

аргументами от его целевой причины – смысла. Невозможно двигаться к тому, чего

нельзя достигнуть, «невозможно

становиться тем, чем нельзя стать», «невозможно пройти бесконечность», а «невозможного не происходит» и так

далее. Нельзя положить в основу осмысления мира бессмысленное движение.

Прямая и окружность Аристотеля заведомо космологичны

– это формы устроения мира в целом, а их связь – геометрическое выражение

целостности или, как говорит философ, совершенства Вселенной. Определить тело

Вселенной значит установить ее собственные «начала» – очертить ее «границы» и

установить «центр». То, что мы называем «измерениями» Вселенной, ее

пространственными «осями», Аристотель именует «началами завершенности» или

осями ее организации. Их тоже три, но

это не ширина, высота и глубина мира, а его «начало», «середина» и «конец». И

это центр, наполнение и поверхность сферы.

Посмотрим, как вводится в сферику мира – во втором дне «Диалога»[11]– прямой угол.

Симпличио представляет Аристотеля, Сальвиати – Галилея. Речь заводится об

эксперименте, позволяющем «…если не глазами во лбу, то очами

умственными» узреть саму суть, естество движения.

Сальвиати:

…Скажите мне: если у вас имеется плоская поверхность, совершенно гладкая, как

зеркало, а из вещества твердого, как сталь, не параллельная горизонту, но

несколько наклонная, и если вы положите на нее совершенно круглый шар из

вещества тяжелого и весьма твердого, например, из бронзы, то что, думаете вы,

он станет делать, будучи предоставлен самому себе?

Разумеется, шару ничего не остается, как скатываться вниз, ускоряясь

под действием гравитации.

Симпличио. –

...Шар продолжал бы двигаться до бесконечности, лишь бы продолжалась

такая плоскость, и притом движением непрерывно ускоряющимся, ибо такова природа

тяжелых движущихся тел…

Сальвиати. –

Но если бы кому-нибудь захотелось, чтобы этот же шар двигался по той же

плоскости вверх, думаете ли вы, что он пошел бы таким образом?

Симпличио полагает, что сам собою шар в гору не пойдет.

Сальвиати. – А

если бы он был приведен в такое движение насильственно переданным ему

импульсом, каково и сколь продолжительно было бы его движение?

Симпличио. –

Движение шло бы, постепенно ослабевая и замедляясь, поскольку оно

противоестественно, и было бы более продолжительным или более кратким в

зависимости от большей или меньшей крутизны подъема.

Сальвиати еще раз фиксирует экспериментальный расклад, чтобы завершить

его поистине ошеломительным вопросом: «что произошло бы с тем же

движущимся телом на поверхности, которая не поднимется и не опускается»?

Симпличио просит дать ему время подумать, но выхода нет: в этих

условиях движущийся шар не имеет причин ни ускоряться, ни замедляться, значит,

он будет двигаться с той же скоростью до скончания веков – «столь

долго, сколь велика длина такой поверхности без спуска и подъема». Нужна лишь «поверхность,

которая не имела бы ни наклона, ни подъема, должна была бы во всех своих частях

одинаково отстоять от центра. Но из подобных плоскостей есть ли где такие в

мире»?

Симпличио. –

Такие есть, – хотя бы поверхность нашего земного шара, будь только она вполне

гладкой …какова, например, поверхность воды, когда она тиха и спокойна».

Перед нами первая формулировка принципа инерции – столп и

утверждение механики: тело, предоставленное самому себе, находится в

состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения. Поэтому тяжелое тело, оторванное от

движущейся Земли, продолжает двигаться вместе с нею.

Что

касается неразличимости покоя и инерционного движения, известной как галилеев

«принцип относительности», то ею мы займемся чуть позже. А вот прямолинейность вечного движения сразу

оказывается под большим вопросом. С одной стороны, когда Галилей говорит о

«поверхности, которая не поднимается и не опускается», скольжение по ней представляется

прямолинейным. С другой стороны, такая поверхность «должна

бы во всех своих частях одинаково отстоять от центра», каковой является «хотя

бы поверхность нашего земного шара». Поэтому инерционное движение должно быть круговым.

Картинка двоится: вечное движение видится одновременно и прямолинейным, и

круговым. Каково же оно на самом деле?

Что

касается неразличимости покоя и инерционного движения, известной как галилеев

«принцип относительности», то ею мы займемся чуть позже. А вот прямолинейность вечного движения сразу

оказывается под большим вопросом. С одной стороны, когда Галилей говорит о

«поверхности, которая не поднимается и не опускается», скольжение по ней представляется

прямолинейным. С другой стороны, такая поверхность «должна

бы во всех своих частях одинаково отстоять от центра», каковой является «хотя

бы поверхность нашего земного шара». Поэтому инерционное движение должно быть круговым.

Картинка двоится: вечное движение видится одновременно и прямолинейным, и

круговым. Каково же оно на самом деле?

В аристотелевой физике, царившей над умами тысячелетиями раньше, естественным, то есть

инерционным, было равномерное движение планет по круговым орбитам. В поисках

нового основания физики Галилей противопоставляет кругу прямую как более

надежный смыслообраз естества. В этом мысленном эксперименте он сопрягает равномерное

прямолинейное движение с круговым – связывает единым образом две конфликтующие

концепции «естественного движения» таким образом, что ни перипатетик Симпличио,

ни новый физик ничего не имеют ему возразить.

Галилей демонстрирует нам малый шар (корабль), равномерно скользящий по

идеальной поверхности большого шара (водной глади Земли). Но чем же отличается

такая картина от образа циферблата – если вспомнить его небесный прообраз [12]? Точно так же – как

вращение светил – видел время и Аристотель. Стало быть, дело Галилея состоит

исключительно в погружении небесной орбиты в земную материю – на уровень

горизонта. Для этого достаточно признать бо́льший шар, по которому катится

малый, «практически бесконечным» – земной ипостасью небесного. Сделать образ

небесного совершенства земным.

Заключение Галилея нельзя ни открыть, ни проверить на опыте, потому что

в материальной вселенной не существует способа «предоставить тело самому себе».

Небезупречно оно и в логическом смысле – ряд его предпосылок прямо противоречат

друг другу. И тем не менее ученые, начиная с Ньютона, приписывают честь

открытия закона инерции именно Галилею.

Фейерабенд называет формулировку Галилея «принципом круговой инерции:

объект, движущийся с данной угловой скоростью по лишенной трения сфере вокруг

центра Земли, будет продолжать свое движение вечно с той же самой угловой

скоростью»[13]. Он подчеркивает, что

галилеев принцип инерции «не опирается ни на эксперимент, ни на

подтвержденную теорию», а «представляет собой новое смелое внушение,

содержащее громадный скачок воображения»[14].

«Выражаясь парадоксально (но не ошибочно), можно сказать, что Галилей изобрел

опыт, содержащий метафизические составные части». Однако ни сути названного

«скачка воображения», ни его «метафизических составных частей» Фейерабенд не

раскрыл. Двусмысленность «принципа круговой инерции» нужна ему как

свидетельство «несоизмеримости» аристотелевой и

галилеевых картин мира: они не охватываются единой концепцией и потому

заставляют сознание «двоиться», как при восприятии неоднозначных визуальных

фигур. В конечном счете Фейерабенд усматривает в конструкциях Галилея лишь игру

сподручных гипотез, размывающих схоластический образ движения.

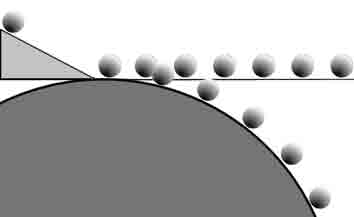

Когда

открытие Галилея обсуждал именитый гештальтпсихолог М. Вертхаймер

[15]

, он сосредоточил внимание

на формальной стороне задачи. Пытаясь восстановить ход мысли ученого, он нарисовал

картинку, на какой свободное падение выглядит как частный

случай движения по наклонной плоскости (нижняя часть рисунка). «Потом

он вдруг спросил себя, – пишет психолог

о физике, – не есть

ли это лишь половина целой картины? Не является ли то, что происходит, когда

тело подбрасывают вверх или когда шар толкают в гору, другой симметричной

частью той же самой картины, частью, которая как отражение в зеркале повторяет

то, что есть у нас, и таким образом сообщает картине полноту?». К исходной картинке

добавляется другая, всецело ей симметричная. Там, где эти картинки сливаются,

и обнаруживается место инерционного движения – движения без ускорения и замедления.

Иначе говоря, противоположность падения и подъема доводится до зеркальной,

когда они начинают отражать друг друга.

Когда

открытие Галилея обсуждал именитый гештальтпсихолог М. Вертхаймер

[15]

, он сосредоточил внимание

на формальной стороне задачи. Пытаясь восстановить ход мысли ученого, он нарисовал

картинку, на какой свободное падение выглядит как частный

случай движения по наклонной плоскости (нижняя часть рисунка). «Потом

он вдруг спросил себя, – пишет психолог

о физике, – не есть

ли это лишь половина целой картины? Не является ли то, что происходит, когда

тело подбрасывают вверх или когда шар толкают в гору, другой симметричной

частью той же самой картины, частью, которая как отражение в зеркале повторяет

то, что есть у нас, и таким образом сообщает картине полноту?». К исходной картинке

добавляется другая, всецело ей симметричная. Там, где эти картинки сливаются,

и обнаруживается место инерционного движения – движения без ускорения и замедления.

Иначе говоря, противоположность падения и подъема доводится до зеркальной,

когда они начинают отражать друг друга.

Этим подтверждается основное положение гештальтпсихологии: мы мыслим

гештальтами, целостными образами. Решить задачу значит представить ее как часть

«некоей хорошо упорядоченной структуры», увидеть решение как свойство

«хорошей формы» – в данном случае формы круга. Вертхаймер признается в «чувстве

глубокого удовлетворения», с каким он

наблюдал воздействие своей реконструкции на студентов. «Следя

за теми драматическими событиями, которые происходили в головах моих

слушателей, я вдруг видел, как в самый критический момент некоторые из них

восклицали: «Теперь я понимаю (вижу)!».

Однако в картине открытия, нарисованной Вертхаймером, исчезает

космологический контекст, столь существенный для «Диалога». В его сознании, как

и в сознании его студентов, нет и следа той полярности земного с небесным, с

которой боролся Галилей. Поэтому в реставрации ведущего «эйдоса» Галилея он

сокращает его до того самого круга, с каким тот боролся. А именно, рассматривая

множество возможных перемещений тела в гравитационном поле Земли, он заменяет

вполне конкретную окружность Земли абстрактной формой, соединяющей все

возможные направления траекторий. Двусмысленность «круговой инерции» исчезает, а

вместе с нею и ее смысловой заряд. Из виду упускается основная проблема:

объединить земное измерение реальности с небесным и для того – распрямить тот

самый круг, в какой психолог заключает конструкции физика. Вызволяя динамику из

чар окружности, Галилей занимался как раз обратной задачей.

Когда галилеевы рассуждения анализирует В.С. Библер[16], он видит в них

формирование нового типа теории, более того, нового субъекта теоретизирования,

способного мыслить парадоксами. Центральный момент обсуждаемого открытия –

отождествление Галилеем прямой с бесконечной окружностью. Поскольку движение

шара в конечном счете описывает окружность, пусть даже бесконечно

большую, оно остается приемлемым для схоластики. Поскольку же локально в любой

момент времени оно остается прямолинейным, оно представляется естественным

и для новой физики. «Преобразовать фундамент аристотелевской физики и

ввести идею тождества кругового и прямолинейного движения – четко

целенаправленная «сверхзадача» Галилея»[17]. Разумеется, эти

движения не тождественны, и потому рассуждения Галилея логически не вполне

безупречны[18], и тем не менее в

двусмысленности галилеевой конструкции Библер усматривает ее достоинство. «…Послегалилеевское

«уточнение» принципа инерции (с исключением окружности) не усилило, но ослабило

всеобъемлющее логическое значение галилеевских размышлений; на основе такого

уточнения стало возможным хорошо считать, но новое коренное превращение

логики исходит именно из галилеевского всеобщего принципа»[19].

Этот принцип Библер считает «диалектическим» – искусством продуктивного

сопряжения противоположностей, переводящим логику (и мир) Аристотеля в логику

(и мир) Нового времени операциями «предельного перехода», «экстраполяцией на

бесконечность». Именно он порождает «опыт, содержащий метафизические составные

части».

В опытах с наклонной плоскостью Галилеем установлен и закон свободного падения – первый количественный закон физики. «Чтобы средствами 17 века измерить скорость перемещения падающего тела, ее надо было каким-то способом резко уменьшить, не искажая, однако, условий свободного падения. Никто из исследователей до Галилея не находил такого способа. Галилею принадлежит замечательная идея использования для этого наклонной плоскости»[20]. Заменив свободное падение тел их скольжением по наклонной плоскости, он смог оставить легендарное подвижничество на Пизанской башне, заменив его испытанием домашней, лабораторной модели мира.

Наклонной плоскостью Галилею служил желобок, выскобленный в узкой стороне деревянной доски и покрытый полированным пергаментом. Макетом тела – бронзовый шарик (в опытах с маятником использовались также свинцовые и пробковые шары). Интервалы времени отсчитывались по количеству воды, вытекавшей из пробитого ведра. Так выглядела у Галилея идеализированная вселенная, какую он «много, много раз» испытывал, прежде чем подчинить ее великому математическому закону: «отношение пройденных путей равно отношению квадратов времени их прохождения» при всех наклонах доски.

А далее эта геометрическая форма осмысливается как силовая: в «Беседах» Галилей изучает равновесие тел (и их «склонность к движению») на наклонной плоскости. Галилей следит за тем, как перемещение груза по гипотенузе «раскладывается» на локальные перемещения по «вертикали» и «горизонтали», примечая, что «горизонталь не оказывает никакого сопротивления движению, ибо при движении по ней ничего не теряется и ничего не приобретается в смысле расстояния от общего центра всех тяжелых тел…»[21]. Так что галилеева наклонная плоскость – это, по сути, первая экспериментальная установка.

Но что такое наклонная плоскость? Прежде всего это прямоугольный треугольник – сущность образцово евклидова. Но это не просто абстрактный треугольник из учебника геометрии или его лабораторный макет, материальная призма. Один из его катетов примыкает к земле, а другой указывает на небо. Шар скатывается по его гипотенузе. Варьируя угол ее наклона, Вертхаймер и получает свой гештальт – «хорошую форму», с каковой и работает, неявно помещая ее в гравитационное поле Земли.

Катеты этого треугольника выправлены по осям мира. Если мысленно их продолжить, то один из них (вертикальный) пройдет через «центр мира», а другой (горизонтальный) станет его «горизонтом». Первый служит стержнем схоластического мироздания, задающим иерархический порядок, второй – основанием нового, земного, «горизонтального» измерения мира. Это скрещение двух конкурирующих мироустроительных осей: вертикали и горизонтали. Если эти оси представить как траектории пробного тяжелого тела, то первая из них изобразит движение свободного падения, а вторая – инерционное движение. То есть те самые основные формы движения, нового понимания коих домогается физика. Поэтому само их сопряжение галилеевой гипотенузой знаменует перевод физического движения из старой сцены мира в новую. Падение оно переводит в инерционное движение – в том особом случае, когда треугольник сливается в прямую, соединяющую небо с землей. Оказывается, земное тело ведет себя на поверхности Земли точно так же, как в перипатетической физике подобало действовать лишь небесному телу. С той лишь (!) разницей, что теперь это тело оказывается весомым – материальным.

Иначе говоря, чтобы оценить смысл открытия Галилея, нужно принять во внимание его символический смысл. Нужно помнить о том, что их вертикаль и горизонталь соотносились (как противниками Галилея, так и им самим) не только с гравитационным полем Земли, но и с организацией ценностного пространства – противостоянием божественного «неба» и грешной «земли».

Горизонталь и вертикаль наклонной плоскости – это будущие координатные оси, которые назовут декартовыми. Но если «оси» Декарта вполне абстрактны, то у Галилея они еще плотно прилегают к осям организации мира – это космологическая форма, связывающая своим законом все вещи Земли.

Образ выкроен по осям двух картин мира, и он их связывает – землю с небом. Но части мира, выражающие его целостность, мы называем символическими. Наклонная плоскость Галилея теоретична потому, что она символична.

Как символическая форма, наклонная плоскость Галилея близка другому его ключевому, почти легендарному образу – маятнику, исследованием которого он заменил опыты с наклонной плоскостью. Их сходство отмечено Вертхаймером самим построением его картинок: верхняя их половина является зеркальным отображением нижней. Маятник обнаруживается, когда Галилей сдваивает наклонные плоскости, приставляя их острыми углами друг к другу, то есть создавая зеркально-симметричную форму. Ускорение и замедление отражают друг друга, порождая (затухающие) колебания. Перед нами смыслообраз новой физики – осциллятор, сопоставимый по своей символической емкости лишь с центральным образом античной механики – весами.

Галилей всю жизнь работал с двумя идеализированными объектами: наклонной плоскостью и маятником. Он видел их не только глазами во лбу – они всегда светились в душе. Оба предназначены для постижения падения. Заново испытывается «естество» – мир, не тронутый культурой, мир свободных движений. Самое естественное из них – свободное падение. И самое заманчивое, поскольку аристотелево его толкование издавна отягощалось сомнениями.

Это искусственные объекты, предназначенные для постижения естественных вещей. Свободное падение – это явление самого естества природы: движение тела, предоставленного самому себе. Шар – это свободный (временно освобожденный от всех видимых связей) объект; наклонная плоскость и маятник – то, что его продолжает связывать с целым – формы его несвободы. Формы невидимой связи части с целым – закона.

Галилей

не первым открыл наклонную плоскость для науки – с ней много работал еще Леонардо

да Винчи. Но физические штудии художника так долго оставались неизвестными,

что в научный обиход ее ввели только «Математические мемуары» голландского

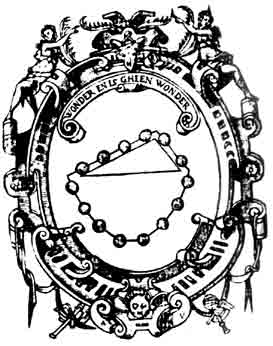

инженера Стевина (1605). О чрезвычайном значении, какое придавалось им фигуре

наклонной плоскости, можно судить хотя бы по тому, что ее эмблема украшает

фронтиспис книги, сопровождаясь девизом «Чудо не есть чудо». Рисунок, изобличающий

чудо, изображает трехгранную призму с наброшенной на нее замкнутой цепью шаров.

Если бы такое ожерелье из шаров двигалось, то его движение продолжалось бы

вечно. Но так как вечный двигатель, утверждает Стевин, невозможен, то шары

обязаны находиться в равновесии

[22]

. Свободно висящую часть этой цепи можно не учитывать, поскольку она всегда

симметрична. Значит, неподвижность фигуры объясняется исключительно тем, что

шары на катетах уравновешивают друг друга. Шары можно считать – равновесие

рассчитывается. Перед нами диаграмма сложения и разложения сил – общее действие

«раскладывается» на независимые составляющие прямоугольностью треугольника.

Достаточно перевернуть его, поставить на катет, чтобы получить прямоугольные

координаты.

Галилей

не первым открыл наклонную плоскость для науки – с ней много работал еще Леонардо

да Винчи. Но физические штудии художника так долго оставались неизвестными,

что в научный обиход ее ввели только «Математические мемуары» голландского

инженера Стевина (1605). О чрезвычайном значении, какое придавалось им фигуре

наклонной плоскости, можно судить хотя бы по тому, что ее эмблема украшает

фронтиспис книги, сопровождаясь девизом «Чудо не есть чудо». Рисунок, изобличающий

чудо, изображает трехгранную призму с наброшенной на нее замкнутой цепью шаров.

Если бы такое ожерелье из шаров двигалось, то его движение продолжалось бы

вечно. Но так как вечный двигатель, утверждает Стевин, невозможен, то шары

обязаны находиться в равновесии

[22]

. Свободно висящую часть этой цепи можно не учитывать, поскольку она всегда

симметрична. Значит, неподвижность фигуры объясняется исключительно тем, что

шары на катетах уравновешивают друг друга. Шары можно считать – равновесие

рассчитывается. Перед нами диаграмма сложения и разложения сил – общее действие

«раскладывается» на независимые составляющие прямоугольностью треугольника.

Достаточно перевернуть его, поставить на катет, чтобы получить прямоугольные

координаты.

Но важно не только это. Тут мы воочию видим, как именно абстрактный евклидов мир вписывается в материальный. Прямоугольный треугольник у Стевина отвердевает[23]: цепь шаров, наброшенная на него, – это сам треугольник, только разбитый на равные материальные части (шарообразные доли). Евклидово тело в тяжелом скафандре. Скафандр повторяет очертания идеального тела – но уже в материальном мире.

Наклонная плоскость связала сферический мир Аристотеля с кубом Декарта. Но это не только математическое преобразование. Ни Галилей, ни его оппоненты ничего не говорят о сфере или кубе – они обсуждают сравнительные преимущества окружности и прямой. Кажется, будто перед нами только геометры. Но какой же математик станет сравнивать предметы своей науки по «достоинству»? Оба они, по сути, работают с символами. Символическое противостояние куба и сферы, прямой и окружности, горизонтали и вертикали ощущалось всеми, но только Галилей нашел форму, способную их примирить. Взятое как понятие, инерционное движение Галилея двусмысленно и потому ущербно. Как символ, как медиатор, оно безупречно.

Галилеева «круговая инерция» – символ, потому что она актуализирует

реальность, которая никак не называется собеседниками, а только «имеется в

виду», сообщая эйдетическую достоверность рассуждениям, уязвимым логически. В

гравитационном поле Земли пифагорейский треугольник связывает собой две

символические формы: аристотелеву вертикаль мира с галилеевой горизонталью[24]. Скатываясь по его

гипотенузе с круговой траектории , «сын неба», сделанный из

вещества твердого, как сталь (или небесный хрусталь) продолжает безмятежно

катиться по совершенно гладкой, как зеркало, поверхности, словно

не замечая, что скользит уже не по хрустальной глади, а по ухабам Земли. Не

замечая того, можно и земной распорядок рассчитывать по небесному.

Тем самым

идеальные сущности вовлекаются в жизнь на правах посюсторонней реальности. Художественная

теория перспективы завершилась проективной геометрией. Начало этому новому роду

геометрии положил Дезарг («Общий метод изображения предметов в перспективе»,

1636), показав, что для правильного изображения предметов необходимость

рассматривать бесконечно удаленные точки пространства. «С

точки зрения классической геометрии Евклида, бесконечно удаленные элементы

выступают в качестве особых элементов, к которым можно как-то стремиться, но

которые всегда остаются недостижимыми; они выступают в качестве образов

потенциальной бесконечности. Иное дело в проективной геометрии: бесконечно

удаленные точки в ней рассматриваются наравне с соответствующими конечными

элементами и считаются столь же определенными, как и любые другие элементы,

…над ними можно производить те же геометрические преобразования. Следовательно,

бесконечно удаленные точки, прямые и плоскости считаются имеющимися в нашем

распоряжении, они выступают прообразами актуальной бесконечности»[25].

Однако проективная геометрия – лишь частный результат применения принципа

непрерывности, экспансии обычных логических норм на сферу бесконечного. Формулируя

его, Лейбниц писал: хотя, строго говоря, неверно, что покой есть род движения,

что равенство есть вид неравенства или что круг есть вид правильного

многоугольника, тем не менее можно считать, что «покой, равенство и круг

завершают движения,

неравенства и правильные многоугольники, которые в непрерывном изменении

достигают их, исчезая. И хотя эти завершения исключены, то есть не принадлежат,

строго говоря, к ограничиваемым ими многообразиям, тем не менее они имеют их

свойства, как если бы они к ним принадлежали»[26]. Эта логика и

превращает Христа в «историческую личность», Трою поэтов – в предмет раскопок,

а человека – в продукт природы.

Понселе, один из создателей проективной геометрии, декларировал этот

принцип как «метод изобретения и открытия»[27]. Однако именно его

продуктивность стала одной из важнейших причин кризиса оснований современной

математики[28]. Инородность «бесконечно

удаленной точки» вещам, которые она собой связывает, при совместном их

размещение в одной онтологической плоскости порождает все знаменитые парадоксы

новоевропейского знания – парадоксы актуальной бесконечности. И трудно

избавиться от впечатления, что «черные дыры» современной космологии и им

подобные диковинные конструкты зарождаются внутри смысловой неопределенности,

оставляемой понятием «бесконечно удаленной точки» – в перспективе, найденной

художниками Ренессанса.