И вот душа, простертая от центра до пределов неба и окутывающая небо по кругу извне, сама в себе вращаясь, вступила в божественное начало непреходящей и разумной жизни во все времена.

Платон «Тимей»

Учение о недвижном Едином – это триумф греческой мысли, открывший человеку вид на пребывание. Однако, бытие и становление Парменид разделил так капитально, что логические парадоксы, сформулированные в его школе, не вполне одолены и сегодня. Нет у логики нет средств догнать черепаху! С тех пор существуют две истины: логическая и эмпирическая, – с искрением в точках контакта. Неизбежность их конфликта заложена в универсализме античной мысли, в открытиях вроде все есть вода. «Воду» философов невозможно испить, их «воздухом» нельзя дышать, их «огнем» не согреться – зато только они поистине существуют - а тленные вещи «грядут, но никогда не суть».

Само обретение теоретической дистанции по отношению к чувственным реалиям важнее, чем ее предмет. Не столь уж важно, какова последняя реальность: атомы Демокрита или идеи Платона – важнее, что эти блаженные существа больше не боги. Они заслуживают восхищения, но не жертвенного поклонения: общению с ними подобает более театр, нежели храм. Пусть даже это театр «Пира» или «Тимея».

Античную психологию можно изучать по ее мифологии, искусству, медицине, по исследованиям вроде «Характеров» Теофраста, но также и по астрономии. Вот Платоново описание человеческой души, довольно известное, и потому особенно для нас ценное:

«Душа самодвижется и состоит из 3 частей: разумная часть ее имеет седалище в голове, страстная часть – в сердце, а вожделительная часть – при пупе и печени.

Из середины со всех сторон душа окружает тело по кругу. Состоит она из первооснов и гармоническими расстояниями разделена на 2 соприкасающихся круга, из которых внутренний круг в свою очередь разделен 6 разрезами на 7 кругов. Этот круг движется по поперечному влево и изнутри, а другой – по стороне вправо. Власть принадлежит внешнему кругу, ибо другой разделен изнутри. Внешний круг есть круг Тождественного, внутренний – круг Иного. Этим Платон говорит, что движение души есть и движение целого, и обращение планет»

.[1]

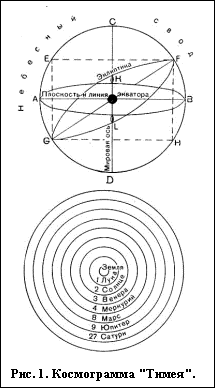

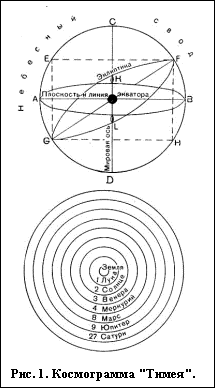

Выражаясь современным языком, душа и космос изоморфны – структурно во всем подобны. Пересекающиеся душевные круги – это экватор и эклиптика небесного глобуса, семь кругов – сечения планетных сфер и т.д.; подробности см. в «Тимее».

[2] Там сказано, что демиург, замыслив устроить наш мир сколь возможно прекрасным, сначала создал душу, во всех отношениях соразмерную, а затем «начал устроять внутри души все телесное…И вот душа, простертая от центра до пределов неба и окутывающая небо по кругу извне, сама в себе вращаясь, вступила в божественное начало непреходящей и разумной жизни во все времена»

. Это душа мира. Однако персональная душа, вложенная в каждого человека, структурно ей подобна и обязана посильно ей подражать. Ибо «если есть движения, обнаруживающие сродство с божественным началом внутри нас, то это мыслительные круговращения Вселенной; им и должен следовать каждый из нас, дабы через усмотрение гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове, нарушенные уже при рождении, иначе говоря, чтобы добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно созерцаемому, и таким образом стяжать ту совершеннейшую жизнь, которую боги предложили нам как цель на эти и будущие времена»

.

Своей душой человек отражает целое мира. И напротив, себя самого он может созерцать простертым до крайних пределов Вселенной. Что и вменяется в долг мыслителю – дабы созерцанием ее совершенства исправить круговороты в собственной голове, нарушенные уже при рождении.

А не смахивает ли это знаменитое рассуждение на руководство по построению мандалы? Изнутри европейской культуры трудно, а пожалуй, и невозможно, представить ход мысли, посредством коей индус, всматриваясь в концентрические фигуры, охватывает ими мироздание и обретает над ним магическую власть. Даже если кто-либо из мастеров медитации сумел изложить ход своих размышлений, едва ли бы нас они убедили. Но чем же иным является весь текст «Тимея», как не въедливым изложением подобной процедуры? Сопрягая душу и космос единой формой, демиург мастерит мандалу, но, в отличие от восточных коллег, с применением количественных данных астрономии, придавая смысл числам не только символический, но и вполне измеримый, объективно проверяемый.

Тимеева космограмма связывает два круга значений. Один, круг небесного экватора, изображает вращение звездной сферы, другой, круг эклиптики – годовое движение Солнца и планет. Первый властвует над вторым, внутренне разделенным на семь кругов соответственно планетным сферам. Поэтому первому сопоставляется принцип тождества (Единого), второму – различия (Иного). Логические круги пересекаются в астрономических точках равноденствия и движутся вместе по закону прямоугольника, образованного пересечением плоскостей экватора и эклиптики со сферой звезд. Достаточно превратить круги в обручи, чтобы получить чертеж армиллярной сферы или преобразовать мандалу в астролябию («планисферу»). Символ хореи превращается в измерительный инструмент, а заодно в модель мира, посредством которой формулируется (на тысячелетия вперед) программа развития астрономии.

Но только ли астрономии? Именно здесь, где самые фундаментальные из логических форм прямо встраиваются в движение небосвода, закладываются основания формализованной логики. Самоподвижный античный космос, мыслящий сам себя, – это также прообраз логической машины, орудия власти над миром, более внушительного, чем все разновидности мандалы.

Очевидно решающее влияние Платона на всю античную (и не только античную) астрономию. Менее очевидно, что астрономическая программа «спасения явлений» в космосе платонизмом затевалась ради спасения души. Чтобы это увидеть, нам придется вернуться к ее (души) родине - к «хорее».

Помимо священной геометрии, есть священная

энергетика. В костровое пространство священнодействие вызывает все силы мира, в том числе и самые грозные – грозовые. Явление молнии более всего первого человека впечатляло: это самый яркий образец вторжения небесного порядка в земной. Поэтому первыми адресатами общения стали боги

атмосферные, властители ветров и ураганов, громовержцы и метатели молний. Общение с ними строилось по модели грозы – наращивания напряжения до предела, за коим следует очистительный разряд экстаза.

[3] Это если и молния, то управляемая – размеряемая и направляемая ритмом хореи.

Очевидно, что к богам надо обращаться на их языке, учитывая их темперамент: грозовой у богов атмосферы, вулканический у духов подземелья, благостный у звезд. Но всегда ли ведомы людям расстояния, отделяющие грозовые зарницы от хвостатых комет или от Млечного скопления галактик? Все видимое на небосводе распластано в одной плоскости. Отделить грозных богов атмосферы от благостных звездных стоило немалых усилий: доступ к хтоническим и атмосферным божествам имели и шаманы, но звездные открылись только вычислителям – звездочетам. Умеющим «доказывать», а потому возводящим к горнему миру саму способность дедукции.

[4] Доказательно только космическое знание, атмосферическое же

гадательно – веления воздушных богов можно только угадывать, а не предсказывать; ему и служил античный институт оракулов и пифий.

Тройственное деление реальности, соответствующее подземным, атмосферным и звездным духам, открылось далеко не всем культурам. Не все провели четкую грань между вращением звездного небосвода и прочими переменами на лике небес. Если небо всего лишь тайга «верхнего мира», где проживает космический лось, каждый вечер похищающий и уносящий в чащу Солнце, если Млечный путь – след большого тюленя, а небо – всего лишь труднодоступная земля, то его открытие немногого стоит. Шаман хотя и заручается помощниками с «верхнего неба», однако нрав его небожителей мало отличается от повадок рогатых и клыкастых существ, с какими его клиентура встречается в тайге.

А где изменчивое небо сфера Луны отделила от неизменного космоса, только там и вводится разделение человека на тело, душу и дух. Тело уподобляется Земле, душевным аффектам сопоставляются атмосферные эффекты, а звездное целое достается духу. Открытие звездной природы небес радикально меняет проблему врачевания душ. Гиппократ врачует «природой», уравновешивая стихии в организме. Пифагор же исцеляет духом целого – отрешенностью, даруемой созерцанием небес.

[5]

Грозовая энергетика сохранилась в античном театре. Согласно теории катарсиса, драматическое действие строится нарастанием и разрешением напряжения, подобным атмосферному разряду. О катарсисе Аристотель говорит как об очищении состраданием. Это созерцание грозы – только не природной, а той, что под именем «рок» обрушилась на твоего ближнего. Искусство сострадать не менее ценно, чем способность претерпевать страдание.

Но ведь главное несчастье человека состоит в его смертности, главная проблема культуры – в объяснении с вечностью. Так к кому же, как не к звездам, обращаться за последним ответом? Расставаясь в театре с хореей первозданной, философы ее восстанавливают в образе небосвода.

«Бог изыскал для нас силу видения и снабдил нас ею, чтобы мы наблюдали обороты разума в мироздании и могли бы их применить к круговым движениям собственных наших размышлений, родственных мировым кругам; таким образом, потрясенное могло бы существовать наряду с незыблемым; это нужно, чтобы после тщательного изучения и исчисления правильного хода незыблемого мы могли бы в нас самих организовать порядок в подражание свободным обращениям божества, непричастным никаким заблуждениям».

В этом знаменитом отрывке из «Тимея» историки формальной логики находят первое определение ее предмета.

[6] Но рассказывается здесь и об ее назначении: дедукция не самоценна – теорема врачуют «потрясенного».

Совершенство небес гарантировало душам бессмертие – жизнь, не имеющую ни причины, ни начала, ни конца. И оно же порождало представление о «естественном» движении, чуждом всем прежним культурам.

Античный принцип инерции мы знаем только с его изнанки – по упорству, какое он оказывал становлению новоевропейской науки. Но ведь есть у него и другая сторона – само понятие

естественного, безначального и беспричинного движения, возникшее именно в античности. Пересмотрев меру такого движения, Новое время сохранило сам его принцип – понятие «естества», самодвижущейся «природы» – начала спонтанной изменчивости. «Определив … природу как «начало движения», Аристотель, в сущности, положил начало той науке, которую мы называем естествознанием»

.[7]

Естественное движение Аристотель определяет, заручаясь самопонятностью искусственного («насильственного», бытующего в технике): здесь сразу видно, где движимое и где двигатель, и как передается движение – прямым контактом. Но где «двигатели» воды или огня – коль скоро от них отделились боги? Суммируя воззрения на природу, Аристотель ее определяет как реальность, «заключающую начало движения в самой себе». Но почему же этот речевой оборот насчет «самодвижности» сфер стал самопонятным? Движущееся всегда чем-то или кем-то двигалось – и вот оно стало «двигаться само». Где эллин увидел «самодвижение»? Технической практикой его не объяснить: механики сами свои эффекты ообъясняли вращением небес.

Обосновать насильственное движение Аристотель не берется – это не дело физики. А в мире природы он допускает лишь одно самоподвижное начало – недвижный «primо mobile»: новооткрытое единое он нагружает физической функцией. Оно движет мир, будучи недвижным. В пример возможности столь парадоксального двигателя философ приводит (опять же самопонятный) предмет желания. Вещами движет стремление к совершенству, воплощенному в перводвигателе. Сам же он, будучи всесовершенным, не имеет причин меняться. Единственное его назначение – воспламенять в вещах всеобщий Эрос, устремляя их к своему совершенству.

Как неделимый, перводвигатель мог бы мыслиться пребывающим «везде и нигде», не будь он привязан к «первому» движению – вращению крайнего неба.

[8] Крайней сфере небес он сообщает равномерное круговое движение, поэтажно нисходящее ко всем уровням мира: движение между ними космос делит подобно то ли древесному стволу, то ли передаточному механизму.

Свой «перводвигатель» Аристотель выводит логически – во избежание «регресса в бесконечность»: нельзя допустить, чтобы над двигателем стоял другой двигатель, за одним погонщиком – другой, и так без конца. А почему бы и нет? Чем такая бесконечность хуже, например, бесконечной делимости? Но «выводить логически» – не значит ли осуществлять своего рода «самодвижение» мысли? Все выглядит так, будто в образе окружающего кружения мысль нашла нечто, настолько себе самой родственное, что даже не пыталась его объяснять. Просто припала к себе. Перводвигатель достоверен эйдетически – тем, что на самом деле «имеется в виду», когда мыслится Аристотелева «абстракция первобытности».

Перводвигатель – объект, физически самый дальний, но метафизически самый ценный, и философу самый понятный. И аристотелев «prima mobile», и сам Аристотель заняты одним предметом – видимым космосом. Космос, и здесь Стагирит следует «Тимею», есть лишь учебное наглядное пособие, подвижный чертеж, чувственно-наглядная форма прообраза - «философского бога». Восхождение к нему совершается через подражание души круговращению звезд и конечное отождествление ума со своим прообразом – по природе гномона.

Доказательство тому у Аристотеля рассыпаны всюду: движет всегда объемлющее, верх и круг всегда первичны, объемлющее есть форма и т.д. и т.п. Поскольку вращение тождественно самодвижению ума, оно и полагается первичным – не требующим оправдания. Зато всякое эмпирическое движение нуждается, в соответствии с наставлением Платона, в сведении к равномерному вращению небес. Определяя Небо, само мышление философ живописует со стороны его

формы (объемлющее мир вечным светом) и его

содержания (тяжелой материи). Чистое движение перводвигателя в эфире становится светом – тем, что вещи делает видимыми. Физика Аристотеля – форма самопознания философа, рефлексии, очень похожей на ту, что осуществлялась античным театром.

[9]

Мир, по Аристотелю, состоит из вечных

стихий – воды, воздуха и огня, вложенных друг в друга концентрическими сферами земли.

[10] Общий центр этих сфер, в направлении к которому плотность материи возрастает, есть абсолютный

низ вселенной, служащий точкой отсчета «высоты» всякого места.

Верхом мира служит его периферия. Пространство за крайней сферой огня считалось «воображаемым», физически невозможным. У Аристотеля это место пребывания метафизического

перводвигателя, в средневековье – огненного Эмпирея. Эта изначальная упорядоченность стихий и определяет глобальную структуру физического мира – схему

естественных мест, над умами ученых царившую почти два тысячелетия.

Смешение вечных стихий порождает тленные

тела (деревья, облака, животных). Тело – это относительно устойчивая форма сосуществования стихий, пребывания одной стихии в другой, то есть не на своем естественном месте.

[11] Всякое тело, принимая форму, вершит насилие над стихиями. Тела производны от стихий и взаимодействуют друг с другом посредством стихий – «среды» своего обитания.

Если часть стихии почему-то оказывается не на своем естественном месте (камень в воде или воздухе, огонь в воздухе и т.д.), то она стремится его достичь – воссоединиться со своим целым. Предметы, стремящиеся вниз, называются тяжелыми, устремляющиеся вверх – легкими. Этим объясняется основная форма физической энергии – гравитация. Тяжесть – это не свойство, а отношение, определенное на порядке стихий. Будучи на своем месте, тело не весит: вес – это мера стремления тела вернуться на место, подобающее ему по природе. Гравитация обеспечивает сохранение фундаментальной геометрии мира.

Следовательно, всякое естественное движение вызывается либо прямым воздействием целого на часть (вращением небесных сфер, побуждаемых перводвигателем), либо стремлением части воссоединиться с целым, либо смесью этих причин, но в конечном счете оно всегда проявляет энергию целого. Всякое восстановление равновесия между частями предполагает установление равного их отношения к целому – к центру мира. Естественным образом оно осуществляется, например, в движении воды, искусственно – в рычажных весах. Но всякое движение устремлено к покою. Это принципиально. Совокупность линий, по каким утверждается равновесие мира в целом, определяет его глобальную пространственную структуру и, тем самым, координаты, в каких осмысливаются физические свойства всякого тела. Теоретизирование состоит в наложении на мыслимый предмет этой обобщенной формы.

Определение центра тяжести тела, например, состоит в отождествлении его с весами. «Центром тяжести некоторого тела является некоторая расположенная внутри него точка, обладающая тем свойством, что если за нее мысленно подвесить тяжелое тело, то оно останется в покое и сохраняет первоначальное положение» (Папп)

. Механические проблемы аристотелики сводят к проблеме рычага, рычаг – к весам, «но явления, обнаруживаемые у коромысла весов, сводятся к кругу. …Пять потенций, движущих тяжесть, подобны кругам около одного центра»

, – пишет Герон.

[12] И таково же общее мнение, выраженное Витрувием. «Всякая механика создается природой вещей и находит своего назидателя и свой прообраз в круговращении мира»

.

Что до механики как махинации, «хитрости», обмана природы, то состоит она в устроении человеком такого противоестественного расположения вещей, при котором природа, устремляясь обратно к покою, вынуждается совершать для нас «работу». При этом выигрыш в силе истолковывается в схеме окружностей, образованных движением плеч рычага, подобным вращению небес. Рычаг смещает тяжесть по той же причине, по какой вращается космос.

Эта фундаментальная схема принимается, в целом или частично, не только Леонардо да Винчи, но также Коперником, Кеплером и отчасти даже Галилеем, сделавшим Аристотелев круг своей основной мишенью. Поэтому присмотримся к ней внимательней.

Разделяя Землю и Небо, Аристотель сначала определяет геометрические центр и окружность мира как непосредственно данные, а уже затем различает формы движения. «Круговым движением называется движение вокруг центра, прямолинейным – движение вверх и вниз. Под движением вверх я понимаю движение из центра, под движением вниз – движение к центру». И только внутри этих геометрических постулатов определяются физические свойства тел – тяжесть и легкость в абсолютном смысле. А именно, тяжелым называется то, что, будучи предоставленным самому себе, устремляется к центру мира (а не к центру Земли – на этом Аристотель настаивает, лишний раз оттеняя первенство геометрии перед физикой). Соответственно, тела, совершающие круговое движение, то есть не изменяющие своего отношения к центру, оказываются невесомыми, а само их вращение – естественным. Бесконечность и равномерность вращения позволяют ему служить мерой всякого иного движения. И это естественно, ибо «само время кажется каким-то кругом» и отождествляется с движением звездного неба.

Геометрия, следовательно, физике предшествует: качественная определенность мира выводится из его геометрической формы. А это и значит, что в космологической системе Аристотеля мы имеем координаты физического мышления – схему предельно общей координации всех объектов, в какой осмысливается всякий конкретный опыт.

Прообраз пространственных координат у Аристотеля – это тотальная

система естественных мест, координирующая расположение и даже движение всех частей мира. Эта координация имеет форму

классификации всех тел мира, определяющей каждое тело его физическим адресом: «естественным местом».

[13] Так в сферике пропечатывается парадигма «мирового древа». Тогда становится понятно, отчего в категории «места»

противоположны верх и низ, почему существует

сила места, и почему вся система естественных мест действует исключительно по вертикали.

[14] Так, как действует «система естественных мест», живет дерево – «мировое».

Пространство Аристотеля – это единство логической, геометрической и силовой формы. В античной культуре это прообраз всякого смыслового единства. Поэтому античный космос завораживает и вызывает, подобно предмету искусства, страстное и сочувственное созерцание. Недаром А.Ф. Лосев философствование Аристотеля называет «художественным конструированием», а его продукт – пластическим изваянием мысли. Но Аристотелев космос является не только продуктом античной мысли, но также ее изображением. Скульптор обрабатывает статую тем же манером, каким primо mobile обымает телесный мир вращением и проницает эфиром. Мышление изображается в той же плоскости, что и физический мир. Геометрическую определенность оно получает в кружении мира, а физическое – в свете. Скульптор, говорит Сократ, должен в камне выражать состояние души; философ его выражает в материи мира.

Мир Аристотеля, самого универсального из греческих мыслителей, это геометрическая и гравитационная (силовая) форма его же сознания. Так выглядит мир, устроенный впору самому уравновешенному философу. Строится он в явной или неявной полемике с менее сдержанным Платоном – тот свою душу астрономической моделью мира изобразил непосредственно, излишне «поэтически». Тем не менее, его мировые «координаты», как и мандала Платона, служат прежде всего координации душевно-духовного хозяйства. От моделей, развиваемых античным театром, они отличаются лишь крайней обобщенностью масок, декораций и драматических коллизий. Так что космос для Аристотеля такое же средство «автокоммуникации», как мандала для индуса. Его «primо mobile», как и «архе» Анаксимандра, это хореическая «первобытность», воздвигнутая на небо.

[15]

Космология Аристотеля считается самой педантичной – «профессорской». Это чисто научная версия космоса. Но вся наука античностью со времен Пифагора культивировалась как средство возвышения и очищения души. Античный способ освоить космос состоит в том, чтобы посредством созерцания, «умного зрения» исполниться его энергетикой: в самом себе оборудовать сцену, преображающую всякую малость мира в явление смысла.

«Итак, представим разумом, насколько возможно, вот этот космос, когда каждая часть пребывает там, где она есть, и возведем в единое все вместе так, чтобы при проявлении чего-то единого, как бы шара вовне, тотчас же последовало и представление о Солнце и других светилах, и стали бы видны и Земля, и море, и все живые существа, как бы на прозрачном шаре, и все действительно стало бы созерцаться. Отсюда пусть и в душе составится некое световое представление шара, все в себе содержащее»

.[16].

Предел театрализации космоса, превращения космографии в хореографию обозначен неоплатонизмом. Прокл в движении мировой души видит мусическое творение «трагического поэта». Подобно мойрам, вращающим свои веретена, планеты водят свои «неутомимые хороводы. Феб, играя на кифаре, убаюкивает пением человеческий род, музы обучают людей держать стопу над глубоким летейским потоком».

[17] Космос полностью отдается врачеванию душ, потрясенных нечестивостью своего земного обличья.

Скульптор, говорит Сократ, должен в камне выражать состояние души; философ его выражает в материи мира.

[1] Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М. Мысль.1979.С.170.

[2] Платонов демиург действует в подражание Анаксимандру, строившему космос из колес. Различие в том, что образцом строения устроитель имел самого себя: будучи благ, «он пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому» (30б). Итоговое строение обеспечивает подобие трех фундаментальных объектов: космоса, души и самого демиурга. Космос подражает невидимому демиургу, а душа подражает, как умеет, видимому космосу: ум демиурга сначала изливается в зримый космос, а затем переливается из него в ум созерцателя.

[3] Даже Апокалипсис обновление мира описывает как очистительную грозу. Старое небо сгущается, разверзается огненными ликами, испепеляющими всю земную нечисть, чтобы очищенному миру явить новое небо.

[4] «Верховные небесные боги могли трансформироваться в философские концепты лишь потому, что сама небесная иерофания могла быть трансформирована в метафизическое Откровение, т.е. потому, что созерцание Неба по своей природе давало человеку возможность осознать не только случайность себя самого и трансцендентность божества, но также сакральную ценность знания, духовной силы».

Элиаде М. Очерки сравнительного религиеведения. М. 1999. С.67.

[5] «София и философия заменяют традиционные ритуалы инициации». Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М. Прогресс. 1988. С.78.

[6] Так Платона интерпретирует И.М. Бохеньский в сочувственном изложении П.С. Попова и Н.И. Стяжкина. «Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения». М. МГУ. 1974. С.35.

[7] Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М. Наука. 1980. С.290.

[8] Ближайший прообраз prima mobile находит Аристотель во времени – в числовом изображением вечности. Движение небес он связывает с «исчислением» времени –числом (мерой) движения. Но, изображая время, число его не выражает. «Начало» и «конец» времени сходятся в точке «теперь», но это «теперь» есть время переживаемое, а не исчисляемое. Это точка разрыва хореи и, вместе с тем, завязь «апокалиптического» понимания истории.

[9] Уточним, что предметом собственно физики был лишь подлунный мир стихий. Надлунный, собственно Небо, был предметом астрономии, тогда как перводвигатель – метафизики. Таковы античные корреляты тела, души и духа.

[10] Это эмпирический факт: Земля погружена в воду и объемлется воздухом, небосвод – круглый, светила вращаются. Свидетельством небесного происхождения огня служит как гроза, когда огонь прорываеся через стихию воздуха, так и пламя обычного костра, всей своей формой выражавшего стремление вверх, на родину.

[11] Дискретное, таким образом, понимается как итог пересечения качественно разнородных континуумов, тогда как в Новое время континуум из дискретных частей составляется.

[12] Пять «потенций» - это ворот, рычаг, полиспаст, клин, винт.

[13] Вспомним, что «идеальной» считается классификация, позволяющая свойства предмета определять его местом в системе целого (в пример приводят таблицу Менделеева).

[14] В системе Аристотеля вообще нет места «горизонтали»: прямой называется диаметр, и она всегда падает сверху.

[15] «В сущности, это был своеобразно рационализированный образ божества Времени-Неба». Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М. Наука. С.151.

[16] Плотин. Эннеады. Цит. по: «История эстетики. Антология» Т.I., М.1962. С.231.

[17] Тахо-Годи А.А. Гимнография Прокла и ее личностное начало. «Античность как тип культуры». М. Наука. 1988. С. 250.

Тимеева космограмма связывает два круга значений. Один, круг небесного экватора, изображает вращение звездной сферы, другой, круг эклиптики – годовое движение Солнца и планет. Первый властвует над вторым, внутренне разделенным на семь кругов соответственно планетным сферам. Поэтому первому сопоставляется принцип тождества (Единого), второму – различия (Иного). Логические круги пересекаются в астрономических точках равноденствия и движутся вместе по закону прямоугольника, образованного пересечением плоскостей экватора и эклиптики со сферой звезд. Достаточно превратить круги в обручи, чтобы получить чертеж армиллярной сферы или преобразовать мандалу в астролябию («планисферу»). Символ хореи превращается в измерительный инструмент, а заодно в модель мира, посредством которой формулируется (на тысячелетия вперед) программа развития астрономии.

Тимеева космограмма связывает два круга значений. Один, круг небесного экватора, изображает вращение звездной сферы, другой, круг эклиптики – годовое движение Солнца и планет. Первый властвует над вторым, внутренне разделенным на семь кругов соответственно планетным сферам. Поэтому первому сопоставляется принцип тождества (Единого), второму – различия (Иного). Логические круги пересекаются в астрономических точках равноденствия и движутся вместе по закону прямоугольника, образованного пересечением плоскостей экватора и эклиптики со сферой звезд. Достаточно превратить круги в обручи, чтобы получить чертеж армиллярной сферы или преобразовать мандалу в астролябию («планисферу»). Символ хореи превращается в измерительный инструмент, а заодно в модель мира, посредством которой формулируется (на тысячелетия вперед) программа развития астрономии.